| 中文名 | 陶酱黄釉牛车 |

|---|---|

| 外文名 | |

| 创作者 | |

| 别名 | 陶酱黄釉牛车 |

| 时代 | |

| 门类 | 雕塑 |

| 出土 | |

| 备注 | 文物号(新00142688) |

| 文保级别 | |

| 馆藏地点 | 故宫博物院 |

陶酱黄釉牛车❖图片

陶酱黄釉牛车❖简介

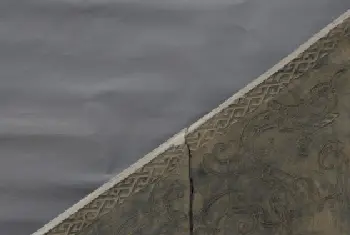

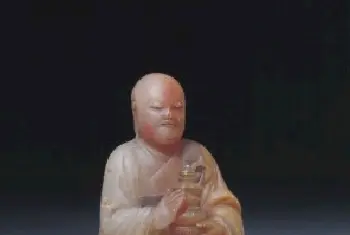

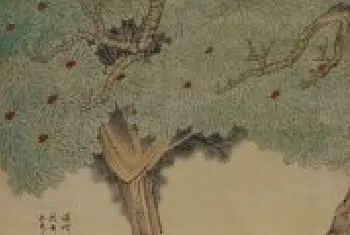

陶酱黄釉牛车,隋 ,高41.5厘米,长53厘米。

牛四足直立,牛眼突出,嘴前伸,牛角竖立,昂首前行。牛车以酱黄釉为主基调,车顶为卷棚式,前后出檐,轿厢前面用竖线条表示车窗,施以浅黄釉, 车身塑造写实,给人真切之感。底座、车轮、车篷、牛均为单独制成后粘接而成。

魏晋南北朝及隋至初唐,陪葬明器中既有马也有车,前者多是为男性提供的,后者则是为女性准备的。为女性提供的牛车,取其行驶稳健,无颠簸劳顿。此外,魏晋时期文人士大夫以牛车为清玄高远的标志,乘坐牛车遂为时尚。墓室中牛车的大量出土既是墓主人出行的生活写照,也是社会思潮的具体物化。

相关知识科普

黄釉

低温黄釉瓷器创烧于明洪武时的景德镇官窑,以后各朝多有烧造。以“黄”与“皇”谐音,故以黄色象征皇家的尊贵,黄色瓷器亦只限于御用。黄釉瓷器均采用两次烧成,即先高温烧成涩胎或素白瓷,然后施黄釉,再入窑经850-900℃烘烧而成。由于黄釉瓷器常以浇釉法施釉,故有“浇黄”之称。对于颜色娇嫩如鸡油者,人们又称之为“娇黄”或“鸡油黄”。统观历史上的黄釉瓷器,以明弘治朝之产品最受称道,被视为黄釉瓷器的典范。其釉面光洁,釉色浅淡娇嫩。从故宫博物院收藏的诸多弘治黄釉瓷器来看,其呈色几无差异,表明当时黄釉瓷器烧造技术之娴熟。

明器

明器也称“冥器”、“盟器”,是中国古代为随葬而制造的器物。它包括各种礼器、日用器皿、兵器、工具等。始见于春秋战国时代,沿袭至明清以后。其质以陶、石、木、纸最为常见。

大夫

官名。春秋战国时期由诸侯分封的贵族为大夫,享有封地,并掌管封地内的行政。