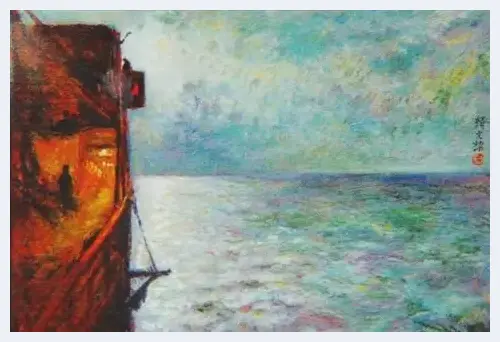

印度洋夜航 油画 纸板 18x26.2cm 1928年 苏州美术馆藏

印度洋夜航 油画 纸板 18x26.2cm 1928年 苏州美术馆藏

2014年金秋的苏州城。沧浪亭畔的颜文樑纪念馆内,沧浪之水——苏州美术馆馆藏颜文樑作品特展亮相;不久,拙政园旁的苏州博物馆内,静物——陈丹青画册写生1998-2014特展开幕。与晚年颜文樑有着特别交集的陈丹青在颜文樑作品特展开幕式上,直呼颜文樑是二十世纪中国现代美术的奠基人,是我们现在这批画油画的祖宗!”“

西风东渐背景下的油画艺术传播

普遍的学术观点认为,明朝末年,在著名的传教士利玛窦来华前后,作为西方宗教传播重要手段的油画已经进入中国大地,然而身为罕见而重要的物品,只有极少数与传教士打交道的官员与皇帝本人,才有可能近距离观赏、拥有这些与中国画大相径庭的西洋玩意儿。

在康熙年间来到中国的郎世宁(1688—1766)应该是今天最为中国人熟悉的意大利画家,他供奉内廷期间、尤其是为乾隆皇帝服务期间绘制的名马、珍禽、异草,被认为是中国美术史、东西方美术交流史上不可或缺的环节。——不过,即便如此,油画仍然没有能得到只醉心于《石渠宝笈》的清朝皇室的重视,更多的时候,已经从传教士“转岗”到宫廷外籍画家的郎世宁,只能为皇帝的居室绘制用以装饰美化空间的通景油画,最令外籍画家们痛心无语的恐怕还是当需要翻修的中国木质建筑进行保养时,那些大幅通景油画被取下打卷最后堆放到紫禁城巨大的仓库里去了。

随着国运的衰败,尤其是鸦片战争迫使清帝国开放了东南沿海的一系列城市与港口之后,东来的西方文化开始在江海相交的上海,扎根落户。1847年西班牙传教士范廷佐踏上了驶向东方的海船,到达上海后,他先后主持了董家渡天主堂和徐家汇圣依纳爵堂的设计工作。在工作实践中,范廷佐应该意识到了培养更多的中国本土技师与画工的现实意义,于是1851年他在教堂院内开设工作室,不久就扩展成为工艺学校或艺术课堂,传授素描、雕塑以及绘画(包括版画)的技术。范廷佐主要教素描和圆雕,另一位意大利传教士马义谷负责教授油画,马义谷也因此成为“油画在上海的最早传播者”。1857年范廷佐去世,马义谷成为徐家汇雕塑、绘画工作室的主持人。1872年,这所学校搬入土山湾,成为土山湾孤儿院的下属部门——图画部(间),俗称土山湾画馆。徐悲鸿曾评价其为“中国西洋画之摇篮也”。

也就从此时起,西风东渐背景下的油画从仅供皇室内廷观赏“走出来”,真正接了中国社会的地气,据不完全统计,土山湾画馆中共有300余名学生先后接受了素描、写生、水彩和油画训练,对19世纪末20世纪初的中国画坛影响至深,开中国西方美术教育之先河。土山湾画馆虽在上海,但其与苏州的渊源却有两人可以佐证,其一为马义谷的学生刘德斋,常熟古里人,此人曾主持绘画和雕塑工场的日常事务,并成为土山湾画馆主任助理;另一位系苏州阊门外山塘街画铺中最著名的画家沙山春,研究评价他“在与画馆的交往中熏染过西洋美术气息”。

从国画沃土中冒出的西画小苗尤其珍贵

了解西风东渐在20世纪初的中国社会特别是上海、苏州为中心的东南沿海城市中的真实状态,将有助于我们探究何以在苏州这块传统中国绘画的重镇与沃土中,会冒出另一株西画及其美术教育的小苗。因为相对于开埠不过百余年的上海而言,在文化底蕴深厚的苏州,与中国传统审美迥异的西画要被人接受,并不见得容易。

因此,与西画的机缘往往也就只能发生在那些与西画有千丝万缕的人物和事件上。

1891年,颜文樑生于苏州,其父颜元是“海上四任”之首任熊的入室弟子,因此,颜元与“四任”之三任伯年是师兄弟,而任伯年正是深受土山湾画馆影响的人物画大家。11岁的颜文樑以临《芥子园画谱》走上绘画之路,在传统绘画之外,他还从父亲的朋友余觉、沈寿夫妇家中收藏的西洋画册开始临摹西画。——此情此景,与半个多世纪后在上海弄堂里与同学朋友争论油画的陈丹青何其相似也。

在满目都是文人画家与职业画家作品的苏州,少年颜文樑对西画的喜爱是如何萌生的?答案恐怕还在他个人的性情之中:颜文樑从小即喜以实物作描绘对象,后又非常强调“真”,他认为“真”即是“透过对某一事物的再现,……没有真就没有美,美要附在真实上面。”在油画传入清宫内府之际,由于不受皇家的重视,大部分西洋画家们只能采用中西折衷的技法进行创作,研究发现,能够让这些洋画家们完全采用较为纯粹的油画技法来表现的,仅有少量的为皇帝、妃嫔、王公贵族们绘制“油画脸像”之机会。这种在照相技术发明之前就可以非常逼真地记录、再现人物真容的技法应该是令中国人新鲜而难忘的。

今天也许很难再找到当年颜文樑从余觉、沈寿夫妇家中看到的西洋画册都有哪些具体内容,但是我们可以合乎情理地推想少年颜文樑对于西画所展示出的准确与技术,一定是非常喜爱并着迷的。终其一生,颜文樑以理性的态度追求感性之艺术的坚持与纯粹,似乎正源于他心中那一株小小的西画之苗。

颜文樑对油画色彩的贡献是开创性的

资料显示,在集中传授西画技术的土山湾画馆,“当时除从欧洲带入的少量绘画用品外,颜色及画布涂底材料都要在当地自制,所以学徒要从研磨调制颜色学起。”由于传教士们的努力工作,国内各地建起了不少天主堂,因此圣像的需要促使学徒们一边跟随老师学习油画技术,一边不断就地取材调制油画颜料以自给自足。

在今天的沧浪之水——苏州美术馆馆藏颜文樑作品特展二楼南展厅里,观众们还能看到保存至今的颜文樑自制油画颜料时所用的简易工具。对于颜文樑在油画色彩方面的重要贡献,不妨看看他的后辈同行陈丹青的精彩论述:“盖历来解析西洋画的胜擅,多从素描造型入论,油画的色彩,及色彩与光照和物体的无穷关系,总嫌谈得不够深,不够透。颜先生独属意于这一层,在苏州美专期间即成色彩专论,流布甚广。我少年时失学而习画,自朋友处借得颜先生论油画色彩的小书,及今回想,是最为恳切的西洋画色彩理论著作,之后几代画家理论家不知写有多少色彩专书,均远不及于颜先生的那一册。

但我当年习画时,全是前苏联油画的影响,民国一代自欧陆取来的真经,已失语境,乏人问津了。我虽从他的书中得到启示,但并未真正懂得,是要日后自己去了国外,久看真迹,这才渐渐悟到各时期西洋画的经久魅力,实在是色彩赋予物体的质地与光辉。新世纪归国,眼见各学院教学的色彩环节普遍荒败,近时又看颜先生大量画作,这才明白当初颜先生于欧陆油画的理解,十二分确当而周正。”

某年某月的阳光下,年轻的颜文樑拿着小搪瓷杯在一点点调制那些可以捕捉出各种调子的颜料,他一定想不到,这愉快的试验会结出那么长久的果实来。

![摄影技术没有进步的6个原因[图文] 摄影技术没有进步的6个原因[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/oc2buaod5sz.webp)

![杨先让:鬼斧神工黄永玉[图文] 杨先让:鬼斧神工黄永玉[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gozee3wys4j.webp)

![韩敏的绘画艺术[图文] 韩敏的绘画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pnkzwp4brrw.webp)

![小品大艺[图文] 小品大艺[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vh3lbah20zr.webp)

![北京艺术区:我们现在还需要吗[图文] 北京艺术区:我们现在还需要吗[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/k3ta1c1o2v5.webp)

![李小山:新文人画标签是强加在朱新建头上[图文] 李小山:新文人画标签是强加在朱新建头上[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ylr0ouxvr3k.webp)

![曹乃谦:从没有想出名的愿望 相信命运的安排[图文] 曹乃谦:从没有想出名的愿望 相信命运的安排[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rgmu0qz2jf2.webp)

![殷双喜 毛泽东关于人体写生模特儿批示始末[图文] 殷双喜 毛泽东关于人体写生模特儿批示始末[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/umw3sj2ghtd.webp)

![刘晓:从文物中寻找中国教育脉络[图文] 刘晓:从文物中寻找中国教育脉络[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3bkxclflwcf.webp)

![宁静简约 空灵自然——张德林的禅意书法[图文] 宁静简约 空灵自然——张德林的禅意书法[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/skxh5utvu2w.webp)

![抢救中国近现代美术资源刻不容缓[图文] 抢救中国近现代美术资源刻不容缓[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yo452ml1u0q.webp)

![莫言:写作一直追求变化 如若不然就没有什么意义[图文] 莫言:写作一直追求变化 如若不然就没有什么意义[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0raswd1btp3.webp)

![油画与装饰性色彩[图文] 油画与装饰性色彩[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aps5hx0zroy.webp)

![雕塑家创作毛主席雕塑经验:右兜大些因为装着烟[图文] 雕塑家创作毛主席雕塑经验:右兜大些因为装着烟[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3s31mgvsx3h.webp)

![青年艺术100:重复创作的困境[图文] 青年艺术100:重复创作的困境[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ihuf00x3zj0.webp)

![郭庆祥:谈吴大羽的绘画创新精神[图文] 郭庆祥:谈吴大羽的绘画创新精神[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/305qbvgejsv.webp)

![中国古扇“便面”特定形制:方不应矩圆不中规[图文] 中国古扇“便面”特定形制:方不应矩圆不中规[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pmmnzsacrwe.webp)

![陈丹青:我就是江湖画家不过是在意淫[图文] 陈丹青:我就是江湖画家不过是在意淫[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/c3bjpqsdyeo.webp)

![国画不当代何谈中国当代艺术[图文] 国画不当代何谈中国当代艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pjujjnox4ee.webp)

![风雅名士金武祥的岭南生涯[图文] 风雅名士金武祥的岭南生涯[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qflpzjnnk2m.webp)

![毕加索与中国艺术的两次相遇[图文] 毕加索与中国艺术的两次相遇[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/oz5eqnpzhbk.webp)

![戴丹:梵高的启示[图文] 戴丹:梵高的启示[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/finoeyslohc.webp)

![书画临摹作品有无著作权?[图文] 书画临摹作品有无著作权?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/a25ovvj5uff.webp)

![许钦松:我们的画是画给当代人和后世看的[图文] 许钦松:我们的画是画给当代人和后世看的[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5mvpuuakmyf.webp)

![女艺术家裸睡铁丝床:庆祝无意义[图文] 女艺术家裸睡铁丝床:庆祝无意义[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fmxrnrlqdkc.webp)