一、临书三阶

临摹是贯穿书法家一生创作过程的学习活动,没有哪位书家能够不通过学习古代名作而成功。不断丰富与完善基本技法,并在技法积累的过程中逐渐形成自我的风格与思路,可以说是每一位书法家的必经之路。

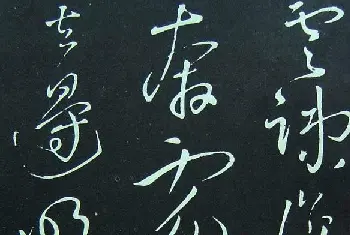

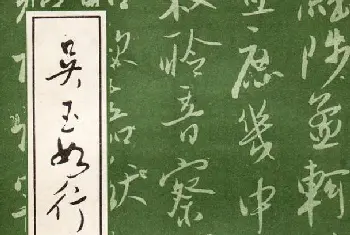

临书可分为三个阶段:对临、背临和意临。对临是最基本的方法。通过对临,我们可以真实地体会古代名作的用笔、结字及章法安排。对临以形似为目的,在解读古人用笔时,也须体悟古人在书写时用笔的速度感与力度感。有些人形抓得很准,但笔力与节奏跟不上,说明在对临时有“描”、“摹”的嫌疑,这在初学时都属正常。背临是最重要的学古方法,但却为大多数人所疏忽。我们在知识积累阶段大都用“背”,如学语文、外语等等,“背”是加速记忆的最有效方法。在对临到相当程度时,必须离开字帖慢慢地默临。字帖的用笔、结构通过记忆复述,逐渐把它变为你脑中的东西。背临是临摹走向创作的重要过程,因为一俟自己书写,学过的东西是否通过心传达到手、手传达到笔,就全靠记忆了。许多人临摹得很像,但自己根本不会创作,便是没有背临的缘故。当然,在对临与背临中间还可以通过集字的方法加深记忆。你可以找一首诗、一首词、一篇短文,把字帖中有的一个个找出来,没有的通过点画、偏旁等组合起来,集完后再作些字势、章法上的协调呼应,这可以帮助你从对临过渡到记忆。意临是比较高级的临古方法,在某种意义上说也是创作的一种方法。意临可以分为两类:一类是根基于字帖,临得较为随意,可以把另外学的东西加进去。譬如说学了王羲之、颜真卿后,在临《集王书圣教序》时把颜字的某种感觉加进去,或者在临颜行书时把王羲之的感觉掺和一些。另一类是已经具有自我相对的风格,临古时以己意为主,同时吸收一些古帖的感觉。如何绍基临《争座位帖》,虽然已完全是其自己的风格,但我们也可看出他取法《争座位帖》的痕迹。当然,也有纯粹以自我风格写古帖内容的临古方法,如沙孟海写《书谱》,启功临古帖等等。

临古不仅是一个吸收的过程,同时也是一个人风格积累及审美意识积累的过程,并且也是一个扬弃的过程。在临古过程中,要懂得哪些是古人的精彩之处,哪些是他们的习气。当然,古代名作流传至今,已经过历史的考验,大多应该是值得我们学习的。但当你学古到一定程度,即你学了王羲之、颜真卿、宋四家,汉碑、魏碑之后,怎么样把这些古代名作串起来,写出自己的感受,这时你就要考虑取与舍了。譬如说,要把汉碑、魏碑的厚重、奇崛,王羲之的空间形式,颜真卿的宽博,宋四家的随意综合在一起,就得把这些名碑名帖学得滥熟,写碑不粗糙野蛮,也不造作扭捏,写王字不斤斤于点画的形态,而着意于通过用笔而成的线条质量、节奏变化、字势呼应及整体空间的默契协调。写颜字不囿于颜楷字的“鼓”与“正”,但结构中的宽和、大气要学得到。宋四家挥挥洒洒的那种心态与意趣,也是值得细细揣摩的。一些书家一辈子只学一两种字帖,如果眼识不高,最后不是走向僵化、教条,便是趋向俗气、油滑。所以,我个人主张观念、个性应当张扬,但学习当博、泛,学得越多,基础越扎实,对美的种类感受越具对比性,眼界自会提高。我们不能做井底之蛙,死死抱住一样东西,以为它是最杰出的,而先天具有了排斥他人观念的情绪,这是要不得的。中国的文化强调对两极的认知,而对立两极能够互相通融,把相对、相反的美协调在一起,才是高水平的体现。

二、经典与古意

当临古到一定阶段,你或许会发现古人的字并非都具有“古”意。那些我们认为经典的东西,可能很大程度上是精致,而不是“古”典。而那些我们认为不入经典的东西,有时却让人觉得可爱、朴实,有一些“古”意。就这样奇怪!赵之谦说:“夏、商鼎彝,秦汉碑碣,齐魏选像,瓦当砖记,未必皆高密,比干、李斯、蔡邕手笔,而古穆浑朴,不可磨灭,非能以临摹规人方为之,斯真第一乘妙义。后世学愈精,去古愈远。”说明精致的东西未必能“古”。赵孟頫的“复古”主张,是复晋人之古,而不是复美学意义上的“古”。

“古”又具有相对性。比如说,王羲之手札与孙过庭《书谱》比,王字为古,孙字为新;《书谱》比于赵孟頫,《书谱》古,赵书新;赵孟頫比于文征明,赵为古,文征明为新;文比于沈尹默,文为古,沈为新。但同样在王书之中,则也有“古”、“新”之别。譬如说:《姨母帖》为古,《初月帖》、《寒切帖》为古,《兰亭序》为新,而诸如《丧乱帖》、《二谢帖》、《频有哀祸帖》则为中间状态。而王羲之比于钟繇,则钟为古;钟繇比于汉碑,汉碑为古。

这些看似与时序相关,其实不然。拿南北朝碑如《嵩高灵庙碑》、《泰山金刚经》等比于汉简,则汉简为新;吴昌硕《石鼓文》比于李斯小篆,则李斯为新……所以,“古”是一种审美理解,它是指古代作品中表现出的“古朴”、“古穆”、“古厚”、“古拙”、“古雅”等等审美特征,是线条与结构合在一起的审美感受。

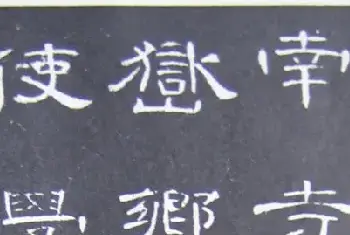

就线条而言,注重外在形态的粗细、起伏,追求线形的漂亮、细致,则大多不入“古”。“古”的线条应该是凝实、幽缓、率性、厚重,不拘于动作的形态与美观,而以能达到刚与柔的中和为目的。过刚则流于粗、疏、野、糙,过柔则易生单、薄、轻、秀,故刚柔相济,此线质才能入“古”。

就结构而言,过于夸张,虚实太强,则为怪;过于平正、刻板无奇,则为死。故孙过庭讲:“初学分布,但求平正,既知平正,务追险绝,既能险绝,复归平正。”复归的平正,其实应为朴拙,但这朴拙须以险为基础,不知险,不经历险的拙、朴则往往为稚拙,那是儿童或未经练习的人之所为,与复归的大朴、大拙有天壤之别。只是许多人看不出其间的差别,所以往往会把最高级的与最低级的混在一起,自是学识、实践不足或狭隘造成的。故结构的“古”,其实就是“拙”,它含有巧思,但以拙态显现。

我们平常习惯讲“以古为新”,就是从古人中发现、挖掘可以新创的因子。单纯的创新是很容易的,只要想法与众不同,做出的形式就是新的,但这种新显得单薄,没有多少价值。必须有历史负荷的创新,才真正具有艺术价值。

书法作品中的古意,主要根植于线条的凝重及结构的肃穆,但这种凝重与肃穆又不是局限在一个字之内的。也就是说,凝重必须有一种“势”,是活的凝重,点画之间应该是贯通的;肃穆又具有形式感,不惟稳重而已。这种线势的贯通及结构的形式感,便是一种“新”意,一种现代意识。而字与字之间空白的多少,行与行之间的呼应及前后上下的协调,这都是造就形式感的重要领域,过于界格化或过于单纯的放置都不能出“新”。

但“古”与“新”的协调是极其困难的。当一根线条要表现厚重时,它往往排斥灵活多变的线形,而线形若不能灵活多变,则结构的形式感难以表达。所以,得厚重者往往只能篆、隶、楷书,而且是一字一格的正体字,篆、隶、楷书要写出形式感,或行、草书要写得古厚,线的难度自然加大,这是不言而喻的。

“古”是书法审美中最富于“传统”内涵的美学词汇,是中国传统审美“中和”观最高层次“大顺”的美感表达。古朴、古厚、古穆、古拙、古雅等等,都是雕琢、粗实、宏阔、巧做、洒脱之后的返归,是对立两极反向强化后的调和。

三、仿古与创新

艺术创作是一件极为严肃的事情,它需要深厚的基础积累,又必须有个人情感表达。能临得像、学得像古人,说明有一定的基本功,但如果个人的审美观不成熟,个人的艺术思想没有形成,则创作不可能体现出个人风格。

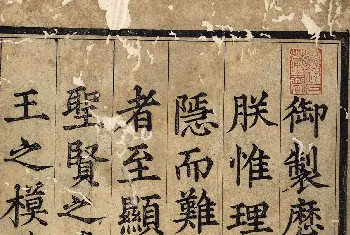

当今流行的帖学书风,从学古的层面上看无疑是一件好事,毕竟二王传统是书法史上的很重要的一个方面,历史上的大家大多学过二王,我们今天的书法家不学似乎没有道理。但二王之外还有三代古文、秦篆汉隶、南北朝的楷书等等,也是中国书法的传统,也应该学习与继承。决不可因为反碑而去学二王,把自己孤立起来。上面谈到的“古厚”、“古穆”、“古拙”等等,其实多从三代、秦汉、南北朝来,当然,二王的精致与潇洒是另外一种美感。从我个人的审美观与艺术观,我觉得学书首先学唐楷、平正一路的汉隶、小篆,其次学二王,当然也可以学自唐而下的行草书,最后应该学三代古文、古拙的汉碑及魏晋南北朝楷书。所以,从学古的角度看,二王不能忽略,不学二王直接学古拙的碑刻,笔性、笔势、字势,可能会写死、写笨,容易流入雕琢或粗率。

当今的书法创作,学二王而自成风格者少,与历史上的大家不能相比。颜真卿、张旭、怀素、杨凝式、宋四家等,都学二王,但有谁只像二王?没有!即使是初唐几家,也大都有自我的意识存在。但今天的帖学流行书风,如果你把他们的款名盖住,还真认不出是谁的创作。这说明两个问题:一是基础单薄,二是艺术观念不强。所谓基础单薄,指学的路数单一,尤其是学相近风格的古帖;艺术观念不强,则是作者对艺术的理解程度不深,停留在大众艺术的认知层面。一些人认为古代自唐而下,二王传统代代相传,故我们只要学好二王便是学好了书法,这便是艺术观念不强的缘故。而事实是,初唐的欧阳询、中唐的张、颜、素、五代的杨凝式等,直至清末,一直有人在二王之外学习他法,尤其是篆隶古法。只是从大的层面讲,篆隶书在魏晋以后就不流行,多数书家也难以像今天人们那样能见到三代古文、秦篆汉隶,南北朝碑刻,而效仿的多是刻帖,而且是转辗翻刻的帖子。视域的局限在古代是因客观条件不足造成的,这与今天我们的天地宽广完全不同。而我们若也把眼力局限在刻帖,而视其他于不顾,则有些作茧自缚了。

如何从临摹走向创作,也即怎样从仿古阶段更进一层,写出自己的感觉来,笔者以为当融会贯通,把学过的东西一点一点融汇起来。不要因为怕杂而不去融汇,任何事情都会有一个过程,想一步走到头,这是不可能的。所以搞艺术的首先都要有探索的勇气,要敢于牺牲,敢于让人指手划脚。这一点与科学发明一样,一辈子钻在实验室里,钻在书堆里计算,自然不会有那些直接利用他人成果搞开发的风光,但科学就是科学,艺术就是艺术。科学史上留名的是那些发明创造者,艺术史上荣耀的也是那些探索成功者。试想,颜真卿、张旭、怀素如只知仿二王,今天的书法史是否还有他们的名字?

当然,探索需要勇气,更需要理智,融汇的方法要科学化,不能生搬硬套,这需要大量的练习与实践,吃不了苦也很难成艺术家。古代搞探索的书法家未必都是成功者,那种甘苦有谁能知。譬如扬州八怪的郑板桥,写的“六分半”书便是融得不和谐,失之怪癖。宋四家的黄庭坚,能写十分精雅的小行书,但他执意把《瘗鹤铭》的感觉融入到行草书中,线的厚实与大气自然有之,但也还是显得“扭捏”。反差越大的东西要融在一起,难度当然越大,但融得好其味也醇,那是一般人达不到的境界。所以,写行草当有篆隶古意,写篆隶则须有形式感及灵动感,这是我对书体美感的认识与理解,我的创作也一直遵循着这样一条原则——相反相成,把截然对立的两极协调好,融汇好。

意与古会,这“古”须从古人作品中学得,同时须从古人书理中悟得。