练习要求:

(1)书写各种不同方向的直线、曲线。(见教学范图一)

(2)线条的形状要平直、稳定,线条的质感要丰满有力。

(3)含墨要饱满,下笔收笔都无需额外动作,要将注意力集中在毛笔拉线时的感觉,要求行笔果断、从容,但速度力量要保持均匀、流畅。

(4)练习时字径应不小于15厘米(越大越好),线条宽度应该不小于1.5厘米;毛笔以羊毫为宜,笔毫不短于3.5厘米。

五、图象观察方式练习

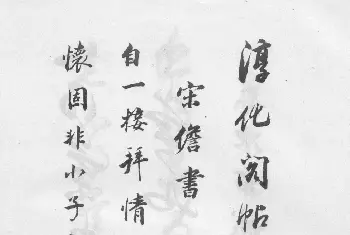

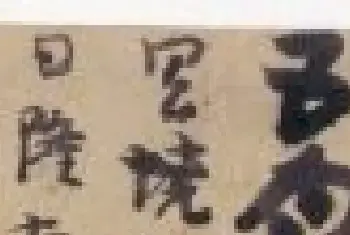

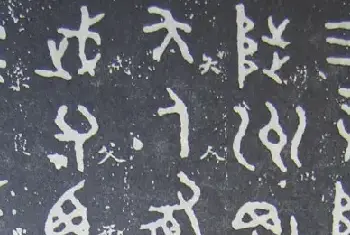

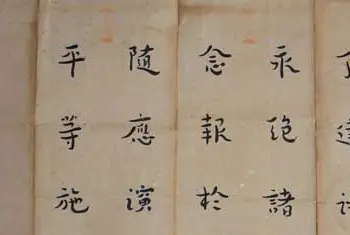

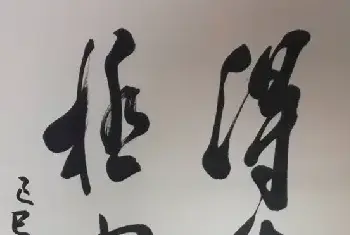

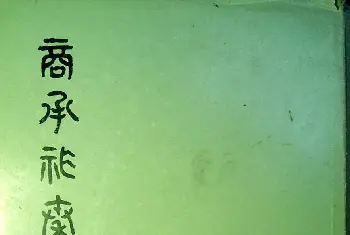

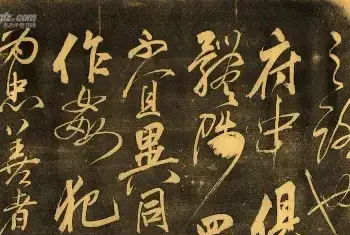

A取自贺知章的《东阳帖》,B为一个具有十几年书法经验的学员所临,C为一个受过美术教育,但才第一次接触书法的外籍学员所临。从形态特征及 结构关系上分析,B的准确性远逊于C,因为B是以一种楔子的方式去把握对象,而C则是图形方式去把握对象,因此从图形结构关系上说,C比B准确。当我们要求B作者将A倒转过来临摹的时候,B作者马上就能做出与C一致的效果。(见图十八B)也就是说,当字帖倒转过来的时候,原来的字已变成了图形,作者原先所具有的那些书法知识(比如笔顺规律,用笔程式)不再能发生作用,只能启用每个成年人都已具备的图象观察方式从对象的形态结构中去把握图形。

这一例子说明,图象观察方式每个人都具有,但长期以来传统中那些不良的书法教学方式使我们养成了一种恶习压抑了图象观察方式在学习过程中的作用及发展。因此,我们如今要做的就是重新启动这一方式来观察对象。这里安排的逆笔顺练习其目的就是排除长期以来形成的文字抄录的观察方式对正确的图象观察方式的干扰。不按汉字固有笔顺俩写字在实用学习的场合是不允许的,也是不方便的,但作为观察方式训练的一种方法它又是非常有效的,因为按笔顺书写的过程对熟悉汉字的人来说其临摹时的思维活动往往受一种记忆习惯的影响,这种影响支配着观察和临写仅仅朝着文字、书法规范的正确与否去认识,而不是运用视觉思维朝着图象的形态特征,诸如点画的方向、位置的准确与否去认识,实际上,临作的点画方向、位置、结构等形态的准确趋导的也就是与原作形象的一致,而能够与原作形象趋于一致的效果就是正确临摹结果。也就是说,以记忆思维方式(即抄录方式)来按笔顺临写的过程与结果 只能获得文字的、书法的正确性,却不能保证文字形象的准确性。而运用图象观察方式的逆笔顺临写结果却能确保文字的正确与形象的准确。试想一下,当面对任何一个熟悉或不熟悉的字时能够从任何一个笔画,任何一个方向开始临写都能在点线、结构形态上取得与原作一致的话,那么即使按照笔顺来临写也必然能做到与原作一致。因此运用图象观察方式进行的逆笔顺临写相对于按笔顺的抄录式临写来说,前者所能体现出的实际上是一种难度与高度,这种训练的目的就是要趋导一种符合视觉思维的图象观察方式,将书法形象还原为一般的视觉图形,并依据……

第二章临摹中的表现

第一单元意临的表现性

临摹的基本意图在于通过对他人的经验去获得某种反馈来为我所用,因此,临摹只是学习的手段,为我所用才是最终的目的。如果说“实临”是为了“入帖”的话,那么“意临”就是“出帖”的一个关键环节。通过对古典作品的考察,可以说历史上绝大多数书法家个人风格的建立都形成于其在“意临”过程中的“主观阐释”(意会),这种“主观阐释”落实在形式中即是对临摹对象的构成形式的某种“演绎”,正是这种“演绎”获得了相对于原作的新的表现性。在这一章中,教学将从空间与线条两个方面去分析书法形式基本要素与风格衍变的关系,并通过分解训练去学习“意临”过程的“形式演绎规律”,以次增进对书法形式基本要素的表现性的认识。

一、意临与实临的关系

“意临”是相对于写实性的“实临”方式而言的,它指一种写意性临摹方式。一般地说,“实临”注重于对临摹对象(原作)在图像层面的还原与接近,其目的类似于人们常说的“入帖”,是一种对字帖进行客观模仿的认识、学习过程。而“意临”则注重于对对象在理解(图像或意蕴)基础上的强化或扩展,它更强调主观的理解与规律性的运用。因此人们又往往将其视为“出帖”的一种基本的途径。“入帖”与“出帖”的关系是学习与与运用的关系,前者要求“无我”、重客观、重还原、以乱真为境界;后者则要求理解、重主观、重领悟、以“有我”为心得。如果以我们惯常的视觉经验从临摹的结果去判断,也可以说“实临”在形象上趋于“合”、“同”(象),而“意临”则趋于“离”、“异”(不象)。相对于原作而言,“象”的标准只有一个(即乱真),而“不象”的标准则因人而异乃至千差万别无以穷尽,从而使“意临”的范围宽泛到可以将一切差异于原作的临摹作品结果都称之为“意临”。基于此,当代有些书通过对临摹者在临摹过程中主客观成分的判断而用“实临”、“意临”、“创临”等概念来试图区分“象”、“不象”或“有点象”、“完全不象”这三种类型。“实临”指还原式的临写(忠实“它意”);“意临”指针对原作的“意”进行强化式的临写(强化“它意”);“创临”指以原作作为书法的文字或图形依据来进行个人意趣的重写(纯写“我意”)。这三种类型对于个人做具体的临写时较易区分,但将其运用于对他人作品进行观赏时,就很难对它们的临界点作出准确的判断,比如“比较象”与“有点象”,“不象”与“完全不象”的区分

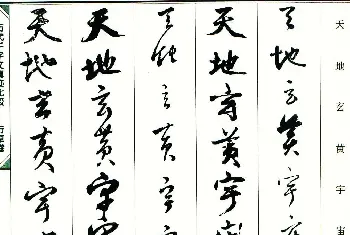

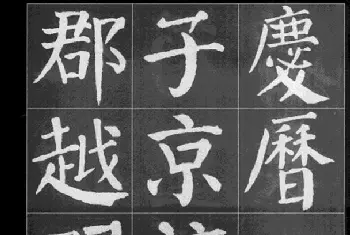

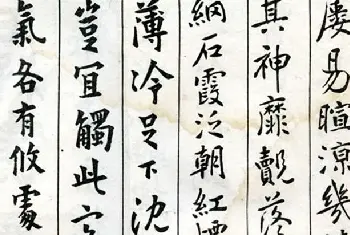

其实,在复制技术高度发达的今天,徒手临写的作品相对于机械复制品来说都只能算是“意临”,象[图一]、[图二]、[图三]的差异也不过是对原作已有的形式元素进行不同程度的取舍及不同程度的变形罢了。也就是说,在视觉中所有未达到“乱真”的临写都是变异的临写,无论是“实临”还是“意临”,它们在机械复制品的比较下都呈现为“变异”的形态。它们都是面对共同的对象,都是在对对象的诸形式元素进行着“取舍”与“变异”,只是由于“取舍” 的比率与“变异“的程度的不同才导致了视觉效果上的差异。因此,它们在本质上不是“变”与“不变”的差别,而是“变”的程度上的差别。