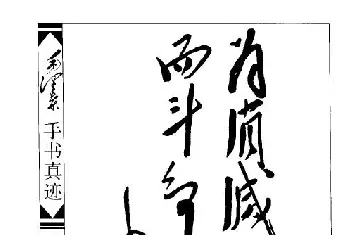

章祖安(1937-),一名章秋农。陆维钊弟子。现为中国美术学院教授,书法博士生导师,有古籍研究专著《周易占筮学》、《章祖安书法集》及古语言文学、书论文章多篇行世。

一 模糊反精到

美国控制专家查德(L . A. Zaden)在本世纪60年代开创的模糊数学,对于领会艺术美实具有启发意义。世界上事物的差异和界限有明确的一面,可以运用“二值逻辑”判断其“属于”或“不属于”,“是”或“不是”某类事物的明确关系;还要认识到事物的差异和界限还有模糊性的一面,则要打破固定的“二值逻辑”的狭隘界限,运用“多值逻辑”去判断它们 在多大程度上“属于”某类,同时又在多大程度上“不属于”某类,却是“属于”另一类的模糊关系。对于事物的模糊性,要采用不同于对待事物的明晰性的逻辑方法,才能真实地认识和处理现实世界各种问题。

中国虽没有创立模糊数学论,然古代艺术家及其理论家,却都是运用模糊数学的非凡大师。

“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”。几多愁?“愁”能量还是能秤?以“一江春水向东流”作答,真是不量之量。这就叫模糊解决问题,却很精到。

“千里莺啼绿映红”,杜牧诗句也。杨慎不懂模糊之妙,偏要计较,谓“千里”当是“十里”之误,并振振有词:“千里莺啼,谁人听得?千里绿映红,谁人见得?”(《升庵诗话》)何文焕曰:“即作十里,亦未必听得着看得见。”(《历代诗话考索》)真是驳得痛快。本来无须精确计较,只需模糊表示江南广阔的莺啼绿映景象。模糊的逻辑方法反能得到精确的效果。必如杨慎所言,则“白发三千丈”又谁人量得?“黄河之水”真的从“天上来”吗?

中国书法真可谓“玄之又玄,众妙之门”。书法形象要用精确逻辑的方法加以具体地描述,不论古人今人,不管你修养多高,学问多好,笔头多灵,都将一筹莫展。古人倒是聪明得很,几乎不约而同地一律以模糊数学的方法应付之。传统的书论,可以说是运用模糊逻辑方法的典型。

让我挑大家熟悉的说。

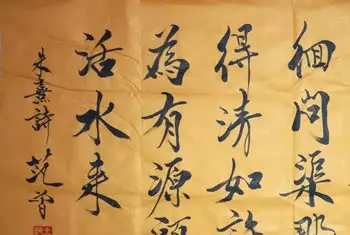

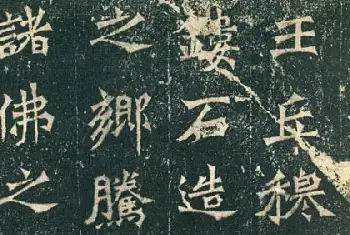

“观夫悬针垂露之异,奔雷坠石之奇,鸿飞兽骇之资,莺舞蛇惊之态,绝岸颓峰之势,临危据稿之形。或重若崩云,或轻若蝉翼,导之则泉注 ,顿之则山安,纤纤乎似初月之出天涯,落落乎犹众星之列河汉。”(孙过庭《书谱》)

不言而喻,这里用自然界各种物象来形容,并非具体描摹书象。极为模糊,又极为精到。

“至若磔髦竦骨,裨短截长,有似夫忠臣抗直补过匡主之节也;矩折规转,却密就疏,有似夫孝子承顺慎终思远之心也; 耀质含章,或柔或刚,有似夫哲人行藏知进知退之行也。”(张怀瓘《书断序》)

这里用不同的人品作比喻,用人的风度,描摹书的风神,更加模糊,但读者却能与论者心通神会。

“如彼音乐,干戚羽旄”。“乃备风雅,如聆管弦”。(《书断》)

“鼓瑟纶音,妙响随意而生”。(虞世南《笔髓论》)

“譬之抚弦在琴,妙音随指而发”。(项穆《书法雅言》)

“皇象书如歌声绕梁,琴人舍徽”。(袁昂《古今书评》)

这些都是用音乐来比拟书法,他们听到声音了!真是越来越模糊,但越使人觉得论者体会之真切。

夫惟不可识,故强为之容(《老子》语)。古人不得不借种种比喻,以令读者会意。而一意多喻者,所以防读者之囿于一喻而生执着也。星繁则月失明,连林则独树不奇,应接多则心眼活,喻象纷至沓来,见异思迁,庶几过而勿留,通多方而不守一隅矣。这些形象与书法形象可以说毫无确似之处,但它们之间的确又“模糊地”相似,而为读者所“清楚地”感觉到。言之与象两者分得愈开,只要意通神会,反能合得愈拢,也就愈加确切。若一味追求精确,结果往往适得其反。

如李阳冰说:“书以自然为师,而备万物之情状。”说得笼统模糊,很好。接下去又说:“……于云霞草木得霏布滋曼之容,于衣冠文物得揖让周旋之体,于须眉口鼻得喜怒惨舒之分,于虫鱼禽兽得屈伸飞动之理……”已经过于精细了,哪有分得这样清楚的道理?但还好,因为还很抽象,正如“横”“如千里阵云”一样,与字形距离还远,不会贴合,我们意会罢了,不必认真。

而如:

“凡欲结构字体,未可虚发,皆须象其一物”。(蔡希综《法书论》)

甚或有人再写得具体一些:

“一点像一块石头,一捺像一把尖刀”。

坏了!显然,作者认真了,这是清楚的形,使我们不得模糊理解。这叫做越清楚、越坏事。

试看近些年来理论界的一些争论。

“苏轼画竹,‘必得成竹于胸中’,这是形象思维,不错!但苏轼写‘竹’字,难道竟会‘先得成竹于胸中’么?”

这不啻说,形象思维非得以绘画为标准,非此即彼,非“形象思维”即“抽象思维”。运用的是“二值逻辑”的方法。

有人反驳了,“承认竹子有形象,而否认‘竹’字有形象,这种看法是片面的。书法家写这个竹字,他不可能不首先考虑这个字是什么样子,应当写成什么样子(正、草、隶、篆如何选择?大小肥瘦如何处理?),如果要与别的字组合在一起,它又是什么样子?‘这个什么样子’就是形象”。

如果写到这里为止,倒还不失言之成理,但为了讲得更清楚,为了把书法归入道地的(所谓道地的,即一般人听惯了的意思也)形象思维范畴,于是又添上:

“书法不仅要考虑这个‘竹’字的样子,还要因这个字的含义而产生联想,进而发挥想象,进行艺术构思,把这个字写得像竹子一样秀劲挺拔,或如奋发有为的英俊少年,或如坚强不屈的仁人志士……”

糟了!写一个字竟有这么多的想头!杜甫有句“恶竹尤须斩万竿”,“恶竹”两字组合在一起咋办?写《千字文》中的末两句“谓语助者,焉哉乎也”呢,从何处着想呀?这样写字,书法家受得了吗?

有人搬出赵孟倾的故事,说是赵写“子”字时,“先习画飞鸟之形,写‘为’字时,习画鼠形数种,穷极它的变化”,据说这叫做“吸取深一层的对生命形象的构思”。

尽信书,不如无书。姑且不问这一记载的可靠性。即令真实可信,也不过是赵氏偶一为之的游戏笔墨,不足为训,更不能当作典范提倡。即使拉了张怀瓘“异类而求之,固不取乎原本”作根据也无用。张怀瓘也是模糊论之。如必欲每字坐实某一异类,比如说赵之谦的“界”字“宛如一只展翅飞翔,准备入云端的猫头鹰”,苏东坡的“意”字像“一幅舒坦地坐着的人物小像”:并均于字旁描画出,字之与画可以重叠。观赏者一定要作如是想,未尝不可。因为这正是书法之神妙所在:能引动观者截然不同的联想。但观赏过程不是创作过程的逆转,如谓作者必得如此去求异类之似,如此构思深一层的具体的生命形象,却是荒唐的。这样去写字,真是“何许子之不惮烦”了!

孙过庭早已指出“巧涉丹青,功亏翰墨”为书法之大忌。书法本身苦苦挣扎要独立,我们一些理论家却偏要去向丹青靠拢,混书之“象”为画之形,而且已产生了不妙的影响,这实在是近些年‘来的大憾事。

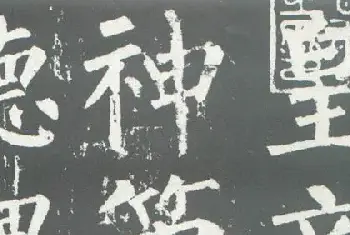

“写《乐毅》则情多怫郁,书《画赞》则意涉瑰奇,《黄庭经》则怡怿虚无,《太师箴》又纵横争折,暨乎《兰亭》兴集,思逸神超;私门诫誓,情拘志惨”。不是也很精细吗?是的,孙过庭的感觉可谓精细之极,但实在也是模糊之极。如果有人硬要他具体指出哪里是情拘志惨等等,指不出罚款,那么孙过庭肯定要被罚了。