凯绥·珂勒惠支(Kathe Kollwitz,1867-1945),德国版画家,雕塑家,20世纪前半叶德国左派艺术家代表人物之一 。

珂勒惠支对中国现代版画的影响更是无与伦比的。其作品经由鲁迅介绍走进中国,掀起了一场新兴木刻运动,成为中国现代版画的新发端。澎湃艺术获悉,近日,美国纽约现代艺术博物馆举办了珂勒惠支大型回顾展,呈现约120幅素描、版画和雕塑作品,讲述她的艺术故事。与丢勒、伦勃朗、戈雅、德加等其他版画巨匠相比,珂勒惠支虽然并不多产,但她的作品却难以磨灭。其创作中,一个永恒的主题是母性的悲痛。

在20世纪初的几十年里,当许多艺术家在尝试抽象主义时,珂勒惠支却始终致力于社会目的的艺术创作。她专注于母性、悲伤和反抗等主题,并主张女性视角是变革的必要而有力的推动者。

凯绥·珂勒惠支自画像

当被询问如何面对自己对世界现状的愤怒和悲伤时,我认为没有比纽约现代艺术博物馆的凯绥·珂勒惠支(Käthe Kollwitz)回顾展更好的答案了。这是纽约首次展出这位德国艺术家的开创性的版画、素描、雕塑、海报和杂志插图作品。

一进展厅,你就可以直接去看珂勒惠支从1902年开始创作的“农民战争”系列,寻找她自己对激进变革的强烈渴望。当她创作这组作品时,她的事业已经成功了近10年。这在当时还不允许女性进入艺术院校的国家里是一项了不起的壮举。1898年,珂勒惠支的第一幅大型版画作品《织工的反抗》(A Weavers’ Revolt)(1893-97年)被提名参加柏林艺术展,并被评为金奖。但她最终没有获得奖项。普鲁士文化部长认为她的作品题材是根据1844年起义的当代戏剧改编的虚构起义,太具有政治颠覆性。而德皇威廉二世(Kaiser Wilhelm II)本人也反对让一位女性获得最高奖项。

珂勒惠支组画《织工的反抗》之一

珂勒惠支组画《织工的反抗》之一

珂勒惠支组画《织工的反抗》之一

凯绥·珂勒惠支出生于1867年,是一位公开的社会主义者。她的艺术生涯从19世纪90年代一直延续到20世纪40年代,在此期间,她经历了巨大的社会动荡和两次世界大战。虽然她是进步的柏林分离派艺术运动的成员,但她与精英艺术界保持着距离。她与她的丈夫,一位照顾穷人的医生一起生活在柏林的工人阶级社区。

通过“农民战争”系列,珂勒惠支再次将目光投向过去,分享其对周围不公正现象的愤怒。“这些不公正现象永无止境,大如山岳”。这部由七部分组成的系列作品讲述了16世纪席卷中欧德语国家的历史性起义,它不是对历史事件的摹写,而是以一种想象的叙事方式展现了农场工人所遭受的剥削。那时,男人的待遇比拴在犁上的牲畜好不了多少,女人则是面临被地主强奸的境遇。他们的爆炸性反应,以及随之而来的是令人不寒而栗的镇压。这是一个不亚于查尔斯·狄更斯(Charles Dickens)或埃米尔·左拉(Émile Zola)笔下的故事,并以女性的视角娓娓道来。

珂勒惠支,“农民战争”中的《反抗》。这幅大型版画的焦点是“黑人安娜”

展览中最大的一幅版画是《反抗》(Charge),聚焦于“黑人安娜”的形象,她被认为是暴力的催化剂,敦促暴徒农民采取行动。她不是“领导人民的自由”。与欧仁·德拉克洛瓦(Eugène Delacroix)在1830年塑造的法国自由、美丽的赤裸化身形象不同,珂勒惠支笔下的老妪是从背面展示的,她举起肌肉发达的手臂,双手紧握,几乎是要冲向人群。

这让人忍不住想跳上街垒。女权主义艺术史学家琳达·诺克林(Linda Nochlin)在谈到这一系列作品时说,当时的其他艺术家专注于解决社会问题,一心想说服资产阶级同情穷人的困境,而珂勒惠支却在唤起阶级意识。她的作品观众首先是她的工人阶级邻居。这就是为什么在其同龄人都在转向更前卫的风格(表现主义、达达主义、新艺术)时,珂勒惠支仍专注于制作可以广泛流传的版画,并坚持现实主义。她希望自己传达的信息尽可能通俗易懂。

当然,她作品中的内容与其艺术性同样重要。珂勒惠支在一幅作品中运用了多种版画技法,在《农民战争》中,她使用了干点法、不同种类的蚀刻法,甚至用砂纸在金属板上做记号。而在其他系列中,她还使用了石版画和水印法。有时,她还会用水彩、木炭或粉彩来增强作品的情感效果。

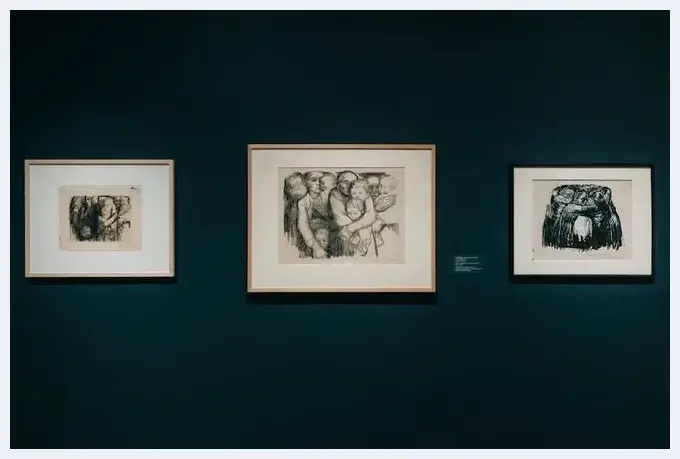

纽约现代艺术博物馆展出的凯绥·珂勒惠支的海报,从左至右:《维也纳正在消亡!拯救儿童》,1920年;《幸存者》,1923年;《帮助俄罗斯》,1921年;《永不再战!》,1924年;堕胎合法化海报,1923年;《释放我们的囚犯》,1919年

版画是一种奇特的间接媒介:在印版上留下痕迹之前,你永远不会真正知道效果会是什么样等。这种特性,再加上珂勒惠支近乎强迫症的完美主义,意味着其作品数量不多。她一生只创作了大约275幅版画,以及大约1500幅素描,其中许多是对这些版画的研究。由斯塔·菲古拉(Starr Figura)和玛吉·希尔(Maggie Hire)策划的纽约现代艺术博物馆展览呈现近120件展品。

一个引人入胜的展厅展示了“农民战争”系列的第三幅作品《磨镰刀》(Sharpening the Scythe)的艰苦创作过程。在八幅素描和版画中,你讲目睹一位老年妇女向革命者的转变。在最初的几幅作品中,一名男子压着老妇,向她展示如何举起武器。在随后的画面中,男子消失了。直到最后一幅,人们看到妇女正在磨镰刀,准备参加战斗。而展厅里的一段视频也将带领观众了解珂勒惠支的创作过程。

珂勒惠支,《磨镰刀》,选自“农民战争”,1905年

珂勒惠支,《灵感》,1904年或1905年

在最早的作品中,我们很难忽略男性形象的压迫感。她将这些作品命名为《灵感》(Inspiration),将男性转化为缪斯女神,这也表明珂勒惠支深深地感受到了自己的艺术使命感。她写道:“我无权逃避作为倡导者的责任。我有责任为人类的苦难发声,为堆积如山的无尽苦难发声。”

与丢勒、伦勃朗、戈雅、德加等其他版画巨匠相比,珂勒惠支虽然并不多产,但她的作品却难以磨灭。其创作中,一个永恒的主题是母性的悲痛。这源于其个人的境遇,她的弟弟在襁褓中夭折,她观察到母亲对这一悲剧的反应,以及后来她自己儿子的死亡。这也是因为在她那个时代,婴儿死亡在穷人中司空见惯。

珂勒惠支作品《抱着死去孩子的女人》

创作于1903年的《抱着死去孩子的女人》(Woman With Dead Child)描绘了一位母亲紧紧地拥抱着她的孩子,两人的身体紧紧地融为一体。她同年创作的“Pietà(同情) ”系列作品同样令人心碎。该系列的主题是一位父亲的哀悼。在这些和其他主题的探索中,她矛盾地从爱德华·蒙克、奥古斯特·罗丹,甚至康斯坦丁·布朗库西的情色意象中汲取灵感,来表现父母痛苦的原始性。

1914年大战开始仅几个月后,她的小儿子彼得就死在了前线,珂勒惠支悲痛欲绝。这一事件也改变了其作品的政治方向。她为让还未成年的儿子参军而感到内疚。在作品《断头台边的舞蹈》(The Carmagnole)(1901年)中,胜利的无产阶级群众围着断头台跳舞,这让她转向了同样狂热的和平主义,将女性视为暴力的保护者,而不是叛乱的煽动者。在她的“战争”(War)(1921-1922年)系列中,她转而使用木刻画来表现后方的恐怖。在多年前,德国表现主义艺术家就已经开始使用木刻画了。在她的作品集中,《母亲》(The Mothers)表现了妇女们紧锁双臂,蜷缩在孩子身边,形成一个坚固的整体。20世纪30年代,她将这组作品转化为铜雕《母亲之塔》(Tower of Mothers)。

珂勒惠支,《断头台边的舞蹈》,1901年。

展览现场,珂勒惠支作品《母亲》(The Mothers)

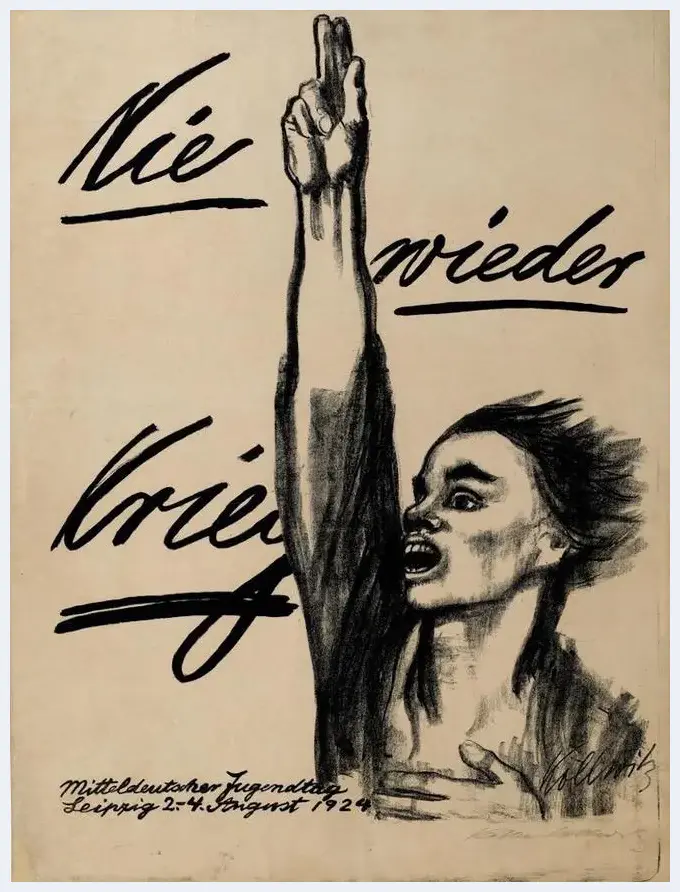

1918年,十一月革命爆发,次年,魏玛共和国成立。在此背景下,珂勒惠支转而采用更快捷、更具表现力的石版印刷媒介,创作了从释放德国战俘、粮食短缺到堕胎合法化等各种主题的海报。她最有名的作品是 “永不再战!”(Never Again War!)(1924年)。这件作品被左派出版物广泛转载,使她成为社会参与艺术的代表人物。

虽然她宣称自己早已过了相信革命值得付出暴力代价的年龄,但这并没有阻止她为卡尔·李卜克内西(Karl Liebknecht)的葬礼创作一幅版画。李卜克内西是一位共产党领袖,他与社会主义革命家罗莎·卢森堡(Rosa Luxemburg)一起因参与1919年柏林武装起义而被杀害。珂勒惠支不必在政治上同意他的观点,但也能理解他的死对其工人阶级追随者意味着什么。

伊丽莎白·卡特利特,《哈里特·塔布曼带领被奴役者走向自由》,珂勒惠支对争取社会变革的非裔美国艺术家产生了深远的影响。

珂勒惠支《死亡的呼唤》,选自“死亡”系列的最后一幅版画,约1937年

珂勒惠支的最后一个版画系列“死亡”(Death)(1934-1937年)令人痛心疾首。尽管很微妙,但却充满了政治意味。她转向了石版画,这使她能够在石头上快速地画出强有力的笔触,就像是绘画那样。在最后一幅具有自画像风格的版画中,当死神的手伸向她时,她充满了希望。她似乎在说,无论一个人对自己的死亡有什么恐惧,都不会比她所生活的这个世界所存在的罪恶更可怕。

珂勒惠支展将展至7月20日。

(本文编译自《纽约时报》)

珂勒惠支《永不再战!》,1924年

珂勒惠支在国内外的名气越来越大。1919年,她成为第一位被普鲁士学院录取的女性,但这也导致其在第二次世界大战前几年受到纳粹的迫害。1933年,希特勒当权后,她因在反对纳粹的请愿书上签名而被迫辞去教职。两年后,她的作品被宣布为“堕落”,她本人也受到了被关进集中营的威胁。然而,与许多同龄人不同的是,她从未离开过祖国。1940年,她失去了丈夫,两年后,她的孙子在战场上牺牲。她于1945年去世。

珂勒惠支《受压迫的家庭——贫穷的家庭》,1901年

珂勒惠支《被压迫者》1900年

从那时起,她的声誉起起伏伏,这要归功于她对版画的专注:与绘画和雕塑相比,版画通常被认为是较低级的艺术;而她的风格过于接近苏联现实主义,不符合冷战时期的口味;以及她对女性经历的关注,这在20世纪50年代和60年代,美国评论家认为过于“多愁善感”。然而,她仍然是现代艺术史里的一个固定人物。而且,正如展览目录中萨拉·拉波波特(Sarah Rapoport)的一篇精彩文章所写的那样,她对争取社会变革的非裔美国艺术家产生了深远的影响。其中包括雅各布·劳伦斯(Jacob Lawrence)、查尔斯·怀特(Charles White)和伊丽莎白·卡特利特(Elizabeth Catlett)。卡特利特在其1946年的油印版画《哈里特·塔布曼带领被奴役者走向自由》( Harriet Tubman leading the enslaved to freedom)中也表现了“黑人安娜”的形象。

![中国艺术市场“狼来了”?[图文] 中国艺术市场“狼来了”?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/v2pcgcvpt4y.webp)

![丁酉吉福——著名花鸟画家李尚昱鸡年主题作品欣赏[图文] 丁酉吉福——著名花鸟画家李尚昱鸡年主题作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nqntt3mql1q.webp)

![中国美协副主席、天津美协主席:王书平作品欣赏[图文] 中国美协副主席、天津美协主席:王书平作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jjr3ugsxnuo.webp)

![根雕艺术收藏渐露头角 价值被认可[图文] 根雕艺术收藏渐露头角 价值被认可[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/poz1e4rbvsb.webp)

![2015年红木市场难有起色[图文] 2015年红木市场难有起色[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/13gf1ka3y03.webp)

![中国书画的减量是导致春拍市场下滑的主因[图文] 中国书画的减量是导致春拍市场下滑的主因[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jjjw0p0kpdo.webp)

![对话著名油画家田学森:华山十年,心与华岳皆为师[图文] 对话著名油画家田学森:华山十年,心与华岳皆为师[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wa2fv02g5ah.webp)

![墨西哥的骄傲: 迭戈·里维拉[图文] 墨西哥的骄傲: 迭戈·里维拉[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2qj5rdpzuma.webp)

![抽象艺术:一场无尽的精神探险[图文] 抽象艺术:一场无尽的精神探险[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bs0tlvq3l10.webp)

![书画名家王玮艺术赏析[图文] 书画名家王玮艺术赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bcwd4vda4mb.webp)

![思勤高娃特邀杨宪金合铸“蒙汉一体”书法作品献礼八一喜迎二十大[图文] 思勤高娃特邀杨宪金合铸“蒙汉一体”书法作品献礼八一喜迎二十大[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/c3fyhxwfdr0.webp)

![传艺术之大美——著名画家胡玉[图文] 传艺术之大美——著名画家胡玉[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cqvuywdf2kh.webp)

![敦煌研究院院长:不能把文物简单放在网上[图文] 敦煌研究院院长:不能把文物简单放在网上[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ui4wxvsipg2.webp)

![没有传统滋养 当代艺术永远是个孤儿[图文] 没有传统滋养 当代艺术永远是个孤儿[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tx4xp4arcjb.webp)

![喜迎国庆 贺中秋——著名画家吕维超[图文] 喜迎国庆 贺中秋——著名画家吕维超[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5j23db5drri.webp)

![张大千艺术市场解析[图文] 张大千艺术市场解析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vy3abdhnp51.webp)

![论博物馆创新维护的重要性[图文] 论博物馆创新维护的重要性[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mzw4qnhzr14.webp)

![我国艺术品市场三大融合趋势[图文] 我国艺术品市场三大融合趋势[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/12giimmqtaw.webp)

![海上雅集精品赏析:文房四宝及书画[图文] 海上雅集精品赏析:文房四宝及书画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xkrfppptclw.webp)

![亨利·摩尔:纯粹与自足,雕塑拥有自己的生命[图文] 亨利·摩尔:纯粹与自足,雕塑拥有自己的生命[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/usclrrfxcpd.webp)