我经常听到这种说法,到生活中去写生、收集创作素材,如果要画得具体、丰富,最好用铅笔或炭笔,不宜用毛笔。意思就是说,如用毛笔写生就容易把形象画得粗糙、简单,无法细致刻画人物的性格特征,于是就得出这样的结论:要耍笔墨可以,但作为形象素材则参考价值不大。我对这种意见实在不能同意。

对任何事物都要一分为二地看。毛笔固然有它的局限性,但优越性是主要的。对它的优越性缺乏认识,主要是由于缺少实践。

黑天鹅

将写生、默写与构图结合起来训练是中国画传统的学习方法,如果要学习传统的精华,这个经验是不可忽视的。五代黄筌的《写生珍禽图》已体现出笔墨与形象的完美统一。当我们看到他笔下描绘的无论羽毛丰满的小鸟还是翅膀透明的鸣蝉,不能不为我们祖先当年创造的毛笔这一独特的工具而感到自豪。中国人物画既有五代顾闳中《韩熙载夜宴图》“目识心记”的记忆画法,也有对景取神的写生画法。清代任伯年曾在一写生肖像画上题有作画过程:画了一半,油灯灭了,迅速再燃纸照明,纸燃尽,像也画好了。可见他毛笔写生之熟练。近代岭南画派之所以被认为有创新精神,也是与其重视写生分不开的(写生中也掺入西法)。“因循守旧”是传统之糟粕,学习方法上的致命伤是将艺术“源”与“流”的关系颠倒了。而面向生活的写生,对冲破形式主义的枷锁是具有积极作用的。只要看一看关山月、黎雄才两位老画家从青年时代起积累下的数以千计的毛笔写生画稿,就不难理解这种辛勤的实践对他们之后在国画创新上的成就所起到的重要作用了。

葡萄架下

毛笔写生的特点是在较短的时间内将对生活的强烈感受通过笔墨——传统的艺术语言充分地表达出来。使用毛笔的难度在落笔不好改,落笔就成定局。是否能达到用笔的高度准确性,首先取决于对描绘对象认识的深刻性;只有把握对象的本质,才有可能产生可靠的感受,也才有可能产生果断的笔墨处理。所以,通常我们赞美笔墨洗练概括的中国写意画,就是由于作者不但把握了对象的形,更重要的是把握了对象的神。最要不得的是,“毫发不差,若镜中写影,未必不木偶也”。古代画家把人物画叫作“传神画”,就是强调一个“神”字,主张“静而求之,默识于心,闭目如在目前,放笔如在笔底”。我认为,学习传统不能只学笔墨,而首先要学习前人如何将生活现象创造成艺术形象的经验,将逻辑思维与形象思维、印象与想象、研究表现内容与探索笔墨技巧在写生的过程中紧密地统一起来。

毛笔写生的难处也正是它的好处,我们可以充分利用传统毛笔工具的优越性。一支毛笔千变万化,从毫尖到笔根,从最实的焦墨到虚幻的淡墨,从柔软的质地到坚硬的质地,犹如音乐中从最低音到最高音丰富的节奏感,利用这一切有利因素去传对象的“神”。毛笔写生应该是充满激情的,是有立意、有取舍的,比看到的对象的特点更集中、更强烈。即使是画瞬间即逝的舞台速写,也不例外。困难不全在落笔即成定局的线条不容易追上快速变动的姿态,而往往难在当机立断的刹那间才能表现人物的特点。这个“取”还包括衣纹的处理:舍弃烦琐的,取其最关键的衣纹线条。在这种情况下,就很难说是理解重要还是感觉重要了,只能说是“只有理解了的东西才能更深刻地感觉它”。1962年的八一建军节前后,我曾与京剧团的同志朝夕相处,听多了,看多了,对剧情及表演有了较深入的理解,如此使我很容易找到哪个动作最能体现穆桂英的英雄气概。于是,我选定唱到“我不挂帅谁挂帅,我不领兵谁领兵”时穆桂英手托金印这一瞬间的亮相,用迅速而肯定的白描线条记录了下来(因白描的传统形式与古装人物的内容容易协调一致)。想要用描绘的动作体现唱词的内容,如果不熟悉剧情,就是感觉再好的人也是做不到的。又如另一幅日本舞蹈的速写,也有它的特点,日本舞蹈的节奏感特别强烈,动作较为缓慢但明确有力。所以,我用毛笔速写时除了把握舞蹈的动感,还注意运用线条轻重顿挫的变化来表现强烈的节奏感,这后来成为我创作《欢庆驱鬼胜利舞》时笔墨变化的重要依据。

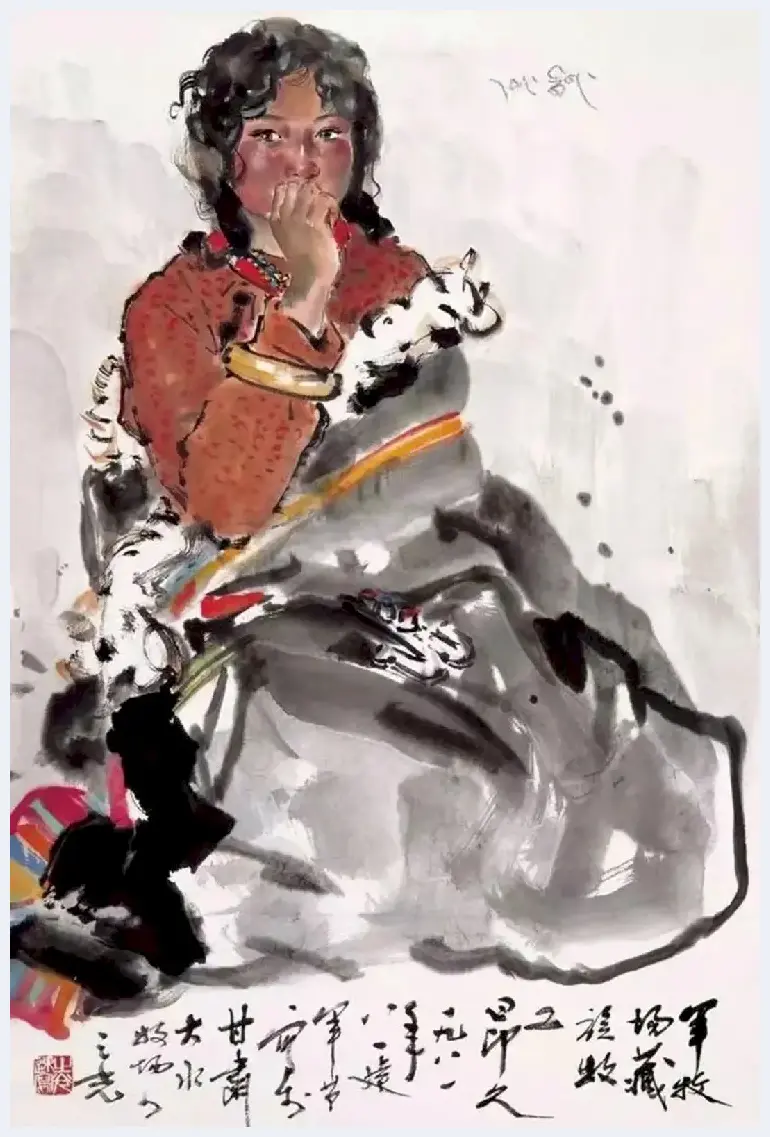

军牧场藏族牧工昂久

人物写生时为了加强人物的本质,与山水画家写生时重新安排山河一样,人的构图处理也可以运用调度与想象。我在写生《藏族青年阿珍》时,感觉他横坐在长板凳上的动作极似骑在马背上的动作,于是,我将凳子想象成马背,背景的雪山也是虚构的,因为这样可以使人物与环境协调。又如画《公社书记》时,也是在室内写生人物的,景是后来对照秧田补写的,这样通过写生的真实感来加强描绘对象的感染力。由此可见,毛笔写生可以与构图练习结合起来训练,这样的写生就具有创作的因素。从生活到艺术的升华过程,可以从郑板桥谈画竹的经验得到启示。他说,胸中之竹并不是眼中之竹,“意在笔先者,定则也;趣在法外者,化机也”。他很好地说明了眼、心、手三者的辩证关系,与机械地模拟对象的自然主义是格格不入的。

傣族生活小景

在毛笔写生的过程中,不同的对象必须寻找不同的笔墨去表现。笔墨的精神与对象的传神关系非常密切,如我用结实明朗的笔法去表现阳光下的僾尼民兵,而用另外一种柔和的笔法去表现树荫下温柔的傣族少女(我尝试用先着色后勾线的特殊处理方法来表现自己当时的感受)。当我画“苏大眼”时,完全抛弃了常用的明暗皴擦法,而完全用线条去表现他满脸纹路的特点;画老饲养员郭大伯时,我用明确硬朗的线条去表现他爽朗而又幽默的性格,左边用浓墨画的斜披着的上衣打破了画面的平衡,也加强了其豪放、不拘小节的性格特征。“夫神之所以相异,实有各各不同之处,故用笔亦有各各不同之法”,就是这个道理。

用毛笔写生去收集创作素材的优越性也是别的工具所不具有的,因为毛笔画的素材不仅能作形象参考,还能作笔墨处理参考。如为了创作《红日照征途》一画中毛主席身边的湖南农民的形象,我去湖南文家市等地画了七八张同样角度的青年农民毛笔写生,这些素材不仅给我提供了人物形象的参考,而且还提供了如何用笔墨去塑造形象的笔墨技法参考。如面部五官用线的变化,表现肌肉的皴擦,以及黑上衣领的没骨法与蓝包袱的勾线法之对比,这些笔墨技法都是从面对描画对象时的即时感受中提炼出来的,故笔墨变化一气呵成,比较自然。这些有利因素在我创作正稿时帮了不少忙。

当然,毛笔写生有一定的难度,但我认为关键在多实践,熟能生巧。毛笔这一工具好像一匹烈性的马,你越怕它,它越欺你;如果你征服了它,它就是一匹最听使唤的好马,任你自由驰骋。(本文作者:杨之光 附图为杨之光作品)

杨之光(1930—2016),曾任广州美术学院教授、国画系主任、副院长,广东省美协理事。

![如何欣赏油画作品 让艺术点亮生活[图文] 如何欣赏油画作品 让艺术点亮生活[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ylrqn5eztmn.webp)

![李人毅《中国画家研究·山水卷》之——黄宾虹:厚积薄发创新模式[图文] 李人毅《中国画家研究·山水卷》之——黄宾虹:厚积薄发创新模式[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dszvxhpxdq1.webp)

![我们为何对收藏奥运徽章这件事不离不弃![图文] 我们为何对收藏奥运徽章这件事不离不弃![图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2mpqysgia3f.webp)

![感受深厚底蕴——人民艺术家左继君书法欣赏[图文] 感受深厚底蕴——人民艺术家左继君书法欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/girwfl1ta43.webp)

![王保雷作品鉴赏[图文] 王保雷作品鉴赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/20lj3ltglyr.webp)

![布展不科学会坏了一个好展览[图文] 布展不科学会坏了一个好展览[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/j0ifo4q2ju1.webp)

![喜迎二十大 翰墨绘华章——著名画家承强[图文] 喜迎二十大 翰墨绘华章——著名画家承强[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ut1v0xv1tlu.webp)

![美术馆和博物馆人员调动为哪般?[图文] 美术馆和博物馆人员调动为哪般?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/l5eehkqu2gt.webp)

![为何“走心”的美术创作更容易被淘汰[图文] 为何“走心”的美术创作更容易被淘汰[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zwrn0u0e10s.webp)

![公共艺术与可持续发展[图文] 公共艺术与可持续发展[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/m1wxrlqf1qr.webp)

![他是如今中国油画价格指数最高的艺术家[图文] 他是如今中国油画价格指数最高的艺术家[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hcifxcsgw1z.webp)

![英国脱欧后首拍市场下滑[图文] 英国脱欧后首拍市场下滑[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cutii21dt1t.webp)

![笔情墨趣见性情,品读当代艺术名家——汪庆誉先生[图文] 笔情墨趣见性情,品读当代艺术名家——汪庆誉先生[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/110gezzjm0s.webp)

![共享艺术”=行业新趋势?[图文] 共享艺术”=行业新趋势?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ozrjseguydh.webp)

![高调的《万山红遍》与低调的李可染[图文] 高调的《万山红遍》与低调的李可染[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rpe31i4qaie.webp)

![井上豪:西域壁画中的粉本与使用方法[图文] 井上豪:西域壁画中的粉本与使用方法[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/l1rz3acb1hn.webp)

![艺述中国·年度影响力艺术家—苏冠人[图文] 艺述中国·年度影响力艺术家—苏冠人[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/om5bft1bjt2.webp)

![布尔乔亚:爱恨交织的生命痕迹[图文] 布尔乔亚:爱恨交织的生命痕迹[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5t1t3utrez3.webp)

![我国艺术品市场三大融合趋势[图文] 我国艺术品市场三大融合趋势[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/12giimmqtaw.webp)

![刘玉来:提高素养更上一层楼[图文] 刘玉来:提高素养更上一层楼[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ynutks51auq.webp)