数字复制时代的来临使得每个人都可能成为版画家,这一切一如当初摄影技术带给绘画的困境一般。本期关注在数字图像技术广泛应用的当下,版画遭遇的概念危机及发展困境,并通过重温“黑白木刻”,总结其经典形式语言的艺术价值和精神内核,以及长久不衰的真正原因。从“刻本记事”到“雕版术”,再到现代多样化的印刷手段,无论艺术如何革命,其范围的限定始终离不开物质实体,而艺术家的精神性和技术性介入则是必要的前提。

吕良 物种起源 综合材料版画、胶砂技法 2020年数字复制时代的版画及其当代阴影

在数字复制时代之前,在更早的机械复制时代之前,版画即是以复数性的形式存在,并且它已经在传播思想,记录文明,只是其概念并不是当代及现代意义的“版画”。我们赋予那些具有复数性特质的杰作以版画的概念,实际上是力图凸显作为艺术家的天才创造力,使那些在历史长河中的人类杰作不至于湮没于宗教、政治的影响之下。然而依靠新技术与科技支撑的当代版画作为最有活力的媒介手段,在数字复制时代的图像景观当中,却遭遇了版画概念的危机,数码复制的印刷品开始同样享有版画的荣光。艺术作品的价值建立于其独有的媒介高度上,这是凸显人类天才创造的重要表征之一,但数字复制的便捷等于说媒介的技术门槛已然消失。这一概念变迁看起来似乎与杜尚的现成品艺术如出一辙,但时过境迁,版画正处于杜尚所带来的当代性阴影之中。

版画技术壁垒的崩塌

当代性依然像当初的现代性一样,它代表了一种基于时间性的高阶形态,使那些坚守绘画性的艺术家充满了焦虑之心。而对于版画来说,技术壁垒的存在似乎也是当代性的一个障碍,作品试图挣脱媒介束缚的努力,一如人试图超越肉身的负累,这又似乎为版画概念边界的扩展提供了支持。版画依然在唯一性与复数性之间负累前行,它尝试超越视觉感官的努力总是受限于版画自身的特质。同时在艺术概念之下的审美性对于版画来说表现出若即若离的距离感,而思想性的传递也总是被淹没在数字复制时代的图像景观世界当中。数字技术的革新使图像的处理与合成信手拈来,这种日新月异的技术带来了图像的泛滥,同时也让图像景观充斥于人们的生活。对数码版画概念的认同意味着版画自身概念中技术壁垒的崩塌,数字复制时代的来临使得每个人都可以成为版画家:制作合成数字图像,然后通过便捷的数码打印技术完成作品,由是版画便没有了技术的难度,数字技术抹平了制作版画的秘境,似乎版画家消失了,这一切一如当初摄影技术带给绘画的困境一般。那些复制性的图像在印制为平面性的媒介时,似乎就可以成为富含艺术意义的作品,不是作者急于求成,而是作品急于诞生。作为版画概念的生命形态将被推倒,代之以数字化的复制合成图像,作品自身饱含的艺术原境开始消退,艺术家不在乎依托于诗意的画意是如何发生的,而只关心图像景观是如何制造生产的。

作品成为符号化图形的集合体

数字复制技术的存在,使人们可以轻易获得图像,本雅明曾指出工业化的复制生产造成艺术原作以印刷品的方式被大规模传播,这种传播方式的便捷性使得人们不用观看原作就可以了解绘画的主题,尽管观者与原作依然存在距离,但原作所带给观者的神秘感消失了,作品的魅力也将消退,尽管本雅明很早就意识到复制这一概念对于艺术的影响,但版画在这之前就已经以复数性的形式存在,并且它以自身的版画特质对抗了复制对于艺术原境的消解。图像的祛魅影响了人们对艺术作品的审美,某种意义上艺术作品热衷于制造视觉奇观,在数字复制时代,人们从数字技术当中获得的视觉惊艳远远超过过去几个世纪图像革命的总和还要多,而这种趋势还在随着VR技术的扩展不断地刷新人的官能体验。

我们正经历的时代似乎比作品更具有戏剧性,曾经的理想仙境,在数字复制的技术支持下,愈来愈像是一个虚拟的世界。诗情画意的审美性总是来源于现实,而虚拟的数字世界则直接指向了幻境。数字技术使图像逻辑摆脱了物理世界的观念束缚,这些图形景观所带来的视觉景象,有如幻境的重现。作为奇观的数字图像,已然超越了现实,图像被异化了,作品被图像所主导。因为图像的深度侵入,媒介开始隐退,纯粹的景观图像围绕在人的四周,绘画所参照的现实基础开始呈现虚拟化的倾向。从绘画性的角度分析,影像已然是绘画赖以存在的前提了,在这个过程中,图形构成、图像拼合形成繁杂、碎裂、异象的画面,作品成为符号化图形的集合体,艺术家试图通过这些幻境般的图像组合产生意义。然而这种努力与尝试又被数字复制时代的图像洪流所淹没,意义被图像景观所掩盖,图像景观使画意消失,这种繁复的图像组合依然无法掩盖绘画精神的贫乏,它似乎预示了人类最后的诗意居所已经开始消失。

防止绘画精神性的丧失

原来需要技术支持的图像制造不断个人化、不断日常化,依托便携的数字设备,每个人似乎都可以轻而易举地创造图像,创作那些属于个人化的、日常化的、碎片化的叙事图像,经由商业技术支持及便携数码设备的应用,个人的图像在不断地侵入公共世界,甚至瓦解了公共世界的叙事价值。这些变化使艺术家热衷于制造新奇而具有辨识度的图像,而不是专注于绘画语言的锤炼。同时绘画观念的理解出现阶层化的现象,对艺术观念的认知与界定由具有知识话语权的人掌控,从而对意义的诠释具有了排他性,这使得观念艺术的影响力在普遍的意义上停留于视觉惊奇层面,人们对待艺术的形态显得宽容而无序,并且失去了对优秀艺术的判断力。另一方面,艺术的新奇总是能够制造话题,其在公众当中的震撼效应成为艺术显现自身的重要方面,而呈现视觉奇观的手段因为数字复制技术的存在正以争分夺秒的态势侵入日常生活空间,通过数字虚拟技术不断制造充满新奇景观的图像,这些变化也导致了绘画的平庸——绘画精神性的丧失。

绘画的审美共情,一直是艺术审美极为重要的因素,而当代艺术以观念为核心的理念使得这种共情成为观念呈现的障碍,艺术家热衷于用其技巧创造超越日常经验的视觉体验,制造令人叹为观止的艺术景观。当人们谈论风格语言以及作品的格调时,实际上是从形式审美的角度来理解艺术,但形式美感所具有的现代性意义又让格调成为一种阶层属性的表述。受众的审美素养决定了形式审美格调的推广与认知,某种程度上,抽象的形式审美受限于阶层审美认同。通过版画的语言转换,艺术家为数字复制的图像裹上了一层绘画的外衣,为图像的绘画性再生创造了可能,依靠技法的支撑,制造出迷离错置的图像景观,并拒绝绘画的纯洁性以制造更多的歧义。另一方面,那些在绘画上充满雄心的艺术家所使用的技法途径已经屈指可数了,一不小心就倒向了庸俗。艺术家不断制造视觉图像景观,似乎是在突破图像的围困,他们一方面依赖图像,一方面又不得不尝试摆脱图像的束缚。无论艺术如何革命,其范围的限定始终离不开物质实体,而艺术家的技术性介入是必要的前提,正是因为实现艺术思想的版画技术的存在,图像看起来终将返回绘画的原境,但图像与版画之间的对抗将会继续存在,这种对抗最终将会导致绘画身份的危机,它促使艺术家思考绘画的本源与未来。也许版画家敏感于胶辊与版材之间的互动关系,才能重回版画的原境,以变化的、运动的过程来探索绘画的理想,对那些丰富的凸凹,锐利的刻痕、微妙的肌理心怀宇宙意识与观念,从而以宏阔的视角赋予版画当代性的意义。

延伸阅读:黑白木刻再论

艺术的当代性是当代人的唤声,中国黑白木刻的境遇正说明这个表现语言的先锋价值。它可能是孤独的,但它却在蛰伏中慢慢前行。

形式语言的形成,与工具、技术和材料应用相关。版画刻印自然产生形式逻辑,它在众多的艺术样式演变中确立自身的独立性。而这个“独立性”又是以“习惯”的方式语言传播,来展示内在价值的。这个所谓的“价值”具有很强的排他性,而新的形式语言的产生往往是与这个“价值”进行逻辑推演的结果。如同版画语言关于“新”与“旧”的讨论,观念与形式之间的矛盾统一,工具、技术与材料是一种形式载体,也是形式产生的根源,它会自觉地形成习惯,而这个“习惯”正是我们能够得以继承的传统。它会适时地隐去,也会适时地到来,就像今天的“黑白木刻”,它再次出现在“形式虚无”、观念纷杂的当下。

严谨的说法,“黑白木刻”既不是一个画种,也没有进入独立的艺术学科目录,目前的定位是版画方向中的版种语言。就是这个“黑白木刻”,它一度成为中国版画的代名词。言版画必木刻,言木刻必以黑白为正宗。这个观念成为几代版画家的集体记忆。

“黑白木刻”的力量超出了艺术史的范畴,产生了“形式语言”注释观念的非逻辑解读:“黑白木刻”就是传统,“黑白木刻”超越形式就是内容自身。摆在这儿了就是遗产,就是一个专业版画家(尽管大部分人不太喜欢这个称谓)的宿命,因为“黑白木刻”正从遥远的地方重新起步,延伸着未来。

木刻之“黑”

上世纪初,在“革命文艺”下所建立的“放刀直干”黑白木刻,具有典型的“形式引申观念”,其“形式”体现态度的成因,而这个成因从未被以形而上的角度进行探讨。艺术上没有偶然,偶然只是时间上的等待。当一个矛盾重重的社会与以黑白为标志的艺术形式邂逅时,人的觉悟与历史的动机被这种形式所激活,从而开启了“黑白木刻”的时代,让我们得以在这个层面上讨论这种现象。

“黑白”是人类首先被感知、应用的色彩。它来自于远古人类共同体对天地日月的崇拜,对应着时刻、时空的宇宙观,也是建立时空意识的重要基础。对华夏民族来说,这“黑”与“白”,代表着有限与无限两极的现实存在,黑白二元对立的文化现象,暗示着一种集体种群的审美态度。

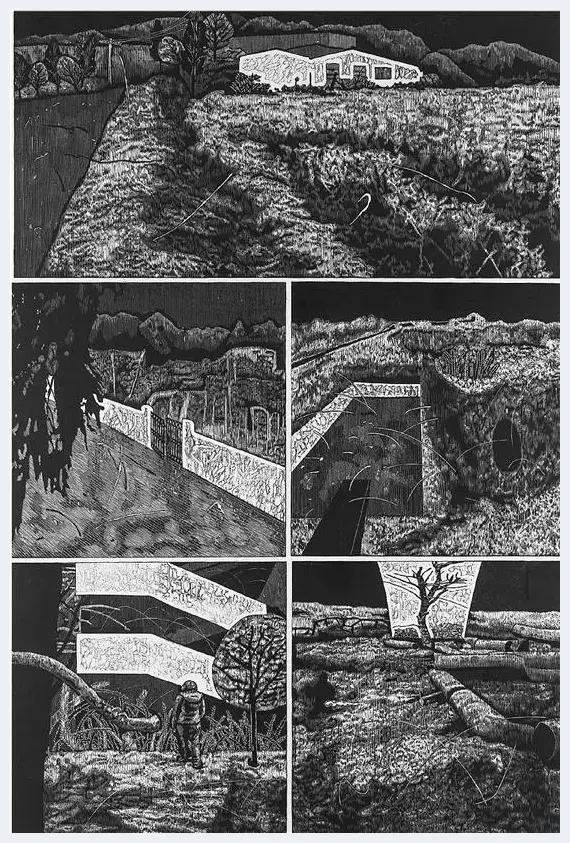

邬林 被遗忘的风景系列组画 黑白木刻

中国在远古时期就有“尚黑”习俗。道家将色彩世界归于“黑”“白”,体现着朴素平淡的哲学观念和思辨,也成为中国传统水墨侧重黑白表现的重要依据。黑与白的构成法则,体现着宇宙法则。从生物学角度分析,与“黑色”的物理现象一样,当色光被吸收、被反射时,黑色的神秘力量得到了彰显,产生了主观化的社会性记录,在第一时间里无数个体的反映形成了族群共识。事实上,生物性的反映,被人类理性一次次地进行概括,生成了根深蒂固的“尚黑”观念,这是人类的理性之光。

从文化概念上讲,“自然人”怕黑,是很难主动选择“黑”作为象征的,似乎只有诗人在歌唱黑夜。在中国传统的“五行”观念中,黑色属“水”,代表北方,北方是“北极星”的所在地,而水乃万物之源。黑色又常常象征着正直(光明)、无私(严肃)和刚直不阿(力量),没有贬抑的含义。

有意思地是,在这种文化观念作用下的“黑白木刻”,以它最不接受传统的方式,顽强地联系着传统深层的审美习性,在不知不觉中,以“正统”的方式提示着我们。黑白木刻是外来的表现形式,一经落地,便深刻地影响着大众的审美习惯。它与古代传统“文人画”的用墨不同,“墨分五彩”求的是变化,是对“彩”的文雅化的玩法。对于追求自我精神解脱为核心的适意人生哲学与自然淡泊、恬静的生活情境的文人来说,由于道家思想与禅宗相通,他们选择承袭道家的色彩观,将“黑”作为崇尚之色。以颂扬忘却物我、精神解脱的虚静人生哲学。

“黑白”在“文人画”的观念中是逃离,然而,黑白木刻之“黑”,显然没有文人绘画式的水墨变数,它只有“黑”的边界存在。木刻之“黑”,因没有墨色的过渡而变得轮廓坚硬,此时的“黑”既是目的,也是要求。黑白木刻“拿来”之初,对“黑”目的性与要求是明确而肯定的,就是要以不妥协的态度,建构起一种对现实的批判态度。

在木刻本体上,“黑白”脱离视觉模仿,因而产生了自我觉悟。没有了装饰审美的愉悦,就会具有崇高的力量,从根性上体现出活力和生命力。洞察力严肃而深邃,刀刻痕迹,就像一道道命令般坚定。就价值而言,黑白木刻是艺术家张扬人性的武器,一种历史推动力在艺术表现上的终极关怀。

木刻之殇

“木刻之殇”在于其前身的传播功能,一种被无限放大的复制功能所致。作为艺术形式与作为传媒方式,两者有本质的区别。艺术表现形式只会不断产生,不会被替代与淘汰。在艺术价值评判上,亦更无高低、新旧之分。“形式”是生命的外化表现,它不会自己进化。艺术表现语言只有变化,没有进步之说!就像拿原始人的彩陶与摄影艺术作比较,看谁更有表现力一样,反而判断更倾向于原始的动机。只有人的观念在选择表现形式,而不是依靠形式决定观念。这样,黑白木刻不会因时尚改变自己的属性,其原始的刻画动机,两极间色彩观念也决定这种形式的恒定性。

“黑白”被再度认识,是艺术形式上的返祖现象。那么木刻印迹的结束,可以理解为人类行为方式的传承。刻,从刀,也为时间单位。即:时刻。这与刻木记事相关,是对工具以时间的精密计算。它的内核是加深破坏的自由,潜台词是时间的定数,“大刀无形”指涉纯粹运行的自由。

刀具的“血腥”是原始的冲动,在文化形式越来越远离原始雏形的时候,木刻现象在当今是一次例外,因为“每个人的内心都有一个原始人的存在”。在艺术表现方法上,这个“内心”是不进化的,在这里工具、材料和技术决定了形式,形式决定了人的行为。人坚定自己的选择,就是形式之选,也是黑白木刻表现语言长久不衰的真正原因。

“印”的现象,是文明的结果,在某种程度上与原始的冲动无关。艺术家由于普遍怀有惧怕“印”的心理,因此会把版画引申到归属“印刷”语言的社会动机之中。事实上,“刻”与“印”是相关联的,“印”只为“刻”的证明,“印迹”也是原始形式起因的重要元素,它绝对不是“文明”中的刷印工艺。以“印”来求证“黑白”,是关于“白”的行踪,像夜空中划过的流星。“印”的冲动,就是急于检测行为的轨迹,这是黑白木刻的快感所致。

人类自从有了文明史,一切形式都会成为文明的印迹,一切行为都以实用工具为基础来认识。从“刻本记事”到“雕版术”,再到现代多样化的印刷手段。版画被历史决定论彻底地边缘化的同时,“黑白木刻”已经偏向了装饰审美的趣味。“黑白木刻”现在必须有所警醒,应该回到生命纵横的质朴。要知道,它不仅是视觉艺术,也是我们共同记忆的再次选择。

从“新兴木刻”到学院版画的兴起,其内核主题充满了艺术本体的自觉,即:艺术革命与革命艺术,这一切都是“形式”所特有的品性。它可以从学术上解读与“雕版术”“民间木刻”的关联,但在本体上却毫无关系。它有从底层为大众发声的强大功能。

![为何说联合遗址是一部“京郊人民”的生活通史[图文] 为何说联合遗址是一部“京郊人民”的生活通史[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xlhybghnyx3.webp)

![实力派著名画家武辉夏作品欣赏[图文] 实力派著名画家武辉夏作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jtkixprvw3j.webp)

![影响中国画坛的五位外国女艺术家[图文] 影响中国画坛的五位外国女艺术家[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hmtqs2uxe2p.webp)

![赏孟云飞书法赋[图文] 赏孟云飞书法赋[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/shtj53j3i3y.webp)

![中国人缘何赴日淘宝[图文] 中国人缘何赴日淘宝[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/m1ddb20a1wg.webp)

![早期佛教造像也在中印度至长江流域传播[图文] 早期佛教造像也在中印度至长江流域传播[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2sy4zkyz5nc.webp)

![非物质文化遗产的保护与传承仍在路上...[图文] 非物质文化遗产的保护与传承仍在路上...[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zsyxmlzjhgu.webp)

![20世纪60年代毕加索作品拍卖价格分析[图文] 20世纪60年代毕加索作品拍卖价格分析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/a4rpq1j2kit.webp)

![英国首次高更肖像画展何以回避塔希提成功之作[图文] 英国首次高更肖像画展何以回避塔希提成功之作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/luysjsrqho0.webp)

![其命惟新:变革精神与历史担当[图文] 其命惟新:变革精神与历史担当[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/osutofdj3qn.webp)

![傅文俊:中国摄影是时候突破大众对摄影的传统认知[图文] 傅文俊:中国摄影是时候突破大众对摄影的传统认知[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xm3fpduo5kp.webp)

![艺术市场合作呈现激增新态势[图文] 艺术市场合作呈现激增新态势[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/w1ycw3jkaq2.webp)

![朱良志:石涛晚年的“家”[图文] 朱良志:石涛晚年的“家”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/v3eovbrfrer.webp)

![为“书”而狂一一访浙江书法名家刘顺平[图文] 为“书”而狂一一访浙江书法名家刘顺平[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xrhp0a1tb10.webp)

![曾国藩书法作品受追捧 价格明显走强[图文] 曾国藩书法作品受追捧 价格明显走强[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4jm0x0x1art.webp)

![陈履生:博物馆是面镜子 创造和维护特色很重要[图文] 陈履生:博物馆是面镜子 创造和维护特色很重要[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gmnliuebg3w.webp)

![仙鹤是一品鸟古时常入画[图文] 仙鹤是一品鸟古时常入画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/afa0wbz0vcj.webp)

![艺术要为人类的最高文明奠基 ——《艺术市场》与人文艺术家周天黎对话[图文] 艺术要为人类的最高文明奠基 ——《艺术市场》与人文艺术家周天黎对话[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pdsc4oh10or.webp)

![海上雅集精品赏析:文房四宝及书画[图文] 海上雅集精品赏析:文房四宝及书画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xkrfppptclw.webp)

![布尔乔亚:爱恨交织的生命痕迹[图文] 布尔乔亚:爱恨交织的生命痕迹[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5t1t3utrez3.webp)