在国人心中,“江南”是烟柳画桥、杏花春雨,是梅雨绿潭、钓台春昼,意味着悠久、秀润、精致、富庶等诸多美好。然而,“江南”仅仅是诗意的代名词吗?作为文化传承重要实证的文物里藏着答案。

上海博物馆正在举办的“春风千里——江南文化艺术展”以艺术讲文化,尝试用197件(组)文物呈现一个鲜活、多面的江南:文秀里饱含智慧和勇气,规范中追求自由和不羁,温雅又极富责任和气节,传统也足够开放和包容。从文物讲述的这个江南故事中,人们能够看到丰富的文化色阶。

【智勇与文秀】

青铜吴王光戈留下春秋战国吴越争霸的缩影;私家《楝亭书目》可见清代江南盛行的藏书、读书之风。

先秦时期,江南土壤卑湿,丈夫早夭,并不宜居。然而考古发现证明,早在史前,江南农业、渔业、畜业等都已有所发展,人民也具有一定的审美水平和艺术创造力。以分布在杭州湾南岸之宁绍平原的河姆渡文化为例,它的发现被认为是中国20世纪最重要的考古发现之一。展品中的一件骨耜即来自河姆渡文化时期,距今约七千年,是迄今为止国内考古发现的同类器中唯一一件带有藤条捆绑木柄并保存完整的。它是江南史前农业发展的缩影,也是江南先民用智慧改造自然的实证。

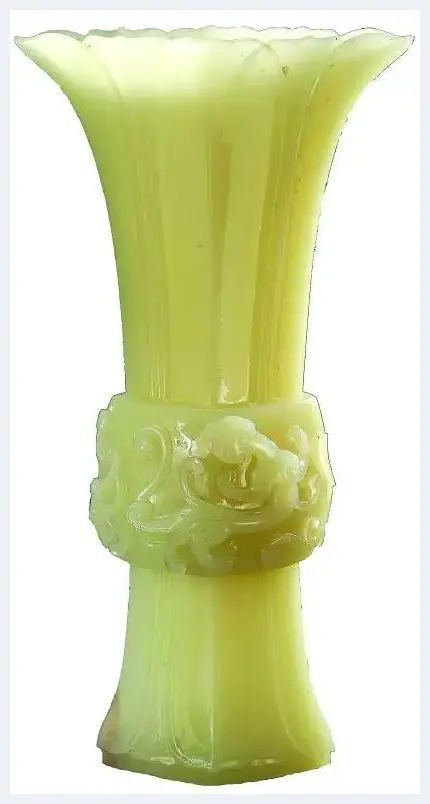

至春秋战国时期,吴、越两国相继称霸,江南渐有崛起之势。目前学界基本公认,江南文化主要源自吴越文化,而狭义的吴越文化就是指春秋、战国时代吴、越立国所创造的文化。吴越争霸的故事在中国可谓家喻户晓,而吴越时人善于铸造青铜器,以剑、矛、戈等兵器为主。展品中有一件春秋晚期的吴王光戈,援和胡部铸铭文三行八字,内容为:“大王光(见图一)自乍(作)用戈”。“大王光”即《史记·吴太伯世家》中的“公子光”,也就是夫差之父吴王阖闾。总体来看,在中国文化史上,直到六朝前期,江南典型民风仍是尚勇。

公元317年,晋室南渡,祖籍琅琊(今山东临沂)的“书圣”王羲之随之南迁到了江南山阴(今浙江绍兴),展品中淳化阁帖之秋月帖页就是王羲之于绍兴居住之时写给友人的回信。随着“士族精神”“书生气质”的注入,江南优雅转身。以书法为例,至东晋,“四大家族”(王、谢、郗、庾)书法著称于世,又以王羲之、王献之父子为代表的王氏家族书法最负盛名。以绘画为例,以顾恺之为首的“南朝三大家”(顾恺之、陆探微、张僧繇)诞生,为后世画坛树立了不朽的丰碑。

东晋以后,江南得到了较好的开发,文学、史学等都出现了新气象。宋代印书“以杭州为上”,明代藏书之地有四:“燕市(今北京)也,金陵(今南京)也,阊阖(今苏州)也,临安(今杭州)也。”展品中有一件清钞本曹寅撰《楝亭书目》,其貌不扬,但清代江南藏书、读书之风盛行由之可见一斑。曹寅生于京师,长于江南,楝亭为其私家藏书楼,因藏书甚多,撰有《楝亭书目》。曹寅之母孙氏为康熙帝乳母,是以曹寅深受康熙帝信任,连任江宁织造二十年,而他还有一个重要身份,即曹雪芹的祖父。可以想见,曹雪芹幼年时期或许读过楝亭藏书,为之后撰写《红楼梦》积累了重要的文学基础。至清代,江南戏曲、小说、传奇等通俗文学作品蓬勃发展,文艺已然渗透各个阶层。

【规范与自由】

湖州三天门出土的南宋金饰可为嘉礼实例;南京南朝墓葬中竹林七贤与荣启期砖画的发现浸润着魏晋风度。

古人言“仓禀实而知礼节”,今人说“生活要有仪式感”,江南自然也安于礼、乐于仪。

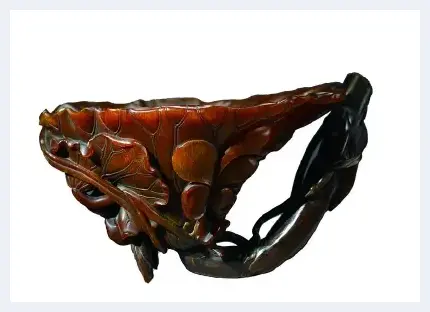

中国传统礼仪至唐代被总结为“五礼”,包括吉、军、凶、宾、嘉五类。其中吉礼是五礼之首,主要指对天神、地祇、人鬼的祭祀典礼,嘉礼则最贴近民生,饮食、婚冠、庆贺等都被包含在内。展品中的良渚文化鸟纹玉璧上有阴刻的神鸟祭坛图,十分珍贵。《周礼》有“苍璧礼天”的记载,玉璧在古代可用于祭祀、敛葬、符瑞等,流行于新石器时代至清代。神鸟祭坛图可能表现了距今约5000年的良渚文化时期,南方上层阶级供奉、祭拜氏族图腾神并希冀与天神沟通的历史图景。展品中还有一套浙江湖州三天门南宋贵族墓出土的金饰。宋代吴自牧《梦粱录》载,南宋人结婚时,富贵人家会准备“金钏、金鋜、金帔坠”作为聘礼,俗称“三金”。湖州三天门出土南宋金饰也包含金霞帔坠、金钏、金戒指三种,可为嘉礼实例。

除去无处不在的礼仪规范,江南也被认为具有打破常规的勇气。三国末期和西晋初期,司马氏利用军政大权拉拢士族,剪除异己,迫使曹奂“禅位”。司马氏建国后,皇室内部又爆发长达十六年之久的“八王之乱”。这样的背景下,士大夫退隐山林,醉心于道家老庄之学,以竹林七贤为代表。七位贤士常相聚于竹林之中饮酒、纵歌,探讨诸如人生、社会、宇宙的哲理,又称“清谈”。虽然七贤主要活动于西晋初期的山阳县(今河南辉县西北一带),但晋室南渡之后,名士风度也影响着江南。江苏南朝墓葬中多有竹林七贤与荣启期砖画的考古发现,其中最精美的当属1960年南京西善桥宫山墓出土者,也是展品中的竹林七贤与荣启期砖画拓片的原物。直至明清,江南文人绘画中仍多见竹林七贤题材,怡然当下、自由清高的魏晋风度为江南人心向往之。

谈及道家,展品中有一件清代“扬州八怪”之一的罗聘所绘张天师像轴,表现神情威严的张天师手持法器正从天而降的作法场面。东汉时期,客居四川的张陵声称受太上老君之命,封为天师之位,创立五斗米道,即为中国道教创立之始。东晋以后,五斗米道称天师道,元代以后主领江南道教。张天师被认为具有除魔降妖、救护众生的无限法力,在江南地区颇有影响力。此外,图轴上有题诗云:“一法不灵用再法,此老袖中千万法。果能遣得黄金来,家家请我画菩萨。”足见江南地区道教、佛教多种民间信仰并存,可知即便是对宗教信仰,江南也一直抱着自由、通达的态度。更可见地域特色的是,中国本土宗教之道教到了江南不再强调“度世”“兴太平”,而是注重修炼长寿,并在禅宗影响下衍生出南宗,盛行金丹、吐纳之术,平添了文人气质。外来宗教之佛教到了江南则淡化了“政治性”,极具“哲学性”。展品中有一件清代顾绣三酸图镜片,图绣三高尝酢故事,讲述金山寺住持佛印邀黄庭坚、苏东坡品尝新酿桃花醋,三人皆皱眉喊酸,时人称“三酸”。三位高人被后世引申为儒、释、道三家的文化代表,映射三种文化在品鉴人生滋味的不同感悟。

【温雅与责任】

一件五代时期的银简,凝结着铁汉柔情,其主人为写下“陌上花开,可缓缓归矣”的吴越国王钱镠。

江南如“桃源”般美好,但江南的美好从来不在“世外”。

展品中有一件五代时期的银简,为首次展出,却不太被观众关注。中国文学史上有一句话被赞为“艳称千古”,它就是:“陌上花开,可缓缓归矣”。写这句话的人就是这件银简的主人——吴越国王钱镠。相传吴越国时期,钱镠的夫人因回家探亲而暂别,走了数日还没回来。钱镠体恤不愿催促,却实在日益想念,于是去了一封短信,信上寥寥几字如上,意思是路上的花都开了,你要么慢慢地回来吧。情意真切质朴,细腻入微。更重要的,唐末至五代的动乱时期,钱镠平息两浙战乱,维护地方安宁,修筑海塘,疏浚湖浦,发展农桑,开发海运,扩大贸易,成为雄踞东南的霸主,于公元907年正式受封为吴越国王。而钱镠定下“子孙善事中国,切勿以中原帝姓多变而改国之大政”的基本国策,令吴越钱氏政权在唐宋之间的近一个世纪里,保境安民,纳贡称藩,善事中原,治下的吴山越水晨钟暮鼓,一片祥和。北宋诗人苏东坡在杭州做官时曾感叹:“吴越地方千里,带甲十万。铸山煮海,象犀珠玉之富,甲于天下……其民至于老死,不识兵革。”范仲淹更称钱镠为“东南重望,吴越福星”。风月温雅、铁汉柔情,亦不足以形容这位吴越国王。

除此以外,江南人还有令人仰止的思想高度。明中叶以后,心性之学悄然而来,倡导回归自我,崇尚个性,以浙江余姚人王守仁等为代表。因王守仁别号阳明,其心学也被称为“阳明心学”,大要有三:“致良知”“亲民”“知行合一”,强调开拓实践,直至今日也极具启发意义。展品中有一件王阳明示诸姪手札册,可视作家训之典范。文中写到:“吾惟幼而失学无行,无师友之助,迨今中年,未有所成。尔辈当鉴吾既往,及时勉力,毋又自贻他日之悔,如吾今日也。”一代心学大师如普通长辈般,谦虚恳切,谆谆教导,令人感动。

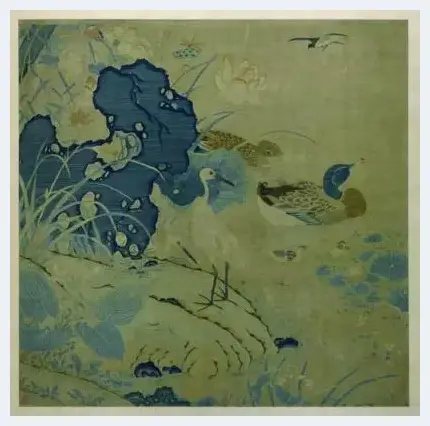

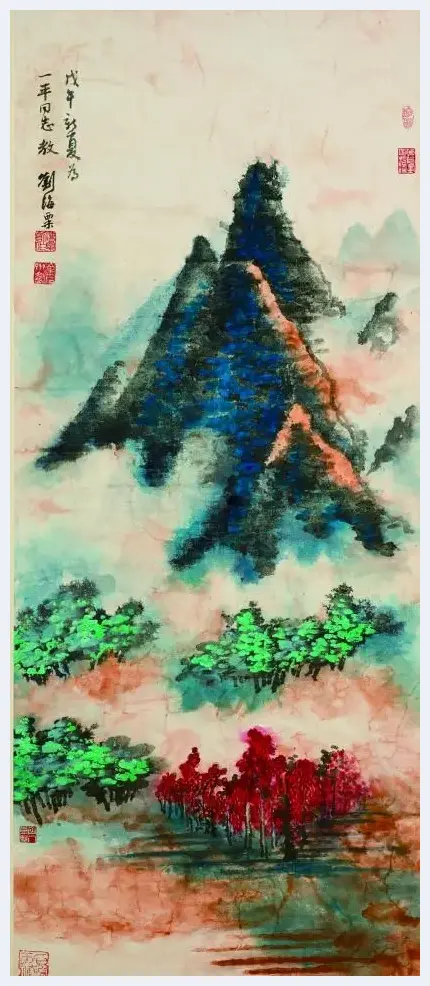

“上海本是江南一部分,近代上海虽是五方杂处,但其人口八成以上来自江南。”展品中有一套清代曹素功牡丹图墨,四件组合成牡丹通景图。墨的两侧有款:“同治甲子年(1864年)”“徽歙曹素功尧千制”。曹素功,徽州人,出生于徽墨巅峰的明万历时期,为“清墨四大家”之一。咸丰十年(1860年),其后人将墨庄迁到上海,沿用曹素功及其六世孙曹尧千的名号。此外,第一件牡丹图墨下方有款:“伯年写”“国宾刻”,下有“任胡”方印,意指此墨之牡丹图为清末制墨模大家胡国宾与海派绘画代表人物之一的任伯年合作的产物。展品中还有一件刘海粟绘青绿山水图轴,创作于1978年,作者时年83岁。刘海粟为江苏常州人,早年曾学习西洋画,后赴日本、欧洲考察艺术,晚年潜心研习中国画之泼墨法,借鉴西方后印象主义的风格。以此图为例,笔墨泼辣,设色艳丽,气魄撼人,极具个人风格。于是,所谓“海派”,由各地移民共同铸就,既有对传统文化的标新,更有对中西文化的糅合。海派文化继承自江南文化,并逐渐在开放、兼容、创新中发展,最终中西合璧、走向多元。

江南人更有超越地域甚至国界意义的坚贞气节。在中国文化史上,有一类人被称为“遗民”,他们在改朝易代之际或愤而反抗,或自杀殉节,或出家退隐,而看似温雅的江南正是遗民画家人数最多、活动最活跃的地区。展品中有一件清代行楷书水中雁字十五首卷,作者方以智为崇祯十三年(1640年)进士,明清易帜之时,以“不臣、不叛、不降、不辱”声著,并于清顺治十年(1653年)出家,法名大智,字无可。安徽桐城方氏家族(方孔昭、方维仪、方以智、方其义)是晚明以家族为特点的遗民群体之一,也有人称“天下第二名门”,仅次于曲阜孔氏。

“从政治上看,遗民是一种姿态;从道德上看,遗民是一种操守;从哲学上看,遗民是一种价值信念;从文化、审美上看,遗民是一种不可逾越的经典,具有光耀千古的审美价值。”遗民情结不止是对一个王朝的忠诚,更是对理想与信念的坚守。

【传统与开放】

作为海派艺术代表的刘海粟绘青绿山水图轴,有对传统文化的标新,更有对中西文化的糅合。

论及传统与开放的并存、古典与现代的合体,不得不提上海。晚明时,上海出现了一个重要人物——徐光启。他用《几何原本》推崇西学,在《农政全书》中倡导农业生态观,主张向西方学习,提出“欲求超胜,必须汇通”。展品中的农政全书札记册就是徐光启为撰编《农政全书》所作的一部分札记。徐光启去世210年后的1843年,上海开埠通商,对整个中国来说意义重大。

“自海禁一开,贸易之盛,无过上海一隅,而以砚田为生者,亦皆于于而来,侨居卖画。”晚清民国期间,一个庞大的画家群体以上海为活动中心鬻画为生,所作绘画兼具“艺术性”与“商业性”,雅俗共赏,被称为“海上画派”。20世纪后,“海派”的称呼扩散到戏剧界,很快又漫至文学、戏曲、电影、音乐、美术教育等领域,乃至社会风尚、生活方式、言谈举止,于是有了海派文化的概念,成为上海的文化主流。

![鸡年纪念币遇冷 鸡币竟有近亿躺银行?[图文] 鸡年纪念币遇冷 鸡币竟有近亿躺银行?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tfbazzzhbxi.webp)

![王小松:有这样一种色彩 它的力量震慑灵魂[图文] 王小松:有这样一种色彩 它的力量震慑灵魂[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1qudbkob5kh.webp)

![回溯文人与文人画崛起的时代 以及社会图景的演变[图文] 回溯文人与文人画崛起的时代 以及社会图景的演变[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x200zlk4tjm.webp)

![艺术品电商行业的发展已经远远落后[图文] 艺术品电商行业的发展已经远远落后[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xay1auvqp0x.webp)

![一路飙红的傅抱石书画市场解析[图文] 一路飙红的傅抱石书画市场解析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/13w5lrbhehf.webp)

![“超级东方”艺术家梅一新春艺术漫谈[图文] “超级东方”艺术家梅一新春艺术漫谈[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bz2xp0ay0x1.webp)

![2023年度书画焦点人物——徐正风景写生作品欣赏[图文] 2023年度书画焦点人物——徐正风景写生作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/siwfwkc5w2m.webp)

![清新俊逸 朴秀多姿—画家张维国作品赏析[图文] 清新俊逸 朴秀多姿—画家张维国作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hvha5elphhp.webp)

![2017年中国钻石市场或将稳步回升[图文] 2017年中国钻石市场或将稳步回升[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/d5fipjkrwx4.webp)

![现代粤籍画家中的拙笨一族[图文] 现代粤籍画家中的拙笨一族[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lrefcqwayzg.webp)

![出售馆藏 博物馆在多条战线上为维系生存而战?[图文] 出售馆藏 博物馆在多条战线上为维系生存而战?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dm0xiuerojd.webp)

![莫以平尺论收藏[图文] 莫以平尺论收藏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pmotn0fm3ht.webp)

![春拍竞投热烈顶级珠宝收藏市场回暖[图文] 春拍竞投热烈顶级珠宝收藏市场回暖[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2bmbd4crgmi.webp)

![荣宝斋上海拍品赏析:林风眠《双鹭》[图文] 荣宝斋上海拍品赏析:林风眠《双鹭》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iywmjiqziov.webp)

![彩墨丹青 董春莲老师泼墨作品赏析[图文] 彩墨丹青 董春莲老师泼墨作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uzqjsv5celz.webp)

![透过自画像窥探著名画家内心世界[图文] 透过自画像窥探著名画家内心世界[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pfanq25naga.webp)

![花鸟情淋漓 丹青意天成[图文] 花鸟情淋漓 丹青意天成[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wychfvvo4qr.webp)

![走向世界的苍松画家禹化兴[图文] 走向世界的苍松画家禹化兴[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1b0jxnkzfzy.webp)

![传艺术之大美——特邀著名书画家张春青[图文] 传艺术之大美——特邀著名书画家张春青[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/urmpgnrsnvp.webp)

![观物取象--翁道胜绘画艺术创作方式研究[图文] 观物取象--翁道胜绘画艺术创作方式研究[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iwxvd1s1cyb.webp)