Andy Warhol, installationviewofThe Last Supper,1986,intheContemporary Wingof theBaltimore Museum of Art.

Photo by MattMcClainforThe WashingtonPost.Imagevia Getty Images.

如果认为2020年对艺术机构来说只是“动荡”的一年,未免过于轻描淡写了些。COVID-19 的大流行和随之而来的封城造成了创纪录的裁员,也导致了收入的灾难性下降。与此同时,针对博物馆明里暗里为富人以及白人霸权提供便利的潜规则行为,一波又一波的批评浪潮也席卷而来。这一年,艺术博物馆在多条战线上为维系生存而战。美术馆馆长协会(Association of Art Museum Directors, AAMD)在4月宣布取消对出售馆藏(deaccessioned works)的限制,这一举措似乎给那些收入正在枯竭的美术馆带来了福音——而对于那些在重新呼吁解决系统性种族主义的大背景下,希望增加藏品多样性的艺术机构来说,这更是雪中送炭的利好政策。然而近期,巴尔的摩艺术博物馆(BMA)却因推迟出售克莱福德·斯蒂尔(Clyfford Still)、安迪·沃霍尔(Andy Warhol)和布莱斯·马登(Brice Marden)的馆藏作品而引发争议。可以说,即使在生存危机时期,这样做法也远未被广泛接受。随着疫情不断持续、资金愈发匮乏、多元化的呼声越来越高,为何出售馆藏仍是一个如烫手山芋般的敏感话题?

首先,让我们先来了解一下基本概念。出售馆藏(deaccessioning)是指博物馆为了出售藏品而将其从馆藏中撤出的一种做法。在过去的几年里,AAMD 的指导原则限制了各博物馆利用出售馆藏的收益来购买新藏品的行为。通常情况下,博物馆会遵守相关规定,出售他们认为多余或不适配其收藏优先级的馆藏,将所得用于购置和维护更符合其重点关注领域的作品。有时,博物馆或是为了维持正常运转,或是为了资助昂贵的基建工程,不得不出售自己的馆藏。这种行为令观察家和 AAMD 感到失望,而相应的制裁也会接踵而至。

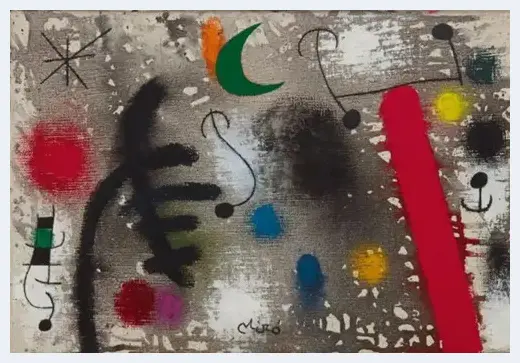

Joan Miró,Couple d’amoureuxdans la nuit, 1966.

Courtesy of Sotheby‘s.

然而,鉴于疫情的财政压力,AAMD 暂停了惩罚性措施。到2022年4月为止,协会允许博物馆按照自己的意愿使用出售馆藏换取的资金。虽然 BMA 的出售馆藏行为可以说是“引火上身”,但对于范围更广的出售馆藏浪潮而言,这只是冰山一角——除了 BMA,布鲁克林博物馆(Brooklyn Museum)、棕榈泉艺术博物馆(Palm Springs Art Museum)等机构都参与其中,并均受到了不同程度的审查。

据艺术咨询公司 Pergamon 艺术集团创始人、《出售馆藏及对其的不满:批判性历史》(Deaccessioning and its Discontents:A Critical History, 2018)一书的作者马丁·甘蒙(Martin Gammon)所言,出售馆藏引发的大部分问题都和博物馆的多重义务有关,他将这些义务笼统地归纳为关照义务(care)、忠诚义务(loyalty)和服从义务(obedience)。关照义务适用于相关的艺术品,旨在为其提供一个合适的“家”,而且最好做到对公众开放。忠诚义务是指尊重作品捐赠者的意愿,捐赠者可以在合同中写明捐赠的具体条款。服从义务则是对博物馆自身的义务,确保机构可以一直具有收藏和维护一系列重大作品的能力。

“这三种义务并不总是一致的,” 甘蒙说,“因此,你必须仔细考量这些互相冲突的需求,裁定其重要性。但与此同时,你也必须将三项义务充分考虑在内,缺一不可。当你只关注一套准则而忽略了其他的因素时,出售馆藏就会出问题。”

Claude Monet,Les Îles à Port-Villez, 1897.

Courtesy of Sotheby‘s.

甘蒙认为,BMA 提出的出售馆藏计划之所以受到了多方面的反击,主要原因是在于博物馆似乎只注重筹集资金并使其自身受益(即履行服从义务),却忽略了其他两项义务的存在。与之相比, 2018年,BMA 上一轮高调的出售馆藏行为虽然受到了严密审查,却依旧能够成功执行,部分得益于将所得资金明确标注为收购藏品的专款。至关重要的是,在此次出售馆藏的计划中,博物馆打算将筹集到的资金用于赞助支持多元化、公平、无障碍和包容理念(DEAI)的非收藏性计划。

“对我来说,他们完全忽略了捐赠者的意图。” 甘蒙说,“他们的前策展人和其他在当初藏品收购过程中起到了重要作用的人,应该在考虑此番出售藏品是否合理的问题上有充分的发言权。其次,博物馆有责任履行其关照义务,确保这些作品也有机会加入其它的艺术机构,而不是只将其卖给出价最高的人。”

BMA 的2020年出售馆藏行为并非受严峻的财政状况所驱动,而是为了资助博物馆的“未来基金”(Endowment for the Future)计划。这是一个在封城期间制定的财务规划,旨在“使博物馆能够扩大其正在进行的多元和公平计划”,相关的举措包含增加工资和 DEAI 项目、提供特别展览的免费入场以及提高收购预算。该计划被认为是促进多元化的引擎,也是策展人格伦·亚当森(Glenn Adamson)当年所提出的 “进步主义出售馆藏”(progressive deaccessioning)概念的延续和扩展。在2018年的出售馆藏行为中,博物馆就曾以此为目标。

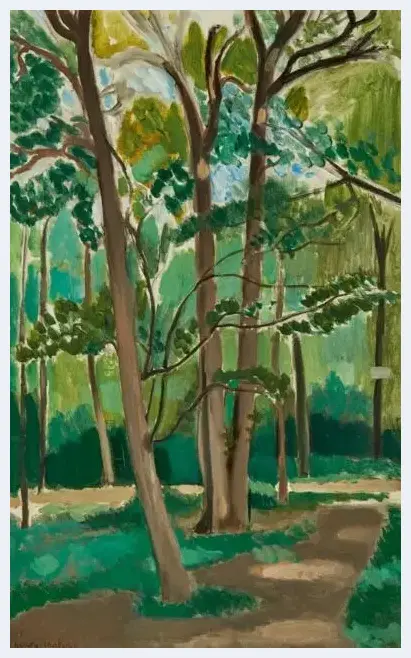

Henri Matisse,Le Carrefourde Malabry, 1918–19.

Courtesy of Sotheby’s.

通过这些最新规划的馆藏拍卖,博物馆似乎希望超越其持有财产所赋予的对等权利,并打算将之前那些销售中所体现出来的改革主义精神,运用到整个博物馆的运营中。在甘蒙看来,BMA 的出售馆藏行为是将博物馆的地位置于藏品之上。某种程度上来说,BMA 的部分员工也可能会认同他的看法。在博物馆领导层决定暂停计划中的苏富比拍卖后,BMA 发布了一份声明。声明中,BMA 似乎接受了此类的批评,但同时也加倍强调了他们心目中最重要的议题。

BMA 在声明中说道:“我们相信,这项努力不是为了牺牲历史,而是为了更准确、更完整地呈现艺术、文化和人的叙事。我们并不认为,博物馆只是为了服务艺术品存在;我们坚信,我们收藏的物件必须反映、激励我们服务的不同个体,并与之建立起紧密的联系。”

在关于博物馆对谁或何方负有最大责任的争论中,存在一个复杂的因素——作出此类决定的法律基础并没有被完全建立起来。“严格来说,这本身并不是一个法律问题。”纽约 Grossman LLP 的艺术律师和合伙人凯特·卢卡斯(Kate Lucas)说,“有时候会存在合同方面的争议。如果捐赠者根据合同捐赠了一件作品,而合同中详细规定了博物馆在处置赠品方面可以和不可以做的事情,那么就可能会有冲突。但很多时候,发生在博物馆空间内,博物馆与其捐赠者社群及其服务的社区之间在道德、运营和经济议题上的对话,才是更为常见的问题。”

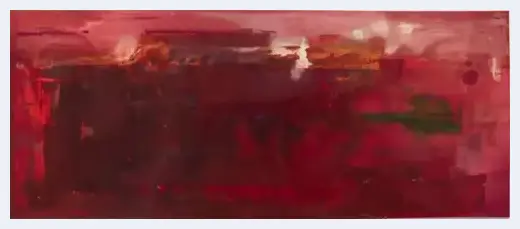

Helen Frankenthaler,Carousel, 1979.

Courtesy of Sotheby‘s.

随着 AAMD 等监管机构在疫情期间的让步,关于作品销售的决定和辩论已基本上由博物馆及其社群全权掌控。除此之外,正如一些数据表明的那样,即使在疫情蔓延之前,博物馆的领导层也已经倾向于这种做法。

Ithaka S+R 在最近发布了全新出炉的“2020美术馆馆长调查”(Art Museum Director Survey 2020)。在 COVID-19 全球蔓延之前的几个月里,该机构对略少于150名的美术馆馆长进行了调查。受访的馆长们表示,平均有11%的博物馆藏品不再与他们的策展重点保持一致。此外,约有36%的受访馆长表示,他们赞成放宽出售馆藏的限制——如果调查是在几个月后进行,这个比例可能会更高。

归根结底,关于出售馆藏的争论似乎源于博物馆在公共和私人空间之间模糊、“间质性”的身份定位。“这场对话的潜台词是,博物馆欠公众什么?” 卢卡斯说,“当我们谈及博物馆对公众的责任的时候,到底想说的是什么?这种义务以何种形式存在?”

正如新美术馆(New Museum)前资深编辑兼出版部联络主任达娜·科佩尔(Dana Kopel)所写的那样,博物馆是一间存储艺术品和教育资源的库房,但它也是一个工作的场所——仅在美国,博物馆就提供了超过72.6万个工作岗位,每年为美国经济贡献500亿美元。根据美国博物馆联盟(American Alliance of Museums)的一项最新调查,全美约有30%的博物馆工作人员失业。由于全美超过一半的博物馆的运营资金储备不到6个月,这个数字可能还会进一步增加。因疫情影响,社会民生凋敝,而博物馆一向被控诉的结构性不平等也继续加深,这一切使得围绕出售馆藏展开的争论又回到了“义务”这个根本问题上:博物馆究竟应该关心谁,或者说应该关心什么?又应该如何去做?

![当代著名钢笔画家唐亮作品欣赏[图文] 当代著名钢笔画家唐亮作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/udyrpmugkrj.webp)

![从明代祝允明《一江赋》卷谈别号书[图文] 从明代祝允明《一江赋》卷谈别号书[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bu2arrutuid.webp)

![天价藏品后的研究型藏家[图文] 天价藏品后的研究型藏家[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5wqjrteipt1.webp)

![18至19世纪海上丝绸之路上的中国制造[图文] 18至19世纪海上丝绸之路上的中国制造[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lf4urnxdrq2.webp)

![荣宝斋画谱出版发行张凌超胡杨系列作品[图文] 荣宝斋画谱出版发行张凌超胡杨系列作品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ldt3hu5pmyd.webp)

![叶向礼国画作品欣赏[图文] 叶向礼国画作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/is3ppowthex.webp)

![20世纪中国书画市场的内外区隔[图文] 20世纪中国书画市场的内外区隔[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2ol2xjblvfp.webp)

![南黄北齐:黄宾虹山水画赏析[图文] 南黄北齐:黄宾虹山水画赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zupnp3c044h.webp)

![专家解读张大千:从地狱里带出新中国画[图文] 专家解读张大千:从地狱里带出新中国画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4rb0ch5hdv5.webp)

![曹天:德功铁荷唱大风[图文] 曹天:德功铁荷唱大风[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tt334dcfxza.webp)

![帝王给您的“猪”福[图文] 帝王给您的“猪”福[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wdw4pfgim1x.webp)

![主题性美术创作中的当代性问题[图文] 主题性美术创作中的当代性问题[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aksxshtumnj.webp)

![艺术品拍卖 打个假为啥这么难[图文] 艺术品拍卖 打个假为啥这么难[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qqvky5z5bcm.webp)

![年终盘点:2017年艺术品市场大事件背后的十大现象[图文] 年终盘点:2017年艺术品市场大事件背后的十大现象[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/t3qntirzwkj.webp)

![“党旗飘飘喜迎建国70周年”王首浩艺术欣赏[图文] “党旗飘飘喜迎建国70周年”王首浩艺术欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mf00btkfdpl.webp)

![齐鹏:生活与色彩的真相[图文] 齐鹏:生活与色彩的真相[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pk15syjszdp.webp)

![率意放纵的米芾《蜀素帖》[图文] 率意放纵的米芾《蜀素帖》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aiyqejlm0ad.webp)

![荣宝斋(上海)拍品赏析:徐悲鸿《双骏图》[图文] 荣宝斋(上海)拍品赏析:徐悲鸿《双骏图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hvuzx5jpyxq.webp)

![吴冠南花鸟画:绚烂奔纵的写意[图文] 吴冠南花鸟画:绚烂奔纵的写意[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/godv5xr5jx5.webp)

![聚焦两会|推动李兆顺波画进校园,提升想象创造力,激发大脑潜能[图文] 聚焦两会|推动李兆顺波画进校园,提升想象创造力,激发大脑潜能[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1bxv4mz1cft.webp)

![刘玉来:提高素养更上一层楼[图文] 刘玉来:提高素养更上一层楼[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ynutks51auq.webp)