得益于目前正在湖州美术馆展出的“象外之象——新朦胧主义专题展”的举办,让我们的视线再一次聚焦到这个既熟悉又陌生的概念——新朦胧主义。此次专题展览中的17位中国艺术家的52件作品,既展现了“新朦胧主义”的理想之作,亦展现了与“新朦胧主义”同行者的不同语言和视觉维度的佳构。贯穿于这些作品之中的,皆是对中国传统美学精神的创作性转换,无论是空静、虚淡,还是雄强、崇高,皆极富有空间的张力:这些作品更像是连续性的点,构成“新朦胧主义”概念空间的核心与边缘。

从2013年起首次提出“新朦胧主义”这个概念后,有关方面和策展人举办了系列展览和研讨,这个充满东方美学精神的认知在美术界便一直若隐若现,是时候让大众了解一下“新朦胧主义”这个话题,以及由此带来的风格追求和学术探讨中的一些新的风貌了。

关于新朦胧主义

“新朦胧主义”的艺术思想发起于2013年,在中国、日本和韩国等多位艺术家和理论家的共同建构下,其概念的内涵和外延愈发深化,也愈发成为不同于西方当代艺术思想逻辑的新创见。“新朦胧主义”构建的是以中国、日本和韩国所共享的东方美学精神作为新艺术创作的基点——天地万物(山水树石草木)皆是由一气派生——是以超越性的感悟追求人(艺术家)的性灵的自由。不同于西方当代艺术描述和表现现实生活中人的欲望和困境,“新朦胧主义”是非历史主义的思想方式,其展望的是在全球化深刻影响的今天,一度被现代性压抑的本土文化和思想被重新激发和再生的论题。在这里,“新朦胧主义”是对现代性的修正,是对迷失在物质主义和消费文化中的人——充满焦虑和分裂——的唤醒,是浑沌中的光亮,是依稀的声音(纯真之心的召唤)。

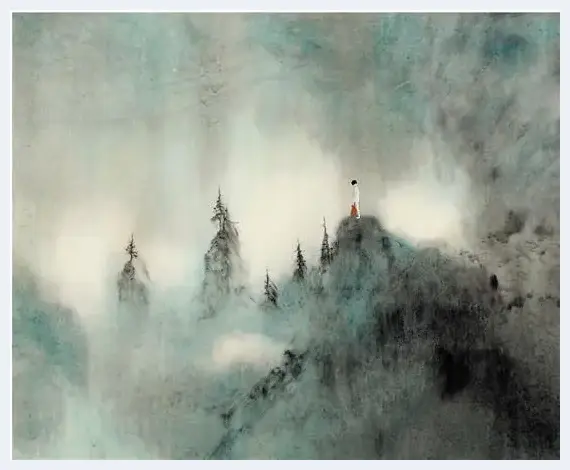

林于思 不如不去图 120×145cm 纸本水墨设色 2013年

什么是“新朦胧主义”?发起者之一、日本艺术评论家峰村敏明从理论上进行了梳理,他认为“印象主义”之后西方艺术理论否定了绘画的再现性,从而造成了绘画对象的缺失,最终导致抽象性艺术的确立,并最终出现了僵硬的形式主义的泛滥。如果想解除这场危机,就要重新思考恢复绘画对象的问题。但经历了“现代主义”运动之后,恢复后的绘画已经不能再像古典主义者那样描绘景物,而是要更具有“主体意识”:艺术家将自己的生命力注入到创作之中,形成主体(艺术家)和客体(被描绘的物象)相融不分的状态,但艺术家只有依赖于直觉,进入绘画语言的深处,才能使绘画艺术最终产生新的回响。不同的是,中国、日本和韩国的很多艺术家发现,传统的绘画思想中,尤其是山水画,恰隐含着主观性和客观性的巧妙融合,他们可以在传统的绘画主题和母题中,运用新的绘画语言形式进行新的解析,生成新的创作。在这里需要提醒的是,峰村敏明指出“新朦胧主义”中的“朦胧”是一种高境界的“情调”,与中国传统画学理论中的“气韵”相近相通;“朦胧”不是画面图像层面的朦胧,而是多重性感知的重叠。之所以是中国、日本和韩国的艺术家和理论家提出“新朦胧主义”,就在于“朦胧”事实上是中国、日本和韩国传统美学思想的重要特征。相较于峰村敏明的直觉性经验,中国艺术批评家皮道坚更看到“新朦胧主义”的提出,与“亚洲的时代”命题的相关性,指出这是东方文化在西方文化和全球化压力下的积极反映,是超越了文化本质主义的新的文化概念。同为发起者之一、常年工作于日本镰仓的中国艺术家王舒野,认为发起“新朦胧主义”的初衷,就是希望促进——与西方现代艺术根本上相异而又互补的——东方的或者是中国的当代艺术的发展。

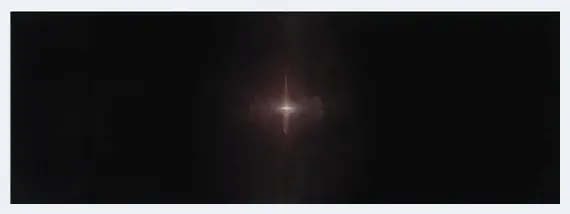

吴强 旭日出幽谷 20×88cm 绢本水墨设色 2015年

显然,“新朦胧主义”概念的提出,发生在中国跃升为世界第二大经济体的历史语境之下,中国、日本和韩国在经济领域的紧密联系,给予了彼此之间在文化领域更深入和广泛交流的新机遇。“新朦胧主义”就是在中国传统画学思想的质地中,在融合了中国、日本和韩国接纳西方现代艺术和当代艺术理论和实践经验的基础上,生长出来的新果实。经过近七年的理论酝酿和发酵,多位研究者认为“新朦胧主义”的提出有着艺术史的依据,那就是源于中国和日本的东方的文化和艺术,就曾深深影响了西方“印象主义”艺术的发展。在某种意义上而言,“印象主义”与“新朦胧主义”之间,在创作意识上有着相通之处。

不过,“印象主义”接续的是西方风景画的图像谱系,而“新朦胧主义”接应的是中国山水画的思想谱系。在这里,“新朦胧主义”激活的是“印象主义”绘画中的光感和空气感:物体的形态浮动起来,固有的轮廓和色彩相互渗透,这种“观看”离开了视觉的表象,使“绘画”(笔触)脱离了图像而显现为独立的语言形态。应该说,在绘画上,“新朦胧主义”接受西方“印象主义”的启发,还有后来马克·罗斯科、格哈德·里希特等绘画艺术家的影响。但“新朦胧主义”并不是复制中国传统山水画的图式和笔墨系统,而是在重新审视西方现代艺术和当代艺术的思想和观念后获得的新经验,实现绘画语言形态的新变。不仅如此,在理论阐释上,“新朦胧主义”致力于从东亚传统的语言(文字)和修辞方式展开新的、不同于西方当代艺术理论的新的叙述。以至于,在接受西方当代艺术理论和实践影响的中国当代艺术家看来,“新朦胧主义”在语言和观念上皆有悖于全球化的潮流;而在谨守中国传统绘画笔墨和图式的创作者看来,“新朦胧主义”在语言和观念上又迥然有异。

延伸阅读:

作为文化概念的“新朦胧主义”

以“新朦胧主义”为题的展览从2013年开始,这已经是第二次了。为了追寻在被称作“亚洲时代”的21世纪,东亚究竟有什么样的表现与思想是共通的,东京画廊田畑幸人先生主张回到历史的原点,通过回溯历史来寻找其中的答案。这便是2013年东京画廊+BTAP举办“新朦胧主义”第一回展览的缘起。承蒙田畑幸人先生邀请我与他共同策划本次“新朦胧主义”展览。通常作为策展人,我一般不会接受设定好题目的“命题作文”。但是“新朦胧主义”这个题目却深深地吸引了我。这次“例外”的合作吸引我的是“朦胧主义”和“新朦胧主义”这两个母题的历史和现实的上、下文关系。基本上说,“朦胧主义”在日本的出现意味着一个现代绘画滥觞期的开始,也意味着全球化时代的最早发端。或许我们可以说,“朦胧主义”是面对全球化挑战最早的民族主义立场绘画实验。相比当时的中国,这个实验更多是语言层面的,而且没有反对“殖民主义”的悲情色彩;相反它更类似于今天中国乃至东亚的基本状况,即全球化对于本土艺术的影响已经是一个基本的不可逆转的现实,而所谓民族文化的自觉乃是在了解而不是对抗全球化的前提之下展开。从这个意义上看,从“朦胧主义”到“新朦胧主义”作为一个展览的议题,实际上是在本土和全球的文化张力关系之中,思考传统绘画语言及其相关媒介的转换问题。“朦胧主义”和“新朦胧主义”本质上皆是东方绘画面对西方文化的一种反映,也是面对全球化压力的一种自然的条件反射,这一张力关系百年以来未曾改变。更何况今日之艺术,媒介革命已经开始数十年,绘画的纯粹性不再存在;与此同时,艺术开始强调文化政治立场和社会介入,所有的这些都加剧了这对张力关系的复杂性。特别在新保守主义抬头的东亚各国,考察这种张力关系中艺术变革的可能性和东方绘画的世界性价值似乎有着特别的意义。

“朦胧”并非模糊不清

很多欣赏者,特别是中国的欣赏者多以为“朦胧”就是不清晰和模糊的意思。就像19世纪的法国,有人把马奈和莫奈的绘画称作“印象派”一样,仿佛人们总是习惯于用“不清晰”、“不明确”来指涉那些文化中新出现,却难以被定义的东西。此种现象古已有之,如中国北宋时期画家米芾、米友仁父子创“米氏云山”画法,便被时人嘲讽为“解画无根树,能描懵懂云”,而画家米友仁则反唇相讥称自己的画“非具顶门上慧眼不足以识”。展览主题中的“新朦胧主义”其实对应的是19世纪末20世纪初日本美术史上的一段特殊的历史——日本明治时代(1868——1912)由冈仓天心倡导、以菱田春草和横山大观为代表的“朦胧体”绘画。关于日本美术史上的“朦胧主义”魏祥奇先生的文章中已经有了非常详细的论述,本毋庸再赘,然为求行文晓畅,以下仍就某些议题做几点简单归纳。

王舒野 楼群的时空裸体·即105 202.7×142.7cm 墨、麻纸 2017年

“朦胧主义”值得重视的三点

“朦胧主义”实际上是近代日本明治维新以来,其本土艺术家试图在本土绘画中寻找新的资源以与当时流行的西方绘画融合,从而让本土艺术获得新的生命力的艺术革新运动。作为艺术史现象,我以为其中有三点值得今天的我们重视:一,和中国新文化运动前后的中国画问题论争略为不同的是,相比当时中国的国粹主义氛围,日本的整体氛围是崇尚西方文化的,由政府主导甚至出现了主张全盘西化的“洋画运动”。“朦胧主义”在此上、下文语境中,虽然是在向西方学习和融合,但其实是仍带有文化保守主义和民族主义的色彩;二,“朦胧主义”采取的方法是学习西方绘画的写实表现力,在此格局下,以横山大观、菱田春草为首的艺术家开始取消线条的结构性表现力,加入日本绘画中的特殊的色彩表现力。更耐人寻味的是把受中国绘画特别是受南宋画派“刘、李、马、夏”尤其是梁楷、牧溪等人影响的水晕墨章加入进来,以追求朦胧透明的效果;三,与此相关的则是,尽管“朦胧主义”在日本的出现还有更广阔的背景:日本现代美术的推动者除了冈仓天心以外,来自美国的芬诺洛萨其实是现代主义者;当时已经在欧洲流行的特纳风景画和受其影响的印象派,对后来考察欧洲绘画的横山大观、菱田春草、下村观山等人有着非常深远的影响。我们甚至可以把“朦胧派”当成是受西方绘画启发的日本画系统内的“印象派”运动(更何况“朦胧”和“印象”两个词是如此地接近),二者都是取消绘画固有的结构空间,然而为了达到这一目的“朦胧派”采取的却是水墨的方式。

“新朦胧主义”的契机与思考

“朦胧主义”相距印象派的出现将近50年,虽然规模完全不可同日而语,但是就两个运动都面对各自的文化议题而言却多少有些类似。对“朦胧主义”而言,是笼统的西方绘画入侵的问题;而对于印象派而言,则是如何对待西方古典绘画遗产的问题。西方古典绘画所遵循的透视原则和理性精神实际上是和笛卡尔哲学相对应的,都是古典精神的体现;而从19世纪以来,整个现代绘画的革命则是和启蒙主义崇尚的科学精神一致,是一个取消古典文化的统一性,弘扬个体价值的过程。所以从印象派开始,到后印象派,再到至上主义,抽象表现主义和极少主义,主题、形象、结构这些东西都被逐一驱逐出绘画的领域,而材料、媒介、空间则成为了新的绘画解体方案。这100多年来的绘画发展确实是一个形象从模糊到消失的过程。朦胧主义和印象派绘画的相遇还有另一个因缘。那就是18世纪末期,英国水彩画中纸张的变革。这时的纸张开始具有遇水后发散的效果,也就是开始从类似水粉的效果发展成接近于水墨的效果。于是有了特纳和印象派对于日本绘画的兴趣,而这个兴趣又经过朦胧主义带回到日本绘画中来。

因此,我个人觉得,谈论“新朦胧主义”或许能带来一个契机。除了上面谈到的在一个全球化与区域文化的张力关系中考量东亚艺术的若干可能性以外;是否我们也可以尝试通过这一因缘,在现代绘画语言逻辑的语境中重新考察21世纪水墨及其相关媒介的实验。因为80年代以来,中国国内论述水墨文化,总是放在中西文化对抗的上、下文关系中来谈论。这种谈论方式固然有效,但是往往也会造成文化本质主义的误区。凭借朦胧主义和印象派绘画实验的这段因缘,我们是否可以通过演绎一种“新朦胧主义”的文化概念(而不是风格概念),在一个全球化的框架之下检视当下创作的若干文化面向?由此,“新朦胧主义”或许可以成为美学家、艺术家、艺术史家、批评家和策展人之间一个可延续合作的项目,而不是一个简单的艺术品商标。

以此之故,我想借此次策展之机遇,接着峰村敏明和魏祥奇两位先生的论述,进一步阐释对于“新朦胧主义”的一些思考。峰村先生认为“朦胧主义”表现绘画对象的朦胧感,“只能说它们实现了‘作为图像的朦胧’,却远未达到‘作为绘画的朦胧’”;言下之意乃是“新朦胧主义”是用朦胧的绘画语言或“绘画语言的情调”来进行表达,通过笔触来显现绘画的生命意象,而笔触在其看来乃是一种“主体间性”的存在。魏祥奇先生引用日本文化中“间”的概念,认为相较于中国文化中“空”的含义,日本文化更注重“间”的关系,“新朦胧主义”就是要重新认识“空”、“间”的存在,唤起对心性和自然真义的敬畏。在我看来,“空间”由“空”和“间”两个因素构成,“空”标示着维度,而“间”则是一种心理感受。两位的思考,如果能再推进一步的话,那么“新朦胧主义”并非是风格或者视觉样式的标签,它所指涉的是不同主体之间的关系。假设把艺术家和世界作为两极的话,那么艺术作品就是在两极之“间”的一个停留。它是对两极的同时反映,但是却又游离于两极之外,更重要的是它标识的是自我和现实之间的心理距离。的确,我们可以把“新朦胧主义”定义为一个主体“间”性层面上的文化概念。

策展思路与文化母题

沿着这样的策展思路,水墨性表达自然而然成为本次展览中一个若隐若现的文化母题;水墨在当代艺术创作中不同程度的体现和转换,也是本次展览的维度。除却严格意义上的“水墨画”创作之外,“水墨”在不同艺术家那里有着不同意味。蔡广斌将水墨和影像并置,甚至用水墨来完成影像。相比水墨画家,蔡广斌作品中的水墨就是一种和影像无差别的媒介,因此他创造了一种新颖的当代绘画形式和独特的当代绘画风格,而这种绘画形式与绘画风格又与中国传统绘画的艺术史文脉又有着深刻而内在的联系。蔡广斌的艺术实践表明利用水墨这样的传统艺术媒材表达当下的价值观念和精神追求,或将水墨性、水墨精神与水墨方式植入层出不穷的新艺术媒介或艺术语言方式,都有可能成为东方文化精神的当下特殊载体。又比如在林东鹏的作品中,水墨是一个文化符号,而他采取的方式往往有些波普艺术的意味。他曾经使用传统山水画作为符号,但是却转换了山水表达的材料;他以碳笔描绘、擦拭的方式画在大型的木板上的山水作品,让视觉图像与艺术行为结合,又穿插了工业社会和商业社会的现成品,从而在传统意境和现代生活,图像和材料之间形成错位的虚实关系。他的本次参展作品《磨灭》则以擦拭放大的港币图像来表达身份模糊及角色改变的香港,显然具有更浓的“波普”意味。

田卫 既而9 49cm×136cm 宣纸水墨,矿物质色,水彩 2015年

再往远处延伸,就是水墨被完全转换为其他的材料,本次展览的参展作品中,刘美育的“盐”系列,是笔触作为主体间性存在的最好说明,让我们对艺术语言的感受和与世界接触的方式变得真切而生动,让我们已经退化与迟钝的感觉重新恢复敏感,获得对这个世界的一种前所未有的感知和观察。文凤仪的早期作品,将传统服饰和图案转移成空间语言。虽然保留了线条,但是作品的重点却在暗示线条以外的负空间,这种计虚空为实有的方式,颇有水墨表达的意蕴。文凤仪最新的作品又将纹样转化为类似抽象绘画的符号,进而加入书写性因素,并在不同的材质之间转换,其实延续的也是传统水墨中虚实相济的修辞方式。而这些似乎都可以归结为“新朦胧主义”对于“主体间性”表达。

本次展览另一个面向就是当代艺术中的家园故国意识。展览中出现的以家园、园林、彼岸为主题的作品,无论是沈勤作品中那写意的梦境的表现,张诠那种风雨飘渺的城市风景,或者丁蓓莉画中那朦胧的彼岸,还有林于思的作品中出现的孤独单薄的人物,都传递着我们这个喧嚣、繁华、纷杂时代的文化信息;也无论是朱建忠作品中梦境般的树木与闲庭,还是邵文欢对于现代园林的作旧……艺术家无不是力图远离喧嚣、纷杂与繁华,选择宁静、冥想与沉思,这也就意味着选择了一种“水墨形而上”的精神生活方式,这是观念的蜕变、精神的升华也是艺术家心灵的安顿。从现实层面看,这些艺术家都试图在画面中回归到一个现实中无法回归的精神家园。这些飘渺、模糊、虚幻的“家”和“园”也是文化身份的象征。就画面而言,它们的确是朦胧的。但重要的是这朦胧并非单纯的形式语言或者某种视觉经验,而是标识着艺术家和现代生活之间,东方艺术家和全球化现实之间的心理距离,也是对“主体间性”的一种确认。

复古和折衷主义也是本次展览的一个面向。中国绘画从元人的追求古意开始,一直到四王乃至今天的新文人画等等,始终有一复古和折衷主义的线索存在其中。在本次展览中,我们纳入了一些复古和折衷的艺术家,如吴强与宋元绘画,泰祥洲和元四家。之所以如此安排,在于凸显复古和折衷主义背后的文化意味。在中国文化中,复古和折衷主义往往并非保守主义,而是精英主义。这些作品的特别格调和精到的笔墨,仿佛构成了一个个饱含各种语义的、私密的“符号花园”,供与有素养的精英们交流。相比西方现代主义的精英主义试图放之四海的扩张性,东方的精英主义者却是内敛和独善其身的。或者我们可以说,这些富有文化积淀的笔墨和朦胧的意境其实也是艺术家们刻意编织起来的一道抵御现实生活雾霾的屏障。

本次展览的三个面向:水墨性表达的多样性,水墨形而上的家园意识,和当代东方文化中的精英意识,都是由东方民族视点出发,在全球化语境中从现实关系、媒介语言和文化观念上强化自身的差异性,与朦胧的画面感相比在观念上则是力求确切的表达。这些作品已经超越了文化本质主义和民族主义的叙述。如果说百年以前的“朦胧主义”是一个民族主义文化运动的话,那么从这些有心灵追求的艺术家作品中,我们可以看到,民族主义和民族情结已经退场,而本土文化的视点却被强化,因而他们所提供的艺术表达也在全球化时代变得可以被分析、谈论和传播。而这或许是我眼中“新朦胧主义”在当下文化场域中非常显著的一个特色。

![劳笃文先生和他的书法艺术[图文] 劳笃文先生和他的书法艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ve5z152tnfk.webp)

![伟大的绘画:蒙娜丽莎的微笑[图文] 伟大的绘画:蒙娜丽莎的微笑[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/o5u0vqrudlm.webp)

![相辅相承的艺术与游戏[图文] 相辅相承的艺术与游戏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/y4yobska5cy.webp)

![王铎的情绪:文人搞不好政治 只能发大牢骚[图文] 王铎的情绪:文人搞不好政治 只能发大牢骚[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fqwqfxyl5cc.webp)

![洞达古意绘翰墨——高磊的诗书画印赏析[图文] 洞达古意绘翰墨——高磊的诗书画印赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yku1qfmzwgc.webp)

![张辉国画作品赏析[图文] 张辉国画作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tokyhhotw2s.webp)

![手札的历史重量[图文] 手札的历史重量[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fnssfwhcasp.webp)

![冯远:郜科的世界[图文] 冯远:郜科的世界[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wzs4drayg2h.webp)

![文徵明:“文风”所及400年[图文] 文徵明:“文风”所及400年[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/c10temhxqqy.webp)

![刘玉来:齐白石心理七探—白石临摹的意义[图文] 刘玉来:齐白石心理七探—白石临摹的意义[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/l2maqai02z1.webp)

![从东坡竹石 米颠云山中窥探画家的世界[图文] 从东坡竹石 米颠云山中窥探画家的世界[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/awq3kxhoy5n.webp)

![2020年特别推荐艺术先锋人物:黎晶[图文] 2020年特别推荐艺术先锋人物:黎晶[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0zl2lvenm1x.webp)

![自然人文的原质之美——吴宇华绘画品读[图文] 自然人文的原质之美——吴宇华绘画品读[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/b5blnfwjtxk.webp)

![疼痛:画家刘小东笔下的中国[图文] 疼痛:画家刘小东笔下的中国[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/l3tbkkszucx.webp)

![李人毅《中国画家研究·山水卷》之——牟成:创法营境绘雪乡[图文] 李人毅《中国画家研究·山水卷》之——牟成:创法营境绘雪乡[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/p11tqseagxs.webp)

![「晶羚专访」张润萍和她温暖的猫[图文] 「晶羚专访」张润萍和她温暖的猫[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/m0h15gzu2pj.webp)

![2019年艺术市场方向:投机主义与大型画廊的主导[图文] 2019年艺术市场方向:投机主义与大型画廊的主导[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5yt302hx30s.webp)

![展览结束后 艺术品都去了哪里[图文] 展览结束后 艺术品都去了哪里[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wzrmepgyii4.webp)

![荣宝斋(上海)拍品赏析:徐悲鸿《双骏图》[图文] 荣宝斋(上海)拍品赏析:徐悲鸿《双骏图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hvuzx5jpyxq.webp)

![冯 远 “国博百年·中国雕塑百年作品展”述评[图文] 冯 远 “国博百年·中国雕塑百年作品展”述评[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/r0snlujumjv.webp)

![茶马古道的天路画卷·赵文元研究七[图文] 茶马古道的天路画卷·赵文元研究七[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wtgz5eclvv1.webp)

![我武惟扬 神骏赞歌·赵文元研究二[图文] 我武惟扬 神骏赞歌·赵文元研究二[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5xfa1kb5amb.webp)

![刘玉来:提高素养更上一层楼[图文] 刘玉来:提高素养更上一层楼[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ynutks51auq.webp)