My Boyfriend Came Back From the War, 2016

computer with projection by Olia Lialina (b.1971)

根据传说,最早的棋盘游戏出现在古中东地区,由某国的国王发明。不过,这可不是让贵族的公子哥儿们用来消遣的——当时,土地歉收,连年饥荒,为了转移人民对饥饿感的注意力,棋盘游戏才应运而生。当时的棋盘由粗糙的木板制成,人们用两种不同颜色的种子来进行对决。实践证明,这种方法十分奏效,人们沉迷于此,都忘记吃饭这回事了。后来,即便没有了饥饿的困扰,棋盘游戏也依旧流行,这便是西洋双陆棋的原形。

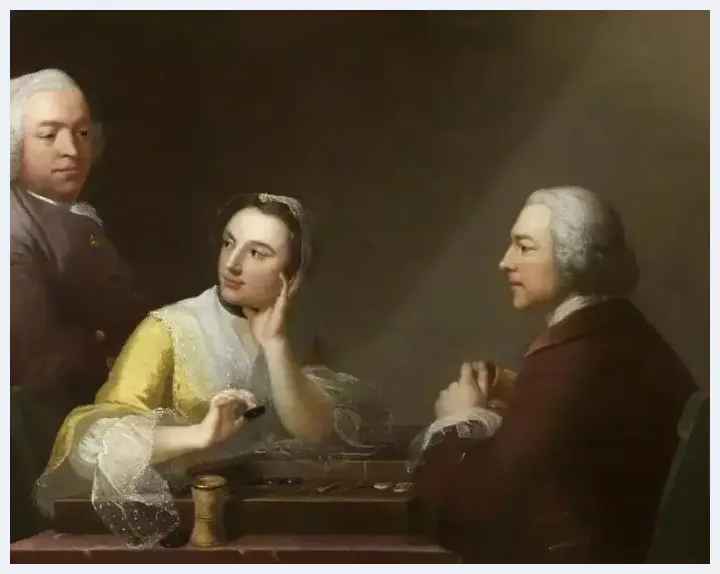

The Backgammon Trio, 1754 (?)

Robert Edge Pine (c.1720/1730–1788) (attributed to)

在16—17世纪,绘画中出现了很多描绘下棋场景的作品。其中,有一些着重表现了对战双方的优雅和智慧,如埃奇·派恩(Edge Pine)晚年的作品《西洋双陆棋三人组》(The Backgammon Trio)——但在更多的作品中,下棋被表现为农民赌博的工具。此类作品的场面大多粗俗,比如奥斯塔德(Ostade)的《有西洋双陆棋的酒馆》(Tavern with Tric-Trac of Backgammon)。这种桌游活动,往往伴随着酗酒、斗殴甚至淫乱。

Tavern with Tric-Trac or Backgammon Players, 1669–1674

Adriaen van Ostade (1610–1685)

Hereford Chess Club, 1815

Thomas Leeming (1788–1822)

18世纪后期到19世纪,绘画中的双陆棋逐渐被国际象棋所取代。国际象棋在出现伊始就开始频繁地见诸于画作之中。无论是利明(Leeming)的作品《赫里福德国际象棋俱乐部》(Hereford Chess Club)中享受比赛的棋手,还是丹尼尔(Daniel)的作品《国际象棋手》(Chess Players)中眉头紧锁的棋手,都是这种娱乐新风尚的参与者。新的游戏不再出现于低俗的场景中,不过,也有个例——比如在一个无名苏格兰画家的作品中,仍旧出现了半露酥胸的女性。

Chess Players, c.1840–c.1850

William Daniels (1813–1880)

Chess Players, c.1820

British (Scottish) School

下棋是一种社交手段,这一点,杜尚最清楚不过了。作为一名著名的国际象棋爱好者,他画过象棋(《象棋手》The Chess Game )、玩过象棋也写过象棋。他认为:“象棋具有可塑性。你构建它。玩象棋的人构建美丽的问题,而这种问题是头和手共同创造的。”

The Chess Game, 1910

Marcel Duchamp, American (born France), 1887 - 1968

20世纪的艺术家们也对游戏的可塑性进行了探索,最著名的要算是激浪派艺术家了。从1960年代开始,他们的“激浪派清单”(Fluxkits)便不断增加,其中包括大量的实物、组件和符号,甚至记分卡和一些未完成的游戏规则草案。这些游戏规则往往是不完满的,这使得游戏参与者能够即兴发挥。

其他艺术家则探索了游戏的物质性。例如,贾科梅蒂(Giacometti)的《环道》(Circuit)是一个方形木板,木板中间是一个水滴状的凹槽,旁边的小球可以沿着这个轨道转动。《环道》彰显了玩游戏时双手体验到的触觉乐趣。

Circuit,1931

Alberto Giacometti(1901 - 1966)

时间推移至20世纪末,客厅游戏和棋盘游戏已经在很大程度上被电子游戏所取代。电脑和互联网为艺术家们提供了虚拟空间,这也意味着对游戏的探索又多了一个维度。欧丽亚·利亚利娜(Olia Lialina)是虚拟游戏艺术的先驱。她的互动式作品《我的男友从战争中回来》(My Boyfriend Came Back From the War,1996)既是一个科幻性质的网站,也是一个基于文本的电子游戏。

一些艺术家则直接挪用现有的电子游戏元素,并冠以艺术之名重新发表。科瑞·阿康热尔(Corey Arcangel)的《超级玛丽云》(Super Mario Clouds, 2002)便是其中一例。《超级玛丽》曾经是风靡全球的游戏,而阿康热尔所做的,就是清除画面中的其它东西,只剩下空中的云彩,并将画面投射到画廊的墙上。阿康热尔还在自己的网站上提供了教程,从而使访客能够制作出属于自己的《超级玛丽云》。

很多知名的艺术家也投入到游戏的探索中来。2016年,哈伦·法罗基(Harun Farocki)在白教堂画廊(Whitechapel Gallery)展出了其《平行》(Parallel)系列作品。四部影片探索了游戏对一个由计算主导的世界的构建与呈现。由像素化的瀑布、灌木和天空组成的蒙太奇画面与《超级玛丽云》如出一辙,与此同时,画面又与稚拙绘画的形式联系起来。

Harun Farocki, Parallel I, 2012

Photo: Contemporary Art Daily

到了21世纪,互联网宽带不断加宽,人们运用网络更加便利,新的软件被源源不断地开发出来。新一代人在游戏和艺术的双重环境中成长,二者成为他们文化语汇的一部分。有更多的年轻艺术家开始用游戏和视频来表达前卫观念。比如,游戏艺术家罗伯特·杨(Robert Yang)以itch.io等平台为根据地,来销售他的电子游戏产品。杨的“艺术游戏”,或者说“游戏艺术”(两种说法的差异很难界定),常常面对的是非常个人化、甚至带有幽默感的主题。

Still from ‘The Artist is Present’, 2011

by Pippin Barr

巴尔的《艺术家在现场》(2011)是对玛利亚·阿布拉莫维奇在纽约现代艺术博物馆上的同名行为艺术表演的游戏化演绎。通过这件作品,艺术家提出以下问题:作为工具的电子游戏,可以为艺术和大众的互动做些什么?在互联网时代,博物馆的角色有没有变化?巴尔的游戏玩家通过上网就可以玩这款游戏,尽管游戏时间被设定为与博物馆的开馆时间同步;但观看阿布拉莫维奇的作品,则只能亲临现场。

一些策展人在策划以电子游戏为主的艺术展时,并没有忘记质疑博物馆所扮演的角色。维多利亚和阿尔伯特博物馆(Victoria and Albert Museum)决定在“电子游戏:设计/游戏/颠覆”(Videogames: Design/Play/Disrupt,展至2019年2月24日)这一展览上直面挑战。在展览中,蒙德里安的油画将与“硬纸板电脑”(Cardboard Computer)工作室于2013年开发的经典游戏《肯塔基0号路》(Kentucky Route Zero)并置,从而突出艺术对这种新媒体的影响。

为了使当下艺术和游戏的关系更加形象化,“电子游戏:设计/游戏/颠覆”还展出了罗宾·鲍姆加顿(Robin Baumgarten)的“线条抖动”(LineWobbler)。这是一款“一维游戏”,由一个特别的摇摆控制杆和几米长的明亮LED灯带组成。“线条抖动”是游戏,同时也是雕塑和装置。虽然游戏和艺术之间的界限从未如此模糊过,但当你看到“线条抖动”参与者脸上的喜悦与沮丧时,实际上与奥斯塔德画中玩双陆棋的棋手并无二致。只不过,艺术家不再是情绪的捕捉者,而是变成了情绪的制造者。

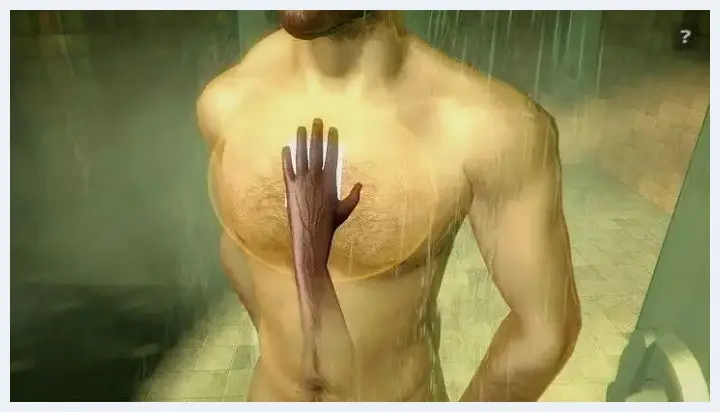

Still from 'Rinse Repeat', 2015

by Robert Yang

举个例子。关于2015年的作品《冲洗与重复》(Rinse and Repeat),杨表示:“这是一款在雾气腾腾的房间帮人洗澡的游戏。”游戏里有一种“腐文化”的气息,并探索了“如何使游戏更加艺术化”的命题。杨指出,他希望“在游戏中向艺术传统致敬,就像皮平·巴尔(Pippin Barr)的《艺术家在现场》(the Artist is Present)一样”。

![杜兰:访谈是一种冒险的艺术行为,目标不能提前设定[图文] 杜兰:访谈是一种冒险的艺术行为,目标不能提前设定[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ptx1qmhqn4t.webp)

![感受深厚底蕴——人民艺术家葛焱书法欣赏[图文] 感受深厚底蕴——人民艺术家葛焱书法欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yz1utuz0ckc.webp)

![特别推荐艺术先锋人物:邹士华[图文] 特别推荐艺术先锋人物:邹士华[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kjdsb2g2tu4.webp)

![当代艺术市场七年变局与重构[图文] 当代艺术市场七年变局与重构[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vkqsup0spwb.webp)

![艺术圈能否实现直播带货?[图文] 艺术圈能否实现直播带货?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1t3ssrzxlqf.webp)

![著名画家邹蓝天博士—大美入化境 问道于九天[图文] 著名画家邹蓝天博士—大美入化境 问道于九天[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nlsjjoe3och.webp)

![浅析新加坡现当代现实主义[图文] 浅析新加坡现当代现实主义[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/injsunhvu3p.webp)

![2020年特别推荐艺术先锋人物:贺成[图文] 2020年特别推荐艺术先锋人物:贺成[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/o2tp4cwp5sb.webp)

![顾风:艺术的突破要靠文化的引领[图文] 顾风:艺术的突破要靠文化的引领[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/w5zjyyba1vw.webp)

![年画:中华民族落在纸上的年味[图文] 年画:中华民族落在纸上的年味[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/d4nswztlbxe.webp)

![恽寿平:我想我们都误会了王时敏[图文] 恽寿平:我想我们都误会了王时敏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/q5ckgryvah3.webp)

![著名画家赵晨:人物画断想[图文] 著名画家赵晨:人物画断想[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ehruzbsg2n2.webp)

![青莲寺彩塑修复如新 谁在剥夺观者对历史的感受[图文] 青莲寺彩塑修复如新 谁在剥夺观者对历史的感受[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/n4a3a3tty1u.webp)

![魅惑与沉思:阿尔丰斯·穆夏的双面人生[图文] 魅惑与沉思:阿尔丰斯·穆夏的双面人生[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1kdadtbmcb0.webp)

![道法自然 直抒性情—当代著名画家苏冠人作品鉴赏[图文] 道法自然 直抒性情—当代著名画家苏冠人作品鉴赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wi1dpse0q3p.webp)

![陈履生:博物馆是面镜子 创造和维护特色很重要[图文] 陈履生:博物馆是面镜子 创造和维护特色很重要[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gmnliuebg3w.webp)

![达利欲念之作 《加拉丽娜》袒胸露乳[图文] 达利欲念之作 《加拉丽娜》袒胸露乳[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/c3g1qlfyd2n.webp)

![花鸟情淋漓 丹青意天成[图文] 花鸟情淋漓 丹青意天成[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wychfvvo4qr.webp)

![窥探中美艺术品拍卖市场行情[图文] 窥探中美艺术品拍卖市场行情[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/34vgxjl2zsw.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——书画家刘忠[图文] 2024全国两会书画焦点人物——书画家刘忠[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aexb3rivyzq.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家阮礼荣[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家阮礼荣[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/r1mmkjdegx1.webp)