1938年,杜尚用1200个装煤的袋子布置了巴黎超现实主义国际大展(Exposition Internationale du Surréalisme)的大厅顶部。

这在当时是一种非常激进的做法,因为它不像一〇年代纽约“291”画廊(图见正文)那样,让作品一板一眼地挂在建筑物的墙上,使之看起来有两个画框。在超现实主义或同时代的象征主义、至上主义或未来主义者那里,装置已经失去了19世纪末的那种功能性。和1913年纽约军械库展览会上减少建筑物内部支撑物的做法相比,也更进一步,装置有了语言学的意义。

过去十余年里,艺术和建筑已经从幻象的生产者变成了幻象的贮藏室。它们不再关注和描绘可见的经验世界,转而使其自身成为被欣赏和被描画的对象。

在角色置换前,艺术和建筑意在揭示、廓清空间和形象,因而是与现实交流的工具;现在它们寻求被描绘,因而被“观看”。它们的注意力集中于自身的表象和表面性,它们被转换为文化现象,在那里,现实被藏匿在“剧场性表象”之后。

结果,艺术和建筑成为背景和正面。

不再关心描绘幻象、视象和环境的技巧,艺术和建筑以不真实和表征代替实在,成为幻象和技巧夸饰。

随着公众赞助的危机日益加剧,催生出一种消极的趋势;也许有人会说,艺术和建筑现在总是以“现成品”的形式出现,其存在的惟一合法性仅仅就在于它们存在着,而不应过多地关注于结构的烦琐分析和复杂讨论。

实际上,我们所看到的是一种自我暗示过程,是对过去的分析,是历史向内返回到自身的流变过程。另一方面,这也造成了相反的影响。像所有的自恋心理一样,这种自我评价暗示着把自身看做是“外在的”,看做是亡于幻象同时又因那在理念中映射出来的幻象而得以荣耀的过程的绝对英雄。

但我们皆知观念只能以实践的方式留存。在目前的历史境遇里,惟一可做的只有唱颂那不存在之物。艺术和建筑已经飞向理念和抽象的王国(这在新绘画运动和后现代建筑返身怀旧的情形中可以看到),在那里,语言以一种幻觉的状态存在着,其基础就是已经被编码的文化的闪亮登场。

我们处于一种完全仪式化的摆动中:问题在于形象的伪装和力量,它们就来自于古风式的表达,仿佛就来自于死沉沉的冥界。

理想主义的记忆——源自一种怀旧的心态——不能走得太远,这就是说,在那里,“奇观”昙花一现的机制是重要的,奇观孕育且支撑着同一性和总体性这些事实上已经消亡的概念。

那被制造出来的是一系列的“哨艇”,是——并非偶然——向艺术明星体制的回归;这些刺激了需求,却无益于满足现实文化的需要。

它足够使确认的快感得以“展示”。正是通过“展示”,表象的这一现象开出了自己的领地,其开端就是假定或断言每一种艺术表达都是一个业已完成的陈述。

涂抹过的表面、精心设计的框架或样式取代了建筑物本身,就好像水彩、炭条或木刻也能胜过真实事物。这一过程在过去十多年里发展得太过不成比例,并通过谴责建筑的创造性的和非生产性的否定来为自己辩护。

艺术和建筑一直是在否定性中被揭示出来的,不过在过去,这一点被认为是值得怀疑的,是艺术和建筑的社会或个人功能上的危机的表征,它不是把艺术和建筑本身看做展览和消费的工具。

举办展览会的现象的激增,如欧洲每年举办的展览会总量,已经呈现出雪崩般的趋势。有一个倾向就是强调艺术事件的瞬时性特征,否定艺术和建筑的功能。这一态度激励了一种靠“展示”,靠取消了超出自身的目的或目标的过程发迹的文化。

当代文化经济学就是靠这一体制发迹的,在那里,重要的产品是通过“展示”、通过“自我展示”出场的。由于展示之于其他所有活动的主导地位,艺术和建筑开始参照展览的要求来表述自身,通常是把自身表述为主题性的,如通过博物馆和画廊,编辑和杂志,威尼斯双年展和卡塞尔文献展而获得展示。

秘鲁裔德国艺术家Sergio Zevallos的作品出现在今年的卡塞尔文献展上

艺术创造现在让位于形象和样式的构造,其目的就是改变艺术和建筑的存在,仿佛思想已经失去了它们的影响力。语言显然是存在的,但它们越来越被推向写的、画的或模仿的表现形式方面。它们惟一的功能就是被展示,就是作为美学消费品而存在:存在于墙上、纸上、屏幕上。

如果认定来自外部的赞赏至关重要,那么真实的力量就只能存在于陈列仪式中。如果把价值归于展览形式,即按艺术和建筑展示的方式表达,那么展览装置的视觉机器就成为创造性新的觊觎对象。

出于“方便”,一种带有一系列帮助理解作品、装置的范式的建筑以及各种各样的展览哲学成为了“文本”,成为了语言学的游乐场,在那里艺术和建筑扮演着文化生活中的角色。

显然,设计装置的条件与创作艺术或建筑的情形并不一样:装置总是位于它们两者之间,因为陈列方式必须能提供合适的景观,以调节空间构造与视觉材料安排间的关系。

然而装置作为展览的关键性部分,它本身就是现代艺术的形式,它的表达方式不论是空间的还是视觉的,是值得我们去考察的。若是这样,时代就必须从科学的和历史的角度来考察装置。然而,这并不意味着必须给出一个定义,而是应该承认这一我们不妨称作“展览学科”的交流领域。

装置的整个历史是什么?

在19世纪,它是一种召唤性的场所或环境,多半带有资产阶级或博物馆的标志,具有图片说明,并且是按传统的空间概念设计的。

从大巴黎沙龙到世界博览会,从1863到1902年,从维也纳到布鲁塞尔,到1905年威尼斯双年展和都灵展览会,装置主要都是作为装饰和说明性部分;这表明了一种方向和一种特殊情形。

它为满足观众——艺术家和商人——的需要提供了一个暂时的解决办法,尽管常常还维持在古典绘画画廊或旧式货仓的传统层面上。它的目的就是要给参观和出售的作品创造一个物质的支撑和背景。

因此,其格式要求公众能够参与到熟悉的和确定的环境状况中,能投合公众的经济水平和欣赏趣味。因此,光洁的墙体,引人入胜的植物,精致的柱基,再配以巴洛克风格的华美画框,建立起一种神圣氛围,烘托展品的华贵。

装置服务于美化展览,使之仪式化、尊贵且充满新奇。不过,这并不是说这些奇观的殿堂不遵循一定的陈列方式,实际上,这种方式已经出现,且形色多样,流传甚广,后又影响到历史上的先锋运动。

博物馆画廊和展览中出现的陈列思想可以通过萨缪尔•莫斯在1832—1833年绘制的描写巴黎卢浮宫环境的油画和素描,或印象主义沙龙的照片资料——这是典型的“量”的呈现——得到理解。

油画和雕塑品随意地码放在墙上、基柱上,画幅间没有空隙,甚至边框也搭在一起,房间整个地就像是一面大油画墙。

展品与展品之间空间的缺乏,似乎暗示了艺术品相互融合,甚至最终生成一个理想的有机统一体或艺术宇宙的趣味。显然,其意图是想强调和突出语言而不是个别的作品(油画和雕塑)。但是,作品间的区分还是必要的。

然而,装置的规则还是不易确定;它只是倾向于让画廊参观者从整体把握,而不做解释。用15到19世纪流行的定量法看待事物,可避免有选择的表达方式或这种暗示。

要达到这一点,只有通过累积的过程;画廊成了从地板到天花板都充塞绘画雕塑的空间。也许是由于第一届世界博览会的出现,特别是在1867年世博会专门为库尔贝和马奈布置的展厅,陈列方法才变得越发讲究了。

Manet, "A View of the 1867 Exposition Universelle," 1867. Oil on canvas, Nasjonalgalleriet, Oslo, Norway

由于新起的对单件作品的强调,并由于其他人创作的当代作品的展出或回顾展的出现,艺术品的“线性”相关凸现出来。

在共同的署名之下——早些时候就是署名“团体”(如印象主义者和拒绝者沙龙),19世纪中叶已开始在各式各样的展品间建立起某种相关的关系;各类的油画和雕塑都贴上慢慢成为定论的同一的标签。

展览有一个整体上的定义,一同展出的作品都经过细致甄选,为了表达某一艺术风格发展的顺序、时期或特色。这一影响从油画在墙上的空间分布也能看到,尽管仍得遵从画框的限制,但装置的过程成为新的兴趣点,并赋予了它类比的、历史的、编年的、主题性的和环境的意义。

所有这些关系对于单件作品都是次要的,只有联系是决定性的,因而作品间的间隔也具有了决定意义。

在所有过去和现在的展览中,作品与作品之间在墙上的空间间隔(单件绘画作品的“领地”)能自动建立起一种语言联系,在此意义上说,作品的整齐排列或整体的安排创造了展览的视觉或空间语汇。

对空间的这一有节奏的安排厘定了作品间的联系,创造了陈列用语,这样作品能按其差异也按其相似性布置。由于这个原因,展览呈现的总体效果能够从属于单个艺术生产者个人语言的无限可能性(在个人展或回顾展中),也能被看做是对某一主题的说明(在主题性的展览中)。

作品间的这一间隔立即吞噬了画框、墙体、环境和建筑,建立起装置的世界。并非不加区别而是按照从个人话语到历史的、理论的图式的次序加以组织的总体性理念,为展览确立了一个方法论,根据这一方法论,如何、在何处布置的问题是与特殊的、不具有普遍的恒定性的因素联系在一起的。

必须注意,建立控制过程的要求,即面向公众的倾向,不仅是根据艺术需要,实际上是由讨厌一般的公式化和对所有产品强加一个同一化原则的文化工业所决定的。

同时,历史主义和科学主义观念的发展打开了分类体系的大门,根据这一体系,我们就可以对事实进行说明和使其相互沟通。

这种态度应用在装置问题上,就要考虑观念与语言、艺术品与环境之间的协调一致,这一协调一致将导致“共同语言”的出现。人们曾经寻求一种先天条件,并且一旦认定,就以这样一种方式表现出来,以便遮蔽差异,强调同一。

由此人们采纳了一种表达系统,它惟一依靠的是一个预先设想的观念,它组织整体是为了说明和利用个别因素间的相互联系。无论展出某位艺术家还是某个历史主题,某一时期艺术还是某一材料艺术,重点都放在主题及其细节的同一化上。

然而,直到20世纪初期,大多数艺术群体都是按照传统与现代、学院的与反叛的简单对比进行分类,后来才按照艺术运动的群体进行分类:如现实主义、象征主义、印象派、立体派……

Manet, "A Matador," 1867. Oil on canvas; 67 3/8 x 44 1/2 in. (171.1 x 113 cm). Metropolitan Museum of Art

相关的展览仍不是分析的,全部的群体都是依据语言或共同趣味建立起来的。不过也出现了一些新的现象,如展览的组织者,博物馆管理人和艺术史学家,他们类似于工业中的管理者或商人的角色。

然而陈列方式仍旧相当传统。

墙体区域——通常都覆盖着织物或是由可移动的材料建成——被认为是视觉的轴心,大约为一米宽,经过装饰的表面框定了艺术品的上下边。

这一视觉边框——它被认为是艺术馆的共同要素,如纽约的“291”——从不考虑整个墙体,当然也排除了墙角的影响。在最后的分析中,油画被加了两次框:木质边框和墙体饰带。

著名的“291”(1905-1917)画廊,位于纽约曼哈顿中城第五大道291号

尽管艺术的新精神试图波及到装置领域,但由于先锋艺术的发展,情形并没有发生太大的变化。1905年,在巴黎的秋季沙龙展上,野兽派画家搞了一次“主题”展。他们超越了对流派的展示,戏剧性地突出了单个元素——颜料。

展览试图把公众的注意力最大程度地集中到他们作品中的基本要素——色彩上来。为了把各个成员区别开来,以显示他们各自的差异性,野兽派画家强调了一个“主题”,而不是把自己检索式地排列,由此,他们建立了一个艺术“场景”。

按照他们的意图,人们可能会得出这样的结论,即在他们看来,装置相对于艺术品是一种简单的附属物,一种不会引起观者注意的背景性因素。

Matisse, Henri. "Music," 1910.

这种否定性愿望在未来的所有主题展中都会得到系统地表达。主题展意在依靠装置设施“苍白的”在场,拔高艺术家和管理人的表现力。

但是,1913年的纽约军械库展览会发生了明显的变化。其中出现的展览体系可谓是生逢其时,因为它的表现方式把美国大众带进了“现代”的境遇之中。

由于庞大的军械库展览大厅不能附属于小型的艺术表述,装置本身注定要占主导的地位。

并且由于展出的真正目标超越了仅对单个艺术家的展示(尽管还有毕加索、马蒂斯、塞尚、高更、雷东、康定斯基的个人展),且随着公众文化教育水平的提高,扩展精神空间的愿望就反映到了环境构成里。

首要的是,装置要能容纳大约1600件作品,按动力学的感知原则排列,把各个空间构思成有开放性角落的菱形或八角形房间,从A到R排序。

但这种环境延伸似乎还是不够。所有艺术品悬浮于墙及地板的巨大表面上,因而观众只能瞥见艺术品的一角,如冰山的尖顶,以此来确定展览的视觉方向。可见展品的安排应当能够扩展单件作品的领地和表现力。

围绕艺术品打制巨大的开放空间,将有助于达到以下的目的:它提供了文化生产的确凿证据,显示了基于生产而非消费的选择。

因此,那在起作用的东西乃是精明的市场营销的例证,在那里,空间和支撑物的减少从量的呈现转到了质的呈现。

1913年纽约军械库展览会

上述的所有对作品的强调——它从工作室里生产出来的大量人工制品中解放了出来——定义了一个选择性的区域,批评的或经济的,语言学的或主题性的,这一区域使作品从历史的和生产的语境中分离了出来,把它放置到了抽象的不定状态中。理想画廊那无限的白色表面再也不是遥不可及。

但是,在隐匿入无色差状态之前,墙体仍有装饰功能,并在视觉动机和材料表面——画布、天鹅绒、墙纸——中得到说明。在这些东西退场之前,它们的符号成为艺术创作过程积极的参与者。

它们因绘画和素描从画幅向外延伸到墙面而被感知到。根据巴拉的未来主义的素描,如在1918年的《未来主义内部设计方案》和1923年的《迪帕家中的未来主义节日》中,墙的表面和绘画表面被综合在了一起。

也就是说,墙体不再给绘画加框了,墙体本身就是绘画的一部分。因而全部空间都服从于色调的搭配,这将激活建筑内部的每一细微之处。

另外,人们也强调色彩和变动的质料如金属或铝制的卡板或薄片的动感。家具、绘画和墙体之间没有区别。每一个要素都充盈着造型的视觉能量,使传统的艺术作品——如油画——扩展到包容着总体的环境。

在巴拉的设计中,油画按照装饰性的墙体元素的线形和几何学结构排布,否则它们将成为视觉诉求的中心。此时它们的内容不再重要,只是一个由巴拉在每一画幅上留下的手写体“未来派绘画”所强调的事实。

1942年由基斯勒设计的纽约古根海姆博物馆世纪艺术展

自20世纪50年代以来,这两者的关系形成了两条路线——功能紊乱的和功能性的。在第一种情况中,空间与结构的多重表现趋向于掩盖艺术与建筑间的区分。

正如在利西茨基和基斯勒的传统中看到的,材料、形式、色彩、表面、视觉词汇的异质性是(艺术和装置)这两个领域的中心,它们能创造出一种和谐以祛除两者间的分裂。

在此存在一种交迭的情况,即装置刺激着艺术,并和艺术相互转换。甚至可以说,装置伪装了自身,以艺术的名义展出自身。

另一条路线设想了一种看不见摸不着的、具有非物质化的环境的建筑,它力图以其裸墙使展出的圣物纯然无扰。它们有一些投影图,其功能——从格罗皮乌斯到康定斯基——是基于缺席之上的。它们摇摆于差异与无差异之间。

一旦墙与地面之间的联系得以确立,接着就需要确立语境的联系,这一联系是在评价和展示各种不同的艺术产品与社会的/人类学的环境之间的关系和差异的过程中产生的。

在20世纪20年代的批评和展览中对此有大量反映——通过使用新方法,即在某一个装置中把艺术作品和平行发展的文学、音乐、建筑、绘图、装饰、印刷、戏剧、连环漫画、通俗小说、报纸以及其他出版物等结合在一起。

在德国,博德试图“集时代于一身”,但更激进的实验发生在俄国,如20世纪30年代在赫米忒博物馆出现的“历史综合”。实际上,这些艺术家是想尝试一种革命性的实验(立即被斯大林主义的民粹主义废弃了),以便把马克思主义的方法论运用于艺术装置。

1932年在博物馆空旷的大厅内,安塔尔发表讲演说:

艺术品不是按纯粹的风格主义观念展出,而是要在观赏者眼前揭示出隐藏在历史风格之后的真实观念——一种建立在历史唯物主义基础上的说明,即源自于艺术品与阶级意识形态的关系的说明……不仅油画,而且任何一种风格都应在其整体性和所有的表达方式中来加以展示和认识,还有,雕塑、版画、素描、装饰艺术(瓷器、兵器、织物、墙纸)和建筑图片也应如此。

这场装置革命——它试图在与其他文化和政治实践的关系中展出艺术——与超现实主义的环绕物和中产阶级幻象一起,第一次断言了美学和政治意识形态的一致性。

20世纪70年代在巴黎蓬皮杜中心以及巴黎(还有纽约、柏林、墨西哥)的“总体”展中,也出现过相似的态度,尽管其口径的发展完全不同,但还是在历史和艺术发展间建立了某种联系,使装置成为阐释的工具。

这种方法的优点在于不仅展出了对象,还展出了各种文化进程及其政治旨趣间的联系。由此,所有的一切都被简约为其时代的文献,以至于“手稿”(像理想主义所定义的)相当于所谓的“小”作品。作品质量的意义随之消失,艺术的等级制度也被破坏。

在这些实验过了五十年后的今天,装置问题仍然被讨论着,但没有多大的改变(除了伊文斯•柯莱恩在1958的贡献,1968年丹尼尔•布伦的批评文章,1955年波塔斯•赫尔顿在巴黎或阿姆斯特丹的斯特迪里基克博物馆表现出的非传统态度)。

看起来已没有了激进的、破坏性的新行动。混乱的时代要求一种文化和社会的规范性,以让艺术的特权和“审美共通感”返回到博物馆管理人和展览设计者那里。

因此,我们正在目击一次向20世纪初的阐述态度的返回,甚至有可能是向“手稿”的古典等级制度的返回。当艺术重登神坛,智力的和解释的前提被抛弃掉,再次出现宗教的/伦理的关怀,展出的和强调的是价值的垂直等级。

好像什么都没有改变,展览再一次成为穿越教堂或文化圣殿的航行,这几乎就是一次再生或者升华的航行。当然,在目前的状况下,要断定一种包含有不变的、固定的角度的方法的存在是不可能的,因为根本就不存在任何单一的展览形式。每个作品都可按多重参照点存在,并与多样的类似经验相关联。

在我看来,那麻烦的和保守的东西就是只将艺术与艺术进行比较的方法运用。因而我更愿要一种能确保语言密度的解释方法,让时尚与艺术交叉、戏剧与经济交叉,文学与政治交叉,建筑与音乐交叉。这种方法不会把我们带入天堂,却可以让我们更多地了悟艺术“世俗的一面”。

Giacomo Balla, 1912, Dinamismo di un Cane al Guinzaglio (Dynamism of a Dog on a Leash), Albright-Knox Art Gallery

而且它们有助于营造装置的总体性效果,在那里,艺术家动机的区别被抹平。画幅的边框被解放出来,并扩展到建筑系统,被图绘的表面的幻象之维充满墙面。因而装置成了镜子,环境是艺术的透射,反之亦然。

未来主义的连续性概念祛除了艺术作品中存在的美学不平等状况。在《迪帕家中的未来主义节日》中,作品全都混在一起,上下分布于墙上或天花板上,人对空间的感知与杂乱的视觉环境联系在一起,由此而否定了艺术性高低多寡的划分。视觉连续性仅仅造就了一种各元素都漂浮着并且相互作用的美学氛围。每一组与其他等同,重要的只是它们的联系。

1921年在柏林的斯得摩画廊,伊凡•普尼以出乎意料的方式安置了作品。不同于1915年俄国未来主义者在彼得格勒最后0.10展中所做的,把作品高低不一地排列在墙上,也不同于马列维奇从1915到1919年搞的各种展览(不过,他也把他的至上主义画作挂在墙拐角),普尼把作品散布到画廊的各个地方——天花板、门、窗、地板和墙。

为抵制当时流行的装置哲学,普尼在每一种建筑元素上覆以字母、素描、图表、数字、油画和几何图形,产生出视觉星群的效果,口头的、视觉的和环境的区间同时并存。

它带来的影响是多重的:普尼引出了对作品与墙的表面的空间关系的新思考;他强调艺术品位置的重要性以及观看距离的功能性;他指出了墙面的能动作用和改变墙面的视觉意义的可能性;以及艺术家和欣赏者理解诸如画框、画布等艺术符号的比例与环境关系的能力。

这一排字性的环境视象乃是柯勒比尼科夫和佐达尼维科这样的诗人热衷于一种视听经验,追求“文字与图像的宇宙学”的广泛后果,同时它也与意大利和俄国未来主义圈里同时发展出的蒙太奇、制图学、非对称排列等新技术密切相关。

在俄国,从作品向环境的过渡是激进的,它倾向于排除任何预成的和限制性状态的可能性。每一位艺术家都急于突破传统的框架,试图扩大交流的范围和公共信息的技术,以发展更多的受众,对于这些艺术家,我们不要认为他们无足轻重。正是在那里,伟大的展示一再成为现实;艺术品不仅是艺术生产的原型,也成为国家文化状况的原型。

0.10未来主义画展,俄国彼得格勒,1915年

因此,架上油画的重要性开始衰落,而艺术家进入作品环境受到重视,这标示出俄国艺术风尚的转变。在柏林1923年的大展中,利西茨基和康定斯基的作品并没有冠以油画或雕塑这一具有西方市场意味的称谓,相反,他们想提供环境的状况,以引入“世界及其活动的实在观感”。

“‘雷哈特•巴汉毫夫'的展厅就像是一个杂货店……”(利西茨基),展品是两维或三维的,它们只能在工作室里,或者任何一个不是展厅的地方,或意识不到任何意义的地方才能被认识,要么就只能是按照布展过程各归其位的逻辑。结果展品任意地无意义地偶然堆积在一起。

另一方面,艾尔•利西茨基认为展示物品的行为是有意义的,因为这一行为具有一种不可分解而只能作为整体——“它由各个表面(如地板、四面墙、天花板)组成,且必须接受一个形式”——来考察的总体意义。

不过,展览的语境充满语义学的黏稠感,能透露出其相互作用的符号的要义。正因为如此,利西茨基在所有视觉的与变形的元素间建立了一种普遍的联系,以便空间能成为在艺术性上可理解的或有机的整体。这直接导致了1923年“普龙”环境的出现,这种环境把艺术及装置这些视觉机器聚焦于其逻辑终点。

在柏林,环境艺术建筑共生体以一种非客观的形式充斥着空间,其意图似乎是为了对抗主题性的阐释,尽管它惟一关注的是“可运用于原材料的基础性固有力量”。

根据利西茨基观点,这一力量可“描述为是基本的形式和材料:线、面、圆弧、立体、球体,以及黑色、白色、灰色、木头;还有直接绘在墙体(色块)上的表面及垂直置于墙面(木头)的表面”。

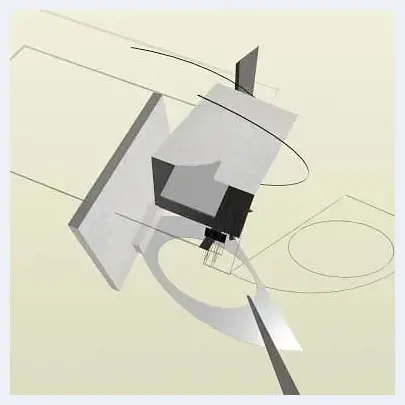

普龙环境引出了最基本的艺术装置作品。环境的每一方面都得到控制;空间的整个现象学都得到审视,以便使设计压倒建筑,使设计附属于沉思的和创造的过程。它后来的进一步发展改变了展览机制的历史。

在给艺术与建筑的语言学系统间建立直接的对应关系的时候,这一“总体环境”通过它自身与任何指向内部设计或对象制作的冲动的分离,而从它的前身中脱现出来。

Lissitzky, El. "The Prouns."

我们甚至可以把它视为第一例“纯环境艺术”或“艺术装置”。因而,在完成柏林的前卫设计之后,利西茨基接着在1926年为德累斯顿艺术展设计环境,并于1927—1928年在汉诺威为当代艺术展设计展出空间就不足为奇了。

在德累斯顿的设计中,空间被割分成由一个个独立单元组成的墙,艺术品就在这些单元中展出。把空间的分散化是想使人们的注意力不再停留于建筑整体,而是集中于细节,亦即在空间上孤立的绘画和雕塑。

房间成了一个动力学的“框架”,以为绘画服务,就像在俄罗斯的传统肖像画中那样;房间通过墙体的色彩变化(从白到灰到黑)主动地引导着观者。

这样,观者几乎能同时把周围各个方面的视觉现实想像为一个单一产品,并意识到这样一个事实,即绘画或雕塑的视觉力量依赖于观者的视角,依赖于他作为有意识的个体的位置和移动。

与此同时,从四面八方进入更大的设计语境的艺术作品相互结成一体。它们脱离了自身的文化环境,被简约为一个“系统”,并被融入一个同一体中;要达到这一点,就得依据艺术家和装置者的意图——是他(它)们导致了所谓的“展出”结果。

德累斯顿环境设计其实是以一种展览理论为前提的,这就是对不同于创造问题的装置问题的本质、功能和局限的研究与分析。

然而,这一“理想画廊”的实现——这意味着要确定和规定艺术作品的功能——却受到一种建筑观念的困扰,这一观念把内部空间阐释为一个外壳,而忽视了其空间体积上的透明性。

在后来的发展中,对支撑墙的舍弃,把艺术装置从其静止的联结物中解放出来了(这一自由在工业建筑中已经出现)。

随之而来的是一种新的空间观念,其基础就是摆脱了障碍物的形式和空间排列。围合的石料建筑的衰落打开了展览世界的可能性:油画——和雕塑一样——开始跃动于空间。

它们摆脱了前景/后景、垂直/水平的两维表现方式,开始在空间中旋转起来。不再只有一种基于墙体的正面描绘的观看和展出艺术的方式,因为现在是一种“环绕式的感知”,艺术品可以从所有的侧面得到展示。

这一让艺术品适应于动态的时间性的观照方式的做法实际上开始于立体主义,而在构成主义的悬置的和旋转的形式那里得到发展,但最完善的解决是开始于包豪斯学院的作品,后者取消了支撑面,最终规定了这种“功能设计”的球形特征和理性特征。

![林小枝——「境界源自于内心世界」[图文] 林小枝——「境界源自于内心世界」[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/o1mdyfn5oy1.webp)

![桑榆非晚 丹青未老——谈谈刘文西的后劲[图文] 桑榆非晚 丹青未老——谈谈刘文西的后劲[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tphkr3rbbvw.webp)

![收藏怎样影响今天的世界[图文] 收藏怎样影响今天的世界[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mpwilbfxy1u.webp)

![傅文俊—中国著名当代艺术家[图文] 傅文俊—中国著名当代艺术家[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zsn0aqoxjsk.webp)

![社交媒体时代的艺术作品[图文] 社交媒体时代的艺术作品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bari41yfsu3.webp)

![清代花鸟画名家薛怀《芦雁图》[图文] 清代花鸟画名家薛怀《芦雁图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wll432tad50.webp)

![著名画家王以才"画"说大吉祥[图文] 著名画家王以才"画"说大吉祥[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/l2rydjdecob.webp)

![吉瑞森:我的版纳情结[图文] 吉瑞森:我的版纳情结[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gtwyko4ouaa.webp)

![猴市背景下的抽象艺术热[图文] 猴市背景下的抽象艺术热[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/oxwzxo5zcss.webp)

![西方战后最贵的艺术家:弗兰西斯·培根[图文] 西方战后最贵的艺术家:弗兰西斯·培根[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gx24xvzutjb.webp)

![文博专家提醒市民谨慎涉足收藏 市面已无漏可捡[图文] 文博专家提醒市民谨慎涉足收藏 市面已无漏可捡[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uj4jpcwgv3g.webp)

![感受深厚底蕴——人民艺术家王晓鹏书法欣赏[图文] 感受深厚底蕴——人民艺术家王晓鹏书法欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/f5hw2swupb3.webp)

![王承东:当代艺术与传统精神[图文] 王承东:当代艺术与传统精神[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/c0kdpshotbj.webp)

![论南京文交所众筹托管模式的可行性[图文] 论南京文交所众筹托管模式的可行性[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iicnbkgtnwr.webp)

![中国艺博会: 繁荣背后的惨淡[图文] 中国艺博会: 繁荣背后的惨淡[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5wc3kznb0aq.webp)

![海上雅集精品赏析:文房四宝及书画[图文] 海上雅集精品赏析:文房四宝及书画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xkrfppptclw.webp)

![在森美术馆读盐田千春[图文] 在森美术馆读盐田千春[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/meyxlprg5hl.webp)

![冯少协:油画写真千年古镇[图文] 冯少协:油画写真千年古镇[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0i0dftsimsn.webp)

![高调的《万山红遍》与低调的李可染[图文] 高调的《万山红遍》与低调的李可染[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rpe31i4qaie.webp)

![百骥争辉 群像恢弘壮美 ·赵文元研究四[图文] 百骥争辉 群像恢弘壮美 ·赵文元研究四[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/j5p0eynaqim.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家阮礼荣[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家阮礼荣[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/r1mmkjdegx1.webp)