2019年是近现代山水画一代宗师陆俨少诞辰110周年。申城三大美术馆——陆俨少艺术院、龙美术馆(西岸馆)、上海中国画院美术馆近期同时推出“穆如·晚晴——纪念陆俨少诞辰110周年专题展”,以总计300余件作品全面体现陆俨少一生的艺术风貌,也引发人们对于陆俨少的深度认知。

在中国美术史专家汤哲明看来,陆俨少在艺术史上的意义不仅仅在于他个人达到的艺术高度,还在于他引领了南宗正脉在20世纪晚期的复兴,这为美术界重新树立起重视传统、关注绘画本身的风气,影响深远。

精英色彩浓郁的南宗正脉自20世纪初因艺术平民化潮流而趋式微,缘其尚笔墨、重文敦品的合理性,终于20世纪末再度复兴。在创作领域包括理论界推动这次复兴最为关键性的人物,正是陆俨少。陆氏的成功,撇开时代因素,缘其对南宗的深刻认识与经长期磨砺所取得的成就,与此同时,这最终也成就了他在近现代绘画史上的地位与意义。

陆俨少的绘画,是形成于明清之交的“南宗正脉”在近代的延续与发展。他以超卓的天分超越大批同侪,树立了自己独树一帜且足比肩先贤的风格,令南宗正统派在近代的颓势与表现现实的特殊时代里旧貌焕新。与他前辈吴湖帆相似,在承前的同时,陆俨少以一己之力彰显出当时已日显陈腐颓唐的南宗正脉的合理性和优越性。难能可贵的是,他非但凭借自身的努力保留了南画正统的遗脉,使之如幽涧般潺湲至改革开放的新时期,更促其在关注绘画本身、传统文艺回归的时代重新焕发光彩。与此同时,他推动了对南宗领袖人物及其理论的重新认识,深刻地影响了江南艺坛,并渐扩展至北方。可以这么说,陆俨少秉承的正统观念及其相关努力,是南宗在改革开放的新时期里得以复兴的关键。

陆俨少习画的比重,以读书养志为首,此即他所谓“四三三”中的所谓“四(成)”;而其中第一个“三(成)”,便是书法。需要说明的是,这个“三”,是置于另一个指代绘画的“三”之前的

陆俨少初习艺文是以从归隐嘉定的前清翰林王同愈交游为始,从一开始就不仅仅着眼于画,而是从习文敦品立定根基。这不但奠定了陆俨少一生以读书、练字、作画的“四三三”原则确定自己治艺的比重,更为陆氏在从艺之始便奠定了南宗的基础。

日后,王同愈荐冯超然为俨少师。无论是王同愈画之所宗,抑或是他举荐的冯超然,遵从的都是从元人至沈周、文徵明、董其昌,直到四王吴恽一系的南宗正脉。这是明清以来一以贯之的传统,却成了在近代随着时代变迁而面临巨大冲击的一条险途。它是自世纪初康有为、陈独秀等“革四王(二石)的命”直至世纪中除旧布新的对象。

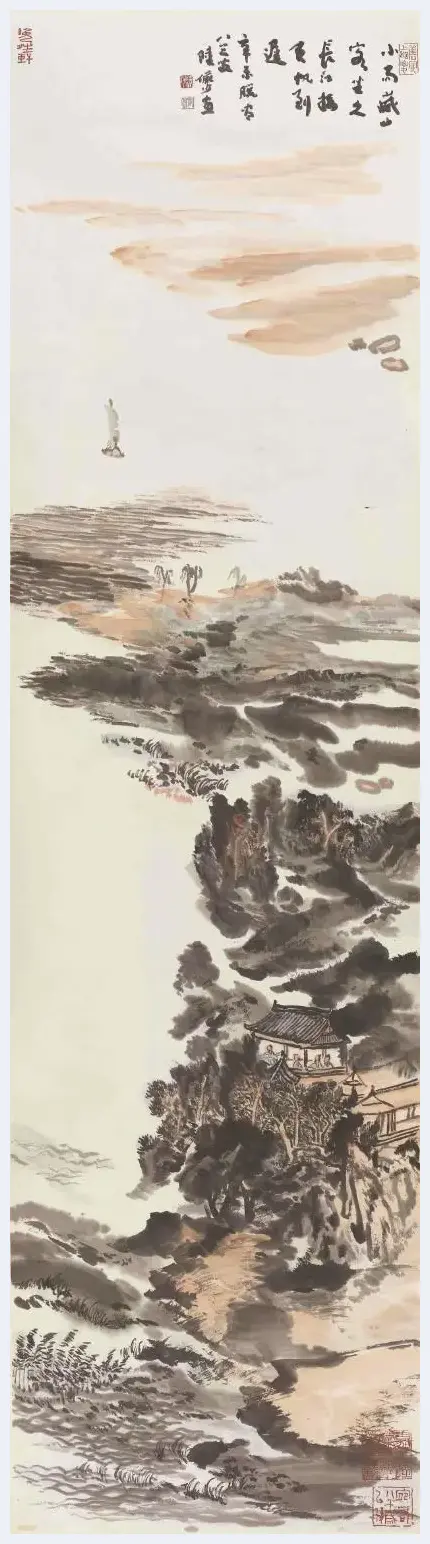

陆俨少《大井新貌》

这是近代中国为尽快实现现代化的非常之举,对传统的士大夫型画家而言,近百年间他们不得不面对的问题,是在认同艺术服务大众、社会之余,如何保存传统文艺的合理性,比如笔墨精粹包括与之连带的文化修养。

冯超然教授陆俨少的要义何在?除了重文敦品的价值追求,从形而下的角度来说,便是“笔墨”。

是以陆俨少习画的比重,以读书养志为首,此即他所谓“四三三”中的所谓“四(成)”;而其中第一个“三(成)”,便是书法。需要说明的是,这个“三”,是置于另一个指代绘画的“三”之前的。换言之,就是书写也即线条的重要性,要甚于以造型为核心的绘画。

陆俨少通过终生不辍的“练笔”与遍历名山大川,终将其学捏合成一番来有踪、去无影,神龙见首难见尾的新貌,化以“写”字诀,融入长期自我陶炼的古穆质朴的文心。陆氏的诗文,远追汉魏,迥出时流,以质实朴茂见长,亦与其心性一般无二。

需要一说的是住在与冯超然相隔一街的冯氏知音——吴湖帆。

吴湖帆是近代江南画坛高擎董其昌南宗大纛的旗手,是一生以坚守发扬南宗正脉为己任的海上画坛盟主。

吴湖帆与冯超然的友谊夙为世人熟知,二人比邻而居数十年,无论在交谊还是艺术观念上,都达到了非凡的默契程度。

陆俨少与前辈吴湖帆亦师亦友的交游,不但进一步强化了自己南宗传人的身份,更为他日后登上上海中国画院这一新中国后的国画专业平台,铺平了道路。

吴湖帆以自己在民国时海上画坛盟主的影响,在画院聘用画师方面具有首屈一指的影响力,这决定了上海中国画院在建院之初人员构成的底色。

凭借冯超然与吴湖帆的交谊,新中国成立后陆俨少进入上海中国画院,属于天然的“吴湖帆的班子”。其时画院内仅吴氏弟子即有陆抑非、朱梅邨、孙祖白、张守成、俞子才……画院外如徐邦达、王己迁、任书博等,亦同属于这个“班子”。这个“班子”,乃是20世纪中后期直至新千年守护南宗正统的主力。其中,陆俨少以过人的才学与特殊的机缘,最终成为在创作界产生最大影响的一代宗师。

陆俨少在《山水画刍议》开篇对石涛的一番议论,从本质上可以视作分野于明清之交的文人画正统派与野逸派,即跨度约六百年的元明清正统派山水与承传约三百年的文人画大写意,在20世纪下半叶现代学院里的一次交锋与碰撞

陆俨少的影响,在20世纪最后20年极其巨大,除了他超著的艺术成就,主要是依托了浙江美术学院(今中国美术学院)的教学平台。

陆俨少对于画坛真正产生影响始于他去往浙美任教,这源于一代大师潘天寿的慧眼识人与大力揄扬。

相对于人才集中的上海、北京,杭州的位置比较特别。民国时出于依托上海这一舞台的考虑,林风眠受蔡元培之邀来此建立了西湖国立艺专(浙美前身),杭州画坛在学术与人才积累上因此初具规模。然而比较当时人才积淀雄厚的上海画坛,学院单科基础仍显薄弱。潘天寿在出任院长后,迅速在国画系各科引进不同的领军人物,以形成完整的教学体系。

新中国成立后潘天寿在杭州的地位,有如在南京的傅抱石,二人亦因此被任命为上海中国画院的副院长。潘与傅的不同之处在于,傅处身创作界而潘位居教育界。傅与潘,是新中国成立后江南地区文人画非正统派笔墨传统(即野逸派)两位最为重要的坚守与发扬者,也是产生最大影响的推广者。

潘天寿真正对浙美教学产生影响的乃是相对传统的花鸟与山水画。花鸟画教学自有他本人担纲(他先后引进过陈佩秋与陆抑非,旨在打造“工笔”学科),而山水画教学,则需要另一位实力超群者前来领衔。

潘天寿首先选择的是吴湖帆的弟子俞子才,而由于上海亦成立美专,婉拒俞子才的调动,潘天寿最终引进了陆俨少。

以潘天寿先后为浙美聘请的上海三教授而言,无论是原拟教授工笔花鸟的陆抑非,还是先后执山水画教席的俞子才、陆俨少,都属于标准的“吴湖帆的班子”。

众所周知,潘天寿师承吴昌硕一系的文人大写意,撇开其源头不论,祖述的乃是明人徐渭。徐渭的文人画大写意源于对浙派山水画笔墨的继承与改造,再传至八大山人、石涛、扬州八怪,直至潘天寿的业师吴昌硕。从艺术史角度而言,文人画大写意花卉是对浙派院体的南宗化改造,而从南宗自身来说,则谓之文人画野逸(非正统)派。

陆俨少则属标准吴门——正统派一系传统派,所学由四王吴恽、董其昌而及元人。至近代,由吴湖帆及不自视为画家的王同愈等传统士大夫续其血脉,此即文人画正统派。

撇开潘天寿教学的布局与广纳贤士的气度,单从师承而言,陆俨少与潘天寿在深层观念里,毋庸讳言存在着不同,这充分反映在潘天寿故世多年后陆俨少发表的《山水画刍议》开篇对石涛绘画的评论里:

石涛的好处能在四王的仿古画法笼罩着整个画坛的情况之下,不随波逐流,能自出新意。尤其他的小品画,多有出奇取巧之处,但在大幅,章法多有牵强违背情理的地方,他自己说,“搜尽奇峰打草稿”,未免大言欺人。

其实他大幅章法很窘,未能达到左右逢源的境界。用笔生拙奇秀,是他所长,信笔不经意病笔太多,是其所短。设色有出新处,用笔用墨变化很多,也是他的长处。知所短长,则何尝不可学。

众所周知潘天寿对石涛、八大绘画的极端推崇,缘此实其画格之祖。陆俨少的这番议论,从本质上可以视作分野于明清之交的文人画正统派与野逸派,即跨度约六百年的元明清正统派山水与承传约三百年的文人画大写意,在20世纪下半叶现代学院里的一次交锋与碰撞。

附带说明陆俨少与石涛绘画的关系。

与潘天寿视石涛为祖大相径庭的是,陆俨少始终认为自己是与石涛一同取法宋元的同学,而非石涛的私淑弟子。

明清之交分野的正统派与野逸派,各有自己的关注之点,即一重内涵,反复陶炼山水与笔墨的本质性要素,久之不免生陈陈相因的概念化之弊。野逸派则通过个人性情与造化滋养拓展山水与笔墨的外延,虽本从正统派分出,却推动了大写意花卉一派的产生。故虽不免狐禅之讥,但在创造性上却远胜正统派。

以石涛画而论,无论造化还是笔墨,长处便是生动,这正中正统派概念化的时弊。而陆俨少拈出石涛之短,其实也正是正统派固有的优长,即大山堂堂的气象及相关的笔墨构成,追求的是山水画无论是形式还是内涵上的完整性。这是石涛等着意表现的机趣,或者说追求偶然性、局部化的小品与大写意所无法取代的。正所谓尺有所短,寸有所长。

陆俨少对石涛的灵动心知肚明,亦参考其章法笔墨的多变灵动,所不同者在石涛善用墨,而陆俨少取其灵变作用于笔。此即陆俨少与石涛之同与不同。参考石涛而不师法石涛,而与石涛同宗元人,故陆自称石涛师弟而绝非弟子。难能的是,陆俨少虽出身正统派,但对正统派、野逸派两派因时代所囿产生的积弊,有着辩证而清晰的认识。

陆对此的解决办法切中了要害,即追溯元人笔墨并参造化。这足可从其画的变化历程管窥之。其画着眼点虽在王叔明,却着力写生,并参石涛,以造化盘活笔墨,此陆画成功之道。

陆俨少在观念上与潘天寿的差别,也是因全景山水画与求局部化、生动性的大写意花鸟画的特点所决定,严格说谈不上分歧。但其对传统理解的差异,却显而易见。

因而,潘天寿、陆俨少作为江南新中国后人才最为重要的基地——浙美国画的两代宗师,在教学思想或谓取法古人的观念上,不可能不具差别。如在尊石涛、八大和尊董其昌的问题上,两人的取向显然大相径庭。

进入1980年代,长期以来定石涛于一尊的局面,开始被打破。重笔墨内涵的正统派自20世纪初广受非议以来,从此再度步入了一个新的发展周期。陆俨少的影响波及理论界,还直接引发了学术界的董其昌热

至1980年代,尚元人的山水画风在浙美日益抬头,而此前石涛、八大、吴昌硕一系的大写意则长期占据着教学的主流,充分地反映了这种差异的存在。

这种差异,在世纪末的浙美而至整个江南画坛,引发了一场由重浙派而及石涛八大,一变而为重吴派而崇元人的潮流涌动,影响绵延至今。而以明清至民国三百余年来的画史视之,这犹如明中期出现过的吴浙两派争锋,并最终以吴派元格胜出的一个在20世纪的新翻版。有意思的是,这个翻版竟然是出现在浙派的大本营——杭州。

这虽属巧合,但究其实质,无疑是正统派自1950年代全面陷入低谷后,至1980年代的一次强力反弹,进而成为力压野逸派再度成为江南画坛强势传统的一次重大转折。

1950年代因齐白石受推崇,连带其取法的吴昌硕、八大山人、石涛,一直广受人重视。而傅抱石以石涛“搜尽奇峰打草稿”主张通融于现实主义的新中国画运动,以及民国时刘海粟、林风眠包括改革开放后吴冠中以石涛、八大通融西画现代派的影响,都造成了直至1980年代,以石涛为代表的文人画野逸派一直深受画坛推崇,成为当时对中国画创作影响最为巨大的古画资源。长期以来,石涛也近乎封神。而以1980年代在江南画坛影响如日中天的陆俨少,他所抛出的这番议论,虽属郁于胸中已久的块垒,却不啻是对数十年来奉石涛为神明的理论界投下了一枚当量数十年来未见的重磅炸弹!

进入1980年代,世间早无傅抱石,世间已无潘天寿……陆俨少的传统观,通过浙美这所江南最为重要的教学基地迅速影响画坛。长期以来定石涛于一尊的局面,开始被打破。

此时的陆俨少,与李可染并称南北二翁,已成罕有其匹的大宗师,一言差近九鼎。他迅速引导了包括学院与社会的整个江南画坛风气发生丕变,“写”字当头的元格山水(或谓小写意),成为一股新时风。这固难再现自元至清文人山水画的六百年辉煌,但可以确定的是,重笔墨内涵的正统派自20世纪初广受非议以来,从此再度步入了一个新的发展周期。

陆俨少的影响波及理论界,直接引发了为追捧董其昌的学术思潮。

这股思潮,除陆俨少为主要推动者外,还包括其同侪徐邦达及海外的何惠鉴。

说到为追捧董其昌的学术潮流,美国堪萨斯纳尔逊博物馆东方部主任何惠鉴与上海书画出版社总编卢辅圣在1980年代末先后推出两次董其昌国际学术研讨会,起到了扭转时风的重大作用。

何惠鉴对董其昌的推崇,可从他力邀陆俨少赴纳尔逊博物馆举办个人画展中管见。对此陆氏亦异常兴奋。后虽因种种原因未得成功,但从中可管见何惠鉴与陆俨少共同的艺术趣味,此即董其昌及其倡导的文人画笔墨观。

上海书画出版社当时举办的董其昌国际学术研讨会,从艺术史的角度肯定了董其昌。不久后书画社再度举办四王国际学术研讨会,在国内艺术界与理论界产生了极其重大的影响。此潮流的第一推动力,正是在画坛已登神坛的陆俨少。

这几次学术研讨会,从根本上扭转了新中国后因与表现现实的艺术观(师造化)似相龃龉的正统派(师古人)人人喊打的局面,迅速掀起重温南宗、重视传统笔墨的热潮,三十年来数度在海内外学界引发效仿。董其昌及其南北宗论,一跃而成人人争捧的显学。

另一位“吴湖帆的班子”成员徐邦达,在1990年代中国艺术品市场复兴后,凭借其鉴定界的权威地位,在北方大力揄扬正统派,使之日益成为中国古书画领域的绝对主流。与此同时,新中国后因郑板桥走红连带而起的由石涛开启的扬州八怪,影响开始逐渐衰退。

事实上,1990年代至新世纪,江南画坛出现崇尚更为古老的宋元传统的新潮,是缘于陆俨少与谢稚柳二位长期浸淫于高古传统的大师,借助改革开放、解放思想的开明时风的登高一呼。

当然,谢稚柳所尚之宋画,与南宗并不完全重合,而却与南宗所尚的元画并称山水画高古传统,即所谓宋元。本文所论的南宗正脉,在20世纪上半叶以南方画坛的吴湖帆为首,北方画坛则以溥儒最具本色。1970年代末,借助历史的机缘,以殉道者自期的陆俨少凭借终生的心无旁骛,滴水穿石,终成此道无可争议的大宗师。

新中国后虽有傅抱石、潘天寿包括黄宾虹,亦推动过虽同称南宗却属偏门的野逸派,但毕竟无法取代南宗绵延六百年的整个传统。而陆俨少倡导由沈石田之平正入手上溯元人,以笔为先的观念,所以会成为国美山水画教学体系的基石,也绝非偶然。这一体系,至今仍旧对整个中国画坛产生着持久而深远的影响。

![海铨绘画:《你将以何种姿态走过人间》[图文] 海铨绘画:《你将以何种姿态走过人间》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nlv5conpr0z.webp)

![艺术市场建立新规则势在必行[图文] 艺术市场建立新规则势在必行[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4rptdocteq5.webp)

![公共艺术:一颗具有生长性的种子[图文] 公共艺术:一颗具有生长性的种子[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ee1voeue1vs.webp)

![画家的格调见识影响艺术追求[图文] 画家的格调见识影响艺术追求[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gtdgt4codfo.webp)

![中国当代艺术名家:佐娜[图文] 中国当代艺术名家:佐娜[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qaejh2ztlgr.webp)

![简析出版物中美术作品侵权类型[图文] 简析出版物中美术作品侵权类型[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tc5yy1lcgbn.webp)

![中国书画的减量是导致春拍市场下滑的主因[图文] 中国书画的减量是导致春拍市场下滑的主因[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jjjw0p0kpdo.webp)

![动漫游戏产业如何赋能城市发展?[图文] 动漫游戏产业如何赋能城市发展?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/joollgc3q1s.webp)

![傅抱石《井冈山》:在写实与想象之间[图文] 傅抱石《井冈山》:在写实与想象之间[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jppdazfu2ss.webp)

![浅聊桃花坞木版年画的当代诠释[图文] 浅聊桃花坞木版年画的当代诠释[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/byqtpf50sp4.webp)

![艺术推荐浙派画家金晓海先生[图文] 艺术推荐浙派画家金晓海先生[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qcmdh4j2nkw.webp)

![施建中|受众变化与时下人物画创作观念之调整[图文] 施建中|受众变化与时下人物画创作观念之调整[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xvgpipgdgvo.webp)

![徐渭《杂花图卷》:狂草入画的典范之作[图文] 徐渭《杂花图卷》:狂草入画的典范之作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/okvpqezxoud.webp)

![探讨画家张树人的水彩艺术与水彩画的收藏[图文] 探讨画家张树人的水彩艺术与水彩画的收藏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/he0ridbqe0y.webp)

![“难登大雅之堂”的潮流艺术品是否值得收藏?[图文] “难登大雅之堂”的潮流艺术品是否值得收藏?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jkb0gtehkok.webp)

![艺术品市场出现回暖迹象[图文] 艺术品市场出现回暖迹象[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zupxypgr5k1.webp)

![海上雅集精品赏析:日本茶具[图文] 海上雅集精品赏析:日本茶具[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nobxw0kmh3r.webp)

![走向世界的苍松画家禹化兴[图文] 走向世界的苍松画家禹化兴[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1b0jxnkzfzy.webp)

![上海一年300多场艺术特展背后的秘密[图文] 上海一年300多场艺术特展背后的秘密[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3g5114x0x5w.webp)

![髡残《层岩叠壑图轴》解析[图文] 髡残《层岩叠壑图轴》解析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/npr2y2ly5eu.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——书画家刘忠[图文] 2024全国两会书画焦点人物——书画家刘忠[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aexb3rivyzq.webp)