我常有一种微妙的、不知正伪的认知:美的体验对于美的观者而言,实际上是越来越宽容的。

观者对于美的体验,是基于将身心投入幻境与投入日常的交替,这种交替十分常见,并不相悖。就像既能在前一秒在思考艺术的绝望与救赎,后一秒却浮现起“世界上还有那么多好吃的,我的生命却太短暂了”的想法。

观者在幻境中体验美,美在一定境况中断裂,而在日常中得以延续。

尼古拉斯·普桑 理想景观 约1645年至1650年

古典主义的幻境比比皆是。比如普桑、洛兰等人所追寻的“理想化景观”(Idealized Landscape),在作品中,他们无意或有意地回避着残忍与苦痛,观者仿佛也进入了那透明、飘忽又充满了阳光的景致。同时,他们对样式、结构、秩序感的追寻也是“不允许超越的”,甚至“‘样式’迫使我们着手一切事情时,要奉行某种标准并有所节制”。

安格尔,圣母像 oil on canvas, 1867

再想想安格尔的作品,那就像是古典美忠贞的情人:一条衣褶的走向、眼神中的一抹光彩、凋零的花瓣、折叠的信笺……精致、完美,也恰是其动人之处。

当代艺术所热衷的幻境似乎稍有不同,但相去不远。无论是埃利亚松、比尔·奥维拉、班克斯……哪怕是杰夫·昆斯这样的艺术家,也都在试图将观者引入一种情绪和氛围,虽然这更贴近世俗,但那种试图为观者制造出一种神圣的见证的状态是相似的,那种艺术的象征意义与符号化概念,所传达的教化、所调动的情感、所铭刻的意味是相似的。

而最大的不同,是作为观者的受众的变化——欣赏艺术,不再需要掌握过多的专业知识,甚至没有相关知识也不会产生太大的影响。更甚,在种种当代艺术剧场化的体验中,观者自身亦变为创作者。这种角色之间的相互转变,一直存在(比如一幅自画像,在艺术家创作完成的瞬间,艺术家的身份就从创作者变成了观者)。

卡拉瓦乔 那喀索斯 约1597年至1599年

但是,这种转变和体验在过去的任何一个时刻都没有现在这样轻易:卡拉瓦乔是创造剧场化体验的大师,他的“酒窖光线法”(Tenebroso)使观者的目光集中于画面的主体,产生了一种偷窥感;而背景的隐去,则甚至产生了一种强迫性。可是即使是这样的作品,也没有看到种种“沉浸式”新媒体展览、看到巨大而繁复的装置等等的瞬间冲击来得强烈,更何谈自拍的冲动。媒介的改变,使艺术更加“易读”。

我想,这就是美的体验变得更加宽容。

个人而言,算是喜欢这样宽容的艺术体验。实际上,无论是批评或褒美技术的进步或虚无主义的盛行,这都是正在发生的进程,无可回避的现实,必然面临的未来。

不过在这宽容之下,仍有两件想谈的事。

第一件,是观者对艺术的母题(motifs)和属像(attribute)的关注,可能因此变得越来越模糊。

母题和属像,更像是一种过往的经验。过去的经验隐匿于暗处,就像记忆之于人类:过往的事情总是在影响着我们,即使已经忘记。

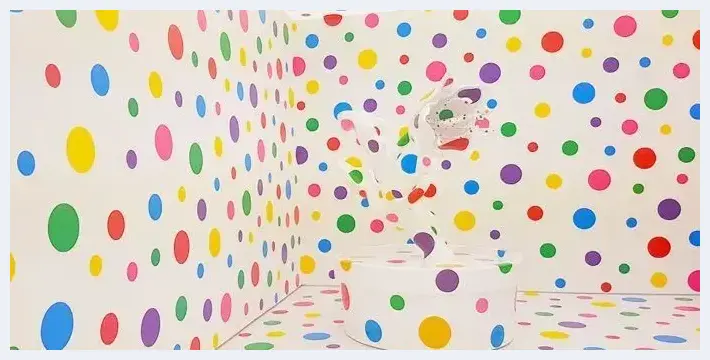

草间弥生 装置艺术 现场

这让人发现自己对美的理解可能也在一定程度上基于这些事物:我们在宏大的命题或是细枝末节上,无可避免地会受到过往的人类社会的经验、历史,哪怕是接触不多的事物的影响。

艺术何尝不是?

就此,寻找艺术的母题和属像是一件非常有意思的事情,让人好像触碰到了“隐藏的象征主义”,就像千回百转猜透了推理小说里的犯人、拆穿了那些惯常的桥段,有一种洋洋得意的成就感。

母题和属像不仅仅存在于那些具有文学性、叙事性的架上绘画当中,镜头后、装置上、影像里、行为中……从视觉图像到文字表述,从标题的拟定到艺术家的自我阐释,都难免会步入对某些母题或属像的沿用。

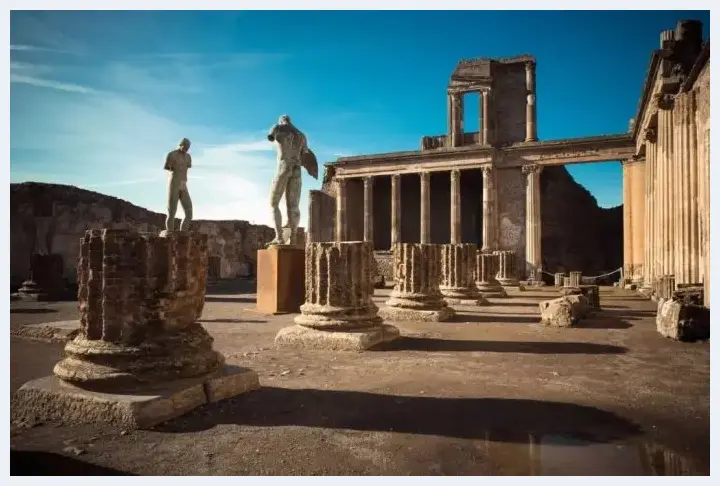

庞贝古城遗址

关于“自恋”的形象,是我一直关注的内容,其艺术创作的母题大多可以追溯至希腊神话的那喀索斯(或译纳西瑟斯,Narcissus),关于他的形象流变、性别的衍变和寓己的寓言,在此不多赘述,但我想谈的是,从庞贝古城到草间弥生,那喀索斯一直都是艺术家作品中的主角。

虽然真正描绘神话的时代已经远逝,美的体验变得宽容,俗世的神话与幻境的神话一同构成了审美,但,那喀索斯这样的“幽灵”却永不消散。

贾尼·德西(GianniDessi)雕塑作品

第二件事是近两年发生的。

2016年,两位采访对象的回答,让我感到了困惑。那年曾采访一位名叫贾尼·德西(GianniDessi)的意大利雕塑家。多数内容都记不太清了,只有一句话因为在文档中所以会时时想起,他说:“表面上,技术推动着艺术的繁荣,而近年,艺术却变得愈发贫乏、空洞。艺术的形式开始超越内容,画框开始吞噬掉绘画自身。”

同年,德国国家博物馆馆长佐尔格·乌尔里奇·格罗斯曼(GeorgUlrichGrossmann)在采访中,从当今艺术发展趋势的话题开始,高兴地谈起了博物馆的呈现方式:“一直以来博物馆的关注点总是在于如何更好地向观众呈现原作,从前,无论怎样改变展示方式,我们的展示都难以脱离展览现场。而随着技术的发展,线上化和电子化,甚至让观众能看到比博物馆更清晰的原作细节。新媒体已经介入、改变了我们的生活。”

埃利亚松的《天气计划》

当群体凌驾于个体之上,任何关于美的阐释最终都可能变为集体的失语。

丰饶被贫瘠浇灌,沉夜被日头笼罩,故事被虚无撕裂,混沌与焦虑从盒子中尖叫着四散,却怎么也追赶不上。

美在此断裂。

你在美术馆里看展览起了一身鸡皮疙瘩,听着熟悉的歌流下眼泪,吃三角饼干却突然吃出来一颗心形饼干,下雪天在家看动画片吃热乎乎的糖炒栗子,或者干脆什么也不做,就看玻璃渐渐地氤氲,脑子里想着同火锅和蘸料搏斗。甚至是做了一个年轻时才会做的梦。

或许就像波德莱尔所说的“幸福就在那儿,就是一小块糊状物”。

美在此存续。

就此,美无限地断裂与存续。也或许幻境和日常一直都属于同一颗骰子。

特雷弗·帕格伦的《轨道反射》(模拟图)

艺术从未离开过技术的革新,从解剖学到摄影术,从光学理论到印刷术……至今,全球博物馆开始了数字化的狂欢、人工智能艺术品通过了图灵测试、艺术家特雷弗·帕格伦(Trevor Paglen)要发射人造卫星公共雕塑《轨道反射》……

技术之于艺术和审美,最终会是什么?将是“吞噬了画布的画框”,还会是“介入、改变我们生活”的妙药?最终,会有“科学家替代艺术家”的那一天出现吗?

因为宽容,美的断裂和存续变得更加频繁,更加趋向日常。

比如,当你喜欢的“小众”变成“大众”,无论是某个独立游戏、某个(曾经的)先锋乐队、某个初出茅庐的艺术家,独属于你的“美”变成了“大众审美”的一部分,有些人可能欢欣雀跃,但有些人却对它的喜爱在减弱甚至消失。你会有这样的时刻吗?

此时,正是你的美在此断裂,他人的美却仍在以种种方式存续。

![御制名琴再获高价 中国古琴缘何成为拍场新贵[图文] 御制名琴再获高价 中国古琴缘何成为拍场新贵[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0wtf3u2hda3.webp)

![孟云飞:经世致用是书法艺术发展的不竭动力[图文] 孟云飞:经世致用是书法艺术发展的不竭动力[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2m15mv5xbgx.webp)

![2022年中国最具影响力人物专题报道:陈冬至[图文] 2022年中国最具影响力人物专题报道:陈冬至[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/omjvmylbaym.webp)

![徒步高瓴 浑自天然:品读石林先生水墨画[图文] 徒步高瓴 浑自天然:品读石林先生水墨画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/haue3cnuvgp.webp)

![特别推荐艺术先锋人物:崔培鲁[图文] 特别推荐艺术先锋人物:崔培鲁[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/32ihtskazz1.webp)

![手稿是不是书法 名人手札拍卖的法规困局[图文] 手稿是不是书法 名人手札拍卖的法规困局[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zolkbsk1v4m.webp)

![天地玄黄,金墨无界——刘毅臻在古今中西之间构建永恒[图文] 天地玄黄,金墨无界——刘毅臻在古今中西之间构建永恒[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2x0edvzveuf.webp)

![穿越传统与现代的攻守[图文] 穿越传统与现代的攻守[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/04cuqei4q0l.webp)

![寅虎纳财 鸿虎齐天——著名画家谢荣仁[图文] 寅虎纳财 鸿虎齐天——著名画家谢荣仁[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tlqsdyfrei0.webp)

![天地玄黄,金墨无界——孟庆瑞在古今中西之间构建永恒[图文] 天地玄黄,金墨无界——孟庆瑞在古今中西之间构建永恒[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/13soqymtl2k.webp)

![2016艺术品市场稳中提质求变[图文] 2016艺术品市场稳中提质求变[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5w5gg0ncjdo.webp)

![视觉艺术:抵御一切横在面前的丑陋[图文] 视觉艺术:抵御一切横在面前的丑陋[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xoxsvdqeija.webp)

![艺术家离开写生对着照片画会越来越迟钝[图文] 艺术家离开写生对着照片画会越来越迟钝[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vnfsdagy4ny.webp)

![解析艺术顾问:多面猎手 不只是中间桥梁[图文] 解析艺术顾问:多面猎手 不只是中间桥梁[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jp1ff0yxlov.webp)

![什么样的艺术家手稿最有收藏价值[图文] 什么样的艺术家手稿最有收藏价值[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qjc5jbsxh2y.webp)

![艺述中国·年度影响力艺术家—苏冠人[图文] 艺述中国·年度影响力艺术家—苏冠人[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/om5bft1bjt2.webp)

![女性人体油画作者同性恋题材作品引争议[图文] 女性人体油画作者同性恋题材作品引争议[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jypjcva5ec0.webp)

![荣宝斋(上海)拍品赏析:程十发《迎春图》[图文] 荣宝斋(上海)拍品赏析:程十发《迎春图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1wgwed0cp01.webp)

![亨利·摩尔:纯粹与自足,雕塑拥有自己的生命[图文] 亨利·摩尔:纯粹与自足,雕塑拥有自己的生命[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/usclrrfxcpd.webp)

![如何欣赏白石虾和悲鸿马[图文] 如何欣赏白石虾和悲鸿马[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/404yciipfmm.webp)

![丝绸之路北方行·赵文元研究八[图文] 丝绸之路北方行·赵文元研究八[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5r23mjylez2.webp)