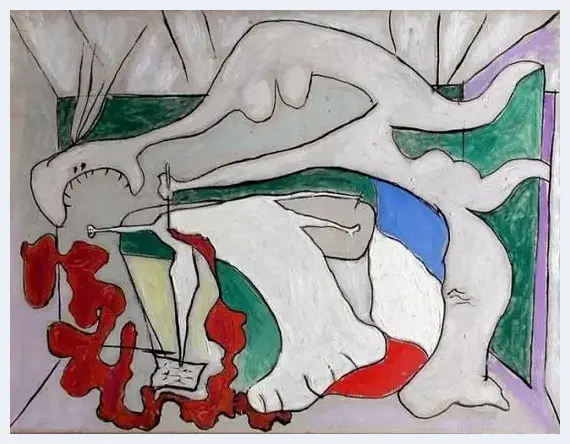

恶意小图画,毕加索

恶意小图画,毕加索

1932年,毕加索开启了一段风流韵事,这激发了他长达12个月的疯狂的创作。英国泰特现代美术馆展出超过100件他在那年完成的画作,主要以他的情人玛丽·泰瑞丝·沃尔特 为对象,画作类型涵盖肖像画、超现实主义绘画和雕塑作品等,呈现了毕加索对情人的爱恋,以及他在妻子与情人之间的矛盾与挣扎。“澎湃新闻·艺术评论”(www.thepaper.cn)特编译卫报评论员Laura Cumming关于此展的评论。

1932年,毕加索开启了一段风流韵事,这激发了他长达12个月的疯狂的创作,正如在这场令人兴奋的展览中所展示的那样。

1931年的圣诞节,50岁的毕加索被糟糕的婚姻束缚住,欢庆佳节的每一件事都让他恼火。为了摆脱他的妻子奥尔嘉·科克洛娃,他离开了他们在巴黎的豪华公寓,走上阶梯去了楼上画室。在这里,他呆了一晚上,完成了一幅关于一个女人刺穿自己性对手乳房的恶意小图画,随后他开始在一张更大的画布上作画。

新的画作展示的是一个曲线优美的女孩坐在扶手椅上。她的胳膊是一种淡紫色——充满了挑拨的意味,暗示着她与画家一种不寻常的关系,如果奥尔嘉能看出其中的玄机就好了。画中的女子身体柔软撩人,她的头是一颗心形。毕加索没有画出她的脸,因为那会使他远离;毕加索反倒经常使用一系列刷痕使那些特殊调配的颜色变脏变模糊,对于描绘这位模特更是极尽所能。画中的这个女子就是玛丽·泰瑞丝·沃尔特,她22岁,是这位画家的秘密情人。

玛丽·泰瑞丝,毕加索摄

玛丽·泰瑞丝,毕加索摄

说生活和艺术没有隔界,这没错,但对毕加索而言这种说法还不够充分。他写道:“一个人作画,也是一种记日记的方式。”这场引人入胜的展览目的在于打开那本1932年的日记,跟随大师去回顾他每周、每日画的作品,体会那些夸张强烈的情感,你甚至能够感受到他与玛丽·泰瑞丝做爱前和做爱后,那种肉体和心灵的冲动被他直接注入画作。

毕加索于1927年在拉斐特美术馆偶遇玛丽·泰瑞丝。那一年她17岁,他45岁。照片显示,她身材矮小,健壮,皮肤黝黑,尤其擅长运动并沉迷于沙滩,是一个十足的女性代表。玛丽·泰瑞丝不知道毕加索是谁,但是她的资产阶级母亲知道,因为毕加索世界闻名。他是一位有专车接送的名人,有一个俄罗斯芭蕾舞演员的妻子,他为了画画将要买下诺曼底一座有塔的大厦,为了雕塑将要买下一个车库。每一个参观过这个展览的人都会惊讶,奥尔嘉·科克洛娃本已经从1932年的超过100幅主要画作中完全看到了我们所看到的一切,却未能推断出对手的潜在威胁。

《奥尔嘉在扶手椅里的肖像》,毕加索,1918年

《奥尔嘉在扶手椅里的肖像》,毕加索,1918年

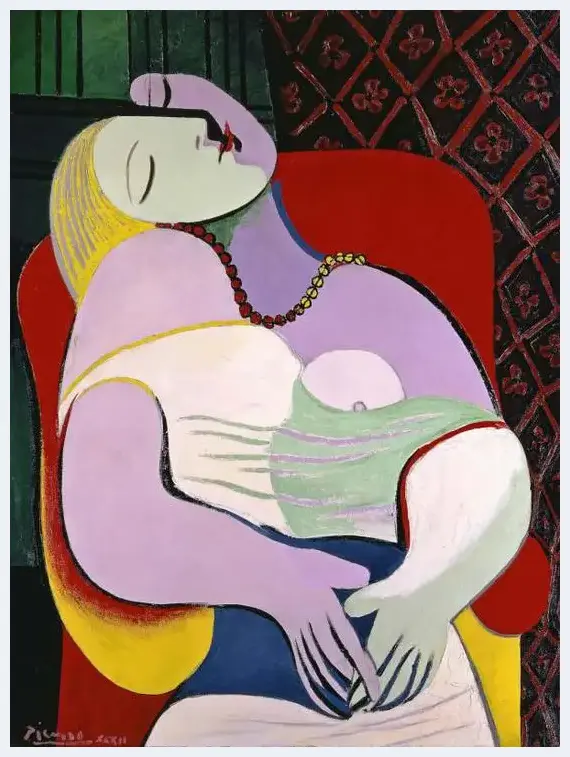

毕加索从始至终都出现在展览的中心。开幕画作非常震撼人心,描绘了一个薰衣草颜色的侍女,她的眼睛碧蓝,秀发金黄,头尽情地向后倚在扶手椅里。你能从整场展览中认出她的色彩,伴随着她椭圆的眼睛,古典的鼻子和谷物一样灿烂的金发。在画作中她展现的是一种性交过后的舒适,倚靠着,小憩,伸展,做梦,画的描述她是似乎在床上睡着一般。

《The Dream (梦)》,1932年1月24日

玛丽·特蕾莎在椅子上打盹,睡裙滑落下来,露出了一边的乳房,双手交叉于一点。她正在做梦,梦见了毕加索(仔细观察她头部的构造)。于是,一个欢爱的早晨给予了毕加索灵感,随后的一下午他便开始独自进行创作。

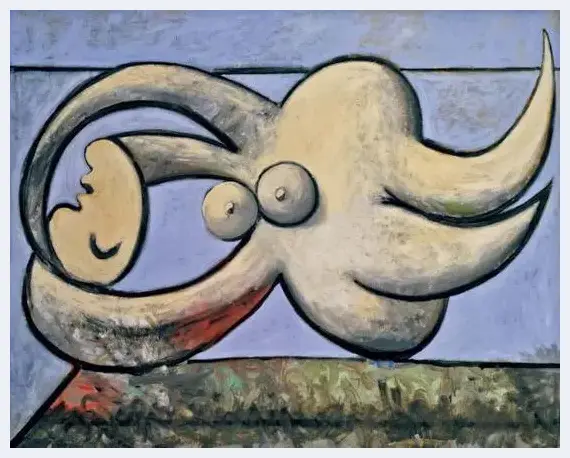

一月,她出现在银色的月光下;八月,则裸露在炽热的钴蓝色天空之下,穿着她那黄色的泳衣,在沙滩上如同海豹一样与球保持平衡,卷曲起来又像一只猫。毕加索未她塑造了一个大脑袋,其状如球,而她古希腊般的外表仍然使她美丽动人。画面中,胸部再次出现,在白色灯光的笼罩下悬挂在古典的柱子上,或者作为生动的画作和它的作者一起冲进迷人的现实。

《情色,温柔的裸体》,毕加索,1932年2月

《情色,温柔的裸体》,毕加索,1932年2月

标题没有提供任何东西——沉睡的女人,沐浴者,裸露者,全是匿名的。玛丽·泰瑞丝被安排在毕加索对面的公寓里。但奥尔嘉可能并没有注意到,毕竟她正在抚养他们的儿子保罗(Paulo),并且经营一家繁忙的社交沙龙。生活快速向前发展着,正如被选择展示出的照片、报纸、电影、信件那样。二月份,毕加索的画作售卖价破纪录的达到56000法郎。三月份,毕加索在苏黎世举办了个人画展;他为即将到来的夏天购买了大量画布;当奥尔嘉不在时,他便和玛丽·泰瑞丝共眠。而编辑们正开始为其添加图册目录。

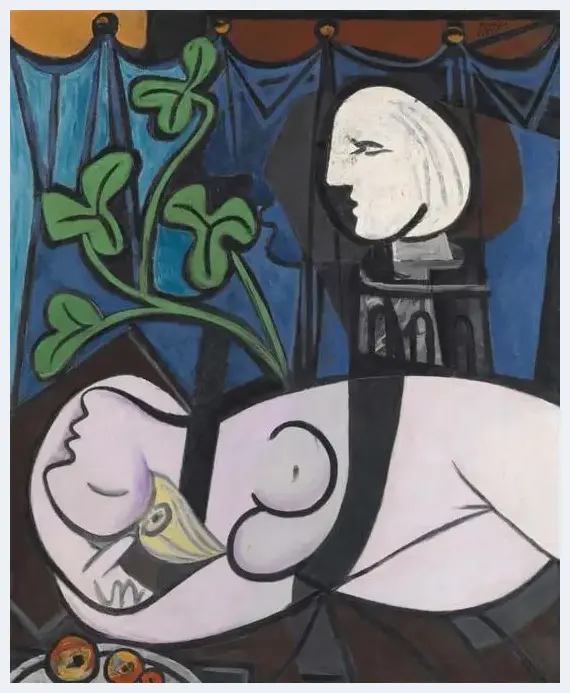

《裸体、绿叶和半身像》,毕加索,1932年

《裸体、绿叶和半身像》,毕加索,1932年

即使这段风流秘事不为人知,但这些画作似乎“出卖”了它。当然了,它们不同于传统肖像画的画法——模特坐在画家面前。回忆毕加索笔下的玛丽·泰瑞丝,她就是一个朦胧的紫色记忆,或是她那被分开又重新组合的肢体和手,以致于你几乎无法辨别这个人物。在一幅画中,她鼻子像阴茎,手像外阴;而在另一幅画中,她那延展的椭圆形背部和屁股支撑起了面部,乳房则犹如碟子中的丰盛水果。

毕加索雕塑作品

毕加索雕塑作品

这个大展的一个重要之处,在于它强调了毕加索不可或缺的怪异性。各种形式的交织,明显不和谐的颜色搭配——深红色、淡黄绿色、淡紫色,而且这些画作往往是情色的,又是柔和的。它们拥有一种反直观的美。这些画作一个接一个,感觉就像在画室中互相交谈着。在三月,这些宏伟庄严的裸体画再次相聚,成为了1932年以来的第一次重逢。

《拯救》,毕加索,1932年11月

《拯救》,毕加索,1932年11月

毕加索创作了一批试图拼命抢救溺水女子的男子形象。在这个早期的版本中,痛苦凝结在小范围中,男人留着大胡子,具有古典特征,而受害者宛如仙女。画作中再次出现了淡淡的兰花紫色:这是玛丽·泰瑞丝的标志性色彩。

展览从2018年3月8日起,将至9月9日。本文作者为卫报评论员。

《镜子》,毕加索,1932年3月

《镜子》,毕加索,1932年3月

玛丽·泰瑞丝躺在她的古典半身像下,身后便是堆积的舞台幕布。此时此刻,无花果树的叶子垂在她的身上,像是沉醉在她的身上一样。然后又是她后面的镜子闪烁着波状的韵律,像极了贝拉斯克斯的《镜前的维纳斯》。从午夜到白昼,穿越季节和世纪,从古老的树林到现代巴黎,她做着梦,而他想象着这一神话。

这些画作第一次出现是在1932年6月的毕加索作品回顾展中。两千多位巴黎人士身着晚礼服和燕尾服参加了开幕式。照片显示,他们并不习惯这种作品带来的冲击。奥尔嘉似乎终于意识到发生了什么,尽管她当时并没有离开毕加索,而是直到1935年玛丽·泰瑞丝怀孕时才离开。当天,毕加索并没有在展览现场,反是去看电影了。

在泰特现代美术馆几部作品中精彩地浓缩了这次回顾展,让人对毕加索的职业生涯有了一个完整的认识,从身着衬衫的悲伤女孩,到蓝色时期的自画像,再到新古典主义的奥尔嘉都包含了女性冰川般的的刚直不屈。毕加索重新定义了女性的肖像,而奥尔嘉却再也没出现过(在他的作品中),除了一幅可怕的黑发女人的画像。她的脸像是一块暴力的黑色调色板,其面部无法辨认。那时奥尔嘉正在接受精神病治疗。

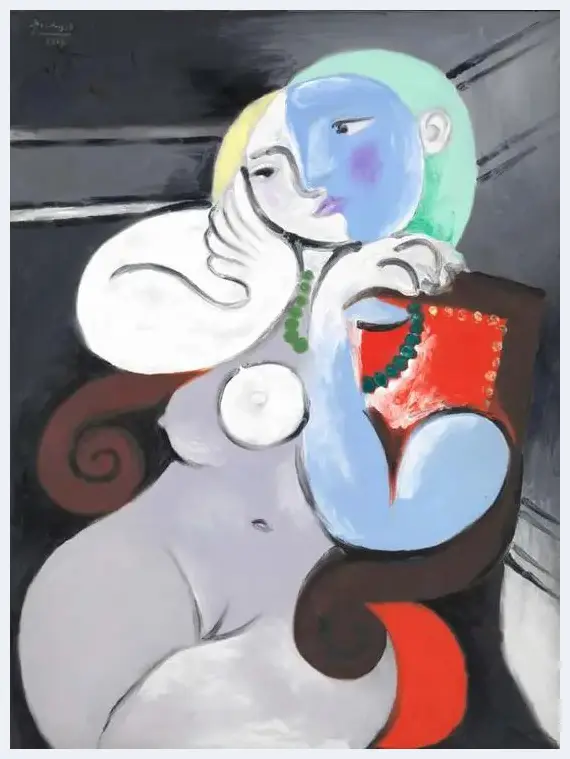

《红色扶手椅上的裸女》,毕加索,1932年7月27日

《红色扶手椅上的裸女》,毕加索,1932年7月27日

在毕加索为其情人创作的上百幅画作中,这一幅画无疑是最美最温柔的。作品创作于她23岁生日不久后的夏天。

为何毕加索没有哪怕一次对女人真的动心?他曾经讲过,爱是一切。美与恐怖仅一线之隔。在毕加索心目中,玛丽·泰瑞丝可能是他光辉闪耀的月光,但她的形象也会逐渐缩减成为在沙滩上奔跑的简笔画人物。

毕加索是多产的,这个展览甚至可能放置几百张图像。但是精心的选择意味着永远不会被埋没。在一间黑白画布的房间展示着他用颜料所画出的炭笔画效果。然后他随意地擦去,黑色的画面意味着抽象表现主义。在另一个画廊中展示了提香(意大利的画家)的女神们,她们伴随着年轻希腊笛手的音乐躺着。年轻的笛手总是和老一辈人竞争,还有瓦尔德伊森海姆祭坛画中的14道黑暗的刑罚。这里的作品没有深度,只是一些细枝末节。毕加索只是通过图形符号来探索他的精神杰作。

毕加索在作品前

毕加索在作品前

在这一系列的作品中,他的形象塑造是泰特现代美术馆的主题。每一幅作品都涌动着力量和欲望,他的画刷像舌头和手抚爱着爱人的身躯。命运在这一年的最后时刻发生剧变。

法西斯主义在欧洲蔓延,在一条被污染的河流中游泳后,玛丽·泰瑞丝患上了危险的疾病。在最后的作品中,男人绝望地试图营救溺水的妇女。在这种绝望中仍有一种蜕变的感觉, 神话般的情节和感情。毕加索从此进入了他一生中最糟糕的阶段,在两个女人之间摇摆不定。但是玛丽·泰瑞丝从未抛弃他。就像毕加索精心为她创作的经典半身塑像一样,她(对毕加索的爱)如英雄般永垂不朽。

![顾大明:重聚婺源[图文] 顾大明:重聚婺源[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/swypkhml00q.webp)

![解读中国古代玉牌[图文] 解读中国古代玉牌[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dexm4u30x2g.webp)

![青铜“三颂”:记录周代礼制[图文] 青铜“三颂”:记录周代礼制[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hswx2d1onqf.webp)

![高冷的博物馆如何培养出更多乔英子[图文] 高冷的博物馆如何培养出更多乔英子[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pafrem3bblp.webp)

![丹青绘画中秋月 翰墨书写盛世情——著名画家于受万的绘画艺术[图文] 丹青绘画中秋月 翰墨书写盛世情——著名画家于受万的绘画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rmvij3qjxub.webp)

![王清州 ——大写意花鸟十二家[图文] 王清州 ——大写意花鸟十二家[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gxljccwteg1.webp)

![为什么吴昌硕的作品卖不过齐白石[图文] 为什么吴昌硕的作品卖不过齐白石[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jbnhgjqicbd.webp)

![印度:南亚艺术市场的强心剂[图文] 印度:南亚艺术市场的强心剂[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3vtz3qvulzw.webp)

![一边出圈一边引争议的普利策克建筑奖[图文] 一边出圈一边引争议的普利策克建筑奖[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wcystq5dr5v.webp)

![建国钞大单成交上涨25% 将成下半年大热品种[图文] 建国钞大单成交上涨25% 将成下半年大热品种[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/o30ep5ynjzb.webp)

![巴黎的波希米亚生活 孕育了毕加索名作[图文] 巴黎的波希米亚生活 孕育了毕加索名作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5q4li5epoft.webp)

![福鼠迎春:袁连华祝全国人民新春快乐[图文] 福鼠迎春:袁连华祝全国人民新春快乐[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0ozzyqtdmvw.webp)

![画画小记[图文] 画画小记[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ygyi5hndgmb.webp)

![牛年“牛市”[图文] 牛年“牛市”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lds2yzyvm4e.webp)

![海上雅集精品赏析:文房四宝及书画[图文] 海上雅集精品赏析:文房四宝及书画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xkrfppptclw.webp)

![不断崛起的东南亚艺术[图文] 不断崛起的东南亚艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qvxoc0x51sn.webp)

![海上雅集精品赏析:汪亚尘画作[图文] 海上雅集精品赏析:汪亚尘画作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cpaafkvdmfg.webp)

![崔子范:新时期写意花鸟画的里程碑[图文] 崔子范:新时期写意花鸟画的里程碑[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x4mhciphhag.webp)

![艺术要为人类的最高文明奠基 ——《艺术市场》与人文艺术家周天黎对话[图文] 艺术要为人类的最高文明奠基 ——《艺术市场》与人文艺术家周天黎对话[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pdsc4oh10or.webp)

![用泥土和火焰绽放敦煌艺术---艺术家罗红[图文] 用泥土和火焰绽放敦煌艺术---艺术家罗红[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/23ybozkgybz.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——书画家刘忠[图文] 2024全国两会书画焦点人物——书画家刘忠[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aexb3rivyzq.webp)

![我武惟扬 神骏赞歌·赵文元研究二[图文] 我武惟扬 神骏赞歌·赵文元研究二[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5xfa1kb5amb.webp)