木心与潘其流1980年在沪上

木心与潘其流1980年在沪上

乌镇和陈丹青让公众了解了木心,在同一时代的潘其流(潘其鎏)和木心有着很多交往,他们的生命轨迹惊人的相似,同受林风眠影响,同在艺术和文学上有造诣,并先后出国。不同的是, 在美国,潘其流得到了老师林风眠多达六万美金的巨额资助,后在美数十年从事抽象画创作。而木心在纽约遇见了陈丹青,后通过弟子的助力而成名。后来他们成了高龄出国闯荡世界的画家典范,当然面对师尊林风眠的勇气,他们还只能自叹弗如。林风眠在二十世纪的文化意义与美术光芒的完整呈现,仍需澄清误区,照亮盲区。

3月16日是潘其流先生辞世两周年,“澎湃新闻·艺术评论”(www.thepaper.cn)特刊发《林风眠与木心背后的潘其流》一文,探索三人人生和艺术的交集和发展。

读陈丹青的《绘画的异端》,再读王瑞芸的《也谈木心》,细细揣摩,觉得各有千秋。前者如放大镜,注重细节, 或许是画家,或许走得最近,倾注极大热情与激情,侧重扩大亮点,赞其之异。后者长焦远望,展示历史画卷,擅长人物互动,或许是艺术史学者,偏向冷峻思考与深刻剖析,更多关注潮流走向,求之其同。不管是直白,或者是婉转,都在努力呈现木心,将其比较准确完整地呈现世人。木心有福气,晚年有了陈丹青,有了陈向宏,有了乌镇,成就了文化人辉煌的典范,尽管这种典范还有点乌托邦式。对木心认识有偏差,都不足为怪,客观上讲,那是木心将自己藏得极深。 这是特定历史时期的一种自我保护,长期以往,成了一种生存方式。再则,适时地分期呈现,可能也是陈丹青们的智慧之处。笔者追寻林风眠十余年,在人物采访与史料搜集时,无意之中与木心有所交集,专此列出,但愿对木心研究,能起点补充与参考作用。

笔者知道木心已经很迟。2009年8月26日,从上海回杭州时,途经乌镇,偕同美国朋友受潘其流先生之托,奉命拜访孙牧心(潘其流从来不叫木心)。此时潘先生已在回国途中,我们算是打前站。在白墙门外,数次敲门,惟闻狗吠,不见人来,只得在门缝里塞了张纸条。28日接到木心先生代秘书 电话,称孙先生外出一时联系不上。我们说明潘其流先生情况,请求努力转达信息。9月3日,潘先生抵达杭州之后,曾再度电话代秘书,还是闭门谢客。

潘先生好像心中有数,叫我们不必再联系了,说:“孙牧心每次出版新书后都记得我的。孙牧心还是很爱才的,当然有一天我把我的作品(当时第二本画集《潘其流抽象视野》 即由中国美院出版)寄给他。我并不逊色,如果他看到以后,他会改变主意的。把我的画册寄给他,他应该想一想自己以前 对我的感情,他应该有种新的感动。”

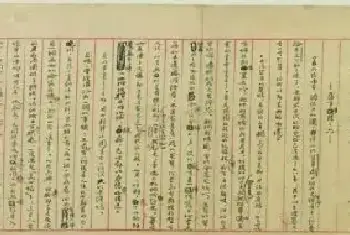

潘先生的第一本画集《诗性抽象世界》 (人民美术出版社 2007年出版)上,就有木心的序言《东方的喜悦》,并且还有两人的合影。

东方的喜悦

中国古代的壁画,只有皇家和教门才画得起。皇家的壁画,无非是“颂”。画家以臣称,应制奉命,偶有恩准具名者, 使后人知道谁是古代壁画家。

教门的壁画作者,有著名大师,沐手薰香恭绘者中,总 也有无神论者,惟其异端,有主见,有忧闷,借十丈素壁, 宣泄其天才之光华,于是愈见诡谲绚烂,蔚为大观。 一个绘画大国,总在说中国艺术无论在那方面都是源远流长, 文化的乳汁又浓又多。然而吮吸者少吮吸而掩映前人者尤 少。

近代的所谓典型的中国画,往往盘桓于元、明、清文人 画的笔墨风调之中,似乎不知秦汉魏晋唐宋为何物,又如, 谁都认为敦煌壁画是个世界意义的艺术宝藏,而在近代中国 画中,几乎看不见“我们家里有个敦煌”,赏而思,入而复出, 有所为,有所不为,潘其流先生如是对待中国古代艺术的。

取壁画之形,将石刻、陶俑的拙味和民间泥塑的雅气揉和之,取壁画之像,将木板绣像,漆雕装饰的简练,流利结合起来。

取壁画之色,将因岁月的流逝而醇化了的斑驳陆离的奇妙感觉,自由地引伸铺张。他的画是《室内乐》有别于宫廷乐、教堂乐。这些亲切的重奏,时阴时晴,忽冷忽暖,如甘如酸,变化著我们的喜悦。

西方论家常以为马蒂斯倾向东方趣味,西方艺术家所乐道的东方,其实只指到日本,南洋群岛或印度(浪漫派则神往波斯、土耳其)。

真正的东方精神,氤氲于华夏中国。把整个东方艺术比作一塔,中国艺术也许就是塔中之塔。

潘其流先生在绘画上表示他不追求神秘,倒是喜欢画凡 人,画常见物一流露出来的却是神秘的东方风情,东方意识, 东方审美观。

自古迄今的中国艺术有待再认识。在著再认识的过程中,潘其流的《近距离壁画》《生活壁画》将使现代人喜悦。不同于马蒂斯的西方的快乐,而是东方的喜悦。

木心 1980年秋

关于潘先生的画,木心还有两段文字,也十分“木心”, 对潘先生人与画,都有自己的独到认识。

一段题为“那是往事”:

好多艺术家在足以称为艺术家之前先是足以称为热情家。

青春年代,经历一阵阵受之无愧的凄苦。有一次,他到乡 间来避难,发高烧、大汗、昏睡几天才自己开口要喝水,喝了水,说:我来的时候,路两旁油菜花,黄、大片的油菜花,黄得好狠心。

病稍愈,他要画画,作立方体主义的分析试验。

如果他画黄得其狠心的大片油菜花,那就乏味了。

木心 1980年秋

另一段无题,无日期,落款:阿辛,好像是第一次出现的

新笔名。

完美的人是干鱼。

其流是不完美的。

与他同时学画的一大群伙伴,其中有十来个曾是良朋密

友,当时各负才具,笑傲湖畔,渐渐花落水流,貌合神离地

背弃了艺术,三十年之后,这些人在艺术上失踪了。

这些人先后干了,完美了。

其流在水中游,海中游,双鳍变形为翅,一条飞鱼。偶

尔、故友中之一二来看他,不免看到他的画,初无言,继而

疑问,干鱼认为水中鱼是怪鱼。

艺术的道路并不难走,弯弯曲曲而已。

人得保持正直,弯弯曲曲的路只适宜于秉心正直的人走。

他的画证明他是正直的。

阿辛

木心谈到与李梦熊的绝交时,曾言:“友谊有时像婚姻,由误解而亲近,以了解而分手”。“我爱的物、事、人,是不太提的。我爱音乐,不太听的。我爱某人,不太去看他的。现实生活中遇到他,我一定远远避开他。这是我的乖僻,是为了更近人情”。难道木心与潘其流的关系,也是如此?在木心一生,交往的朋友中,时间最长的可能是潘其流,并且共同经历了艺术、革命、谋生、磨难与出国等等不同时期的跌 宕人生。潘其流1947年入学国立杭州艺专,1951年毅然离开学校追随林风眠到了上海,直至林风眠1977年离开大陆,不但在学校里是林风眠画室学生,而且在社会上依然是林风眠形影不离的贴心学生。

潘其流与老师林风眠在上海复兴公园

潘其流与老师林风眠在上海复兴公园

木心是上海美专学生,正是由于当时杭州艺专学生潘其流的引荐,拜访了林风眠。木心与林风眠交往并不密切,但受其影响却格外深远。对于潘其流,在木心后来的文章与公开谈话中,虽然没有正面出现,但仍隐隐约约,并没有完全抹掉。如在木心的《双重悲悼》中,引用的话,都是出自潘其流之又:“林先生说你是画家,更像是诗人。”“邀你三次了,再不去林先生会生气的。”提及的林风眠 来信内容,也都引自林风眠致潘其流的信。导师资源,此时的确是不分内外,共同享用。

木心初期模仿林风眠的画,十分明显。

林风眠的画

林风眠的画

木心的画

木心的画

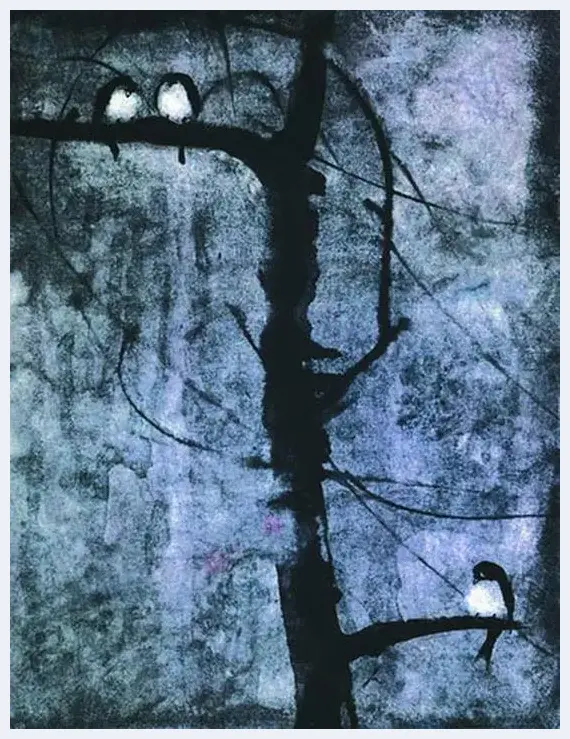

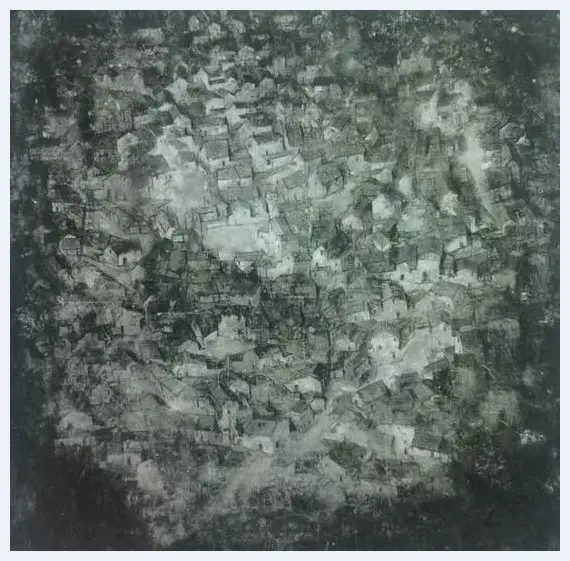

七十年代后期,木心与潘其流的画,也有惊人的相似之处,是同出师门,或是相互浸透?

潘其流的画

潘其流的画

木心的画

木心的画

木心与潘其流的相识,有点惺惺相惜。暑假,潘其流一个人搬到教室里住,每晚可听到大礼堂里的钢琴声,十分惊奇,怎么会有个音乐家在这里?后来知道是孙牧心在弹,弹得很好,潘其流就站在外面偷听。那时候潘其流的水彩画画得很扎眼,每天在草地上画时,孙牧心也悄悄地来看潘其流。 接触了一段时间,孙牧心拼命地跟潘其流谈文学,互相 之间沟通很好,觉得潘其流才华出众,值得做朋友。杭州艺专有个特点,只要有一个同学在校就读,就可以带人来住, 学校是不管的,只要给食堂交上伙食费,就可以在里面吃饭。 孙牧心就是凭与潘其流认识,住到了杭州艺专,俨然成了杭 州艺专的“学生”。

孙牧心比潘其流仅长一岁,但特别早熟,老成持重。对古典文学,尤其是对魏晋、唐宋文学格外感兴趣,还能即兴作诗,并且写得非常好。他对文学与音乐的爱好,对潘其流影响最深。但是孙牧心骄傲,不愿接近人,有大少爷的坏脾气,生存能力较差。

在上海美专搞学生运动的时候,孙牧心是文艺部的部长。 他的四个朋友都关进监狱去了,他逃到杭州来,不住在家里, 就住在杭州艺专。1948年秋到台湾避难,带了一箱的钞票, 满满的一箱国民党的金元卷。在台湾曾与席德进一起住台南嘉仪中学。每天给潘其流写一封信,这信不是一般的信,而是像女孩子求爱那样的。会写诗嘛,每天写一首诗,里面还夹着花啊草啊什么的,非常女性的那种东西。

1949年初从台湾回来,与潘其流等在西湖金沙港盖叫天的房子旁搞了个绘画研究社。其实是以画室为名,进行革命联络,将革命青年送往浙东游击区,最后将自己也送进了部 队。木心参加了八十一军(可能也就是简历中写的:1949年5月至7月,文工团,温州);潘其流参加了地方部队,彼此暂时分手。但有趣的是,他们不约而同,都没有在军队待下去, 并且都以肺病为理由,离开了当时最为荣耀的革命队伍。潘其流回到学校,而孙牧心跑到莫干山,带一位学生教音乐了, 结果是这位学生考取了音乐学院。

1956年,这位学生作为胡风分子被抓,审问思想根源时, 交代是受孙牧心影响。孙牧心即以胡风分子关进看守所,创作的所有文学作品都被抄走。审查结果,不是胡风分子,才放出狱,但原来所在的学校已将其除名。坐过牢房,学校除名,在五十年代是天大的政治问题,但潘其流没有嫌弃。在归无居处时,照样将其带回自己家,在客厅里加了一个铺,安置下来。住了一段时间,夏天到了,衣单裤短,潘妻袁湘文觉 得起居不便,很不舒服,潘其流只得让其搬走,搬到一位学生家了。当时祟拜孙牧心的学生还是不少的。

从1957年住在潘其流家开始,潘其流就已将广告业务交给他,与自己一起做了。孙牧心本来对广告一点经验都没有,但一旦走进,上手很快。1958年,潘其流与孙牧心还在杭州参与设计公司工作。除了广告,就是搞大型展览设计,业务 一直扩展到北京。潘其流在前打先锋,接业务,在局长部长前面,口若悬河,头头是道地陈述自己的设计方案,而孙牧心紧跟后面,认真落实,合作默契,天衣无缝。全国农业展 览会与全国工业展览会,革命历史博物馆这样大型的布展设计,都留下他们成功的喜悦,得到了谷牧夫妇和张汀的高度欣赏。张汀甚至还动员他们到他学校去。本来想去的,后来 一看住宿条件太差了,就不去了。多牛!

八十年代初,孙牧心与潘其流几乎在一起筹划出国,从准备材料到办理签证,都有相似之处。潘其流早走一年,但仍不忘助孙牧心一臂之力,托朋友的女婿,为其找到了担保人。潘其流原拟将孙牧心的画带出来,先张扬一下。但出师不利,胃出血手术差点送命。自己都瘪掉了,只得将画退回孙牧心。退还画时,有了插曲,数量不足,孙牧心不爽,潘 其流不让人的话又出来:“你的画,送给我,我都不要!”一 说断交,缘出于此。还有一说,潘其流偕同学生赴纽约,孙牧心陪同参观大都会博物馆。孙牧心买了两张票,潘其流说是三个人呀!孙牧心说,她不懂,不必进去。好像不可理喻, 但木心完全可以自圆其说,并且振振有词,这才是木心。笔者亲眼目睹,几十年后学生仍为孙牧心之绝情耿耿于怀时, 潘其流非但不帮腔,反而责怪学生理解的欠缺,声色俱下:“孙牧心是个才子,我始终都很器重他!”

潘其流手捧《木心纪念专号》深情凝视

潘其流手捧《木心纪念专号》深情凝视

潘其流与孙牧心的生命轨迹有着惊人的相似,不同的是, 在美国,潘其流得到了老师林风眠的多达六万美金的巨额资助,得以在旧金山艺术学院攻读完成了雕塑与陶瓷两个硕士学位,数十年从事抽象画创作。而孙牧心在纽约遇见了陈丹青,开讲世界文学史,转身再写中国,一举成名。陈丹青讲: “但你去问问五十多岁的中国文艺家,谁愿意,谁敢,孤身一 人出去,重新开始?”答案是:潘其流与孙牧心,都愿意,都敢。他们无疑成了高龄出国闯荡世界的画家典范,当然面对师尊林风眠的勇气,他们还只能自叹弗如。

孙牧心认为:我们读书的时候就是有林风眠先生带着。 中西绘画沟通,林风眠他们介绍得很纯正,是有功劳的。

林风眠与潘其流孙牧心两代艺术家,虽然经历不同,但艺术基因相传,从中仍然可以寻找共同的亮点。最为显著的是大有我行我素之狂狷,即使沦为个体户,离乡背井,也在所不舍,始终以不同的形式保持或发展自己的个性,对艺术的执着与热爱都矢志不渝,终其一生。

知名画廊大未来画廊也曾为潘其流的抽象画在台湾举办过画展,被称为林风眠画知音的藏家马维建是潘其流的真诚收藏者与推祟者,正如唁电所言:“与潘老师相识多年,不仅在艺术修为上受教极多,老师为人儒雅清高的风范也让我孺慕弥切。”林风眠嘱托的“论纯抽象”,风暴陡起,木心此愿未了。但关于抽象画的论述,林风眠1972年12月28日出狱之后不久,在1973年4月至同年11月15日期间,与潘其流的多次对话记录,多达十大页,深入浅出,自我完成 了“论纯抽象”。不妨抄录几段,先赐读者:“在绘画方面,我细细地想了很久,我认为可以通过色彩、线条的组织来构成 表现(比较)复杂和丰富而又深刻的思想感情,用抽象的形式,把时间、空间的观念综合表现较大的抽象观念。”“抽象主义和具象画家用相对观念来看对方,都看到对方的荒谬而且笑。”“抽象的形式在绘画上是依靠色彩、线的综合表现来说话,它像音符一样来组织音乐。色彩的冷热对比,线的曲直综合构成来解决感情和观念。抽象是一个新的造型艺术。”“过去中国文人画主张像与不像之间,不像是抽象的苗子。中国文人画主张意、空灵、没有烟火气等等。”“中国的方块文字是象形到抽象,行书狂草也就要表现作家个性,也 就更抽象,它能表现作家情感。”“赵画在虚无漂渺之间,有他自己的样子,还应该说是很好的。无极的画仍是风景画, 他是闭着眼睛在做梦(笑)。就像老花眼不戴眼镜来看世 界。”而潘其流义无反顾,以数十年的艺术实践,向老师交出 了一份出色答卷——一幅幅抽象画。笔者不敢妄评木心转印画与潘其流抽象画,但一直认为,转印画是无绘之画,会否偏离了绘画的本质?

潘其流画册人民美术出版社(2007年)

潘其流画册人民美术出版社(2007年)

林风眠与木心背后的潘其流,是人生命题,也是艺术命题,更是思想命题。从中可以展示一个艺术群体的历史流程。

木心研究不可能孤立进行,无论是师尊林风眠,还是狂士李梦熊,还是弃友潘其流,始终互相推拥着,才能活力四射。 自从木心回到乌镇,有序的木心研究旋即开始,更为可喜的是研究的民间化已现出曙光。在民间化中,精神更加独立, 思想更加开放,方法更加灵活,正如国民经济,民企是国企 的必要补充一样。林风眠研究陷入僵化,是否也期待着民间力量的激活呢?现在对林风眠的评价仅只停留在“平反”的基础上,当然,伟大画家的历史地位, 不是恩赐的 ,而是来自人民的评定。林风眠在二十世纪的文化意义与美术光芒的完整呈现,仍需澄清误区,照亮盲区,跨越禁区,踩踏雷区继续行进,不知还要多少时日,付出什么代价甚或某种牺牲。

作者(左)在潘其流画室

作者(左)在潘其流画室

潘其流2016年3月16日在北京逝世,笔者第一时间接到潘其流学生徐淑芳的电话,即撰挽联悼念:“三生有幸做林风眠学生,一世无愧画潘其鎏自己。”3月21日举行告别仪式,亲属认为此联可以概括一生,悬挂正厅。参加者仅十余人,有点落寞,但笔者明白先生并不稀罕世间尘嚣,清净于他更好。 其 实先生数十年如一日,在美国旧金山东湾一隅的车库画室中默默作,纯粹是老农一位。面对画布,日出而作,日落而息。那里没有记者采访,没有媒体作秀,有的只是平常与日常,宁静与深远。先生走了,但两本画册还在,煌煌画作还在,艺术精神还在,足矣!

![汉画像里的石上千秋 儒风往事禾粟盈仓三晋遗珍[图文] 汉画像里的石上千秋 儒风往事禾粟盈仓三晋遗珍[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bvyi4k2302i.webp)

![艺术品的逆市飙升[图文] 艺术品的逆市飙升[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jr0fievszlg.webp)

![张大千与苏仁山:遥隔百年的翰墨因缘[图文] 张大千与苏仁山:遥隔百年的翰墨因缘[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tardaq3aujx.webp)

![艺术“数字化” 价值几何[图文] 艺术“数字化” 价值几何[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vs5y0ja1rvu.webp)

![高等艺术教育中的漆画创作[图文] 高等艺术教育中的漆画创作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/s5maenss4h0.webp)

![蓝色预警!2017年拍卖 请你注意添衣防寒[图文] 蓝色预警!2017年拍卖 请你注意添衣防寒[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/n5wwkq5vnob.webp)

![2015香港巴塞尔艺术展销售强劲获参展画廊好评[图文] 2015香港巴塞尔艺术展销售强劲获参展画廊好评[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wy5xbyifhqt.webp)

![2020年特别推荐艺术先锋人物:郑生福[图文] 2020年特别推荐艺术先锋人物:郑生福[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x5pesci4es4.webp)

![汲古汇今 无法为法[图文] 汲古汇今 无法为法[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2herutq13se.webp)

![丁肇中拒绝题字为哪般[图文] 丁肇中拒绝题字为哪般[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cshahhtmjby.webp)

![夹缝中的曙光:胡安·卢纳与十九世纪末的菲律宾艺术[图文] 夹缝中的曙光:胡安·卢纳与十九世纪末的菲律宾艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xbjndnwspma.webp)

![不忘初心,名家焦点人物:李治[图文] 不忘初心,名家焦点人物:李治[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/loxn3jptu52.webp)

![著名画家马西光作品欣赏[图文] 著名画家马西光作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lk303iopees.webp)

![展望2019,古玉收藏正步入黄金时代[图文] 展望2019,古玉收藏正步入黄金时代[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/isummjawxof.webp)

![率意放纵的米芾《蜀素帖》[图文] 率意放纵的米芾《蜀素帖》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aiyqejlm0ad.webp)

![走向世界的苍松画家禹化兴[图文] 走向世界的苍松画家禹化兴[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1b0jxnkzfzy.webp)

![透过自画像窥探著名画家内心世界[图文] 透过自画像窥探著名画家内心世界[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pfanq25naga.webp)

![如何收藏艺术大师的纸上小作品[图文] 如何收藏艺术大师的纸上小作品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/okit3ti0y5a.webp)

![观物取象--翁道胜绘画艺术创作方式研究[图文] 观物取象--翁道胜绘画艺术创作方式研究[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iwxvd1s1cyb.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家李秀峰[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家李秀峰[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nrbjqpjha5x.webp)

![刘玉来:提高素养更上一层楼[图文] 刘玉来:提高素养更上一层楼[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ynutks51auq.webp)