常玉(1900-1966)

常玉(1900-1966)

“我的生命中一无所有,我只是一个画家。”

——常玉

“他从不拒绝各种宴请而常常拒绝卖画,人家请他画像他约法三章:一先付钱、 二画的时候不要看、三画完拿了就走,不提这样那样的意见,同意这三个条件就画,不能实行这三个条件就告吹。”

——庞熏琴

常玉《红底白菊》北罗芙奥2017春拍专场 2.8亿台币(人民币6300万)

常玉《红底白菊》北罗芙奥2017春拍专场 2.8亿台币(人民币6300万)

近年来,艺术家常玉及其作品无疑是艺术市场的一大焦点和热点。2016年11月26日,正逢常玉逝世60周年,其于20世纪50年代创作的一幅《瓶菊》在香港佳士得秋拍中以1.03亿港元的高价成交,成为常玉第二件破亿元的作品。然而,又有多少人知道,如今名声大振、举世瞩目的常玉从生前到逝后数十年却备受冷落。

美术史上的“缺席”

所谓“缺席”,是指本应占有一定席位,却因各种原因未能出现在应有的席位上。之所以说常玉在美术史上“缺席”,并非指其未在历史上留下任何痕迹,常玉就是这样一位个性爽朗、风格独特、成就卓越,本应被历史所铭记的艺术家。

时空疏离——难以引起本民族的重视

20世纪初,为寻求中国艺术的出路,广大青年画家纷纷响应文化界领袖陈独秀、蔡元培等人的号召,踏上了出国留学之路。当时,作为全球艺术中心的法国巴黎,成为了留学群体的首选。第一批赴法的中国艺术家队伍庞大,其中包括徐悲鸿、林风眠、刘海粟、庞熏琹、潘玉良、常玉等。

初来巴黎的几年,家境富裕的常玉可以说将一个纵情恣意的浪子形象演绎得淋漓尽致——整夜泡在酒吧中喝得烂醉,与周遭的女性纵情地谈天说地,兴致来时,拿起随身的毛笔将对方曼妙的身形迅速勾勒,这种“波西米亚”式的奢靡可谓是常玉的生活常态。

而后,因为老常家的家族事业在国难中不断受挫,常玉渐失经济来源,生活愈发拮据潦倒。纵使如此,常玉也不会像其他留学生一样丝毫“吝啬”口袋中的法郎。他出入高级餐厅、去各地旅行、花高价雇模特儿,稍有钱财便立刻散尽,始终奉行着“及时行乐”的人生观,将生活过得有滋有味。

学有所成之后,留法学子大都风尘仆仆地踏上归国之路,以求在救亡图存的艺术“战场”上大展拳脚。他们在国内组织了一系列的艺术运动,掀起了一场场艺术思潮,为中国现代艺术的发展以及艺术教育的进步做出了杰出的贡献。而常玉却选择“偏安一隅”于那个遥远而浮华的城市,这一留便是整个后半生。

常玉曾有两次回国经历:一次是参加好友婚宴,另一次是处理家产继承相关事宜,但均来去匆匆。可见,若非到关键时刻,常玉是不愿意回国的,他甚至曾在与友人的书信中就提到“即使在外讨口也不回来”,态度十分坚定,这种选择显然难以受到国人的理解和认可。

常玉《蔷薇花束》1929年 保利香港供图

常玉《蔷薇花束》1929年 保利香港供图

文化壁垒——难以融入西方艺术界

常玉的作品色彩浓郁且对比强烈、形态简洁而不失灵动,让人感觉极其华丽又异常孤独。他善于将东方的笔墨意蕴与西方的图式语汇相融合,一笔一画、一停一顿中无不彰显出一种对纯粹灵魂和绝对自由的向往,这种独具特色的表现风格在现代主义盛行的西方艺术界受到了一定的欢迎,常玉的艺术实践也因此在西方产生过一定影响。

然而,对西方而言,常玉毕竟是一个外国人,文化的隔膜和壁垒决定了他始终无法进入西方艺术界的核心。正如吴冠中所说:“巴黎这个艺术家的麦加,永远吸引着全世界的善男信女,画家们都想来飞黄腾达。到了花都便沉湎于纸醉金迷的浪漫生活中,‘十年一觉扬州梦,赢得青楼薄幸名’倒写出了20世纪巴黎艺术家的生涯与心态。在巴黎成名的画家大都是法国人或欧洲人,都是从西方文化背景中成长的革新猛士。西班牙的毕加索、米罗,意大利的莫迪利阿尼,俄罗斯的夏加尔等等,他们的血液与法兰西民族的交融很自然,甚至几乎觉察不出差异来。东方人到巴黎,情况完全不一样,投其怀抱,但非亲生,貌合神离。而自己东方文化的底蕴却不那么轻易就肯向巴黎投降、臣服,一个有素养的东方艺术家想在巴黎争一席位,将经历着怎样的内心冲突呵,其间当触及灵魂深处。”与母国的长期疏离使常玉难以受到国人的关注,中西文化的固有隔膜令其难以融入西方艺术的核心,再加之其孤傲偏执、不媚世俗、我行我素的个性特征,以至于常玉晚年的生活依旧十分拮据。他的生命悄然终止于1966年,被发现时,其遗容静谧祥和,仿佛已然了却了尘缘的一切牵挂。

常玉的生活、他的艺术都是如此的单纯,正契合了其好友徐志摩在《再别康桥》中的诗句:“轻轻的,我走了,正如我轻轻地来,我轻轻地挥手,不带走一片云彩。”

常玉 《青花盆与菊》 20世纪50年代 香港佳士得供图

常玉 《青花盆与菊》 20世纪50年代 香港佳士得供图

市场造就的奇迹

虽然常玉的艺术生前被忽视,但所幸有那么一群人——他们并非常玉的亲属挚友甚至与其素未谋面——始终不遗余力地以各种方式支持着常玉,试图让世人见证这位艺术家的不朽,从而也为常玉寻得其应有的历史席位。

20世纪80年代,旅居台湾的陈炎锋最早将常玉的作品引入台湾,虽然引入的仅为小幅水彩作品,当时并未引起太大关注,但无疑具有开创性的意义。90年代初,台湾大未来画室的负责人林天民和耿桂英正式将常玉的作品引进市场。

另外,台湾著名的非营利艺术基金组织—台北帝门艺术中心从巴黎的一位犹太画商克劳德·希耶戴手上购买了大量常玉的油画作品,并于1992年策划了一场名为“中国的马蒂斯—常玉”的油画展;同年,“帝门”将常玉在20世纪30年代创作的一件油画作品《粉瓶小野菊》送入台北苏富比,此作在当年春拍中以250万台币落槌,成为常玉第一件在拍卖会上成交的作品。更值得一提的是,台湾知名的慈善家衣淑凡分别于1995年和1997年在苏富比举办了两场常玉专拍,常玉的油画作品《白莲》以1325万台币成交,成为常玉第一件破千万元的作品。

常玉 《瓶菊》 20世纪50年代 香港佳士得供图

常玉 《瓶菊》 20世纪50年代 香港佳士得供图

21世纪以来,常玉的作品愈发受到国内外艺术界的肯定,在每一次拍卖中其作品均取得了令人意外的成绩,其画作的市场行情更是扶摇直上。特别是2011年春拍中的《五裸女》和2016年秋拍中的《瓶菊》成交价均过亿元。从2000年底至2016年底的16年间,常玉作品的价格上涨近13倍,作品的拍卖总成交额高达81亿新台币(约17.76亿元),名列亚洲20世纪艺术家的第四位,仅次于赵无极、吴冠中与朱德群。

据Artprice统计,常玉在1999年的“全球艺术家榜单”中名次仅列位第635;2006年首度挤进了百大艺术家之列,名列第67;2013年一举挤进前五十大,名列第33位;近两年已步入前十。

艺术品作为特殊的商品理应符合最基本的商品流通规律,即“价值决定价格”。但对于常玉而言,首先是其作品价格的不断攀升,才引发了人们对他及其作品本身的关注,进而发现了他作品中潜藏的巨大价值。这是一种对“价值规律”的“逆反”现象,却使得常玉及其作品成为艺术市场中的奇迹。

“常玉热”引起的反思

回首常玉的创作历程,“裸女、盆花、动物”是其表现的主题内容,“华丽而孤独”是其作品的独特风格,“思念和乡愁”是其心中的情感诉求,“简约空灵”是其向往的美学意境。

深受母体文化的滋养以及深谙传统书画的技法令常玉的作品饱含着“书写性”的笔墨趣味和“写意性”的东方情韵;同时,他的作品中所表现的夸张的形体、平面化的构图、极度简约或极度强烈的色彩又有着明显的西方现代主义艺术的影子,而这绝不是刻意模仿,而是基于思想观念和创作理念的相似,即对真情实感的表达和自由精神的求索。

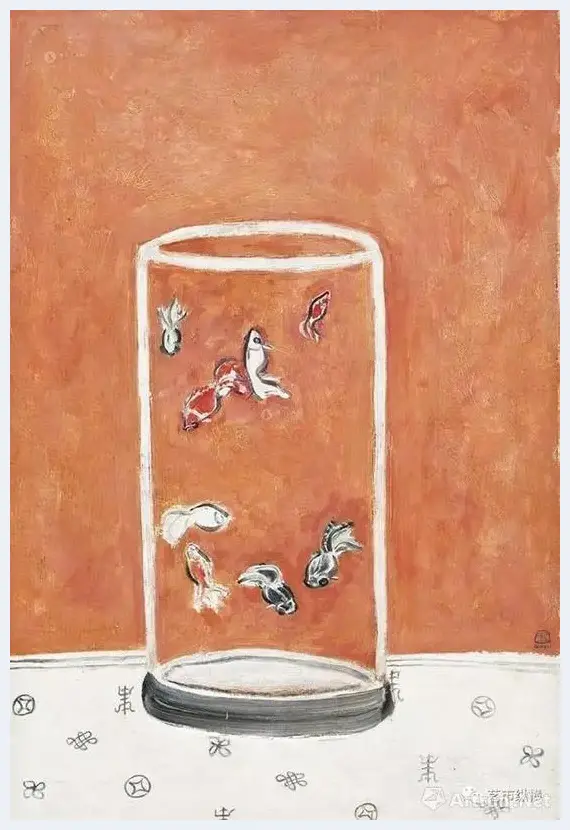

常玉 《八尾金鱼》 20世纪30年代至40年代 香港苏富比供图

常玉 《八尾金鱼》 20世纪30年代至40年代 香港苏富比供图

常玉有着不输于同时代徐悲鸿、林风眠之辈的艺术领悟力和实践表现力;但是,未能像其他艺术家一样被历史铭记。

当前,常玉的作品在艺术市场上稳居高位,其市场价值和艺术价值可以说均获得了社会的广泛认可。然而,在学术领域依然难以找到与之相匹配的历史记录和客观评价。可见,长期以来人们对常玉的误读显示出了近现代美术史写作中的一些弊病,值得我们深刻反思。

常玉对中国现代美术的影响虽然长期漂泊在海外,但常玉从未断绝过与国内艺术圈的联系,也从未抛弃过自己的母体文化,或是与文艺界的友人们书信交流,或是寄作品回国参展。总之,常玉始终都以各种方式关注并影响着中国现代艺术的发展。

与国内文化界友人联系密切

一直以来,常玉与国内文化界的新派诗人徐志摩、邵洵美等人都保持着密切联系。徐志摩和邵洵美可谓常玉的终生挚友,他们在20世纪20年代也留学于法国。而后,虽然前两人活跃在国内文坛,而常玉流连在巴黎画坛,但相近的创作观念和审美取向使得三人之间深厚的友谊一直得以坚定地维系着。

徐志摩在中国虽以诗闻名,但其在艺术欣赏上有许多独到的见解,他深受罗杰·弗莱的影响,对塞尚、马蒂斯、毕加索等人的作品十分赞赏,是国内最早介绍和宣传西方现代主义各艺术流派的主力军之一,主张“凭着绘画的形象,表现灵性的经验”,这种“重表现”绘艺术理念也是常玉所倡导的。徐志摩曾在《巴黎的鳞爪》一文中详细描绘了常玉在法国的生活,并提到常玉与他在艺术方面有过多次真挚交流,言辞中可以感受到两人在对“美”与“自由”的追求上,有着许多共识。徐志摩还在其主办的《新月》杂志上刊登过常玉的作品,常玉早期被冠以“宇宙大腿”的作品就得名于徐志摩。

常玉与邵洵美的友情更是深厚。1927年,他参加邵洵美结婚弥月之喜宴,还在宴席上绘制了一幅传统的水墨《双松图》赠予新人。常玉一生执着地表现着女性,甚少描绘过男子,却为邵洵美做过一幅肖像速写,虽逸笔草草,却将邵洵美略带忧郁的诗人气质表现得十分生动,足见其白描功底的扎实。当时,邵洵美深受波德莱尔等诗人的影响,作品中暗含着对大都市浮华背后肮脏糜烂的批判和反抗,这与常玉笔下的“裸女”形象有着很大程度的契合度。

邵洵美曾撰写过一篇名为《近代艺术的宝贝》的文章,深刻地剖析了常玉的创作背景和创作理念,并在其主办的《金屋》月刊和《时代画报》上刊登了常玉的作品,开了国内以期刊形式介绍常玉的先河。此后,徐志摩的主办的《新月》月刊,沈从文任主编的《小说月报》以及由张光宇、张振宇、叶浅予等人创办的《上海漫画》都相继刊登了常玉的作品,成为常玉与国内画坛保持联系的重要纽带。

常玉 《聚瑞盈馨》 20世纪50年代 香港苏富比供图

常玉 《聚瑞盈馨》 20世纪50年代 香港苏富比供图

并未脱离中国现代美术进程

虽然长期旅居在国外,但常玉从未忘记过自己的母体文化,也从未缺席过中国现代美术的进程。他时刻关注着国内的艺术形势,与一些志同道合艺术家保持着交流,和国内兴起的一系列前卫的艺术运动有着互动。

常玉参与中国现代美术发展进程的主要方式包括:其一,与友人的书信来往,通过与他们的思想交流间接地影响中国现代艺术思潮;其二,在当时国内一些有影响力的艺术类期刊发表刊登发表作品;其三,邮寄作品回国参加一些“前卫性”的艺术展览。1927年,常玉应刘海粟之邀寄作品回国参加“天马会”的最后一次展览,其现代性的画风很快赢得了众人赞赏,以至于当时国内很多有影响力的期刊杂志争相刊登其作品。

1932年,以庞熏琹为首成立的决澜社,其艺术宗旨也与常玉的的创作理念有很大程度的契合,这从决澜社社员倪贻德所撰写的《决澜社宣言》便可以看出。决澜社以力挽狂澜之意命名,其在中国进行的艺术实践与当时西方各现代流派前卫的艺术实验几乎是同步的。决澜社在国内先后举办了4次展览,身在法国的常玉虽不是社员,但他曾多次受到邀请,并邮寄作品回国参展,很多社员也深受常玉和巴黎画派艺术风格的影响。可惜的是,决澜社于1935年因抗日战争、时局动荡而被迫解体。虽然仅存在4年,但决澜社在中国绘画界声势浩大,掀开了中国的美术运动的新篇章,作为盟友的常玉,对决澜社在国内进行的一系列前卫的艺术活动起到了很大的促动作用。

在艺术创作中“绽放”自我

与同期旅法艺术家比较,徐悲鸿提倡通过现实主义的再现性唤起人民的救亡意识;林风眠、刘海粟等提倡借助现代主义的表现性解放国人陈腐的思想,庞熏琹则希望通过艺术上的集群结社来扩大社会效应,虽然各自提出的“路径”不同,但他们的出发点和落脚点显然都是基于民族大众,从这一点来说,他们的价值取向是一致的。不像上述艺术家一般关心民间疾苦,常玉给人的感觉总是慷慨洒脱、放浪不羁,因为他关注的更多的是自我生命的本体。他曾感言:“我们的步伐太过时,我们的躯体太脆弱,我们的生命太短暂……”在他看来,怎样活出真实而完整的自我,怎样在艺术创作中充分“释放”和“绽放”自我才是人生的终极目的和价值所在。虽不及徐、林之辈胸怀天下,但无论对生活还是对艺术,常玉都能保持着一份最真诚的执着和最纯粹的坚定。正如西方现代艺术先锋杜尚所说:“我最好的作品是我的生活。”杜尚和常玉虽生活在不同的文化环境,却有着如此相似的价值观念,两人都可谓是对自由精神的不断求索者,而这份对“自由”的坚定追求,正是常玉执着留在法国的原因。

然而,漂泊在异国他乡的游子又怎会不思念自己的祖国呢,所以,一只小小的磁州窑瓶子、一块朴素的川蜀桌布、一个不起眼的中式花盆,于常玉来说就是整个中国。这便是常玉在艺术上的价值取向,即通过“本我”最真实、最完整的“绽放”来表达其对“大我”的永恒敬仰和尊重。

尽管晚年的生活穷困潦倒,尽管被美术史长期边缘化,常玉却能始终坚守自己的创作理念和艺术信仰,他是一个敢于以生命和尊严来捍卫自由的真性情的创作者,更是一位值得国人乃至世人永远铭记的艺术家。

常玉作品拍场TOP10

![美学正能量[图文] 美学正能量[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/besypiqmyzk.webp)

![浅聊近期贵金属纪念币市场[图文] 浅聊近期贵金属纪念币市场[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lw4vxi31msm.webp)

![天地玄黄,金墨无界——潘新明在古今中西之间构建永恒[图文] 天地玄黄,金墨无界——潘新明在古今中西之间构建永恒[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2koyfcfl2r5.webp)

![曹星原:模仿和剽窃何以成为中国艺术的关键词[图文] 曹星原:模仿和剽窃何以成为中国艺术的关键词[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2gp5dta2dcg.webp)

![画家何义的“本草丹青”[图文] 画家何义的“本草丹青”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ou0byoging4.webp)

![翰墨丹青——书画博士之熊沛军[图文] 翰墨丹青——书画博士之熊沛军[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5yt2ggxfcpg.webp)

![500万人民币该买什么艺术品[图文] 500万人民币该买什么艺术品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gxobxzuigyq.webp)

![当代艺术是当代文明的艺术表达[图文] 当代艺术是当代文明的艺术表达[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qj4glosfm4f.webp)

![《捣练图》暗藏的两道玄机[图文] 《捣练图》暗藏的两道玄机[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fxo2mmnm4b3.webp)

![币市行情:剪纸大小彩银鼠大放光芒[图文] 币市行情:剪纸大小彩银鼠大放光芒[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jklm4gvw0bd.webp)

![笔墨的纯化和线意的拓展——致吴山明[图文] 笔墨的纯化和线意的拓展——致吴山明[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ikortnttimv.webp)

![在丰子恺翻译中轻轻飘过的“未来主义”[图文] 在丰子恺翻译中轻轻飘过的“未来主义”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tk4x0ia3yzb.webp)

![“内游”与“内省”的生命境界——程大利艺术谈[图文] “内游”与“内省”的生命境界——程大利艺术谈[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/13gpc3w5b1t.webp)

![岁朝图里的“年味”[图文] 岁朝图里的“年味”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/k21py24n4r0.webp)

![微妙在智 巧夺造化—— 郑松强大师黄杨木雕作品欣赏[图文] 微妙在智 巧夺造化—— 郑松强大师黄杨木雕作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/35xdjpfgplq.webp)

![重在意境的民国田鹤仙粉彩梅花图瓷板画[图文] 重在意境的民国田鹤仙粉彩梅花图瓷板画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/eroioj5u0f0.webp)

![毛泽东书法:越写越好,越写越草[图文] 毛泽东书法:越写越好,越写越草[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5fbxg4xhnpj.webp)

![崔子范:新时期写意花鸟画的里程碑[图文] 崔子范:新时期写意花鸟画的里程碑[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x4mhciphhag.webp)

![高调的《万山红遍》与低调的李可染[图文] 高调的《万山红遍》与低调的李可染[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rpe31i4qaie.webp)

![荣宝斋(上海)拍品赏析:徐悲鸿《双骏图》[图文] 荣宝斋(上海)拍品赏析:徐悲鸿《双骏图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hvuzx5jpyxq.webp)

![丝绸之路北方行·赵文元研究八[图文] 丝绸之路北方行·赵文元研究八[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5r23mjylez2.webp)