主持人语:艺术家进行创作,涉猎的门类再多,艺术的高度还是要取决于他专精的那个部分,也许只是一个小领域。特别是在当下的美术创作中,各个学科都在不断发展,艺术家必须找到立足点,专注地深耕下去,即便是在一个小领域取得一点突破都是很不容易的。所以,好的创作必须要有非同一般的精度和深度;但是从另一个角度讲,不管艺术家所创作的类型多么狭小,都需要广阔的视野与胸襟,尽可能地完善、充实自己,才能建构起大的艺术格局,从而支撑他的创作,这是艺术创作广度和宽度的体现。本期[时代人物]推介程大利先生,他致力于山水画创作数十年,从笔墨语言的锤炼到综合人文素养的熏修,都做足了功夫,形成了雄浑又通透的绘画风格。他在美术出版领域工作多年,具体主持了大量美术图书与学术期刊的编辑出版工作,为新时期的美术出版事业做出了卓越贡献。同时,美术出版的经验和眼光,也促进了他的山水画创作,使他的艺术道路更宽广、更深入。[本期名家]推荐张淳大宝教授,他是当代油画领域中非常有活力和创造力的艺术家。一方面植根于绘画本体的研究、探寻中,凝练积累个性艺术语言,强化个人风格;另一方面以当代人的心性与思维,接纳古今中西的艺术滋养。通过他的作品与创作自叙,读者同样可以感受到其艺术的深度与广度。本期[案边点滴]走进莫晓松工作室,请他分享花鸟画的创作方法与思路。(阴澍雨、张译丹)

程大利在接受采访

程大利,1945年生。曾任中国美术出版总社总编辑,人民美术出版社总编辑,中国文联第七、第八届全委会委员,第五、第六届中国美协理事。现为中央文史研究馆馆员,中国国家画院院委、研究员,中国画学会创会副会长,中国艺术研究院研究员。获文化部艺术中心颁发2007年度“杰出艺术家奖”;获中国艺术研究院颁发“黄宾虹奖”。参加第六、第八、第十届全国美展和历届全国中国画展。作品被中国美术馆、故宫博物院、中国国家画院、北京画院等专业机构收藏。出版有《砚田别识录》《师心居笔谭》《极简中国古代绘画史》《程大利谈山水画》等专著及大型画集多种。

姜宝昌:程老师您好,非常荣幸您能接受我们的采访,[时代人物]栏目旨在梳理对时代文化产生重要影响的大家个案,您在山水画创作与美术理论研究、诗词创作等方面都有重要的建树。首先请您谈谈从艺历程。

程大利:我的学艺之路,无可圈点,几十年下来,就是“坚持”二字,但从“乐”之者变成“好”之者,笔墨度日成为生活和生命状态。中学时代有幸受教于国立艺专毕业的李雪鸿先生,他也是喻继高、张立辰二位学长的恩师。1963年我高中毕业,因时代原因未被高校录取,从此踏上自学之路。1964年我下乡插队先后任农业中学教师、沛县师范学校教师。我的读书生涯也从18岁那年开始。得沛县图书馆恩惠,我的阅读是系统的,从馆藏的中外文、史哲著作到画论、书论。那时《中华活页文选》是我的朋友,中华书局自1960年开始把经、史、子、集的精华篇章选辑成活页,物极美、价极廉,我至今还保存四册合订本计80卷。而我出门在外时,包里随时装着王力先生的《诗词格律》,随时翻读。

画画,是我读书之余的事情。自幼爱画,书法从《告身》及智永《千字文》起步,临过《八十七神仙卷》《芥子园》等,更作速写无数,造型的训练成为自觉的习惯。记得70年代起,参加各种展览,在报刊上发表作品,出版过年画、宣传画等。

2005年,程大利在北京北总布胡同32号

姜宝昌:学习过程中,哪些老师对您的创作产生了影响?又经历了哪些阶段?

程大利:20世纪70年代初,结识了亚明先生和罗尔纯先生。亚明老师对我的习作有过悉心的指点和帮助,写过许多信给我。他在信中所说的“有规律无定法”堪为赠我的“六字箴言”。我曾把看完电影《卖花姑娘》画的60幅记忆草图呈给亚明老师看,他大加称赞,并告知同去的年轻学子说:“这是正路,要舍得下大功夫!”

罗尔纯先生每来徐州,我都会陪他几日,他话不多,但对我教益深刻。曾与他一起拜访萧龙士先生,萧先生专门画了荷花送我。那种笔力扛鼎、气息沉厚的作画状态让我眼界大开,记忆终生。其他老先生也有很多接触,比如宋文治、魏紫熙、陈大羽、林散之等,虽然没有机缘专门拜师,但他们对我都有教益。许多同辈人也对我大有启发。古人为师,造化为师,众人为师。

我的山水画起步于20世纪80年代后期,从喜爱新金陵画派到研究龚贤。在这之前,作了充足的美术史的准备。60年代,我曾研读俞剑华的《中国画论类编》,对山水画发展史有系统认知,对中国画论也做过大量阅读笔记。所以,从龚贤、王原祁起步,用亚明老师的话说“没走弯路”。

有人把我80年代的作品归结为“新文人画”阶段也有一定道理。“以书入画”的观念是我从学画之初就确立的,虽然有一定的造型功底,但从未把“肖似”作为目标。

2006年,程大利在塔什库尔干的太阳城写生

90年代,我因编《敦煌石窟艺术全集》数度去西北。受到西北山川的震撼,创作出一批被周韶华先生称作“心灵爆发力”的作品。天高地阔、戈壁无垠,展示出的是“大象”。这时无从表现局部的真实,但如何表现大漠的雄阔苍凉之美,“超以象外,得其环中”,应该是一种凌空驾虚,意象表达的超越观。过于写实的思维主常而不主变,古人的写生实际上是游历,饱游饫看,把山水融于内心,然后“畅神”而已。

从世纪之交,我思考了另一个问题,在研究前辈画家李可染“为祖国山河立传”的基础上,如何不囿于具体形貌,而表达一种人与自然和谐的民族精神,为民族精神立传。月为何色?水为何形?感物应心,千变万化。不拘于形,不泥于法。启于志,会于心,直抒胸臆,夺自然之魂。如何脱出“形”的束缚,而又要得“象”之趣。宾翁说到灵魂上了,“画夺造化”,一个“夺”字,脱了皮相。行迹有规律,手段无定法,通过各样手段夺取造化真魂。郑板桥说“画到神情飘渺处,不见真相有真魂”。真魂,贵在真字。这山,那山,惟心中山才是真山。真山即是“我”。

70岁以后,一直想摆脱多年积习,在强大的传统面前,自己的一切努力往往苍白。如何摆脱数十年积累的技巧和经验,真是个巨大的难题,习气不请自来。所谓“风格”,有时是挺害人的东西。我有时故意寻找“破坏”的缺口,偶尔的放纵破法,常会有一种意想不到的结果,同时而来的是一种超越自我的快意。虽然,多数的情况是失败的。这不正是“废画三千”的意义吗?我觉得试验、探索、实践是画家一生的功课。

2010年,程大利(左三)在北京凤凰岭为“溪山五子”点评作品

姜宝昌:这种试验和探索也是很好克服“习气”的方式,过于“熟”对于中国画创造来说也是问题。

程大利:是的,对于“熟”要保持最大的警惕。宾翁说,中国画的一切奥秘都在太极图中。太极是活的,诠释虚实相生和一切的辩证规律。所谓“实处易,虚处难”。大抵是因为实处见画法,虚处见画意和画境。画法可学,意和境不可学,是长出来、修出来、悟出来的,水到渠成。不断地“内省”,会感到自己还有很多路要走,要不断地“破坏”自己。比如说我经常有意识地“破坏”自己太“好看”的画,不扔,过几天再重新审视,会发现一种偶然性,熟练的画家必然性太多,要在必然间寻找偶然,偶然性的灵犀能够给我们带来一条新路,这是我们克服“习气”的有效方式。黄宾虹晚年反而是越来越生。生熟之间只隔一堵墙,需要警惕“熟”。王尔德讲“习惯是陷阱”,要警觉,自省是艺术家应有的宝贵素质,许多大艺术家都有自省能力。保持理性的状态对中国画家是非常重要的。

2019年,程大利在中国美术馆做公益讲座

姜宝昌:提到黄宾虹,您与黄老都有出版编辑美术图书的经历,您也在旧体诗的写作上身体力行,近期还要有诗集出版,在当代中国画界很有典型性,我觉得这种传统诗意美学精神在当下具有特别重要的现实意义,请您从这个角度谈谈。

程大利:黄宾虹先生长期从事编辑工作,做过两年商务印书馆的美术部主任,他和邓实从1911年至1936年,编辑出版了四集160册的《美术丛书》,他是编辑大家,一直在阅读中、在思考中,他的认知和见解我望尘莫及。但现代人也有便利之处,信息的发达、交通的便利,前所未有。我到过世界各地许多博物馆,比如美国大都会艺术博物馆、法国卢浮宫,俄罗斯埃尔米塔什博物馆,英国大英博物馆、西班牙普拉多美术馆等。长期在出版社工作,是命运对我的恩惠,有得天独厚的条件。故宫博物院、台北故宫博物院、上海博物馆、南京博物院等处藏品,多次看过,很多名作不止看过一遍,积累多了眼界就会开阔,眼光也会挑剔。另外,伴随着我创作实践的另一个重要内容就是从未放弃对画学理论的研究和思考,这也与我的编辑生涯相关。画史、画论的许多内容因审读需要而反复阅读,每读每新是因为兴趣在此。

说到古典诗词,是我青少年时代以来的爱好,延续至今。我的读书笔记时常以律句韵语的形式记录,随时的灵感有时可以作为画题。给作品起个名字,对我来说是件很认真的事情。其实,作画的过程亦是对诗意追求的过程。中年后创作旧体诗,完全是建立在大量阅读和喜爱的基础之上。中国书画历来有重诗意的传统。在文人画家中,自言“诗第一”者,大不乏人,比如徐渭、郑板桥等。古人以“诗言志”“不学诗,无以为言”,陶冶性情,敦品励学,莫不以诗教为先务。而中国诗歌的意境之美,声调音律之美,足以反映国人高雅的审美旨趣,传递高蹈的人文精神。回到中国绘画史看,文人画鼻祖如王维、苏轼皆一流诗人。明清以来,吴门画派、扬州画派,“四王”“四僧”及近代海派,吟诗填词都是当行本色。近代书画家吴昌硕诗学韩愈,与其石鼓文书法一样博厚沉雄。齐白石随王闿运学诗,清新幽默,亦成别调。吴湖帆致力宋词,雅淡温文。黄宾虹、潘天寿均擅诗。对于当代画坛,所谓诗意精神,虽标榜者众,能实践于旧体诗的却是少之又少。这固然是时代原因,但中国画家对古典诗词的热情在降温,而古典诗词与中国画又息息相关。确乎关系到对传统艺术精神的体认和回归。

我虽无诗词造诣,但是发自内心的热爱。每成一首,常是未定稿,一个字会更换数度,延时数日,不以量胜,惟以质求。多年来,在《中华诗词》《中华书画家》《中国书画》等刊物及报纸发表了一批格律诗。诗言心志,亦作自省,总结人生,不久前我发表的《辛丑检省词》中有“践行三不朽,宾翁立高标。笔阵石鼓字,幽栖水箪瓢。点画知生涩,云山留岧峣”“岁月不回头,人间幻鹿蕉。常得变中乐,心路自潇潇”是我真实的从艺状态,也是人生态度。

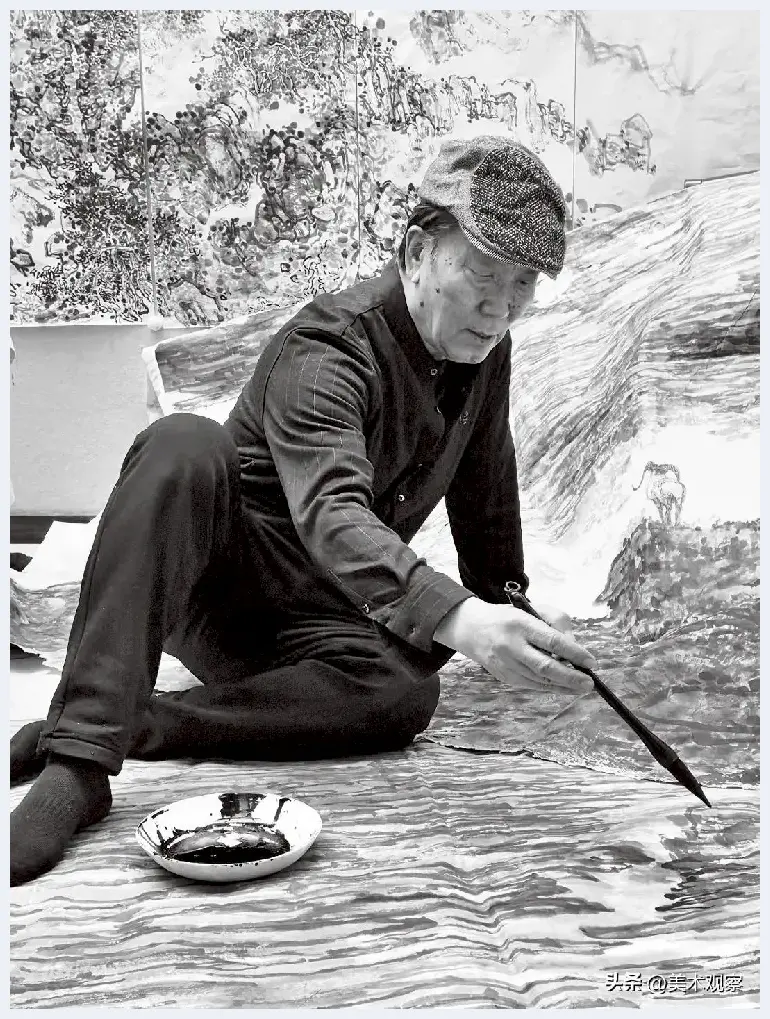

2020年,程大利在紫庐创作

姜宝昌:您在出版编辑领域耕耘多年,都有哪些心得?

程大利:我自20世纪70年代末期进入出版行业,开始漫长的编辑生涯。几十年来的体悟有两条:一是“选择”。编辑出版的职业必须锤炼“选择”的眼光。出版是群体的事业,作为社长和总编辑有组织和把关的责任,而总编辑的策划能力至关重要,对质量的责任心也是职业操守所在。二是学习,不断地学习,终身学习。在80年代初编辑《达利谈话录》等译作的时候,达利的翻译物还很少。后来的编辑书稿中有鲍德里亚、福柯等人的观点,这就要弄清“消费社会”和“知识考古学”是怎么回事,作为编辑不弄清楚怎么编?总编辑不弄明白怎么审稿?所以边工作边学习是编辑的职业特点,也是总编的职业操守所在。况且新知识是永远学不完的。所以阅读是我生活的常态,有人说编辑是杂家,而知识浩如烟海,学习不能停止,所以终身学习成了我的信念。直到今天我每日阅读时间不会少于两小时。

感谢命运的安排,编辑的生涯提供给我了学习的机会。我组织实施的《敦煌石窟艺术全集》(32卷,我任副主编),获得了国家图书奖,是难得的一次学习历程。我还有幸担任《中国美术分类全集(320卷)》副总主编,并主编《中国民间美术全集》等都是宝贵的学习机会。编辑实践锤炼了我的眼力,提升了我的眼界,增长了我的思辨力、分析能力,甚至自省的能力。编辑当久了,就不敢说大话了。

程大利 观道 纸本水墨 192×106厘米 2018

姜宝昌:您在这个过程中,也为新时代美术出版事业做出了重要贡献。我印象中您还主持过很多重要的学术期刊工作。

程大利:我和我的前辈同人在80年代开始,为《江苏画刊》付出了心血。我在主持《江苏画刊》工作的几年中,坚持为当代美术立传,推出了一批最具创造力的前卫艺术家,刊物也始终站在时代的前沿引领艺术新潮,它的时代意义已经被载入当代美术史。在人民美术出版社担任总编辑的十年中,我最为重视的是文化积累和美术学科建设,重视人民美术出版社在美术事业中的专业作用和贡献。在策划选题、组织实施、审读稿件诸项工作中竭尽全力,在《荣宝斋》《中国美术》《美术向导》《美术之友》等刊物的办刊方针和质量、特色、效益上都提出过指导性意见。我还组织实施了《新中国出版50年》《新中国美术50年》《中国古代名家作品选粹》《中国现代美术理论批评文丛》《中国碑刻全集》《中国民间美术全集》《中国美术百科全书》等一批获奖书籍。当然,出版是集体的劳动,我作为总编辑,只是尽到了一份自己应尽的力量。

程大利 风雨大壑翰墨香 纸本水墨 100×154厘米 2023

姜宝昌:谢谢程老师,您在工作中有责任和担当,在治学上强调“静、淡、慢”的笔墨美学观,您“笃学、力行”,强调“道心和修为”,注重山水画创作中的“人文修为”,包括您对旧体诗写作的实践与倡导,为当代画坛树立了向传统诗意美学精神回归的标杆。您对传统文化的继承和发展做出了具有现实意义的贡献,向您致敬!祝您身体健康、生活愉快!(本文由录音整理,经程大利审阅)

姜宝昌 中国国家博物馆博士后

(本文原载《美术观察》2023年第2期

程大利 禅音 纸本设色 30×57厘米 2020

姜宝昌:您对当代中国画的“守正创新”观是如何理解的?

程大利:对于中国画的讨论,我们容易纠结在概念上,如果我们设定一个范围——“笔墨文化语境下的中国画”就会方便很多,守正创新的许多道理前人都说过了。守正,黄宾虹先生说得最清楚。他认为“国画民族性,非笔墨之中无所见”,这里的笔墨既不是材料概念,也不是技法概念,而是个文化系统,是中华民族特有的受古典哲学陶镕的艺术观念。“不似之似”的写意观、以书法入画的用笔观、“内美”为上的鉴赏观、画见人格的中正观都与西画理念不同,黄宾虹总结为“画有民族性,无时代性,虽因时代改变,而精神不移”,这就是守正的原则。黄宾虹还坚信“画以人重,气由道崇”,他论画“古画宝贵,流传至今,以董、巨、二米为正宗,纯全内美,是作者品节、学问、胸襟、境遇,包含甚广……古来画者,多重人品学问,不汲汲于名利,进德修业,明其道不计其功,虽其生平身安淡泊,寂寂无闻,遁世不见知而不悔……”这些在《黄宾虹文集·书画编下》里面有详尽的论述,可以反复读,反复思考,这是守正的精神动力。

创新,我的理解就是自由,寻得心灵的自由,笔下流出的是真情,没有套路,不做作,是真我的“示化”。

笔墨之道有它的规律,所谓“书法有法,翰不虚动”,这个“法”是规律。尚法,崇尚法度,然后师法。临摹是中国画的必要手段,师承前人是领悟笔墨规律,而变法或者破法是在领悟前人基础上的突破和创造。所谓“创新”就是这个意思,从“尚法”到“破法”是个漫长的学习消化和领悟过程,也是寻求心灵自由的必须之路。才华固然重要,但是道心的恒久才是攀登高峰的力量之源。

程大利 云烟如梦 纸本水墨 76×48厘米 2020

姜宝昌:现在很多年轻画家的作品,其笔墨的核心特征已经日渐萧疏,而强调造型,对于书法用笔的关注度不高,您如何看待这种现象?也请谈谈您的书法观及其与中国画的辩证关系。

程大利:中国画和西画的分野最根本还不在造型观,而在书法入画,书法用笔与西洋画的线的观念决然不同。书法是中华民族的独特创造,独有的语言方式。笔线的提按顿挫、虚实变化有其丰富的内涵。“书者如也、如其学、如其才、如其志、总之如其人而已”,中国绘画的线,无论是山水、花鸟还是人物都是同一个道理。线质索然寡味是书意的缺失,笔线的沉厚、遒劲、凝练和多变、结体的错落、关联和起伏是书法直接进入画法的关纽。中国画家对书法的理解越深,笔下越有味道,从经营位置到骨法用笔无不与书法审美紧密相连。好的画家能从书法中补充营养,汲取精华,“写”出不一样的笔线,呈现出不一样的气质。我们当代画家对书法和篆刻的研究、理解和领悟距离齐白石、黄宾虹差之千里,像黄宾虹那样对古印玺的入迷,像齐白石那样“三百石印富翁”的实践已经见不到了。

线质的退步,用笔的浮弱是我们与上一辈人的根本差距,问题就在书法上。对篆籀古印的审美研究,对书法的每日临池是用笔“由法到意”的必经过程,想要有好看的笔线,必须老老实实向传统学习,入之愈深,生之愈精,我们只有几十年不辍,认真研究“以书入画”的道理和规律,才能有好看的笔墨。想绕过书法走捷径,是违背规律的。

今日中国画的笔线质量,哪怕一个点,放在古画面前,立见暗淡。缺乏力度和精神的线质寡淡乏味,更有庸俗、狂野不以为丑,大行其道,还有受市场追捧的俗不可耐之笔,均是当下的问题。解决这些问题的唯一出路就是书法,当然还有综合修养。中国画的“守正”,先得守住“书法入画法”这个正。我同意潘天寿先生的观点,中国画一定要保留中国特色。造型、解剖、透视这些东西,西方人不但精通,做得远比我们好,但是笔墨和书法趣味的线质是中国人独有的东西,这是中国人的审美心态,是体现民族性的东西。宗白华先生所说的用一根线去散步,这与西方是不同的。

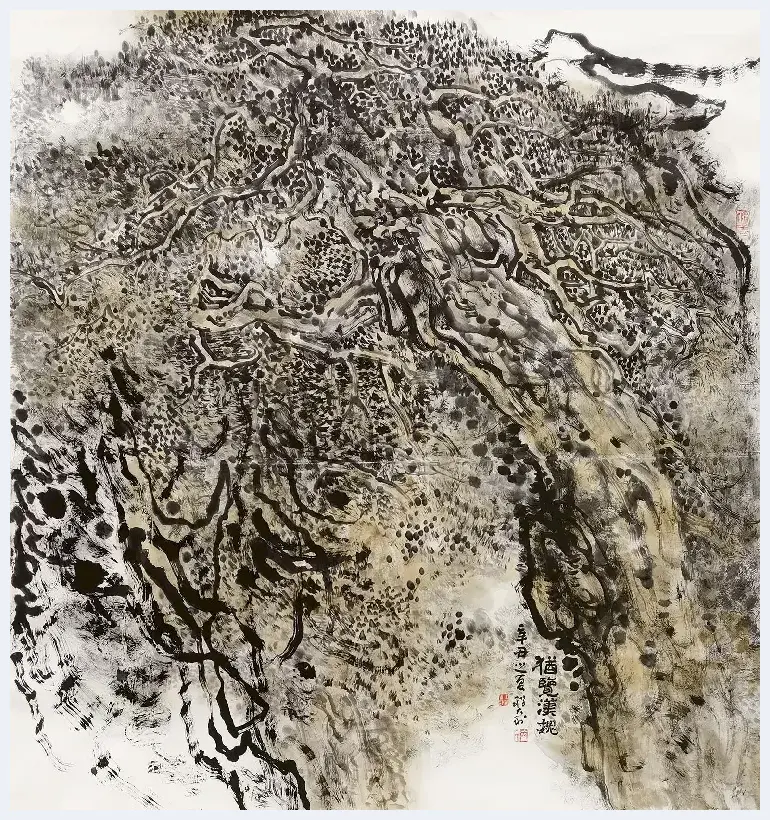

程大利 犹览汉魏 纸本设色 198×150厘米 2021

姜宝昌:您曾说西方是人性的文化,中国是人格的文化,从这个角度讲,中国画保持自己“内省”和“内观”的模式,与西画保持一定的距离,是否是中国画健康发展的路径之一?

程大利:这是我的观点。元代学者郝经通经史,论集书画。著有《内游》《养说》传世。他在《陵川集》里提出了“持心御气,明正精一。游于内而不滞于内,应于外而不逐于外”,内和外是古典哲学概念。《黄帝内经》把“人”作为一个小的宇宙,与大宇宙的运行协调一致是“内经”的核心。所谓“恬淡虚无,真气从之,精神内守,病安从来”。唐人张璪谓“外师造化,中得心源”,强调了“得心源”是消化来自外部世界的种种感知而能有“得”,得之何处?得之心源。后来,王士禛说“得之于内”,这句话是他在《渔洋诗话》里面提到的。

艺术家的“内”有充盈的能量,是积累和修为的结果,也是终身学习的能量吸纳。艺术家的灵感、想象力、创造力、感悟力和化腐朽为神奇的能力均能化为自我之法。郝经的《陵川集》里面讲“不必求人之法以为法”而“皆自我作”的说法就很有意思,郝经主张求外不如求内。“其游也外,其得也小,故其失也大。故欲学迁(司马迁)之游而求助于外者,曷以内游乎。”他认为作家(艺术家)只独游于内心、养性修身、守道不移,自然可以创作出好作品来。因为“内游”具有超越时空之限而纵横古今的特点。“身不离衽席之上,而游于六合之外;生乎千古之下,而游于千古之上”这岂是“足迹之余”“观览之末”的“外游”所能比拟的呢?“内游”是孟子“养气”说的继承和发扬。也是来自黄老“养虚”说的推进。“道之用也;行化气,气化神,神化虚,虚明而万物所以通也。”人也到世上,睁眼所见,皆有所感、所悟、所识、所存。这些积累便可成为“心源”所在。

退休后十余年间,我大部分时间“写生”于山川,看似“外察”(外师造化)实则内游,想得比画得多,心源之旅,浩然无尽。以天地之气养内,心游于六合之外,放怀千古之上,大千世界一树一石皆充养“心源”。内游,超越时空之限而纵横古今。虽在山中写生,眼前景物早已幻化出某种神奇,如渔父入桃花源,“绝似又绝不似”的神奇感会涌动于笔下。主观意念完全驾驭着画面,感情的注入又于提按顿挫间留下痕迹。正如清人方士庶所说:“山川草木,造化自然,此实境也;因心造境,以手运心,此虚境也。虚而为实,是在笔墨有无间。故古人笔墨具此山苍树秀,水活石润,于天地之外,别构一种灵奇。”这别构的灵奇正是一种“内游”的力量。

![文夏:美术馆门票背后的悲与痛[图文] 文夏:美术馆门票背后的悲与痛[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/k1dplx0ljg4.webp)

![花鸟情淋漓 丹青意天成[图文] 花鸟情淋漓 丹青意天成[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wychfvvo4qr.webp)

![四项考古新成果展现古丝绸之路演变[图文] 四项考古新成果展现古丝绸之路演变[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4t4csfis0l0.webp)

![喜迎二十大 翰墨绘华章——著名画家余新志[图文] 喜迎二十大 翰墨绘华章——著名画家余新志[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2yj0dbziyfb.webp)

![论齐白石艺术世界中的悟性及其衰年变法的背后[图文] 论齐白石艺术世界中的悟性及其衰年变法的背后[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jxmdzttmcx0.webp)

![中国人为何喜欢宫廷绘画?[图文] 中国人为何喜欢宫廷绘画?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ssputs2jsvm.webp)

![文物“资产化” 安全谁负责?[图文] 文物“资产化” 安全谁负责?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rltsllnsaks.webp)

![画中的园林与雅集[图文] 画中的园林与雅集[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/opci3mmlya2.webp)

![漫画家蔡志忠:我的人生哪有什么挫折[图文] 漫画家蔡志忠:我的人生哪有什么挫折[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kc4xbuqxlyx.webp)

![寅虎纳财 鸿虎齐天——著名画家张金荣[图文] 寅虎纳财 鸿虎齐天——著名画家张金荣[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pu5rer3t1vg.webp)

![秋拍书画热度能否启动整个市场行情[图文] 秋拍书画热度能否启动整个市场行情[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yctjxc4lzap.webp)

![文艺作品中的西藏情节[图文] 文艺作品中的西藏情节[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/e10epuht4sm.webp)

![成忠臣:以现代设计思想驾驭笔墨[图文] 成忠臣:以现代设计思想驾驭笔墨[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kjm0b1jirqf.webp)

![借机抬价的老物件古董新作有价值吗[图文] 借机抬价的老物件古董新作有价值吗[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iqvfffr13cq.webp)

![盛放几代人温暖记忆的连环画该怎样连通当下[图文] 盛放几代人温暖记忆的连环画该怎样连通当下[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/22rnfnodthg.webp)

![布尔乔亚:爱恨交织的生命痕迹[图文] 布尔乔亚:爱恨交织的生命痕迹[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5t1t3utrez3.webp)

![浅聊朝鲜刀剑的变迁[图文] 浅聊朝鲜刀剑的变迁[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/a5mxsxjkg5u.webp)

![米巧铭油画个展《无相》在泰国曼谷成功举办 [图文] 米巧铭油画个展《无相》在泰国曼谷成功举办 [图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4lyvmb5xd5o.webp)

![观物取象--翁道胜绘画艺术创作方式研究[图文] 观物取象--翁道胜绘画艺术创作方式研究[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iwxvd1s1cyb.webp)

![百骥争辉 群像恢弘壮美 ·赵文元研究四[图文] 百骥争辉 群像恢弘壮美 ·赵文元研究四[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/j5p0eynaqim.webp)

![丝绸之路北方行·赵文元研究八[图文] 丝绸之路北方行·赵文元研究八[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5r23mjylez2.webp)