王福增,祖籍河北雄县,满族。自幼随祖父习字学画,山水、花鸟、人物无不涉猎。作品皆取材于生活,日常所见、所感、所悟、尽收笔端,激情所致,意到笔随,以情入画,有感而发,以北方水乡和故乡华北乡野为题材的作品已成系列。作品以写情造境为长,注重文化内涵,技法上无师承之拘束,以其特有的表现手法描绘其家乡华北乡野的自然风貌,风土乡情,用画笔尽情抒写对家乡故土的眷恋和真爱,形成了自己独有的艺术风格。

1980年开始在全国各级报刊杂志发表作品,《淀上人家》《夏荫》《一夜春风万物苏》《曼舞轻歌醉春风》《春月》《家住池水边》《晨曲》《秋园晓月》等作品先后发表于《中国书画报》;曾应邀为多家刊物配图,1992年为《人民政协报》“华夏”专栏题写刊头;《人民日报》《中国书画报》《中国视野》《经济金融》《河北日报》《羲之书画报》等多家报刊对其书画艺术均有介绍。

2004年10月,作品《春月》入选全国名家中国画小品邀请展;2005年2月,作品《春风》入选国家民族事务委员会、文化部、中国美术家协会举办的第二届全国少数民族美术作品展。

曾多次应邀为人民日报社等单位创作主题性作品,《春雨润江南》《水乡的春》《谁不说咱家乡美》《春雨》等多件作品收录于由中国美术家协会和人民日报社联合举办並出版的《伟大的胜利---纪念中国人民抗日战争胜利60周年大型书画展获奖作品集》《纪念邓小平同志诞辰一百周年书画展获奖作品集》《庆祝中国人民解放军建军八十周年书画作品集》《纪念周恩来同志诞辰110周年书画展作品集》《人民文摘》等书籍。多件作品被人民日报社、中央文献研究室、中国民族文化宫、国家林业局、中国书画报社、羲之书画报社、菏泽美术馆、黄河口书画报、东方中日书画家协会等单位收藏。

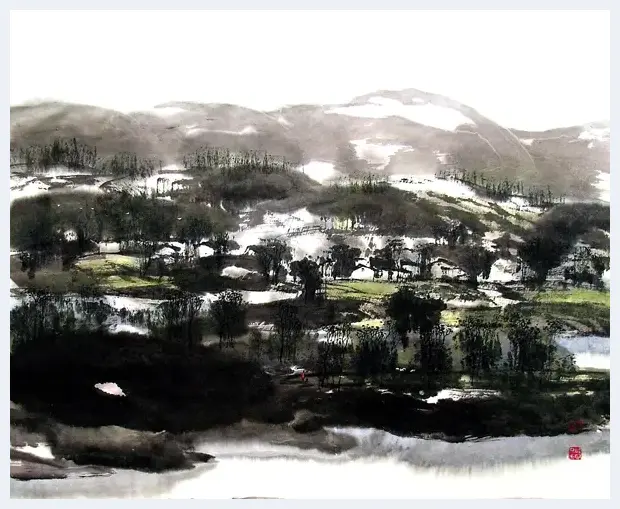

乡雪 44x60 2015

王福增:独步艺苑写水乡画境

李人毅

画家王福增,是一位以笔墨造境的丹青高手。走进他的水墨世界,就仿佛置身于水色天光般的童话境地,在这里碧水、蓝天、原野、村落都沐浴在天籁之中,墨气充溢,且浓淡相宜,神秘虚幻而又通透明丽。这一切都来自画家对笔墨神韵的高度掌控能力,恰到好处地表现了作者的主观诉求,形成了自家样式和风格。

一、打好基础走自己的路

王福增的家乡,坐落于白洋淀以北的雄县,自幼沐浴在乡村的自然风光之中,那沃野良田,湿地水网,都给他留下了不可磨灭的印记,是童年的给予成为他艺术灵感的源泉和追求的归宿。为了再现乡情和童年的梦幻,他开始了创作。然而搜尽古法,他发现用来表现天险、群山、奇石、深壑、大川的技法很多,可是画自家风光——白洋淀的土坡、水洼、柳荫、田畴,却找不到可以师承的拿来就用的成法来做参照,虽然古人画水的经典之作生动,可其用笔、用墨都无法借来再现亦幻亦真的乡野世界。然而噬骨般的乡情,迫使他走上了一条自创的绘画实践之路,这条路他走得很扎实。

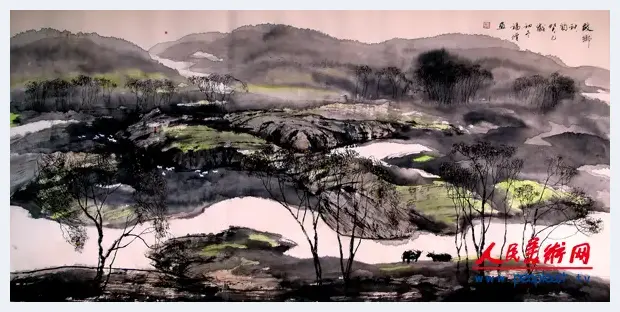

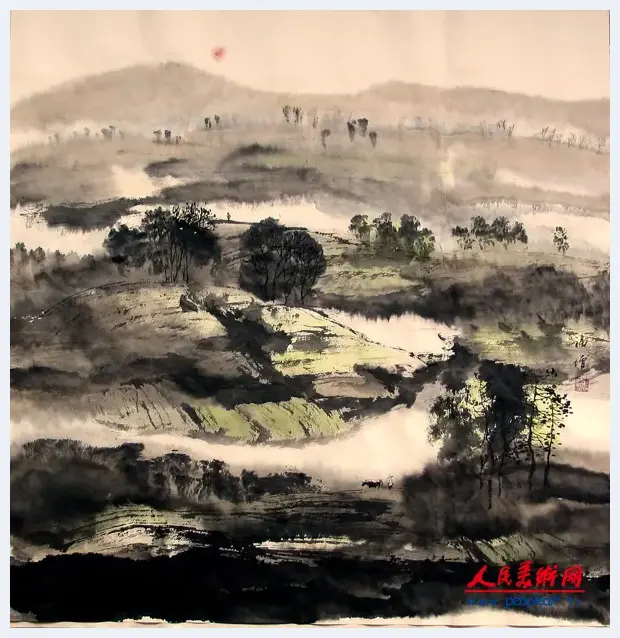

故乡的原野 作于2011年

一是画写生。他的作品都是根据写生而再创造的,在写生中他学会了用线和构图,他画的每幅山水画都是原创之作,写生使得他把童年的朦胧记忆具象化了。然而运用国画形式再现生活,光靠造型和构图还不行,必须运用好艺术语言,为此他的第二项修为就是练笔墨。他认为,在绘画中要有所突破,就必须有一整套的技法来表情达意,只有这样才能深化主题、感染读者。

王福增就是以自然为师,以乡情为主题,在笔与墨、境与情上下功夫,使艺术质量得以不断地拓展与提升。

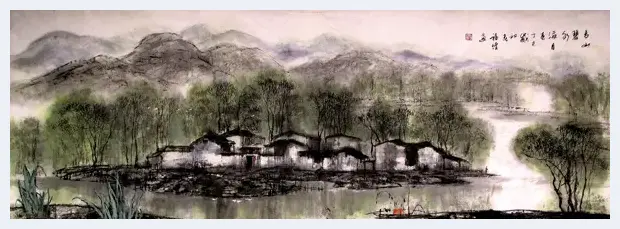

青山碧水

二、独创画土坡河堤的新笔法

面对土坡、河堤的地貌,画家采用了骨法用笔定大势,以线为魂传递笔意。即用焦墨重画坡堤近景,以重墨中锋勾出堤坡的主线,再用皴法绘出对象的质感。他大胆地将斧劈皴拉长来表现土坡田埂的厚度,并形成了一套新的皴法。

画结构线时,中锋运行,可顺、可逆、可拖,一气呵成。其中变化着收、提、按、顿、挫,并接转折、搭、连等笔法,疾徐有序进行。在皴堤坡的质感时,以直笔切入后转侧锋用笔,藏锋拖拽,以卧笔急缓相宜之速,扩大了斧劈长度,并以笔力强度增其厚度,营造了饱和润沛的泥土厚重感,既有笔的韵律,又起到了造境的作用。

这种把前人画石的皴线尽量拉长,用以表现土崖长堤的画法,可称之为“厚土皴”的笔法,构成了画家水乡画作的风骨,起到了学术支撑的作用。

故乡秋韵 作于2013年

在画家作品中,除土崖外,显像最多的是树林。王福增画树也有独到之处,他笔下的树干很少用双勾,无论大小粗细,都以中锋放笔直写,其笔法熟练而生动,勾、皴、擦、点、染及擂、戳、摔、垛、揉、颤等法皆入笔下,使树有了丹青生命力,枯润苍辣皆含其内。与众不同的是,画家用笔做到了形式为内容服务,藏露有度,以藏锋为主,使树传神达意,成为画眼文纲。这种笔法与厚土皴法相结合,为乡情之作增色。

三、形成了叠加泼墨的“乡水彩墨法”

为营造梦幻家园的远山和近水月夜晨光,画家运用了泼墨、破墨和积墨法,且熟练地将这三种方法融为一体,并和泼彩法相结合,形成了“乡水彩墨法”。这“乡水彩墨法”和他的“厚土皴法”结合在一起,构架起画家乡情作品的鲜明而独特的笔墨特征。

昔日大清河 作于2015年

在画家的水乡系列作品中,远坡山影的朦胧和近水雾气的蒸腾,在日光下显得格外鲜亮,一切都笼罩在墨彩交融的氤氲之中。这在《大清河的记忆》、《村塘月色》、《早炊》中都有上乘的凸显,其中《故乡的原野》,把绿地、水塘、树林、远山,都被彩墨的剪影融为一体,使人走进原野里,陶醉在画家营造的意境之中。这意境之美,恰恰是墨韵的神采。由于画家采用泼墨与破墨、积墨相结合的技法,很多叠影幻化神奇,充分展现中国画的纸性和水性,以及墨的肌理,恰到好处地呈现出水乡的神韵。这无疑是画家对彩墨之法突破出新的结果。

还应提及的是,这种创新墨法对水乡的月夜、晨光、暮雨、寒林的表现尤为得当,承载着画家浓烈的乡恋,丰富了作品的内涵。

故乡晨曲 作于2012年

四、以境、意、情交融的图式表述乡愁

画家是一位用笔墨造境的高手,除浓淡有序,干湿鲜活外,他更善于经营画面的对比关系,用对立统一法则,强调在对比中叙写禅意和诗性。尤其在布白上,独具匠心,这种白的运用主要是在表现河流、云烟和远天。为此,他突出了一个静字,固化了时空,既有绝俗的高雅品味,又有高逸的禅境,是散发着泥土芬芳的虚境高远画境。画中的布白通透清彻,有时散落画中,有时横亘画的下部或上部,大有水中之水,天外之天,笔中之笔,墨外之墨的逸格。这种对白的掌控和大块墨色的气韵相融汇,加之笔不露骨,墨不堆肉的缥缈无痕,真正做到了幽淡而凝重,虚灵而深沉。

李人毅近照

李人毅艺术简历

李人毅,中国作家协会会员、中国美术家协会会员,国家一级美术师。

1948年生于黑龙江省海伦县海北镇。堂号为:海北草堂、阁上塬、岫安居等。

1964年开始发表作品,1969年入伍,1985年至1988年就读于鲁迅美术学院,1989年调入沈阳军区文艺创作室任专职画家、作家。2002年起任《美术》杂志主编助理、编委,现任《人民美术网》总编。

多年来坚持美术理论研究,参与和报道了许多全国重大美术理论研讨活动,尤其关注发展中画家和当代画坛大势,著述颇丰。

出版著作二十余部,代表作有《平型关大捷》、《国难来袭——九一八延续的记忆》、《打回老家去——原东北军111师纪实》《勿忘九一八画传》(与李东红合作)《中国当代画家研究•花鸟卷》《写意牡丹技法全解》《小榄风情》等,其中《一个男人的远村》获97’东北文学奖。

1989年在北京中国美术馆举办大型“新四军人物画展”、2009年在长沙举办“开国大典人物画展”、2011年在深圳举办“李人毅辛亥人物画展”,中国画《邓子恢》、《谭震林》、《吴竭诚》等作品被中国美术馆收藏。

水乡春韵

画家的作品贵在有意蕴,王福增笔下的大清河,很多场景已经不再,我们所见到的这些清水蓝天,只是他童年记忆的再现而已。作为一名有历史责任感的画家,这种锲而不舍的主题性创作,实际上是一种呼唤期盼已被破坏的生态回归平衡。在承载着美育的同时,也散发出对逝去岁月的惆怅和当下污染日趋严重的现实的忧思。而这种情思随着年龄的增长就愈浓烈,表现在《煦日晴风》、《秋林暮色》等作品中。画面所出现的水色天光的幻境中,总有一个少女的背影或在河边眺望,或伴着一只小羊远去,迷离幻化出的是无尽的幽思和几多的联想。

雨夜初晴 作于2015年

读画家的作品,让人走进画境,更使人走进一种饱和的情感之中,在淡淡的乡愁中流连忘返。

王福增作品的核心是他对境、意、情的追求中,达到了审美理想和恰当的表现形式的统一,加强了作品的艺术感染力,使他的艺术之路独步艺阆,人生状态历久弥新,留给了我们对其进行深入地学术探求和研讨的空间。(2014年2月于盛京岫安书屋)

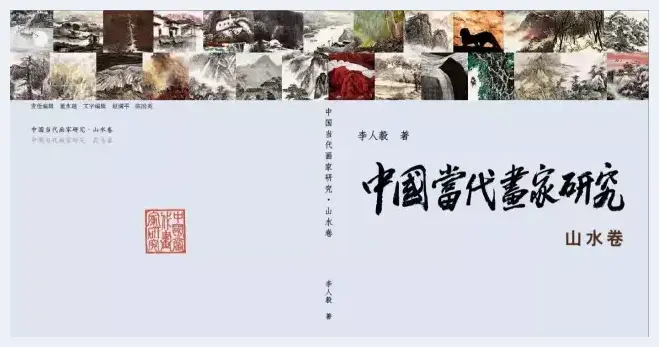

《中国画家研究》这套丛书,既是研究画家的理论文集,又是图文并茂的画集,分人物卷、花鸟卷、山水卷、综合卷、纪实卷等。在这些研究文章中,作者以宏观到微观的视角切入研究对象,既有对画家群体的考察,还有对当前画坛走势的关注,以及对全国性各类美术活动的报道等。丛书以中国画入题,涵括了油画、版画、雕塑、水粉画、水彩画,以及工艺美术和书法等,每篇文稿都配有多幅精美的图片,令人赏心悦目。

《中国画家研究·山水卷》是本套丛书的第二卷。

由于本书形式别开生面,呈现理论研究和作品欣赏相统一的阅读模式,自《中国画家研究·花鸟卷》先行出版后,受到了读者和业内人士的广泛欢迎。这套丛书将陆续出版。

本书的作者,是集作家与画家于一身的文化学者李人毅。他除了进行文学、美术的创作外,多年来致力于美术理论研讨和画家研究工作。新世纪之初,曾受聘于《美术》杂志,在此工作多年,策划、报道了许多全国性的大型美术理论研讨会,发表了许多学术观点鲜明的论文。多年来,一直坚持不懈地对当代画家进行专题研讨,尤其关注中靑年画家的成长,写出了大量的研究文章,在国内各种媒体上广为刊发与转载。

本册为山水卷,收录了三十余篇评论文章,画家排列以年庚为序。本书有对黄宾虹的专题研究论文,有对老画家孙恩同、于志学、谢欣、周韶华、梁世雄的学术解析,还有对牟成、姚伯齐、张松、朱道平、王慧智、吕德品、张辉、王福增的技法的探究和梳理,更有对刘思东、周鼎、孔凡智、杨阳、李传新等画家作品的赏评。文中不见某些冗长的赘语和套话,行文清晰明了,评价客观中肯,富有哲思境意。而对邱汉桥、许自敬、丁杰、张英才、陈玉莲、王有民、胡刚、匡伟光、陈迎平、黄仕强等人生状态和艺术成长关系的研讨,更充满了一个美术理论家对发展中画家的人文关怀。其中,也有对象王中才那样由作家转身到画家的个案研究,体现了作者研究对象的多样性。

在文中,作者还注重对画家技法的研究,从笔墨规律上归纳整理出画家实践成果,并上升到学术层面来认识,无论对画家和书画爱好者都有着启迪性意义。

《中国画家研究》的文章清新隽永,具有散文风格,使原本刻板说教的评论文章,成为了娓娓道来的,喻情传道的丹青美文。加之与艺术家风格多样的作品相得益彰的编辑整合,使读者在了解画家经历,欣赏画家作品,研讨画作技艺的同时,进行美育熏陶,不失为一套别开生面的美术理论著作。

![首届约克郡国际雕塑节评分几何?[图文] 首届约克郡国际雕塑节评分几何?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/t2ykc2dafwu.webp)

![文艺工作者须做时代引领者[图文] 文艺工作者须做时代引领者[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vjo51t0a4k2.webp)

![在古诗文中读懂春节[图文] 在古诗文中读懂春节[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mk4wfrv5pr5.webp)

![企业收藏将会改变艺术品高端市场[图文] 企业收藏将会改变艺术品高端市场[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0qdifg2a1ex.webp)

![2020特别推荐艺术先锋人物:樊昌哲[图文] 2020特别推荐艺术先锋人物:樊昌哲[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x0iykkzkcza.webp)

![真情笔墨绘丹青——画家朱宝华作品赏析[图文] 真情笔墨绘丹青——画家朱宝华作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/k3cdh34dkzz.webp)

![王羲之书法《兰亭集序》[图文] 王羲之书法《兰亭集序》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bptx0ir52mj.webp)

![画坛聚焦——著名动物画家吕维超[图文] 画坛聚焦——著名动物画家吕维超[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5t3hh0qecus.webp)

![笔墨承道 谢家山水——画家谢其云绘画赏析[图文] 笔墨承道 谢家山水——画家谢其云绘画赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0dt0lckjztm.webp)

![王永亮:与万物为一 写天地大美[图文] 王永亮:与万物为一 写天地大美[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jvo4b33v03i.webp)

![施建中|受众变化与时下人物画创作观念之调整[图文] 施建中|受众变化与时下人物画创作观念之调整[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xvgpipgdgvo.webp)

![画无定法——莫晓松谈花鸟画创作[图文] 画无定法——莫晓松谈花鸟画创作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/s211o0xxtgm.webp)

![文化类节目如何实现“艺术转码”?[图文] 文化类节目如何实现“艺术转码”?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bu2fqfox441.webp)

![画家詹亦然献礼建国70周年[图文] 画家詹亦然献礼建国70周年[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cz5pmcjsryg.webp)

![论博物馆创新维护的重要性[图文] 论博物馆创新维护的重要性[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mzw4qnhzr14.webp)

![海上雅集精品赏析:齐白石花卉册页[图文] 海上雅集精品赏析:齐白石花卉册页[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kpzow4tmkwk.webp)

![崔子范:新时期写意花鸟画的里程碑[图文] 崔子范:新时期写意花鸟画的里程碑[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x4mhciphhag.webp)

![彩墨丹青 董春莲老师泼墨作品赏析[图文] 彩墨丹青 董春莲老师泼墨作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uzqjsv5celz.webp)

![「晶羚专访」张润萍和她温暖的猫[图文] 「晶羚专访」张润萍和她温暖的猫[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/m0h15gzu2pj.webp)

![我武惟扬 神骏赞歌·赵文元研究二[图文] 我武惟扬 神骏赞歌·赵文元研究二[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5xfa1kb5amb.webp)