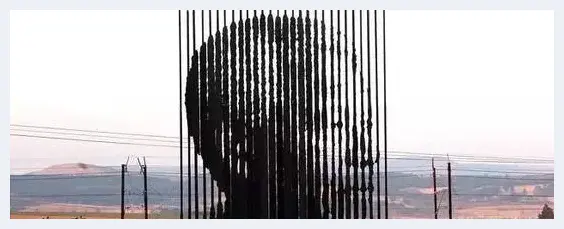

Nelson 的雕塑《曼德拉》

Nelson 的雕塑《曼德拉》

并不是把一件雕塑放在公共空间,如广场、公园、小区等地方,它就能成为一件公共雕塑。当下大量的波普化、媚俗化、装饰化的城雕,不但没有考虑观众的审美趣味,而且成为了充斥在公共空间中的视觉垃圾。城市雕塑不仅要体现公共空间的独立性,还要在审美与思想层面对既有的僵化的审美趣味与文化权力话语展开批判。

20世纪60年代中期,美国极少主义雕塑家卡尔·安德烈曾将古典雕塑到极少主义雕塑之间的发展过程概况成三个重要的阶段:作为形状的雕塑,作为结构的雕塑,作为地点的雕塑。在安德烈看来,这三个阶段可以分别对应于古典雕塑、现代雕塑与后现代雕塑。但是,我们会发现,当雕塑进入现代主义阶段后,其艺术本体的边界已发生了根本性的变化,“地点”或“场地”替代了现代主义雕塑所追求的风格与“结构”。问题就在于此,一旦雕塑将“场地”作为艺术本体的核心,而不再将个人化的风格与自律的形式表达作为要旨,雕塑自身的观念也就会发生革命性的变化,此时也意味着,现代主义雕塑的历史将会走向终结。20世纪60年代中后期,以安德烈、莫里斯、塞拉等为代表的极少主义艺术家终结了罗丹以来,以及由马约尔、布朗库西等为代表的现代主义雕塑的艺术追求。此后,雕塑从架上走向架下,从室内走向室外,并进入广阔的社会空间中。尤其是进入20世纪70年代后,“场地”的概念已悄然嬗变,特指那些具有社会与文化属性的空间。

既然雕塑可以完全融入社会空间中,一个新的问题就会迅速凸显出来——什么是雕塑艺术的公共性呢?在回答这个问题前让我们先了解一个经典的案例。1981年,里查德·塞拉在纽约联邦广场上创作了大型雕塑《倾斜之弧》(Tilted Arc),它是一件典型的极少主义风格的作品。但是,这件由延伸了120英尺、高12英尺的钢板制作的作品后来引起了人们的诸多抱怨。由于它阻碍了公众在联邦广场的行走和破坏了环境,人们将其称为“生锈的钢铁屏障”。其后,在不到4年的时间里,联邦服务总署共收到近4500封要求拆除它的投诉信。1985年,联邦服务总署举办了是否应拆除《倾斜之弧》为期三天的听证会,其中180人在听政会上做了陈述,尽管有122人认为可以继续保留这件作品,但最终的投票结果仍为4:1,反对者赢得了胜利。虽然塞拉为自己的作品进行了多次辩护,而且得到了当时一些著名的艺术家与批评家的支持,不过,这都并没有发生任何实质性的改变,1989年3月15日,作品还是被拆除掉。

艺术的公共性呢?在回答这个问题前让我们先了解一个经典的案例。1981年,里查德·塞拉在纽约联邦广场上创作了大型雕塑《倾斜之弧》(TiltedArc),它是一件典型的极少主义风格的作品。但是,这件由延伸了120英尺、高12英尺的钢板制作的作品后来引起了人们的诸多抱怨。由于它阻碍了公众在联邦广场的行走和破坏了环境,人们将其称为“生锈的钢铁屏障”。其后,在不到4年的时间里,联邦服务总署共收到近4500封要求拆除它的投诉信。1985年,联邦服务总署举办了是否应拆除《倾斜之弧》为期三天的听证会,其中180人在听政会上做了陈述,尽管有122人认为可以继续保留这件作品,但最终的投票结果仍为4:1,反对者赢得了胜利。虽然塞拉为自己的作品进行了多次辩护,而且得到了当时一些着名的艺术家与批评家的支持,不过,这都并没有发生任何实质性的改变,1989年3月15日,作品还是被拆除掉。

理查德·塞拉,《倾斜的弧》,铁制,3.67×36.58m,1981年,联邦广场,纽约;现已被破坏

这个个案可以说明一个重要的问题,那就是雕塑与公共雕塑是有区别的。按照常理,作为一位雕塑家,塞拉完全可以凭自己的个人爱好、趣味去创作任意风格的作品,但如果要将其当作一件城市雕塑,就必须考虑到雕塑的公共性问题。这里的公共性至少应包含两个基本的因素:如何与周边的环境有效结合,如何与观众进行互动。即便是塞拉认为他的作品与周边的环境是有机统一的,但是,《倾斜之弧》那种极端个人化的形式表达却拒绝与观众互动,它显得很冷漠,甚至与观众格格不入。很显然,并不是把一件雕塑放在公共空间,如广场、公园、小区等地方,它就能成为一件公共雕塑。而且,在雕塑的公共性背后还潜藏着另一个问题,即雕塑家个人的创作意志与公众的接受之间所形成的张力关系。

古根海姆美术馆广场上路易斯·布尔乔亚的作品《大蜘蛛》

古根海姆美术馆广场上路易斯·布尔乔亚的作品《大蜘蛛》

城市雕塑本质上具有公共艺术的属性,因此,公共性如何得以体现是其无法回避的问题。实际上,中国的城市雕塑发轫于20世纪80年代中期,90年代以来,随着经济的腾飞和城市化的快速变迁,逐渐迎来了发展的高峰期。就八九十年代的城市雕塑来说,大致经历了两个阶段,一个是从纪念性雕塑、学院写实性雕塑向现代雕塑的形式表达推进,实现了具象雕塑向抽象雕塑的转变;另一个是从媒介走向材料,并在雕塑与装置之间寻求一个临界点,或者说实现雕塑形态的装置化。虽然说中国的城市雕塑取得了不错的成绩,但有两个核心的问题一直没有得到很好的解决。一个是,城市雕塑太强调艺术家的创作意图,忽略了观众对作品的接受。艺术家创作意志与观众接受所产生的矛盾,就会出现《倾斜之弧》所面临的尴尬局面。当然,这也并不意味着,城市雕塑需要取悦于观众,迎合大众的审美趣味。事实上,当下大量的波普化、媚俗化、装饰化的城雕,不但没有考虑观众的审美趣味,而且成为了充斥在公共空间中的视觉垃圾。这里就涉及到第二个问题。城市雕塑如何真正有效地融入到公共空间中,换言之,如何将环境作为城市雕塑的一个重要的组成部分。

Carl Fredrik Reuterswrd的《Knotted Gun》雕塑作品

Carl Fredrik Reuterswrd的《Knotted Gun》雕塑作品

最终,公共空间成为了城市雕塑显现自身公共性的一个重要的载体。但这并不意味着,只要出现在公共空间,而且赢得了观众喜爱的雕塑就是一件有公共性的城市雕塑。相反,它们有可能是流行的,甚至是庸俗的。于是,这里就涉及到城市雕塑公共性最核心的层面,即自身所体现出的艺术与思想价值。中国今天的大部分城市雕塑普遍是作为“景点”而出现的,它们的主要功能是装饰环境,而不是凸现自身的文化价值。不仅如此,作为市政建设的组成部分,城雕不但负载着意识形态的教化作用,而且,从一开始就必须服从长官意志。行政权力的介入,以及各种商业利益,最终都会影响城市雕塑健康的发展。那么,一件城市雕塑又怎样才能体现自身的公共性呢?批评家易英先生认为,公共性是公共空间的文化属性,是公众可以自己进入和交往的共享空间,它由公共场所和公共媒介构成。但公共性的最本质含义还是对权力话语的颠覆。按照哈贝马斯的理解,公共空间是文化现代性的重要标志,是市民社会的产物,因此,它有自身的文化话语权力与独立性。正是从这个角度讲,城市雕塑不仅要体现公共空间的独立性,还要在审美与思想层面对既有的僵化的审美趣味与文化权力话语展开批判。

![诗心不老 艺术长青——著名书法家赵长青[图文] 诗心不老 艺术长青——著名书法家赵长青[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4i01rgu0g1e.webp)

![寻常之处觅胜景 评女画家于茵的花鸟画[图文] 寻常之处觅胜景 评女画家于茵的花鸟画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tirzlzwfb0v.webp)

![书画修复:古画缺失部分该不该接笔补全[图文] 书画修复:古画缺失部分该不该接笔补全[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yukgs4a0dj0.webp)

![解读刘懋廿的西北风油画[图文] 解读刘懋廿的西北风油画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5gc2qg0davg.webp)

![顾永骏:有瑕之玉蕴藏无瑕之美[图文] 顾永骏:有瑕之玉蕴藏无瑕之美[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/huuz32boqop.webp)

![李晓峰:一切从常识开始[图文] 李晓峰:一切从常识开始[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xalx0as1aar.webp)

![纪念碑式雕塑:从凸显到消散[图文] 纪念碑式雕塑:从凸显到消散[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dmnhxl2jzf5.webp)

![再聊《夜鹰》|都市里的人 你的情绪存放在哪里?[图文] 再聊《夜鹰》|都市里的人 你的情绪存放在哪里?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1vw5gmqdmg4.webp)

![对上海艺博会的期待:眼界格调胸怀[图文] 对上海艺博会的期待:眼界格调胸怀[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/njeyiu4v1ce.webp)

![当代著名山水画家梁耘作品欣赏[图文] 当代著名山水画家梁耘作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ujzt0z51ccj.webp)

![2.07亿的曾巩《局事帖》卖家几乎未赚钱[图文] 2.07亿的曾巩《局事帖》卖家几乎未赚钱[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ekoane5fcb5.webp)

![大匠之门一一画家潘锡林[图文] 大匠之门一一画家潘锡林[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/d1jvhbkxf00.webp)

![齐白石的北漂日记:名士看不起人 兰芳恂恂儒雅[图文] 齐白石的北漂日记:名士看不起人 兰芳恂恂儒雅[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/f20yolxb4qz.webp)

![后9·11时代 美国儿童博物馆这样展示穆斯林文化[图文] 后9·11时代 美国儿童博物馆这样展示穆斯林文化[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/csps14t5xwo.webp)

![彩墨丹青 董春莲老师泼墨作品赏析[图文] 彩墨丹青 董春莲老师泼墨作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uzqjsv5celz.webp)

![道法自然 直抒性情—当代著名画家苏冠人作品鉴赏[图文] 道法自然 直抒性情—当代著名画家苏冠人作品鉴赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wi1dpse0q3p.webp)

![如何欣赏白石虾和悲鸿马[图文] 如何欣赏白石虾和悲鸿马[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/404yciipfmm.webp)

![2019年艺术市场方向:投机主义与大型画廊的主导[图文] 2019年艺术市场方向:投机主义与大型画廊的主导[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5yt302hx30s.webp)

![荣宝斋(上海)拍品赏析:徐悲鸿《双骏图》[图文] 荣宝斋(上海)拍品赏析:徐悲鸿《双骏图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hvuzx5jpyxq.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——书画家刘忠[图文] 2024全国两会书画焦点人物——书画家刘忠[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aexb3rivyzq.webp)