书法家郑光宇

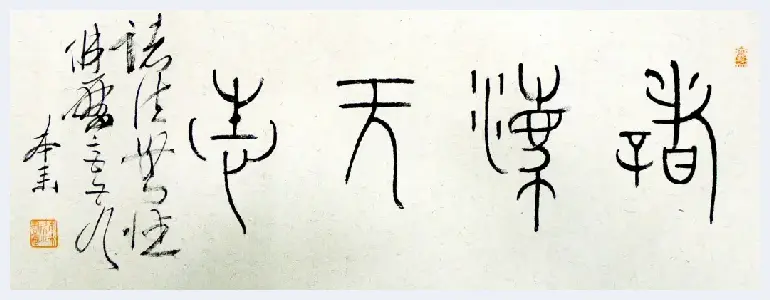

郑光宇作品

“书法最大的乐趣在于学习的过程,从不会到会,从没有感悟到有感悟,这种境界的提升让人一步步成长,可谓意趣无穷。”对与书法相伴近40年的郑光宇来说,书法已经融入他生活的各个方面,成为他人生的一部分。

说起自己与书法相伴的日子,平时不喜多言的郑光宇忽然打开了话匣子。看着他解说书法时的痴迷神态,记者感到,在这个纷杂的世界里,郑光宇更像是一名隐士,独自沉醉在书法世界中,在不断的体悟中与古人对话,在浮华世界中给自己的内心涂上了一抹淡定。

“书法是传统文化的宝贵财富,也是我最好的老师。”问及如何评价书法,郑光宇这样定义。

郑光宇作品

在儿时的心田埋下书法的种子

小时候的郑光宇,是跟爷爷奶奶住在一起的。他记得家中墙上就挂着爷爷写的字,“那时并不知道是什么字体什么内容,只觉得弯弯曲曲的笔画很好看挺有趣的,后来学习书法才知,那是金文。”聊起儿时的记忆,郑光宇脸上满带着笑。

郑光宇的叔叔也是一位书法家。在他印象中,叔叔屋里的书柜里很大一部分都是书法碑帖类的书籍。小小年纪的郑光宇虽然看不懂,但隐约觉得那时面藏着很深奥的东西。

长大之后,郑光宇搬去跟父母住。他发现,父亲的书柜中也有很多与书法有关的书籍,而且经常看见父亲伏在案前写书法,有时候还刻印。那时郑光宇的妹妹比较小,还不识字,父亲就把报纸裁成手掌般大小,用墨写上笔画简单的字教她认……

“可以说,书法自出生开始就陪伴在我身边了。耳濡目染中,我对书法有了别样的感情,或许这就是为什么后来会选择走书法之路的原因。说到底,书法早已在我幼小的心田埋下了一粒种子,只待条件合适就会生根发芽。”

就这样,小时候的记忆,一步一步引导着郑光宇走进书法的殿堂。

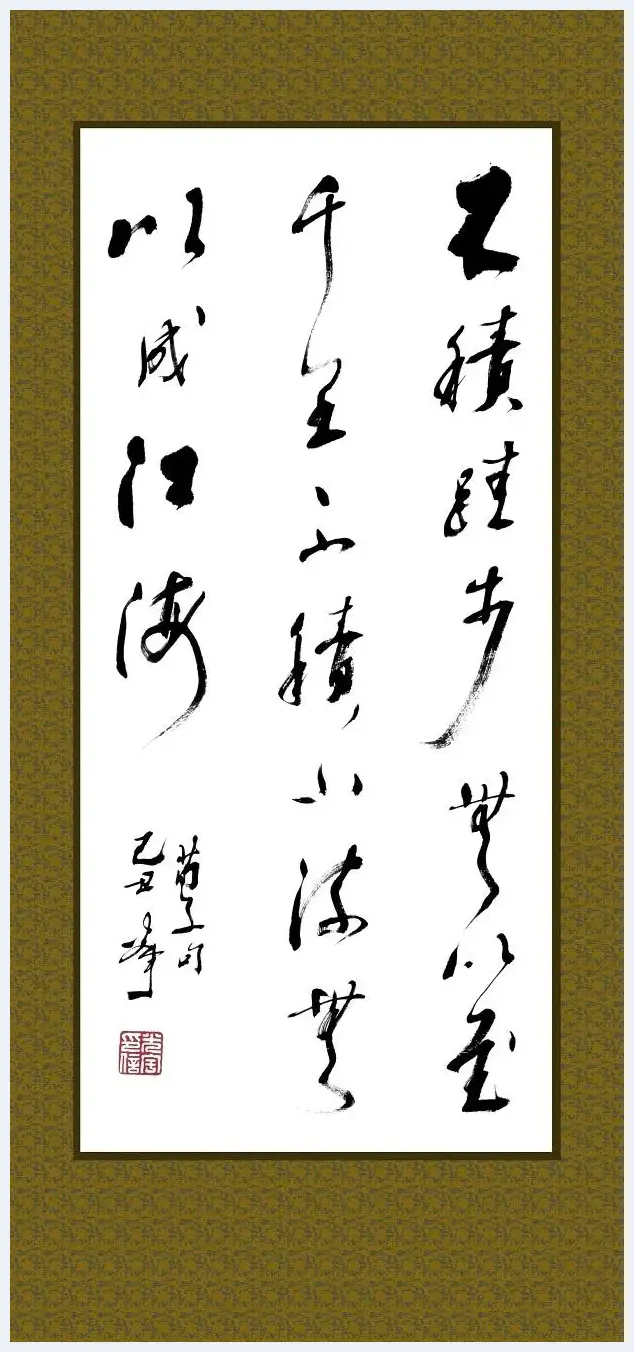

郑光宇作品

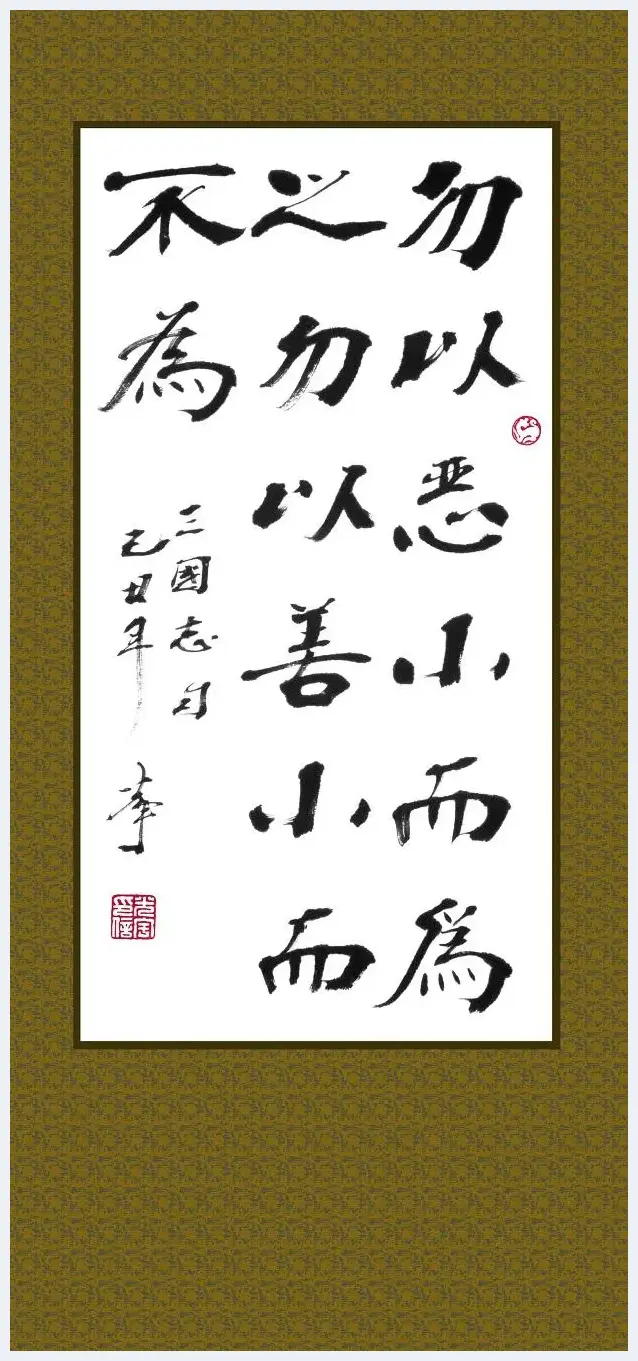

郑光宇作品

学习过程中书法变得很有趣了

郑光宇写书法虽有得天独厚的条件,但他真正开始练习是在少年时期。

“那时我大概十一二岁的样子。”当时郑光宇的功课成绩不好,面临着继续上学还是另选他路的人生抉择,因对上学充满了抵触情绪,于是郑光宇选择了书法。

那时的郑光宇想当然地觉得,书法要比学习其他科目容易。然而,当他写下第一笔的那一刻才明白:人生没有捷径,做任何事情都要付出辛苦。

初习书法时,郑光宇手中的笔总是不听使唤,写出来的字也很难看。于是,父亲就把着他的手帮他找感觉,并且说:“有了耐心和细心,才能写好字。”可当父亲一放开郑光宇的手让他自己写时,字又变得歪歪扭扭不成样子了。“当时很灰心,但同时也真正明白了,看跟写完全是两码事,看着容易的书法写起来真的是非常难。”

在畏难情绪下,郑光宇一度打过退堂鼓,当父亲再让练习时,他懊恼地说:“写书法太难了,不学了!”性情一向温和的父亲非但没有生气,反而一个劲儿地鼓励他:“没有人天生会书法,刚学时有畏难情绪很正常,我当时也和你一样,多少次想过放弃。但是只要喜欢,并且有耐心和恒心,一天天坚持下来肯定会有长进。”听父亲这么一说,郑光宇似乎被点透了什么,重拾自信,再次拿起了毛笔。

慈父同时也是严父。郑光宇的父亲,每天都会给他留一长串作业:刻三方章,描或画三块章的样子,外加练习写5篇篆书、5篇隶书、5篇楷书……“那时候,我每天至少练习8个小时以上,甚至有时要10个小时以上,除了吃饭睡觉几乎都在写,比上学还辛苦。”说起学书法的艰辛,郑光定虽然是一笑而过,但其背后所付出的汗水,明白人凭想像也能知道。

学习书法,面对的第一个坎儿便是枯燥,而且小孩子的理解力也有限,直到勤学苦练了五六年之后,郑光宇才开始觉得书法并不枯燥,用他自己的话来说,是“变得很有趣了”,字也开始写漂亮了,并从中体味到了付出与收获的关系。同时,通过习练书法,他还明白了一个简单又深奥的哲理:看上去简单的事情,也有不简单的一面。

郑光宇说:“学习书法的过程充满挑战和未知,可以学到很多书本中没有的道理和经验。这些道理在中国古代的哲学著作中都有记载,而通过书法学习,我体悟到了这些道理的现实性。”

就这样,不管有多辛苦多枯燥,走上书法之路的郑光宇立下一个信念:开弓没有回头箭,既然选择了书法之路,就要坚持走下去!

郑光宇作品

书法是活的是有生命的

与书法相伴近40年的郑光宇,渐渐领略到了书法的艺术之美。

中国书法流传几千年,能流传下来的都是经典,值得后辈用心研学。郑光宇认为,书法的一笔一画中,都饱含着美学意味。他说:“一个字看似简单,但却有很多讲究,这么写就美,那么写就不好看。横竖的搭配是一个不断修正的过程,以至于我写了四五年还没有真正入门,直到写了六七年之后,才看到每一个字的另一种风貌,体会到书法是活的,是有生命的。”

“历代很多文人逸士,都借着黑白书法来宣明自己的志向,诉说自己的心情。王羲之的《兰亭序》就是一个典型例子。”郑光宇说,他从中读出了毫无造作与合乎法度的完美结合:在一个天朗气清的佳日,群贤毕至的场合,王羲之快然自足地写出这篇千古名帖。

郑光宇说,《兰亭序》的名气不是来自社会的炒作,而是来自于笔端自然的流露,“静观《兰亭序》,那是黑与白交流的天然体现,毫无造作之感,却又合乎法度。这是多么难以达到的境界啊!如果说法度是一极,是经验的积累沉淀,那么无造作之感便是另一极,是自由的全身心体现。二者之间有着很大不同,可《兰亭序》的出现却在书法史上呈现了一个完美的标本,其绝妙之处在于,写出了人们心中一直想追求却难以表现的状态。后人在学习《兰亭序》的过程中,细细体味的就是其中的法度与率真之完美结合。”

在郑光宇看来,王羲之与颜真卿的书法虽都字形宽厚,但却形成了鲜明之对比。“王羲之表现的是风流倜傥,颜真卿表现的则是忠义淳厚。王羲之的字体犹如黑色,内敛;颜真卿的字体像白色,外张。在这种外张的书体背后,是一腔忠肝义胆。”

说起对王、颜字体的看法,郑光宇娓娓道来。他说,在颜真卿为祭奠其侄所书写的祭文《祭姪文稿》上,可以感觉到溢于纸上的悲愤之气,用笔豪放,使人观其书即能体会到书者彼时的心情。

在黑白世界中徜徉了40年的郑光宇,好像为自己的眼睛戴上了一个过滤镜,让书法世界变得简单而不失深邃,伴随着每一天不辍的习练,他正在一步步地走向书法世界的深处。

谈及书法艺术,郑光宇如是解读:“书法艺术是由性格与技巧两者构成的,很多初学者很难把这两者调合在一起,或随意书之,有失严谨;或刻意临帖,有失灵动。从某个角度来说,情绪与法度也是黑与白的体现,作者用自己独特的形式来体现黑与白之间的世界,书写自己对人生的感悟,看似简单,实则大有深意。当你能读懂字中的含义时,其实你也就读懂了作者,这就是所谓的观书如见人、见字如见心。”

现在,书法已经从大家眼中的艺术变成了郑光宇的一种生活方式。每有闲暇,他便会拿起毛笔,铺一张宣纸,在一笔一画的腾挪中与古人对话、神交,尽情抒发着对生活、对人生的感怀与感悟。

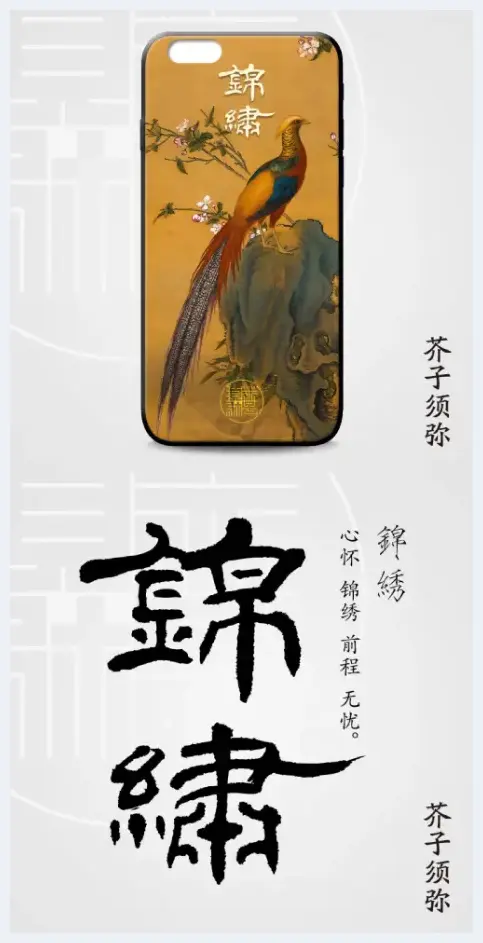

除了对传统书法艺术的孜孜追求,郑光宇对书法的现当代表现形式也充满了兴趣。他和几位朋友创办的“芥子须弥”,就是以书法、印章与古代文饰为主要素材,将其与现代工艺结合的品牌。书法的静逸古雅与现代工艺的多样化结合在一起,使书法变得更加有趣和贴近生活,它不再是高高在上的阳春白雪,而是接上了地气,成为人人都可平视着欣赏的美。(杨琳琳)

![买一件艺术品的原因究竟是什么[图文] 买一件艺术品的原因究竟是什么[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4hyp4z0x3vf.webp)

![孟云飞:高校校名书法赏析之——吉林大学[图文] 孟云飞:高校校名书法赏析之——吉林大学[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ln1ayrkuu10.webp)

![小黄鸭与艺博会[图文] 小黄鸭与艺博会[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/y25sbc5pjrl.webp)

![建筑的“观看之道”[图文] 建筑的“观看之道”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uc3omx3qmjz.webp)

![舍利子是宗教财产 确定文物不能改变归属[图文] 舍利子是宗教财产 确定文物不能改变归属[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gqsihumlzmm.webp)

![辽博藏宋无款《白莲社图》不可归于“张激”名下[图文] 辽博藏宋无款《白莲社图》不可归于“张激”名下[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/adpksga1d3j.webp)

![老腔古韵的承载--华山李澎书法新作[图文] 老腔古韵的承载--华山李澎书法新作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2kb01fvl5ed.webp)

![邮市今年升温:小版张领涨[图文] 邮市今年升温:小版张领涨[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/k4xirqazqgp.webp)

![徐冬冬:我眼中的杨绛先生[图文] 徐冬冬:我眼中的杨绛先生[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gng00b1fm4o.webp)

![自画像:艺术家的生命独白[图文] 自画像:艺术家的生命独白[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/54sofo3xno5.webp)

![感受深厚底蕴——人民艺术家刘汉民国画鉴赏[图文] 感受深厚底蕴——人民艺术家刘汉民国画鉴赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xa4eibcf54u.webp)

![张清智百米长卷漫谈——薛永年[图文] 张清智百米长卷漫谈——薛永年[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tchpqxnr2on.webp)

![李名郎:绘画之乐不囿于形[图文] 李名郎:绘画之乐不囿于形[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hxqbnmkfmbt.webp)

![献礼建党100周年优秀作品选——画家张延华[图文] 献礼建党100周年优秀作品选——画家张延华[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/a3ggradla12.webp)

![新水墨市场人气高涨投资需谨慎[图文] 新水墨市场人气高涨投资需谨慎[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pcu5hossysp.webp)

![米巧铭油画个展《无相》在泰国曼谷成功举办 [图文] 米巧铭油画个展《无相》在泰国曼谷成功举办 [图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4lyvmb5xd5o.webp)

![潘天寿“一棵松树”2亿多![图文] 潘天寿“一棵松树”2亿多![图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/q3jj5gxzogt.webp)

![冯 远 “国博百年·中国雕塑百年作品展”述评[图文] 冯 远 “国博百年·中国雕塑百年作品展”述评[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/r0snlujumjv.webp)

![如何欣赏白石虾和悲鸿马[图文] 如何欣赏白石虾和悲鸿马[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/404yciipfmm.webp)

![在森美术馆读盐田千春[图文] 在森美术馆读盐田千春[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/meyxlprg5hl.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家阮礼荣[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家阮礼荣[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/r1mmkjdegx1.webp)

![茶马古道的天路画卷·赵文元研究七[图文] 茶马古道的天路画卷·赵文元研究七[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wtgz5eclvv1.webp)

![陈振,以写意笔墨为精神气韵,把热带雨林花鸟描写的生动而传神,自由而生机[图文] 陈振,以写意笔墨为精神气韵,把热带雨林花鸟描写的生动而传神,自由而生机[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nxmokwpvj2l.webp)

![刘玉来:提高素养更上一层楼[图文] 刘玉来:提高素养更上一层楼[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ynutks51auq.webp)

![六十名驹 华夏图腾 ·赵文元研究三[图文] 六十名驹 华夏图腾 ·赵文元研究三[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vwrm55x4hsq.webp)