连日来,正于故宫博物院举办的“千古风流人物”苏轼主题书画特展掀起了广泛的关注度。作为紫禁城建成600周年的重要展览,它以涵盖书画、碑帖、器物、古籍善本等多个门类的70余件文物为载体,展现苏轼的精神世界,以及以苏轼为“C位”的北宋文人雅士之间交游往来、书画唱和的氛围。

为一个人,办一个如此规模的展,这在故宫历史上难得一见,更何况,书画只是他的“副业”。但只因,这个人是苏东坡——他的书画连同诗文一齐书写了中国文艺发展史上灿烂的一页。此时这个展览的举办,还另有深意——苏轼的一生经历大起大落,他用一生写下“超然”二字,似乎正为2020年因疫情而身处波澜起伏中的当代人们展现出直面生活悲喜的精神气力。

今天,让我们循着这个爆款展览,走近千古风流人物——苏东坡。

东坡兴之所至,所涉猎的门类之广,或许有文艺复兴时期的达芬奇差可比拟。不同于理性与精确的达芬奇,他总是带着几分天真去认真做事。不如意的时候,便回到酒香墨色里,江海寄余生

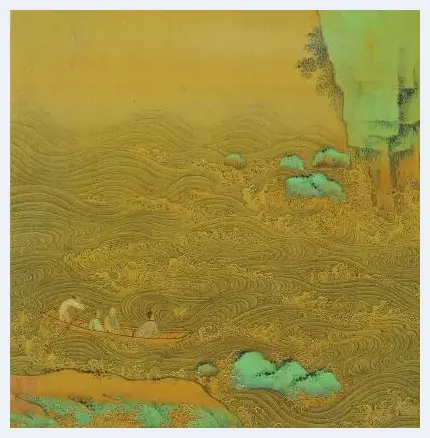

北宋仁宗嘉祐四年(1059年),东坡兴冲冲地从浩瀚长江的一头,那以大石佛出名的嘉州上船晋京,挥一挥手,故乡飘已远,往意浩无边。当时踌躇满志的东坡并不知道之后流转无常的遭际。乌台诗案终将成为他人生的分界线,在新旧党争的漩涡中,不肯随人俯仰的他身如不系之舟,在今后漫漫40年中,杭州、密州、徐州、黄州、惠州、儋州,东坡带着几许无奈,几许失意,辗转流离,一直到浩瀚长江的另一头——常州。“归去来兮,吾归何处?万里家在岷峨。”进退惟咎的他选择了仕与隐之间的第三条道路——“要作平地家居仙”,即便被打到尘埃中,他也要苦中作乐,随遇而安。

大多数时候,苏东坡相信自己的一生可以随处乾坤。《渑水燕谈录》记载:“子瞻虽才行高世,而遇人温厚。有片善可取者,辄与之倾尽城府。”他口无遮拦、真率坦荡:“吾上可陪玉皇大帝,下可陪卑田院乞儿,眼前见天下无一个不好人。”他自带气场,身在朝堂之时,虽然“一肚皮不合时宜”,发之却为春鸟秋虫之声,甚至与皇帝和宰相开开文雅的玩笑,绣口一吐,字字珠玑。宋神宗的一位侍臣说,每逢皇帝陛下举箸不食时,必在看苏东坡的文章。即便一贬再贬,远谪海南之时,他也入乡随俗,结伴农人,酿酒开荒,在风雨中背负大瓢,踏歌而行。

酒与墨这两种神奇的液体陪伴了东坡的一生。在墨香与酒香中,处处皆是故乡,他的身心重又舒展昂扬。对于做酒,东坡一直孜孜乐之,却只是个外行中的内行。他只喜欢试验,有时一边滤酒一边喝个不停,直到不省人事,结果把桂酒做成难喝的屠苏酒。据说尝过他在黄州做的蜜酒的人,都有几次腹泻。东坡却欣然作《浊醪有妙理赋》,所谓“酒勿嫌浊,人当取醇”“身后名轻,但觉一杯之重”。他常常醉后挥墨,在海南岛时也自己制墨。先烧松脂制黑烟灰,半夜起火差点把整个房子都烧掉,最后得到些零零碎碎的小墨条,沾沾自喜认为“其墨与廷珪不相下”“足以了一世著书用”。

东坡杯酒下肚,研墨成文,酝酿辗转,动之为风而散之为云,顷刻弥漫了整个北宋。于是为文则汪洋恣肆,挥洒畅达,有似战国策,间之以谈道如庄周;作诗则放笔纵意,新奇无羁,有似李太白,而辅之以名理似乐天;填词则清空豪放,博大开阔,关乎日常更发乎性情,一变词坛百年柔靡之风;其书法出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外,凭综合实力跻身北宋“四大书家”之首;他更开创了诗书画一体的文人画风,也是文人画理论的奠基人……无论哪一个领域,苏轼都轻而易举地取得了登峰造极的成就。“我一生之至乐在执笔为文之时,心中错综复杂之情思,我笔皆可畅达之,我自谓人生之乐,未有过于此也。”埋头于笔墨之中,一切的潮起潮落便只是杯底波澜。

搁下笔,他试试修炼瑜伽,钻研佛理,结交一些高士僧人;他偶尔拜神求雨,居然真能让久旱之地甘霖普降;他心仪于制药炼丹,寻求长生不老之药;他为农人寻找草药研制配方,在中医学上也堪称权威;他善于烹饪并乐此不疲,为后世留下数道名菜;他大兴水利,除葑田,浚西湖,筑苏堤;他曾猜测月亮上的黑斑乃是山之阴影……他兴之所至,所涉猎的门类之广,或许有文艺复兴时期的达芬奇差可比拟。不同于理性与精确的达芬奇,他总是带着几分天真去认真做事。不如意的时候,便回到酒香墨色里,江海寄余生。

理解苏轼的艺术,需要理解他个性独特的人格精神,这是一种开放的兼容态度,把儒家固穷的坚毅精神、老庄轻视时空的超然态度以及禅宗以平常心对待一切的观念融会贯通

罗曼·罗兰说:“世界上只有一种英雄主义,就是认清生活的真相后,依然热爱它。”苏东坡就是这样的盖世英雄。他曾经自嘲:“问汝平生功业,黄州惠州儋州。”被贬黄州时他45岁,一贬四年;再贬惠州时59岁,一呆三年;然后被贬儋州,居留三年,离开海南时已65岁了。他一生被贬谪流放的时间,竟长达十年。

东坡始终以“不忍人之心”与“宇宙心灵”适应并关爱一切。在黄州沙湖道中遇雨,“同行皆狼狈”,而东坡自得其乐,写下那首快意萧散的《定风波》:“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。”也只有苏东坡,真正将词的创作上升到了生命表达的自由与高度。泛舟黄州赤壁时,他关心断崖间那两只鹘鸟的巢穴,因为常有两条大蛇盘旋其上。有时他也会登上传说中的徐公洞,迎着江风呼吸打坐。他欣喜地发现江边多温润如玉的美石,其纹如人指上螺,精明可爱。江边游泳的小孩经常可以摸到,他便“戏以饼饵易之”,不久就“得二百九十有八枚”,其中有一枚如虎豹,首有口鼻眼处,便评之为群石之长。他的藏石还有雪浪石、小有洞天石、沉香石、石芝等,自认为雪浪石有孙知微的“水涧奔涌图”之貌,便将书房题名为“雪浪斋”。他说:“世事万端皆不足介意。所谓自娱者亦非世俗之乐;但胸中阔然无一物,即天壤之内,山川草木虫鱼之类,皆是供吾家乐事也。”可见其一片天地赤子之心。

被贬至蛮荒之地海南时,东坡已62岁。他吃着味同嚼蜡的芋头,笔下的诗词书画依旧春风拂面:“春牛春杖,无限春风来海上……不似天涯,卷起杨花似雪花。”谁能想到描绘的竟是千年前那个土人丛生、毒虫栉比、瘴气弥漫的海南呢?他持奉“艺术即修行”的观念,在诗文中屡屡记录下晨起理发、午窗坐睡、夜卧濯足的美好场面,以苦为乐,还发出了“不妨长作岭南人”以及“海南万里真吾乡”的慨叹。东坡的可贵之处在于,他并非等闲,却活出了平民的样子。他如此艰难,却活出了高贵的样子。他一路各种羁绊,却活出了最自由的样子。

在苏轼的内在人格精神中,儒道释三家思想互用互补,他以一种开放的兼容态度,把儒家固穷的坚毅精神、老庄轻视时空的超然态度以及禅宗以平常心对待一切的观念融会贯通,形成其个性独特的人格精神。他辗转流徙,依旧心系苍生,在各地传道授业,打井造桥,筑堤建塔,甚至抗洪祈雨,平息强盗。《宋史·本传》中称苏轼“器识之闳伟,议论之卓荦,文章之雄隽,政事之精明,四者皆能以特立之志为之主,而以迈往之气辅之。”真可谓大写的全才人物,亦是迈往凌云的侠之大者。

苏轼无意成为一个优秀的画家,其绘画技能主要体现在线条表现力;他对自己的鉴赏力则有充分的自信,其评论的标准更多的是态度、趣味、诗意气氛上的,而不是风格、技法上的

东坡认为“丈夫重出处,不退要当前”,无论顺境逆境,始终不失儒者本色。他眼中的“艺”不过是辅助“道”的工具,所以他从不将大量心力耽迷于书画,主张“能文而不求举,善画而不求售”,大多以游戏态度作画消遣,或以一个鉴赏家的姿态在优秀作品上作诗题记。游心兹艺的东坡无法而法,重性灵,更重成仁,他所执着的并非诗文书画本身,而是苍生天下:“有笔头千字,胸中万卷,致君尧舜,此事何难?”

苏轼不会放弃自己的政治理想去全力解决绘画中的技术问题,也无意成为一个优秀的画家。从他的书信文章及亲友的记载看,他未受过正规的绘画训练。在《文与可画篔筜谷偃竹记》中,苏轼有点遗憾地陈述道:“与可之教予如此。予不能然也,而心识其所以然。夫既心识其所以然而不能然者,内外不一,心手不相应,不学之过也。”感慨自己在书画上用功不勤,所以眼高手低。在《与王定国书》中他又诚恳地自谦道:“(吾)画不能皆好,醉后画得,一二十纸中,时有一纸可观。”对于未能充分掌握专业技能的画者来说,这种好画皆靠碰得的情况是不足为怪的。黄山谷笑他“画竹多成林棘”,但其萧然笔墨间,足以想见其人。

苏轼对自己的书画水平一直有自知之明,也善于自我安慰和解嘲。对自己的鉴赏力则有充分的自信,尝言“吾书虽不甚佳,然自出新意,不践古人,是一快也”“吾虽不善书,晓书莫如我。”认为自己的书法虽然不是最好,但自出新意,更能一目了然鉴别他人书法的高下。有时也沾沾自喜于书画中不期然的感悟:“高人岂学画,用笔乃其天。譬如善游人,一一能操船。”

苏轼虽然无意于绘画技术,但是尊敬专业画家,在绘画观上亦支持神品。偶作寒林图得李成笔法,便写书告王定国曰:“予近画得寒林,已入神品。”得意之色溢于言表。在他的眼中,“振笔直遂”“兔起鹘落”的墨竹可以是文人画,而“施为巧赡”“位置渊深”的云林山水也可以是文人画。

由于不致力于具体技法,苏轼的绘画技能主要体现在线条表现力,而不是对复杂事物的把握上。所以在他的画论中,谈得最多的是“形”与“神”,“理”与“意”等常见概念,很少单独就笔法或线条来评论画家的风格或成就,如“边鸾雀写生,赵昌花传神”等。他评论的标准更多的是态度、趣味、诗意气氛上的,而不是风格、技法上的。他力主“神似”,认为“论画以形似,见与儿童邻”。又说:“予尝论书,以谓钟、王之迹,萧散简远,妙在笔墨之外。至唐颜、柳,始集古今笔法而尽之,极书之变,天下翕然以为宗师。而钟王之法微。”认为技巧上的最高成就不等同于艺术上的最高境界,甚至在技术上的过度追求有时会妨碍艺术最高境界的达成。

苏轼对吴道子的精妙技法赞叹不已,但当吴道子与王维并提时,也许感到自己与吴道子的绘画技巧存在极大差距,使他在慨叹吴道子“妙算毫厘得天契,乃知真放本精微”之余,觉得自己在诗人兼画家这种身份上与王维更为神情亲密。因而,在那首题为《凤翔八观》的诗中,他先是赞扬“道子实雄放,浩如海波翻;当其下手风雨快,笔所未到气已吞”。接下来则评价道:“吴生虽绝妙,犹以画工论。摩诘得之于象外,有如仙翮谢笼樊。”精湛的绘画技法虽然让他再三称绝,但他更重视的是氤氲于作品之中的士大夫特有的气质、修养和情趣。

苏轼视王维的画“亦若其诗清且敦”,这一方面固然是由于喜爱其诗的“趣味澄复”而推及于画,另一方面他认为王维虚静遗身的精神状态以及冲淡含蕴的文人情致,某种程度上要胜过吴道子的意气豪放。他崇尚浑然天成不执著于“形”的艺术最高境界,“萧散简远”“简古”“淡泊”“其美常在咸酸之外”等字眼被他屡为提及。他不提倡一触即发的剑拔弩张之势,而追崇“此身忘却营营”的萧散之美以及“欲辨已忘言”的平淡天真之境。

东坡自称“苏子作诗如见画”“诗画本一律”,文者乃其无形之画,画者便为其有形之文,并提出“士夫画”之说。他认为观士人画如同阅天下马,取其意气而已

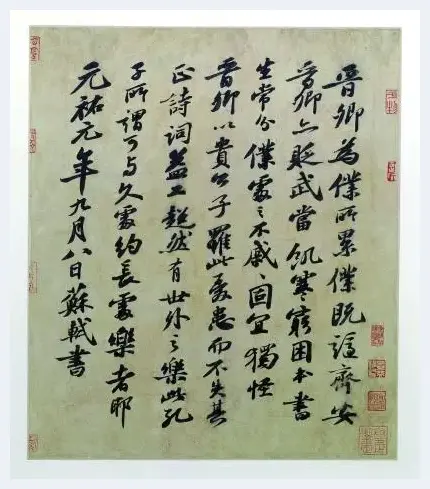

“据德依仁之余,游心兹艺”的苏轼,倡导的是一种高风绝尘、淡泊有味的审美理想。他欣赏石康伯弃官隐居,“读书作乐以自娱”,戏翰弄墨,自适其志,正所谓“丹青弄笔聊尔耳,意在万里谁知之”。他自言“我书意造本无法,点画信手烦推求”。作书由任自然,从不墨守成规。他的书法得力于王僧虔、李邕、徐浩、颜真卿、杨凝式而自成家数。其用笔丰腴跌宕,有天真烂漫之趣。因为与生俱来的通达与天分,他能轻易汲取百家之长,又能独抒个性,达到“兼众妙、不失度”的境地。

东坡随性慷慨又颇有原则和个性。黄庭坚记载他“极不惜书,然不可乞。有乞书者,正色诘责之,或终不与一字。元祐锁试礼部,每来见过案上纸,不择精粗,书遍乃已。性喜酒,然不过四五龠已烂醉,不辞谢而就卧,鼻鼾如雷。少焉苏醒,落笔如风雨”。短短数语,声情毕现。东坡往往酒后写字,觉酒气拂拂从十指间出,真神仙中人。有次,杜几先带来一张上好的纸张请他书写,却提出字的大小排列问题,东坡笑言这是在卖菜。他认为下笔应该由心而造,一气呵成。如果卷面上每个字各自为政,而不顾全篇效果,即使个别字再漂亮,也如同演戏开场日,项臂各挂华丽珠宝的老妪一样。他更以人品和修养为上,认为“作字之法,识浅、见狭、学不足三者,终不能尽妙”。

苏轼能画竹,学文同,为湖州竹派之一,又能作枯木、怪石、佛像,出笔奇古。据说他候人未至,则扫墨竹,信手挥去,从地一直至顶。或问为何不逐节分写,他反问:“竹生时何尝逐节生耶!”万物贵乎天意,岂有不变的法度与笔墨形式?书写工具更是次要的。一日在试院公堂上,东坡画兴大发,随手执批卷之笔蘸着朱红,便是一幅水墨淋漓的朱竹。或问:“世上如何有朱竹?”东坡笑问世上难道有墨竹吗?“画之贵在有笔,不在丹青铅粉之工,意之所至便成物理。世上竹本非墨,今墨可以代青,则朱亦可代墨。”所谓“可忘笔墨,乃有真景”,只求文以达吾心,画以适吾意而已。

东坡自称“苏子作诗如见画”“诗画本一律”,文者乃其无形之画,画者便为其有形之文,并提出“士夫画”之说。他认为观士人画如同阅天下马,取其意气而已。作画大抵写意,不求形似,皆能曲尽其妙。他所作的《枯木怪石图》卷,木似鹿角,枝干虬屈无端倪,石皴亦状若蜗牛,不施丹青,脱略形似,平淡中显出清高沉郁的韵致,“如其胸中盘郁”也,个性化的旗帜已然张扬,直接开启了多样的元风。

性情中人如他,有次路过一座村庄,见丛竹老木,枝叶偃仰,即动写生意念,坐下即画。而近旁却是猪圈,恶臭难闻,旁人劝他回去,他却悠然自适地边画边说:“情景一失后难摩,灵眼忽然觑见,便应立即捉住,否则画无生气。”他还记得那次酒后一时兴起,在郭祥正新刷的白墙壁上挥写:“枯肠得酒芒角出,肺肝槎牙生竹石;森然欲作不可留,写向君家雪色壁。”所谓“在醉常醒,孰是狂人之乐;得意忘味,始知至道之腴”。壁上墨色犹淋漓,那一支画笔已飞到九霄云外,幻作天外长虹。

在人生的最后一年,东坡终于结束了贬谪生涯,北上返京。一路上人们闻讯而来,争相求取墨宝,他“见即笑视,略无所问,纵笔挥染,随纸付人”。如此风流慷慨,俨然大家气象、巨星风范。

![简析清代画家任伯年的艺术价值[图文] 简析清代画家任伯年的艺术价值[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cotwzg3f5ts.webp)

![陈传席点评文人画家溥心畲[图文] 陈传席点评文人画家溥心畲[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mq30y5v3dco.webp)

![窘困的莫奈如何画出先锋性的《塞纳河》[图文] 窘困的莫奈如何画出先锋性的《塞纳河》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/emn4s5kklec.webp)

![探索秦汉时期物品的真相,解开汉简记载的谜团[图文] 探索秦汉时期物品的真相,解开汉简记载的谜团[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/awbnawkrpk0.webp)

![科技发展给艺术市场带来了什么?[图文] 科技发展给艺术市场带来了什么?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lhuugoylmyx.webp)

![画家游海蓉艺术简介[图文] 画家游海蓉艺术简介[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hd00od4tjvl.webp)

![孟云飞:读鲁石先生画集随感——风情意自足,横斜不可加[图文] 孟云飞:读鲁石先生画集随感——风情意自足,横斜不可加[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4va5vg4ye5q.webp)

![管窥清华大学艺术博物馆[图文] 管窥清华大学艺术博物馆[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/upf3x33by2b.webp)

![《梦》序言:请给我一炷香的时间[图文] 《梦》序言:请给我一炷香的时间[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/idfjy0ybn3p.webp)

![如何发掘传统手艺的新价值[图文] 如何发掘传统手艺的新价值[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zlhgkrz5xe3.webp)

![折纸的艺术天堂[图文] 折纸的艺术天堂[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iki3okzf004.webp)

![艺术不是石油:英国艺术机构过分依赖BP资助[图文] 艺术不是石油:英国艺术机构过分依赖BP资助[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bp2uaefc31e.webp)

![禅心无极——刘子玉的水墨世界[图文] 禅心无极——刘子玉的水墨世界[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/u2yffan1nex.webp)

![谈画家许振的水韵青花山水作品[图文] 谈画家许振的水韵青花山水作品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/huzgt3pnscv.webp)

![论博物馆创新维护的重要性[图文] 论博物馆创新维护的重要性[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mzw4qnhzr14.webp)

![冯少协:油画写真千年古镇[图文] 冯少协:油画写真千年古镇[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0i0dftsimsn.webp)

![陈履生:博物馆是面镜子 创造和维护特色很重要[图文] 陈履生:博物馆是面镜子 创造和维护特色很重要[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gmnliuebg3w.webp)

![我国艺术品市场三大融合趋势[图文] 我国艺术品市场三大融合趋势[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/12giimmqtaw.webp)

![达利欲念之作 《加拉丽娜》袒胸露乳[图文] 达利欲念之作 《加拉丽娜》袒胸露乳[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/c3g1qlfyd2n.webp)