在中国画的创作中,绘画方法本来没有一定之规,但是在经历了千年的传承之后,形成了非常突出的程式化特征。经过历代积累的画法已经归纳成为经典的谱式,为后世的学习者提供了便捷的入门方法。在当前的中国画学习中,诸多画家大都从这些画谱入手,先强调规范,而后再自由创作。最近,北京画院的画家莫晓松举办个人画展,他在人物、山水、花鸟画各个门类中自由穿行,综合运用媒材与技法,品类丰富,应变自如。本期[案边点滴]走进莫晓松工作室,请他分享绘画方法和经验。(阴澍雨)

阴澍雨(中国艺术研究院一级美术师、本刊栏目主持):莫老师您好!最近看了您的个展,作品非常丰富,创作手法也很多样。今天我们请您谈谈创作历程和具体方法,给读者分享。您的创作主要以花卉为主,但听说您早年学画是从人物画入手,是不是在造型基础方面比较有优势?

莫晓松(北京画院副院长、一级美术师):我画画是从人物画入手,有两个优势:一是造型,二是思路。在大学时,我的造型能力比较强,毕业后,20多岁画了一套连环画,就参加第七届全国美展了。我从西北师范大学毕业,当时的学习是以中国画为主,同时兼学其他,内容比较广泛。我1982年进校,历经了“ ’85美术新潮”,对我的思想状态有很大影响,所以那段时间,我的绘画思路比较开放。

宋坪(中国艺术研究院硕士研究生):您掌握的绘画语言,比如造型、水墨、色彩等,都是大学期间积累的吗?

莫晓松:我从七八岁开始就临画,受我父亲莫建成的影响。小时候的学习主要以传统国画为主,后来又学素描,但观察方式不是从明暗调子入手,而是从抓“型”入手。我也大量临摹郭味蕖的国画作品,其中造型的写意性对我有很大帮助。后来郭怡孮先生成为我的老师,这也是一种缘分。

阴澍雨:您的小品中还是能看出工笔画勾染的技法。

莫晓松:我画花鸟,工笔画的基础不是从宋人花鸟入手,而是受米友仁山水作品《潇湘奇观图》的影响。其中有很多抽象因素,没有完全画实景,而是融合了云、雾之类的虚景,这和画素描的感觉有点暗合。我自己虽然也画了几十年的画,快60岁了,但我希望我的作品给大家呈现的是一种初学状态。我的作品划分了几个阶段,每个阶段变化很大。我上学期间以画人物插图、连环画为主,大学毕业以后开始画工笔,但不是从花卉写生或某具体门类入手,而是画的比较意象。我前些日子在重庆做展览,有一个老教授评价我的画,觉得我在八九十年代画得比现在好,早期的画有西北的风韵,意象的东西多,但是现在比较写实,反而没风格。我觉得挺有道理。

莫晓松在创作中

宋坪:您到了北京以后,画面中的变化是否与地域差异有关?

莫晓松:也有关,但不完全是。我在甘肃画院时就开始变了,觉得只有意象无法深入。刚才说过我画画第一步不是先学花鸟画的技法,而是从山水的氛围和造境入手,再加一两只宋人画法的鸟,比较写实。后边的造境或配景,是泼出来的比较朦胧的大漠风光,或者雪景之类。我没有从具体的“实”去画,也没从写生的角度深入画面,而是从“意象”和“造境”方面去画。

阴澍雨:后来的风格有些转型,比如画热带雨林,画得更具体,是因为写生的来源更充分了?

莫晓松:对,但是那个时候我认为自己的笔墨还不够,画面也深入不进去。所以我回过头来,开始向传统的花鸟画技法学习。

阴澍雨:您学花鸟画并没有从宋元工笔的技法入手,层层渲染,而是一开始就掌握了综合的绘画能力,结合山水画的同时,又从笔墨和造境角度出发,强调粗笔画法,这从您的写意作品中也可以看出来。

莫晓松:因为我们都学过西画,所以更能让我产生共鸣的是类似林风眠作品中的意境。

阴澍雨:林风眠从造境和意趣的角度来看,画的都是大场景。您学郭味蕖先生是从小写意开始,比较强调笔墨、线条这些元素是吗?

莫晓松:临摹得到的在当时几乎用不上,但二三十年以后,我觉得突然起了作用,是无意识的,才从笔底下瞧出来。

莫晓松绘画使用的颜料

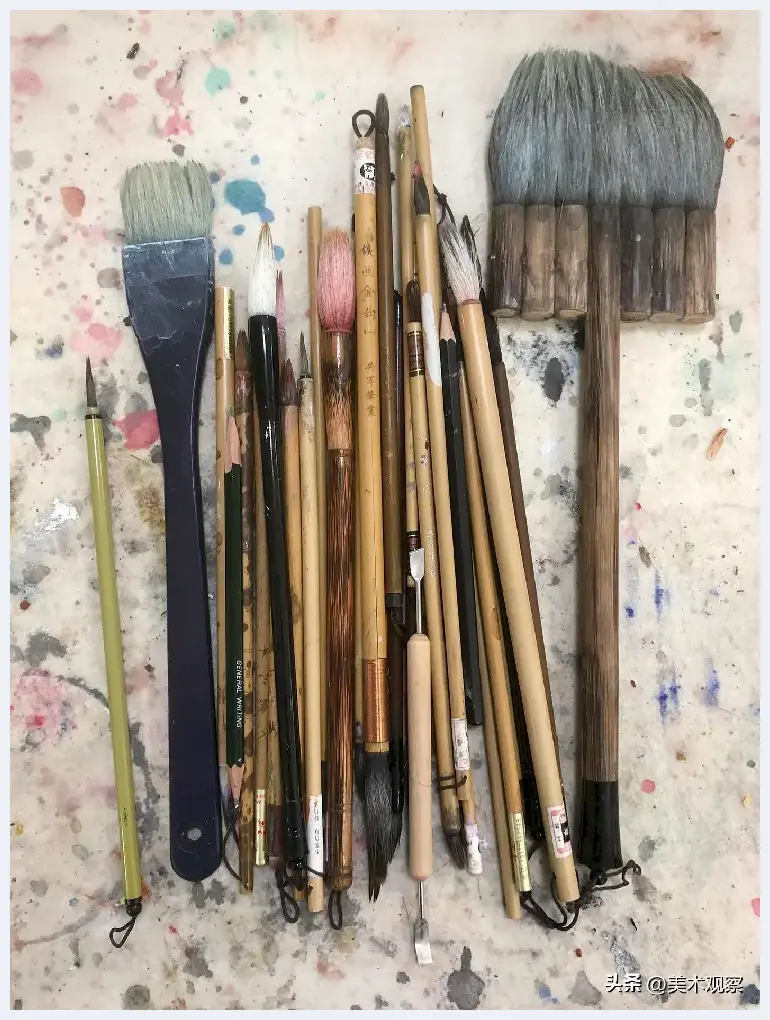

莫晓松绘画使用的工具

宋坪:您谈到在西北师范大学的经历,与我们现在的学习道路完全不同。并没有在传统笔墨和临摹古画上耗多少时间,而是一开始就画连环画,是锻炼构图和造型,相当于现在的创作小稿。

莫晓松:尤其画插图,不需要画大,几下便把人物的造型、环境表达好,讲个故事出来。我之后有点笔墨基础,还是得益于在中央美术学院的进修学习。

宋坪:从传统笔墨这个角度又补强一下。

莫晓松:对,认真补课!尤其是我从2004年调到北京画院以后,北京文化底蕴深厚,我觉得自己笔墨的能力比较弱,又开始主要向元代绘画学习,我觉得元人的笔墨更灵动一些,虽然我是画工笔的,但是我从来没有画工笔的套路。

阴澍雨:整个美术界对于您的作品最了解的是《春到红墙》,请谈一下这件作品的具体创作过程。

莫晓松:那张画对我来说具有创作上的决定性作用,当时我在郭怡孮老师的班上。我画人物的写生能力很强,但是画花卉的写生能力比较弱。以前在大学时没有花卉写生课,学校也不会组织老师和学生进行花卉写生。在央美进修时有了这个机会,进修班安排了花木写生。当时除了课堂写生,我更喜欢去自然生态中去观察花木生长。春天我去长安街看到盛开的玉兰花,觉得特别有感觉,想画一幅具有当代意识和当代思维的花鸟画作品。在画的过程中,除了写生玉兰花的具体形态,怎么表现图像和意境的全新感受是创作的重点。但最初在思路上没有突破,一直在考虑这张画的构图是全景的还是折枝的,画过几个小稿,都是表现花的自然形态,但并不能形成一定的主题。那个时候我还希望在全国美展或者其他展览能够参展获奖,反复做稿子,一直不理想。虽然我在班上基础算是比较好的,但是如果拿不出像样的作品,没有突破,这会让我一直十分苦闷。

莫晓松 春到红墙 纸本设色 210×195厘米 2002

阴澍雨:当时的花卉写生做得很充分,都是来源于自然形态吗?

莫晓松:造型基本上还是比较自然化的,当然也有人为的处理,加入心性的东西。

阴澍雨:这幅作品从造境的角度来说,还是很成功的。

莫晓松:郭老师和我讲要“炼境”,境界要反复锤炼。我当时锤炼不出来,在自己的画室看我的草图,看来看去一直在思考如何由自然的形态上升到艺术的形式,让一棵树变成一个带有主题性的创作,这特别难,过程也很长。后来看草图一直在墙上没有突破,我一来气,就拿着美工刀把画划成几块掉到地上,然后发现有戏了,随意掉在地上的草图打破了树的生长结构,我觉得这个构图出来了。后边想加背景,我也考虑过画宫墙,或石头,用西方的构成形式,实景画成虚景,树也不是让它顺着,从树根长到中间,再长到树枝,而是有空间上的穿插,打破生长规律。等整个构图出来之后,我只用十天半个月就画出来了。

阴澍雨:这张作品的画法和材料复杂吗?

莫晓松:画法算比较复杂,有贴箔。原作上第一层画红墙,先是贴铜箔,再反复用矿物质颜料,这里面有岩彩的技法,比如堆染、积染等,这样的话使质感比较浑厚。

阴澍雨:这张算是里程碑式的作品。

莫晓松:对我个人而言,这张作品使我对绘画有了比较深刻的理解。以前画画是能成一张或者不成一张,但是在这张作品以后,我的构图问题就解决了,画不坏。我能理性地分析出画面的结构。这些让我联想到踢足球,打边路或者打中锋,在虚实之间;或者类似下围棋的关系,在布局上的虚实、结构的重叠等,我的画哪些地方需要取舍,一下子就打通了,越是画坏的画,最后反而能收拾得越好。

阴澍雨:招数也更多,思路也打开了。

莫晓松:我想让画面既有传统中“起、承、转、合”的方式,又有那种构成的、非理性的画面。

宋坪:我们谈谈您近几年的作品。首先在造境方面,画面的意境是大气象、大氛围,强调整体的烘托和塑造,画面的结构也相对复杂。因为我是画传统类型的写意画,前后的层次并不十分复杂。您现在画的这些题材,客观对象本身就很复杂,可否请您谈谈具体的处理方法?比如说画热带雨林,我们看到的是前后关系相互烘托、映衬,达到很多层次,有些画得虚,并不具体塑造。

莫晓松:我受郭怡孮老师的思想影响很大,他说齐白石已经把中国传统文人画的笔墨功夫做到至善至美,我们必须走得远一点,要有新的题材与形式。在题材上,比如花卉的品种,能否有所突破,古人说“读万卷书,行万里路”,可能老先生去的地方没有那么多,不像我们,几乎全世界的热带雨林都去过,尤其还到亚马逊,深入密林中,我们至少是在眼界上和以往的老画家、前辈们不同。前辈们表现的就是一花一草,梅、兰、竹、菊这些东西都是温带的,没有叠加性。而热带雨林具有叠加性,是生命的反复,没有春夏秋冬。我曾经在马来西亚的热带雨林里面见过大片的竹林,它会突然倒下,这种生命状态的表达就像古战场一样,突然之间全部壮烈牺牲。这和传统的境界是不一样的,与宋人的花卉,吴昌硕、齐白石表达的人格的自我流露也不一样。我们当代人应该把那种场景表现出来,所以我回来以后想着画一百幅这样的作品,还是以笔墨为主,因为这十几年我特别注重对传统绘画的学习。

莫晓松 苍茫 绢本设色 300×200厘米 2019

宋坪:刚才谈到了您作品的造境方法,不同于传统中国画用“一花一草”反映人文精神,而是深入雨林的繁复和深邃,在实景中感受令人震撼的大场景,是自然中生命状态的流露,这种生命状态,是能打动人内心的。

莫晓松:非常打动人,它是自生自灭式的,如果用咱们传统的画法,还是画不出的,我现在的作品比以前的作品还是有进步,主要是画藤和枝之间的虚实穿插,反复点染。也画密林,甚至有电影蒙太奇的手法,表达瞬间眼睛观看到的具体场景,再组合一起。我力争突出用笔方式,中国与国外在艺术上特别不同的地方,在于对“线”的追求不同,立足于表达“线”的力度和丰富性。

宋坪:是不是可以这样理解,如果我们深入到具体画面细节当中去,线条还是完全符合既有的用笔规范,但一眼看过去还是一个大场景。

莫晓松:是的。我为什么画不下去,因为处在比较温和的状态,对自然环境中生命残酷性的理解和表达强度不够。我想表达比较对抗的状态,让思路宽阔一些,所以我做了一批以庄子的“逍遥游”为主题,带有一点装置性质的作品。也搞了好多鱼化石,几百万年的,把它们又粘贴到画面上,漫无目的,有时候拿几根线条,看起来是抽象的,但让中国的味道特别浓。后来又去写生,到西西里岛、希腊等好多地方,开始试着画了两张,可能造型还比较生硬,但是画下去感觉特别顺手。我画画虽说是工笔,但招数没有一次是按勾线、分染、渲染顺序来的,每一张画都不一样,可能先画稿,也可能先泼。

阴澍雨:如果只看写生这套作品,看不出这是一个画工笔的画家,里面工笔的元素不明显。

莫晓松:最早还算比较明显,我特别感谢郭怡孮老师,他说的“粗笔细染”对我影响特别大。我以前以为工笔画就是“细笔细染”,用很精致的线,在反复渲染的过程中完成一幅作品。但是他这句话给我很大的启发,我的花鸟作品以点染为主,以前有分染,但是最近我完全不用水墨,仅用色彩表达,我的色彩基础还不错,再加上喜欢常年去欧洲看一看,看的多了以后,对色彩的认识会稍微提高一些。

阴澍雨:画画并没有一定之法。

莫晓松:这几年我对“线”的理解变化很大,最早是很精致的线,慢慢再精工细染,现在我从精美线条变为完全放开的线条,有时完全是破锋和侧锋。有些线要叠加四五次,可能在水墨上看不出来,但如果是在有颜色的、做过底色的画面上,马上就能看出一层又一层,就像印象派的油画作品,它也是数层叠加,能看出一遍一遍的过程。我同时也在加强书法练习,哪怕是好几根线放到一块叠加起来,也要感觉比较内敛,有厚度。

阴澍雨:粗线和细线有不同的线质,所以线的丰富性都在画面里。

莫晓松:最大的好处就是渲染的时候方便,可以粗染,也可以细染。以前的线比如“游丝描”,只能细染,顺着边缘被框在里边。但是我这样可以打破边缘,十分灵活。比如我画的希腊题材的作品,但其中的精神都是中国式的。

阴澍雨:能不能举例谈谈您作画的过程。

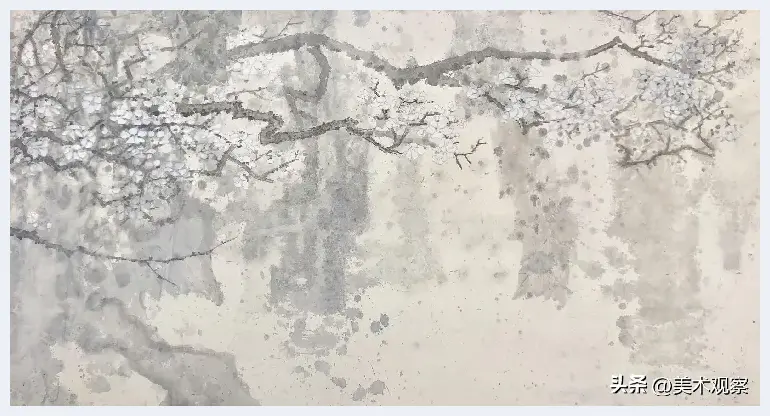

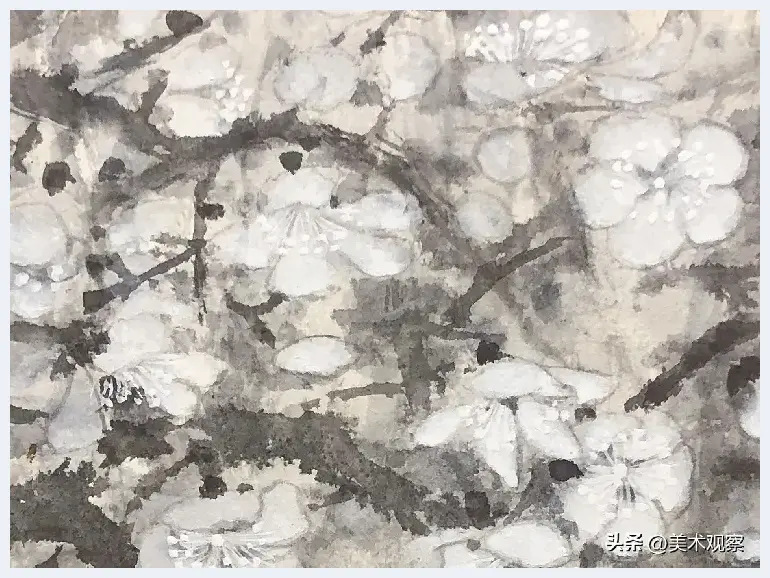

莫晓松:《暗香》是一幅水墨工笔梅花作品。首先,我用打半湿熟宣洒上不规则的淡墨,力求放松自然与随意奔放,并尝试点的组合。画树枝时笔触要强而有力、抑扬顿挫。要一扫工笔画中平稳的运笔方式,让笔峰运行方向露出,点线还要留的住,具有篆隶的笔意。要注意一气呵成,等待第一遍几乎干透之后,再画第二遍,否则两遍渗化一起,不但不觉深厚,反而臃肿浮涨。第二遍是第一遍的补充、交错,不是第一遍的重复与描画复线,复加的结果是多种笔法的交汇统一,“错综而复杂”犹如印刷之错版。每积墨一次都要保持强烈的整体观念,当疏则疏,当密则密;当重则重,当轻则轻;当强则强,当弱则弱。不可心中无数而乱用笔墨,而是愈加到后来,愈要有整体感。大胆落墨,小心收拾。

莫晓松作品《暗香》作画过程1

莫晓松作品《暗香》作画过程2——梅花的刻画

莫晓松作品《暗香》作画过程3——深入塑造

莫晓松作品《暗香》作画过程4——局部的勾点花蕊

宋坪:《寻迹缪斯》这一序列中,您将造像、静物、风景、人物穿插在画面中,每一幅在意境营造上都是比较有特点的。

莫晓松:我的造境来源于《楚辞》,我觉得希腊神话和《楚辞》有点相似,甚至宋词里有些很缠绵的东西,都有暗合之处,所以我的题目都是以宋词或者《楚辞》转化而来。还是想以中国的方式,只是借着其他的外壳而已,我不太愿意画当代人,我觉得当代人缺少诗意。

宋坪:这两个序列《寻迹缪斯》《寻迹思远》是相互支撑的。了解到您画花鸟画的过程以后,再看那些不同题材的作品,就知道这些层次、意境、笔墨,是有花鸟画在支撑的。

莫晓松:用笔是完全一致的,放到一起可以互相映衬。我力图每一张画都有不同的主题和意境,包括在色调、构图上面都不一样。

阴澍雨:“雨林清光”系列作品是全景的,整个画面的营造充满对于光的捕捉,也有云和雾。

莫晓松:您说的特别对,我画这些作品的时候,不想画得死板,还是想造境,我把光当成一种虚的像,虚实相生,有些地方故意画得带一点斑驳感,这里边受了田黎明老师的影响。这可能与我的性格有点相似,从内心来讲,我做人做事比较豪放,哪怕是画工笔,也强调泼洒。

阴澍雨:再谈谈您具体的用色,比如说刚才在展厅看到有一张作品像油画,是风景画?用的是国画颜料吗?

莫晓松:是风景画,画的一座教堂。我用的就是国画颜料,先做了底色。现在我一口气就画十张八张,我的作画状态是晚上早睡,凌晨3点就醒来,我有很多个画室,在这个画室画累了,就去到另外一个画室,所以作品量特别大,有次展览作品一百三十多张,都是别人没看到过的。

莫晓松 暮光 绢本设色 300×200厘米 2020

阴澍雨:是在不同的画室同时进行不同系列的作品?

莫晓松:对,还有专门写书法的地方,不然感觉气场不对,进入对应的画室以后马上能进入状态。

阴澍雨:比如说做底可能一下就做一批。

莫晓松:做一次约十张。墨分五色的原理搞通了,对颜色的把握也基本上通了。我对色彩的理解还是受西画的影响,首先要有一个色调,再者色彩之间要有对比、冲突,又要讲求统一,强调大色块和小色块之间的颜色、材质之美。比如说我有一张七米的玉兰作品,之前我一直没舍得用好的朱砂颜料,觉得其他颜料也很好,但有些颜色很燥,气息总是不对。前后画了四五年,我就像晒经一样,画不下去,再卷起来,以后再画,觉得好像又有希望了,但总是达不到效果。直到最后,我将整个画面用水壶喷湿,用了上好的朱砂积染上去,效果马上就出来了,即使是在背景中,笔墨生硬的地方都能融到一块,基本上都不需要再变,一个小时就搞定了。

阴澍雨:好材料还是很重要的。画了几年的画,已经把矛盾点积累到一定程度,突破不了,运用好的朱砂颜色,一下就解决掉。

莫晓松:我泼上去之后趁湿的时候效果更好,但是不好的颜色就完全不一样。颜色的材质很重要,主要还是好的传统矿物质颜色。我画的希腊题材的绘画,还是得益于敦煌土,它也可以分出几十个品种。

阴澍雨:就是真实的土。敦煌土颜料有成品吗?

莫晓松:它的感觉特别不同,有成品,像朱砂一样需要反复研磨,和墨、颜色相比,用的方式不一样,最后得到的效果也不一样。

莫晓松 飞花漫天游 纸本设色 99×209厘米 2022

阴澍雨:我的体会是赭石色最难用,好的赭石颜色也少。

莫晓松:产地不同,研磨的程度不同。颜料讲究起来,也会得心应手。这次展览之前,我拿了两张最新的画给何家英老师看,他觉得我找对了方向。我为什么快展览了还每天画到凌晨四点,我就是想多画出来让老先生、老师们看一看,给我一些指点。

阴澍雨:刚才提到何家英老师、田黎明老师等,都是在绘画方法上有多年的实践经验,他们的眼光很精准。

莫晓松:我要好好的做总结,知道自己长处,尽量完善自己的短处。比如说在最初的时候,我的书法确实不太行,都是王明明院长反复敲打,下了苦功。

阴澍雨:书法的功课对您还是很强有力的支撑。

莫晓松:支撑特别大,所以我的作品风格差别再大,也能拢到一块,书法起了很大作用。

阴澍雨:总结来说,我们今天谈论的话题,既能反映出您创作的整体风格,从方法上、技法上具有共性的、普遍的启示。可以说是“技无定法”,技术没有一定之规。

莫晓松:对于文化的理解十分重要,就算画了几十年,但一定要有对中国文化和中国艺术的理解。最终还是要在画面的图式、图像上尽量和古人们的不一样。

阴澍雨:可以说是从根源上强调雄强、开阔、悠远,这些从意境和审美上与我们传统文脉是吻合的,但是画家的个性风格要与前辈和古人拉开距离。

莫晓松:这个时代确实给我们很多美好的东西,有这么好的条件,说实在的古人要走个几百里路都挺难,但是我们现在动不动就能行万里路,一下子就能到最想去的地方,读的书、看的图像资源这么丰富,还是要珍惜这些的。(本文由录音整理,经莫晓松审阅)

(本文原载《美术观察》2023年第2期)

![2014年上海艺术圈的一些零碎真实的感受[图文] 2014年上海艺术圈的一些零碎真实的感受[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dkuviyz0bt5.webp)

![韵外之致—张会元的人物画创作[图文] 韵外之致—张会元的人物画创作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ehg4lq4req2.webp)

![琴弦一拔 天地醉[图文] 琴弦一拔 天地醉[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/f0n5jytiodx.webp)

![特别推荐艺术先锋人物:李振[图文] 特别推荐艺术先锋人物:李振[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/n4uxhvmqzr4.webp)

![所谓“当代”从何时开始?[图文] 所谓“当代”从何时开始?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/liiej550mgw.webp)

![故宫口红“宫斗”所引发的思考[图文] 故宫口红“宫斗”所引发的思考[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mealaeaddtp.webp)

![隔离的城市 艺术家式的“隔离”[图文] 隔离的城市 艺术家式的“隔离”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tvjjhinse4n.webp)

![著名山水画家徐保周作品鉴赏[图文] 著名山水画家徐保周作品鉴赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qnuudhyfl4f.webp)

![从“闹海”到“出海” 中国动画如何刮起中国风[图文] 从“闹海”到“出海” 中国动画如何刮起中国风[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sjndhkpsydl.webp)

![他是如今中国油画价格指数最高的艺术家[图文] 他是如今中国油画价格指数最高的艺术家[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hcifxcsgw1z.webp)

![豪瑟沃斯画廊:香港是进军亚洲的第一步[图文] 豪瑟沃斯画廊:香港是进军亚洲的第一步[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ompaigwwjid.webp)

![艺术行业每年为美国经济贡献多少钱[图文] 艺术行业每年为美国经济贡献多少钱[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zdowdvcdv24.webp)

![《春游晚归图》中的交椅,富贵人家的身份象征[图文] 《春游晚归图》中的交椅,富贵人家的身份象征[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4tthxskaawl.webp)

![东京国立博物馆:从文物中汲取灵感[图文] 东京国立博物馆:从文物中汲取灵感[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/knu1lltgto0.webp)

![浓淡双钩竹阴阳如人生[图文] 浓淡双钩竹阴阳如人生[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/14u5kcdquf4.webp)

![海上雅集精品赏析:汪亚尘画作[图文] 海上雅集精品赏析:汪亚尘画作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cpaafkvdmfg.webp)

![齐鹏:生活与色彩的真相[图文] 齐鹏:生活与色彩的真相[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pk15syjszdp.webp)

![不断崛起的东南亚艺术[图文] 不断崛起的东南亚艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qvxoc0x51sn.webp)

![女性人体油画作者同性恋题材作品引争议[图文] 女性人体油画作者同性恋题材作品引争议[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jypjcva5ec0.webp)

![一个自由艺术家 吉尔格楞[图文] 一个自由艺术家 吉尔格楞[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hivr1c0zecb.webp)

![观物取象--翁道胜绘画艺术创作方式研究[图文] 观物取象--翁道胜绘画艺术创作方式研究[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iwxvd1s1cyb.webp)

![我武惟扬 神骏赞歌·赵文元研究二[图文] 我武惟扬 神骏赞歌·赵文元研究二[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5xfa1kb5amb.webp)