十五世纪末,大航海打通了欧洲通往亚洲的航线,世界进入了地理大发现(Age of Discovery)时代。“此时的葡萄牙人几乎越过了中国人在非洲另一边的航海探险的界限。1488年巴托洛梅乌·迪亚斯(Bartolomeu Dias)完成了其具有历史意义的航行,他绕过了好望角,并把非洲真正的最南端命名为厄加勒斯角(Cape Agulhas)。这就为瓦斯科·达· 伽玛走向航海探险的高峰开辟了道路。他于1497年从里斯本始航,翌年初抵达赞比西河河口,然后进入“中国人”的航行区域,四月到达马林迪,这正好是明朝海军停止往来于这一海岸地区50年左右。一个月后,在阿拉伯引水员艾哈迈德·伊本·马吉德(Ahmad ihn Majid)帮助下,将葡萄牙海军将领带到了印度的卡利卡特。至此,欧洲人进入了印度洋。”1 随着欧洲探险者发现了通往亚洲的海上通道,接憧而来的是传教士(耶稣会士)和商人,他们沿着非洲的西海岸南下,绕过非洲最南端的好望角进入到印度洋,再从印度洋开辟一条到达中国的航路,即途径葡萄牙所占领的澳门进入中国内陆。一批又一批传教士、商人从海上来到中国,逐形成一场规模浩大的西学东渐运动。

从明末天启、崇祯年间,西方的传教士来到中国,通过各种途径与中国的知识界进行了广泛的交流。由于中国的知识界乃至宫廷官员、甚至是皇帝都对西方的地理学、天文学数学、物理学以及农田、水利、机冶制造等方面的新知识充满极大的兴趣,这极大地鼓舞了来华的传教士们,他们向中国人介绍西方文化与技术的同时,也有许多传教士通过信和著作将东方中国的见闻介绍给欧洲社会。如1589年,巴黎出版了由西班牙奧古斯丁会修士撰写的《中华大帝国史》。“这部著作中包括有关中华帝国的行政组织、中国人衣着习俗和宗教的大量鲜未人知的资料,当时激起了极大的反响”。2 这个时期可视为西方世界与东方中国的握手和对话。

几乎大部分来自欧洲的传教士都是通过澳门或者广东等沿海地区首先学习中文,掌握了一定的中文语言交流能力后,再进入中国内陆地区,传播他们携来的西方技术与宗教文化,这其中就包括在晚明清初有较大影响的西方铜版画传至中国的宫廷与民间。

我们常常会看到艺术史被描述为一系列不同风格变换更迭的发展史。事实上,如果我们要深入理解艺术样式的变换或解读这个现象的发生过程,就必须了解到她背后发生的真实原因。明清之际西洋油画、版画传入中国,是西方绘画、版画对中国绘画和木版画产生影响的重要时期。最早带来这种交流的使者是从明中叶开始来华的传教士,西画始来中国在明万历年间。面对这些中西艺术的交流现象,我们应该从发生学等更多层面的研究角度来分析其产生及流传的深刻原因。从大量的史料来观测,欧洲绘画作品最初舶来中国,并不是欧洲艺术家们希望在中西进行艺术交流活动,单纯地想把欧洲的绘画艺术介绍给中国人,而是首先作为天主教传教士的传教工具来华的,包括作为图解各种西方的学说和技术书籍的版画插图。恰恰是因为这个工具的特殊效能却从客观上起到了西画东来的作用,使中国人目睹到西方绘画。西方传教士特别是早期来华的传教士,为了宗教信仰和传教方便,他们来华时多携带一定数量的宗教油画圣象或宗教书籍,内有大量版画插图,这在不经意中使西方的绘画态度与表现方法让中国人得以见识。目前国内学者普遍认为,西方的雕刻版画传入中国大约在十六世纪。如“西班牙人方济各会会士阿尔法罗(Pierre Alfaro)于明万历七年(1579年)来到广东肇庆,在他的行李中就有手绘圣像”。“及至(1579年)八月二十一日,他们(阿尔法罗)又到肇庆过堂。(两广)总督检点他们携带的物品时极其高兴。其中…还有几张笔致精妙,五光灿烂的手绘圣像”。

通过海路从欧洲前往远东,许多耶酥会士都在前往中国的长途跋涉中一命呜呼。然而,传教士们义无反顾的地接受了这种长途航海带来的各方面威胁,这些西方的宗教绘本也伴随着传教士的漫长航旅舶来中国。西方版画传入中国最具有标志性意义的事件是明万历年间意大利传教士利马窦Malteo Ricci (1552-1610A.D.)1582年到达中国,“(利玛窦)携其国所印书册甚多,…间有图画人物室宇。”(〈明〉顾起元著《客座聱语》)。这些书册中间有图画人物室宇就是用版画制作的插图。正值1589年《中华大帝国史》在欧洲发行并被热销之际,意大利传教士利玛窦于这年9月7日抵达北京城。他深知,在中国要传播西方的理念与学说,必须得到中国皇帝的认同才行。利玛窦被西方世界赞誉为“既有杰出本领和高深学问,又以崇高道德加以充实的人物”。利玛窦少年时代在耶稣会士学院中潜心钻研人文科学和修辞学。他在16岁时被派往罗马,在那里又用了三年时间研究法学。利玛窦由罗马教廷派前往东方传布福音,并于1582年8月抵达澳门。他是两赴北京,费尽千辛万苦,才终于获得被皇帝召见的机会。利玛窦真正见到万历皇帝是1601年1月24日-25日,经人引见进入中国皇宫朝拜皇帝。他携带的油画圣像和书籍里一些铜版画。到北京面见万历皇帝时,这些也成为他朝见晋献给万历皇帝的礼物。中国宫廷里第一次看到了西方的铜版画。

“他作为礼物而向皇帝奉送了大幅万国地图册,一架铁弦琴,一座上发条的钟表和一个自鸣钟,当然还有带耶稣像的十字架和虔诚的宗教图像”。4 大明万历皇帝对他的礼物给予了很高的评价。先进的中国人,就是从那时起,才打破了传统的四夷的天下秩序的旧观念,接受万国并存的世界意识。“根据利玛窦神父自从在天朝帝国活动之初逐渐积累起的日记来看,他于逝世的前一年便着手撰写《基督教远征中国史》,他把欧洲科学著作和天文仪器传入中国。特别是由他个人绘制的万国舆图受到了很高的评价。”5 随着天主教在中国的广泛传播而进入高潮,在这些西画传入中国过程中,当属铜版画数量最多。从现在发现的大量铜版画及木刻作品,主要都是宣传圣经故事的内容,也有一些欧洲的风景和地图等。通过收集大量史料我们惊奇的发现,有大量的中国木刻版画是完全对应地仿刻这些西方的铜版画,并将这些圣经故事翻译成中国文。例如:在欧洲有极大影响的《圣经故事图像》 Nadal’s Life of Christ, “Evangelicate Historicate Imagines”于1593年由荷兰安特卫普普兰登出版,书中收集了153幅铜版画插图,由铜版画雕刻技师Wiervix 兄弟和Abrien Collaert按照插画家Bernarbino Passeri和Martin de Vos的画稿刻制完成。这本书于1605年到达南京,书中大量的铜版画插图被中国木板雕刻技师所转刻。第一个系列就是罗儒望编刊的《诵念珠规程》(1619),这是诵《玫瑰经》的一本书,其中十五张图片都来自《圣经故事图像》(Evangelicae historiae imagines)并被中国雕版刻工转刻成木版画。如图1. ‘EMISSIO SPRITVS” 这幅欧洲铜版画,是耶稣被钉在十字架的主题,欧洲的版画家运用明暗与透视的手法真实地再现了那惊心动魄的场景。背景是黑夜,暮色笼罩整个画面,近景的人物与远处的城堡形成强弱的明度对比,这些手法与绘画认识在十五世纪以后的欧洲艺术中变得越来越重要。我们再看一下这幅中国的“翻译”木刻作品(图2),毫无疑问,这是上乘技艺的木板刻工所完成的仿刻作品。木刻雕工精细,按照欧洲铜版画原构图位置还原了故事的描绘内容,但它完全是依照中国人的观看方式重新组织人物与环境的表现手法。为了更好地理解和掌握西方人与东方人的“视学”之差异,并按照中国人的审美与观看习惯,木板雕工对西方铜版画的明暗手法进行了转换。木刻雕工匠师们忽略光线,漠视明暗,用中国人习惯的线条来对应铜版画原作的表现方法,整幅画面以阳线造型,用中国人擅长的疏密对比手法来衬托前后主次关系。西方铜版画的黑色背景在中国的转刻作品中完全呈现为空白,以突显耶稣被钉在十字架上的主体形象。中国的木板雕刻技师对铜版画复杂的空间环境也进行了一定程度的概况和组织,以阳线将远景的城堡通过细密的线条来表现错综复杂的建筑结构,中景的地面留出空白,形成了疏密对比的几个区域,呈现了一个中国绘画式样的完整画面。这幅类似“翻译”一般的转换画面式样,包括文字的翻译与编排,都可视为中西视觉艺术交流史的经典案列。

这个时期被中国雕版刻工翻刻的Nadal’s Life of Christ另一个系列《天主降生出像经解》图本,西方铜版画转刻成中国的木刻版画五十六幅作品是1637年左右由在福建传教的著名传教士艾儒略编撰出版,其中五十六张图片的中国木刻版画都是选取自《圣经故事图像》铜版画对应转刻的插图。书中每页都印有“晋江景教堂”字样。《天主降生出像经解》的铜版画“IN DIE VISITATIONS”(图3)就是一幅重要范例。这幅铜版画表现的圣经故事,以地平线消失点的焦点透视来暗示空间距离的构图,并借助明层次描绘了圣母告知依撒伯尔受孕的消息。欧洲画家将圣母与依撒伯尔至于画面中央,近景的圣母、依撒伯尔与远景的人物形成了视觉上显著的距离感,以此凸现主体人物和主题。中国的木刻雕版技师在转刻这幅作品《圣母眷顾依撒伯尔》(图4)时,完全按照原画(铜版画)的构图,将铜版画背景的明暗以横排线条木刻阳线相对应,同样体现了空间深度。不同的是,中国木板雕刻师将人物动态全部以线条来表现,地面也通过近大远小的地砖线条来表现透视的远近距离,略掉了灰色地面和人物投影。画面背景以密集的横排线条的重灰色来衬托圣母与依撒伯尔的明快线条造型,空旷疏朗的地砖格子线条衬托了圣母与依撒伯尔相对繁密的线条组织。画面下方是中文翻译了西方铜版画的说明文字,以甲乙丙丁的次序,自右向左描述,体现了中国人传统的阅读习惯。这些转刻木版画作品从其数量之大,雕刻质量之高,今天依然令我们叹服。这些雕刻师是谁,由于画面没有署名,今天依然是个谜团。但这类西方宗教内容的木刻版画,也有编撰到当时盛行的画谱并记录了雕版匠师。如《圣母怀抱婴儿》(图5)、《耶稣在去埃梅厄斯的路上》(图6)等四幅圣经故事刊印在1606年出版的《程氏墨苑》。据英国著名艺术史学家苏利文)(Michael Sullivan)在其著作“The Meeting of Eastern and Western Art”中描述:1605年,享有学者和收藏家盛名的程大约从家乡安徽来到北京拜访利玛窦,他带了一封南京市政使的信。程大约访问的目的是为了搜集编入他正在刻印的《程氏墨苑》之中。利玛窦应他的多次约请,提供了四幅铜版画。这四幅是克里斯宾·凡·帕赛的《罪恶之地的毁灭》、根据马丁·德·沃斯的原画由安东威利克斯刻印的《耶稣基督和圣彼得》、纳达尔神父书中的《耶稣在去埃梅厄斯的路上》、还有一幅画更使人感兴趣,它是以油画《塞维利的圣母》为蓝本由威利克斯刻印的铜版画。1597年尼古拉在日本长崎耶稣会画院又进行了复刻,利玛窦送给程大约的是一幅日本的复制品。经过一番修改以后,这4幅画全部收入1606年付梓的《程氏墨苑》一书中。”这四幅翻刻木版画是《程氏墨苑》刊刻主人程大约找徽州名刻工黄应泰、黄应运雕刻完成的。当时的黄氏刻工可谓如日中天,在明朝兴起的刊刻典籍的热潮中,徽州歙县黄家雕版、印刷的专职刻工达百人。“从《黄氏宗谱》中可以了解到,黄氏刻工从明正统到清道光,具有四百多年的雕印历史,在长期的雕印活动中,积累了丰富的经验,并逐成风格,给予各地刻工很大影响。”6 对应当时的中国木板雕刻群体,以徽州歙县黄村的黄家刻工翻刻了Nadal’s Life of Christ宗教版画的可能性最大。因为这个有上百人且精良雕刻技艺的黄家雕版刻工、印刷技师是当时中国最优秀的刻工并遍布徽州、金陵等地。根据当时的西方宗教传播需求及中国的雕版刻工核心群体分布,我们有理由相信安特卫普出版的Nadal’s Life of Christ宗教版画是当时木板画刻工名手黄应泰、黄应运、黄麟等黄家一流刻工参与了这些浩繁的转刻工作。

此外,从明万历至清康熙年间,由于中国宫廷允许西方传教士在中国传教和修建教堂,福建、广东、南京、浙江、四川和北京等城市都建造了教堂。“天主教传教士在华建造的教堂、住院为了增加宗教气氛等目的,一般均有宗教画进行装饰。同时,用圣经故事的版画作品来传播西方的宗教信仰,这也是西方绘画东来的最初与主要的目的。而且,“它随着较堂、住院在中国许多地方的建立,这些绘画作品亦分布到中国许多地方。”“至康熙六年(1667年)全国耶稣会教堂就达159所,可想而知,这需要绘制多少宗教宣传画、圣像。”7. 从这些数量可观的转刻宗教版画,我们据此可以想象当时东西方交流的广泛程度。

由于中国的皇帝欣赏西方的油画和版画,欣赏西方的异国情调,这对西方绘画与雕刻手法在中国的传播起到极大的推进作用。这种影响也传播到民间。在清雍正年间苏州桃花坞的木板年画吸取大量欧洲铜版画的空间表现和明暗线条的手法刻制的套版大幅木板年画都是令人不可思义的现象。这些向我们展示了一个十分宽广的发生在中国三、四百年前东西方版画交流的繁盛景象。

过去对西方来华传教士画家的研究,一直以来都比较重视清乾隆时期入宫服务的御用画家,但对民间版画受西方绘画、版画影响的研究重视不够,其实在民间有大量的木刻复制西方的铜版画或学习和融入西方版画风格于民间木版画作品中。这其中最为典型的是清代苏州桃花坞木板年画的中西交融尝试。乾隆、嘉庆年间,苏州的木板年画大量吸收了欧洲的铜版画方法,如许多的巨幅风景木板年画用木板套色达到铜版画效果。出现这类艺术形式与表现技巧都是传统木板年画所罕见的。苏州桃花坞木板年画与中国其他地区的民间木板年画一样,是中国历史上流传久远的民间祈福形式,也是与中国大众生活联系最紧密的一种民间艺术形式。木板年画在中国的美术史上过去一直认为是非正宗的“匠画”,不能登大雅之堂。然而,它在民间却有很大层面的受众群,是普通百姓代代相传的喜闻乐见的艺术消费品,特别是在幅员辽阔的农村有着深厚的群众基础。今天依然为人所熟知的苏州桃花坞,在“苏郡城之北隅,独以刊印‘年画’、‘风俗画’有名于时”。

苏州木板年画,在清乾隆和雍正年间诞生了一批十分独特的木板年画风格,她不同以往那些描绘门神、寿星等常见题材,而是以苏州风景名胜、杭州西湖胜景,西厢记故事等题材,制作成大幅木板年画。有许多作品是用三块大板刻印后连接印在一张纸上。印刷工艺相当精美,几乎看不出木板的接缝处。更为令人感到惊奇和耐人寻味的是,这个时期的苏州木版年画还运用了西欧铜版画的表现语言,诸如交叉排线、阴影、透视等因素,并与中国的线条描绘形式相融合,制作成大幅面如立轴式木板年画。这些木板年画几乎都是以两版或三板套印,整幅版面以三块版拼合而成,但不露一丝痕迹,可见当时的刻版技术与印刷工艺达到了相当高的成就。

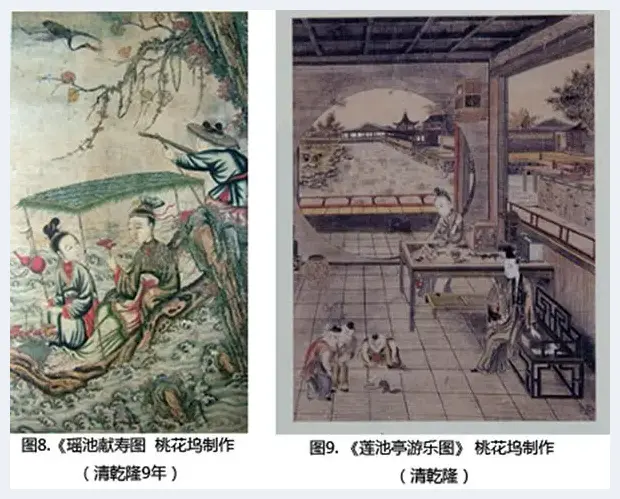

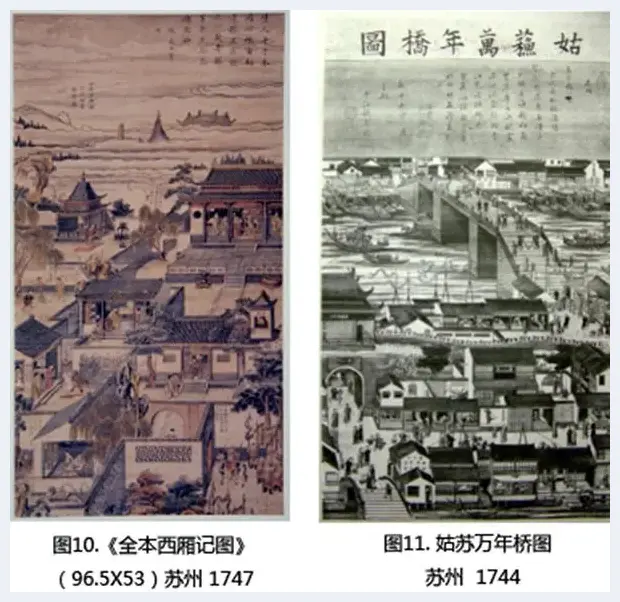

取法西欧铜版画的并运用于中国的木板年画实例,我们可以从大量的木板年画组画选取下面的一些作品来观测,如清初期《泰西五马图》、《瑶池献寿图》、姑苏万年桥图(清乾隆9年,1744)、《西湖十景》、《三百六十行》(清雍正12年,1734)、《姑苏阊门外》(清雍正12年,1734)、《童子游戏》、《庆春楼》、《莲池亭游乐图》(清乾隆)、《全本西厢记图》(清乾隆12年,1747)等,这些苏州木板年画既有中国传统木板画的线条运用,也有西方铜版画明暗排线融合其中。如《泰西五马图》(图7)近中景的山石、树木、房屋都采用了西方铜版画的明暗表现手法,前景的马匹和人物都表现了在地面的投影,云海的表现,将传统的中国木板画横排线表现手法与云朵的暗部巧妙融合贯通,形成强烈的立体感。又如《瑶池献寿图》(图8),树石、水波均采用中国传统的线条造型,而舟中的两个女子及船夫的衣纹则使用了明暗,依照衣纹走势雕刻出明暗阴影。而面部仍是如春蚕吐丝般的细腻的线条来刻画。这种中西绘画语言的结合十分有趣。又如《莲池亭游乐图》(图9)这幅木板年画作品主要以线刻版套印与手绘着色完成。亭台桌椅均以西方明暗法增强立体感,还特别选取了焦点透视感极强的构图,从亭子的地面石板线条形成由近及远的缩减并延伸到远处的湖面,画面明显是强化对透视的认识和运用。这幅木板画是西欧透视法和明暗法在桃花坞木板年画的典型运用。更为有趣的是我们在很多桃花坞木板年画中看到直接将仿制西洋的字样雕刻在作品中,如:《全本西厢记图》(图10)(清乾隆12年,1747)的风景与人物结合于一体,画面的物像是中国的传统线条的木刻手法与西洋的明暗手法直接融合,整体设计有明显的透视关系,并在作品的上方版书中刻有‘仿泰西笔’,(注:泰西即西洋、西方之意)。又如:山塘普济桥中秋夜月刻有‘仿泰西笔法’,《百子图》刻有‘法泰西画意’,《姑苏万年桥》(图11)刻有‘仿大西洋笔法’等。显然,当时中国的民间木板年画画师和雕版刻工信奉西洋画趣味规则,并用了不少心思去融合这类手法来拓展中国木板年画的样式。根据这些木版年画上的落款,我们确切地知道它们是苏州金阊丁氏家族所组织制作。

进一步论,在苏州这些木板年画中接受的西方影响远不止这些明暗法、交叉线、平行排线等西方版画表现体积与空间的具体形式,去体悟西方艺术的观看方式与格物态度,更为重要的影响是西方绘画对现实世界的探究和关注的态度,它一改长期的民间木板年画老套样式,如题材长期延用武士、寿星、猛兽动物等作为木板年画的恒定内容,而是转向表现真实生活。这类作品如苏杭名胜景色的描绘,《姑苏万年桥图》、《西湖十景》、《三百六十行》;文学小说的内容表现如《全本西厢记图》、《瑶池献寿图》、《莲池亭游乐图》等。同时,苏州木板年画还出现了以传统的山水立轴形式,代替以往以山山相连是亭台楼阁的城市风景,这在中国二十世纪前历代传统木版画中都极少出现。中国民间木板年画出现西洋画风绝非偶然,促使明末清初的中国传统木版画创作者和刻工有如此兴趣和热情的原因,一方面是这一时期的社会经济高度发展,市民生活和新兴城市有了相当规模,宽敞的房屋使市民们希望有更漂亮和时尚的画作装点他们的楼台宅院,当时在宫廷倍受推崇的西方绘画、版画的样式,如《乾隆御笔平定西域战图十六咏并图》铜版画系列名作是乾隆皇帝请欧洲铜版画名家耗时十年制作完成,运回中国后分发宫廷大臣。其后,清宫廷画师在御用西洋画师协助下又制作了一系列铜版画《平定苗疆》、《平定台湾》、《避暑山庄》等重要历史事件和场景的铜版组画,影响甚广。上行下效,西洋画风也成为民间百姓崇尚的新颖样式,所以民间画家们会在作品中题写:“法泰西画意”、“仿大西洋笔法”、“仿泰西笔”;另一方面,流传到中国的西方铜版画作品中的建筑与风景画,特别是的透视法与光感的表现,无疑给中国的朝野画家以启发和灵感。应该说中国的画家及雕版匠师从西方的铜版画作品的观看方式中看到了中国建筑与风景独特美感。西方的铜版画的形式手法也直接影响了中国的画家与雕版技师表现语言,使他们看到了并踏入了一个陌生而新颖的表现领域。由于描写城市风景占了主体,使人物主题内容被降低到建筑物的从属地位,特别是在桃花坞年画的盛期作品中,它接受了西方铜版画的影响特别明显。可见这一时期正是吸收、探索、综合运用中西表现手法的最活跃时代。

在苏州清初以来的民间木板年画发生了内容与表现手法及造型样式的显著改变,归纳而言,是其作品后面的西方绘画态度与观看方式以及描绘手法对中国传统民间木板年画发生了深刻影响,也是清初到清中期社会时尚与审美趣味转移的突出例证。

苏州桃花坞木板年画在十七至十八世纪曾深受西方铜版画的影响,所以这一百余年来的木板年画出现了一种颇为特殊的内容与形式风格,但这些作品在今天已经很少能够见到,也鲜有见到民间木板年画沿用这个样式。究其原因,一方面是由于年画是每年更换的欣赏内容,因而作品能完善地保存下来就相对较少,加之中国上层阶级视民间木板年画为俗物,所以在文献及收藏中一般不为重视,馆藏较为罕见。目前能看到的这些民间木版年画也多为海外收藏品,幸运地使我们从这些作品中能管窥到到当时的历史面貌,由此可以想象这些高水平、严谨工细并可复制印刷的大幅木版年画在海内外流行与传播于当时是何等壮观。或许我们可以进一步思考和求证的是:在明末清初的西方绘画样式的影响下,不仅影响了当时中国宫廷与民间画家的艺术形式,是否已潜在地影响中国民众的视觉感受习惯与需求。亦如我们知道的在清宫廷御用洋画师的影响下出现了一批深受西画影响的中国宫廷画家如:冷枚、沈源、上官周、法若真、唐岱、仇英等;在民间有很大影响的如:丁云鹏、吴廷羽、黄应橙、陈洪绶、雪庄等众多画家,他们各自在自己的视觉绘画语言中学习并吸取了西方的绘画观念与方法,也对应地影响了众多民众的审美视野与欣赏趣味。

这些无论是深或浅的来自西方绘画的影响,对于其时的中国绘画发展必然带来新的视觉经验与思考方位,也会成为东西方相互认识与理解其绘画理念的潜在积淀。从西方的铜版画技术与风格在明末清初对中国宫廷画家及民间艺术的广泛影响,表明了中国画家在明末清初就研究和学习了西方绘画方法并与中国绘画艺术相融合方面走了很长一段路程,这种交流在当时的深度和范围也许会远远的超出我们的想象。

本文作者系中国美术学院继续教育学院院长、教授安滨

2016年立春于杭州上林苑竹溪雅舍

注释:

1.Joseph Needham,Science and Civilization in China,Cambridge University Press,

1971. 李约瑟,《中国科学技术史》,第四卷,第三分册,558页,科学出版社,

上海古籍出版社,2008

2. 雅克布罗斯著,耿昇译,《发现中国》第54页,山东画报出版社,2002

3. 叶农《明清之际西画东来与传教士》美术研究,2004,2

4. 雅克布罗斯著,耿昇译,《发现中国》第55页,山东画报出版社,2002

5. 雅克布罗斯著,耿昇译,《发现中国》第58页,山东画报出版社,2002

6. 冯鹏生,《中国木板水印概说》35-36页,北京大学出版社,1999

7. 叶农,《明清之际西画东来与传教士》美术研究,2004,2

8. 刘汝醴,罗尗子,《桃花坞木板年画》,7页,上海人民美术出版社1961

9. 张国标,《徽州版画艺术》,安徽美术出版社,1996

10. 黑田源次,《支那古版画图录》,美术研究所,昭和7年

11.昌彼得,《明代版画选初辑》,国立中央图书馆,民国58年3月

12. 秃氏祐祥,《东洋印刷史研究》,青裳堂书店,1981年6月

![年画还可以这么画?[图文] 年画还可以这么画?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lzoupcqsqry.webp)

![文玩核桃身价大跳水 市民赌青皮核桃比往年理性[图文] 文玩核桃身价大跳水 市民赌青皮核桃比往年理性[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1x4nwkgxcos.webp)

![盛世百年路,艺术新征程,当代国际艺术大师——沈志昂专题报道[图文] 盛世百年路,艺术新征程,当代国际艺术大师——沈志昂专题报道[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vi1tms4d4mg.webp)

![2022·金虎送福——画家于源春精品日历[图文] 2022·金虎送福——画家于源春精品日历[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/l0dzc2wxygk.webp)

![香港艺术新格局[图文] 香港艺术新格局[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uo20sc44nzz.webp)

![早期佛教造像也在中印度至长江流域传播[图文] 早期佛教造像也在中印度至长江流域传播[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2sy4zkyz5nc.webp)

![70周年纪念钞暴涨100% 专家:理性对待市场升温[图文] 70周年纪念钞暴涨100% 专家:理性对待市场升温[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4i3raqj3b0p.webp)

![古玩市场:冰点上的坚守[图文] 古玩市场:冰点上的坚守[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wq04fgc5vwe.webp)

![当下中国山水画传承教育的现状与困境[图文] 当下中国山水画传承教育的现状与困境[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lrnsl5mkkzr.webp)

![韩羽先生对王子虚画戏作品的点评[图文] 韩羽先生对王子虚画戏作品的点评[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tgjqdhql5hi.webp)

![新媒介艺术会是泡沫么?[图文] 新媒介艺术会是泡沫么?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qb1x2l5hf25.webp)

![张海:艺术苦行僧[图文] 张海:艺术苦行僧[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1guf0ngj0t1.webp)

![朱浩云:从民国丁辅之的绘画成就得到的八大启示[图文] 朱浩云:从民国丁辅之的绘画成就得到的八大启示[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nysvotrurjw.webp)

![田旭桐:空境飞白写禅风[图文] 田旭桐:空境飞白写禅风[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lt4fcqc4y13.webp)

![漫话民国书画家行情[图文] 漫话民国书画家行情[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tnzkibdwwej.webp)

![郑忠后抽象水墨画解读[图文] 郑忠后抽象水墨画解读[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/onbazsn1wu5.webp)

![潘天寿“一棵松树”2亿多![图文] 潘天寿“一棵松树”2亿多![图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/q3jj5gxzogt.webp)

![荣宝斋(上海)拍品赏析:何家英《春梦》[图文] 荣宝斋(上海)拍品赏析:何家英《春梦》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ycyr3hcx1jx.webp)

![「晶羚专访」张润萍和她温暖的猫[图文] 「晶羚专访」张润萍和她温暖的猫[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/m0h15gzu2pj.webp)

![如何收藏艺术大师的纸上小作品[图文] 如何收藏艺术大师的纸上小作品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/okit3ti0y5a.webp)

![六十名驹 华夏图腾 ·赵文元研究三[图文] 六十名驹 华夏图腾 ·赵文元研究三[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vwrm55x4hsq.webp)