喜欢上古瓷片还是很多年前。记得大约2002年,我迷上了古瓷器,闲暇时间都会去各个古玩集市淘换。那时候潘家园还有鬼市呢,每个周六的凌晨三四点钟,各个地方的收藏爱好者和古玩贩子都会准时赶到,打着强光手电筒,寻找自己喜爱的宝贝。远远看去,处处灯火,忽上忽下,跟鬼火差不多,或许“鬼市”就是这么叫来的,我便是当时其中的一员。我赶上了鬼市时期的尾巴,几年后,由于老东西越来越少,潘家园的鬼市基本消失了。以至后来一段时间,我还非常留恋那个时期,有一次碰到一个山西的古董贩子还问过他们,为啥不来潘家园鬼市摆摊了,他说村子里的老东西越来越难收了,怪中央电视台“走进山西”鉴宝宣传的,老百姓都知道老东西值钱了。当时由于我是初学,没有行内人带,困难可想而知,基本是凭着自己的喜欢和书本上面的一些知识,夹杂着各种淘宝的美丽故事,开始了对老瓷器的收集。一两年下来,家里也买了许多淘来的真假搀和的瓶瓶罐罐。后来,一位我经常请教,帮我掌眼的前辈告诉我,要想玩好古瓷器,你最好先玩玩古瓷片。就这样,我开始零散的购买古瓷片标本了。

宋元时期-磁州窑瓷器残片

最初购买古瓷片,闲暇时间都是往古玩市场、工地转悠,其实当时最初目的是为了学习古瓷,继而再买整器,没想到这一接触上古瓷片,就慢慢的被它的独特气息迷住了。时常也有身边朋友问我,哥们你玩古董啦。我一般都会笑着和朋友说:我这些哪里是古董啊,我玩的都是老祖宗的生活垃圾而已。

其实,这些果真是先人的生活垃圾,碎了,然后扔掉了。被埋在茫茫的土层深处。千百年之后,这些古人的生活遗迹随着城市建设、变迁,施工破土而出,重见天日,变成了我们手里的玩物。

清康熙-青花人物纹大罐残片

古瓷片的魅力何在,缘何让我们这些玩古瓷片的上瘾呢,我也曾认真分析过其中原因,也许大概有以下几点原因,其一,在浩瀚如烟、种类繁多的中国陶瓷的海洋里,古瓷片在形式和内容上给了喜爱古瓷器的人以极大的广度和自由;古瓷片有很强的文物研究断代价值,每一片瓷片背后都有丰富的历史人文价值,是可触摸的历史。阅读古瓷片可以“一斑窥全豹”,可以管窥到古器物的造型、釉色、以及绘画之美;其实玩残片更多的玩的不是“器”,而是“味”,形残而意不残,原滋原味,古意气场一点也不减,它为我们触摸历史,感受历史提供了一个很好的途径;其二,古瓷片价格比整器便宜的多,对于喜爱古瓷器的普通藏家来说,这是一个非常好的接触古瓷器的途径,可满足“好古”的瘾。“宁要一片残破的真实,也不要一件完美的虚假”,花不多的钱,就可以接触到你喜爱的各个形式和不同年代的古瓷器标本,体味每一片残片背后的故事;其三,玩的轻松。你不会觉得它是个负担,你可以随处摆放,书包里、口袋里,书桌上,可以随时上手把玩,成为你手中的“掌上山水”。我总想,玩瓷片的朋友们一定是真喜欢它的,他们对每一片珍贵的残片标本都视为珍宝。我更是对那些爱好瓷片残器的藏友,内心里由衷的有一种理解和敬意。

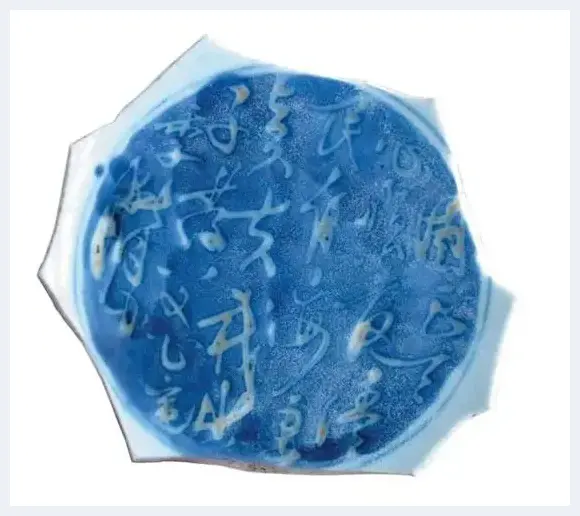

清康熙-青花山水纹盘心

所以,玩瓷片,玩的是瓷片的那份古意,品的是一份沉淀的人文,追求的更是一份可触摸的真实。

我藏古瓷片,重点是古瓷画的收集,古瓷画的发展与中国传统绘画的发展互相影响,颇有渊源;几乎涵盖了中国丰富的文化典故和历史人文。在我眼里,古瓷画是一幅幅珍贵的古代民间绘画,我称它们是“被遗失的风景”。

清康熙-青花山水纹盘心

相对官窑瓷画,我更喜欢民窑瓷画粗犷生动的美,民窑的艺术生命也在于其粗。论精细,官窑一定高于民窑,论瓷画的艺术境界,民窑瓷画的艺术境界是高于官窑的。故许之衡《饮流斋说瓷》云:“明瓷之画也,用笔粗疏而古趣横溢”。曹新吾先生在《明清民窑瓷画瓷绘》一书中有说:“如果把细瓷细工比作玉版香篆,那么,这种粗瓷更像摩崖石刻”。其实民窑的避细就粗,也和当时的市场需求有关。为了生存,他们不能像文人画家那样,精雕细琢,五日写一石,十日画一松,民窑更多的器物是写意用笔,一挥而就的。当然这种一挥并非一日之功、草率为之,同样也需要经历多年的揣摩,经过废笔成塚,废器成山的艰苦磨练,需要非常心手相映,才能达到这种出神入化、鬼斧神工的境界。在那个不求名利的年代里,大部分画工的绘画生命是几十年之久,在漫长的瓷画生涯中,他们创造了许多生动且极具表现力的瓷画,名义上虽为工匠,但是,他们用其一生的精力揣摩推敲,创作出来的瓷画,达到了炉火纯青的的艺术境界。

明万历-青花蓝地留白草书纹盘心

古瓷片虽多,但是能够得到一片自己喜欢的精品瓷片也是来之不易。到古玩地摊寻找瓷片时,我从来不以价格高低作为衡量标准,那些画工繁复、工艺复杂精美的官窑瓷片,不是我喜欢的对象,在我眼里,它们只是工艺的高峰,在绘画艺术水平方面,还远远不如民窑瓷画那寥寥数笔的艺术境界。很多从瓷片堆里翻出的花一元钱或者几元钱购买的瓷画被我视为珍宝,有些绘画水准我认为都可以与很多现代派抽象大师绘画相媲美,最早的抽象绘画应该是在中国而不是在西方。在年代上,我重点收集元末明初、明晚期和明末清初这几个时期的瓷画,在社会的动荡衰败之际,艺术方面一般会很活跃,往往会出现高峰,古瓷画也是这样。当时很多书法家和文人画家参与画瓷,文人画家和瓷画家互相影响,瓷画家没有任何约束,这两个时期涌现了很多类似于“文人画”的意境画面出现在瓷画中。尽管有些瓷画的绘画水平和质量欠佳,但是其艺术的生动表现力及丰富的文化思想内涵独树一帜,感染力强,意义影响深远。很多研究瓷画的学者专家,甚至认为元末明初和明末清初这两个时期的民窑瓷画,开创了中国近代大写意画的先河。比如朱耷的石、鸟;徐渭的写意葡萄、花卉;到齐白石的鱼、虾;林风眠的白鹭画风、黄永玉的猫头鹰等等,从他们的绘画中,都可以从古瓷画上面找到脉络渊源。当代刘二刚老师的新文人画,其画风古朴烂漫,天真雅趣,其中也可以看到很多是从古代民间瓷画中汲取的养料。

明万历-青花一路连科纹大盘残片

古瓷画在每个历史时期,都有不同的绘画题材风格特点,这也是和当时的社会文化息息相关的。明早期的瓷画的仙风道骨,这个时期朝代更迭,景德镇窑厂缺画工,按照元代柯九思“写竹干用篆法,枝用草书”的理论看,请来画工多具有书法功底,而且很多书法家也参与画瓷,其画法多书法性用笔,瓷画成为表达胸中意气、主观心情的载体。这个时期绘画手法多采用“一笔点画”,很多都是笔墨淋漓瞬间偶为的绘画艺术效果,基本都是一气呵成,具备笔断意连之势,仙气道气十足。明早期的月下梅、仙人图、寒枝冻雀、松竹梅等等,为这个时期民窑瓷画的典型代表。明末清初,由于朝代更迭,前朝已去,隐逸之风盛行,文人画家多参与画瓷,民窑画工亦沉浸在国破家亡的个人情怀之中,这个时期的山水瓷绘,是我很喜欢的类型,艺术感很强,崇祯、顺治两朝的山水风景瓷画多有体现这种心境,内容主题多是老者拄杖、无人之境、山穷水尽等等;到了康熙盛世,点景人物出现,青花瓷绘中的山水画面回归田园,画工追求的是一种情景交融、澄怀观道的艺术理想,表现的是中国文人画所追求的简淡、玄远的境界。康熙民窑瓷画中的大披麻皴写意山水,民窑画师从黄公望、倪云林、董其昌及清初“四王”等人的绘画风格中,精心汲取,在揣度青花的习性后进行再创作,他们抛弃了四王上追宋元的绘画深严法度,使其灵动、自然、生动、民间化,构图疏朗,意境深远,画境上很符合当代艺术的审美口味。技法上多用“披麻皴”、“分水皴”这些中国文人山水画皴法,无论远山近水,层峦叠嶂,均富有层次的节奏感、空间感;另外,值得一提的是,明晚期嘉靖、隆庆、万历这几个时期的瓷画,摆脱了以往很多程式化图案的束缚,创造出了不少具有浓厚生活气息场景的画面,充分的体现了民窑画师的创造才情。虽然用笔看似自然随意,不求笔法,但其天真烂漫、古拙雅趣、灵光乍现,亦非一日之功能达到的,其独特的艺术表现力,给人耳目一新的感受,实乃开创古拙画风的先河。

明永乐-青花月下梅纹碗心

残瓷亦如人生。刚开始接触瓷片时,伤感、遗憾、惋惜之心常有,那时它在我眼中只不过是一个残缺的标本;几年之后,逐渐热爱、痴迷,不觉其残,会以平常心看它,似欣赏维纳斯的残缺美,甚至有时叹其残到好处,遗憾、惋惜之心全无;从玩瓷片反观我们的人生,其实人生又何其完美呢?与其惋惜感伤那一份失去的残缺,不如用心对待眼前的美好;在人生最痛苦失意的时候,正是我刚接触沉迷古瓷和瓷片的时候,在把玩古瓷片过程中,我渐渐领悟了应该怎样去看待生活,更让我从欣赏这份残缺中读懂了佛教里面“圆满”的真正内涵。

古瓷尤珍,碎瓷遗香。在我们先人浩瀚如烟的文明遗迹里,古瓷片作为一种独特的风景留存下来,我有幸成为了一个拾“风景”的人。

(图片摄影/徐平 文中古瓷片为作者本人收藏)

参考文献:

《北京出土瓷片断代与鉴赏》曲永健著 文物出版社

《残片映照的历史》曲永健著 中国建材工业出版社

《辨识明代民窑青花罐》曹新吾著 湖北美术出版社

明崇祯-青花山水纹碗心

古瓷片形残而意不残,反而更多了一种整器所没有的历尽数劫后沧桑残缺之美,其画意和气场是绝对完整的。每在灯下,手中摩挲着一片片古瓷片,遥想着景德镇千年的炉火,它们在水的淘洗和火的炼狱中诞生,玩味着当时画工分分钟搞定的瓷画,它们曾经与明四家、八大、董其昌、石涛等先人曾共同生活在一个时代,这种身临其境之冥想感受,会让你了忘记尘世的一切烦恼琐事,或许,这正是古瓷片深深吸引我们的魅力所在。另外,如果想拥有一副古代绘画真迹,除了极少数人会去拍卖会动辄几十万上百万的去买。作为普通的藏友,还有比收集一片古瓷画更加便捷经济的途径吗?

![文明之美看东方|中国最早的毛笔字——侯马盟书[图文] 文明之美看东方|中国最早的毛笔字——侯马盟书[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mgc2vgktaxu.webp)

![清秀典雅,气韵生动——画家董曙光作品欣赏[图文] 清秀典雅,气韵生动——画家董曙光作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/s2ykqvujz1u.webp)

![浅谈瓷器中的青花黑筋[图文] 浅谈瓷器中的青花黑筋[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/evgsol2f0xc.webp)

![崔扬:如何重塑艺术品交易服务模式[图文] 崔扬:如何重塑艺术品交易服务模式[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/povoqw5uxss.webp)

![正本清源 返璞归真[图文] 正本清源 返璞归真[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yznehxy5apk.webp)

![“一片难求”的西夏剔刻花瓷器[图文] “一片难求”的西夏剔刻花瓷器[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jiyxunj3wj1.webp)

![齐白石画虾最好却不是最贵 画老鹰一只价值近一亿[图文] 齐白石画虾最好却不是最贵 画老鹰一只价值近一亿[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/oeluuu3clac.webp)

![略谈沉香的定价文化[图文] 略谈沉香的定价文化[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bqqgo2p1im1.webp)

![精品老印章:被忽视的小众收藏[图文] 精品老印章:被忽视的小众收藏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/24qprqwmn1w.webp)

![现在想做大画家的人太多了[图文] 现在想做大画家的人太多了[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/i4kak5ron5r.webp)

![艺术电商类APP运营需谨记三大“关键点”[图文] 艺术电商类APP运营需谨记三大“关键点”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ibhudwscmpg.webp)

![人间清景是微凉——著名山水画家曾进作品艺术解读[图文] 人间清景是微凉——著名山水画家曾进作品艺术解读[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1uxdwpjfbsy.webp)

![孔达达:世界艺术品自贸区因何骤冷[图文] 孔达达:世界艺术品自贸区因何骤冷[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pkcmsnvncp5.webp)

![西安美术学院副院长屈健教授中国画作品[图文] 西安美术学院副院长屈健教授中国画作品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2vsh1evsb40.webp)

![不忘初心 砥砺前行——艺坛名家钟永淦[图文] 不忘初心 砥砺前行——艺坛名家钟永淦[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xeemopvwoln.webp)

![亨利·摩尔:纯粹与自足,雕塑拥有自己的生命[图文] 亨利·摩尔:纯粹与自足,雕塑拥有自己的生命[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/usclrrfxcpd.webp)

![米巧铭油画个展《无相》在泰国曼谷成功举办 [图文] 米巧铭油画个展《无相》在泰国曼谷成功举办 [图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4lyvmb5xd5o.webp)

![荣宝斋(上海)拍品赏析:徐悲鸿《双骏图》[图文] 荣宝斋(上海)拍品赏析:徐悲鸿《双骏图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hvuzx5jpyxq.webp)

![达利欲念之作 《加拉丽娜》袒胸露乳[图文] 达利欲念之作 《加拉丽娜》袒胸露乳[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/c3g1qlfyd2n.webp)

![【文脉华彩·罗建泉】时代颂歌|罗建泉国画艺术[图文] 【文脉华彩·罗建泉】时代颂歌|罗建泉国画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0dzx5sdzolt.webp)

![用泥土和火焰绽放敦煌艺术---艺术家罗红[图文] 用泥土和火焰绽放敦煌艺术---艺术家罗红[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/23ybozkgybz.webp)