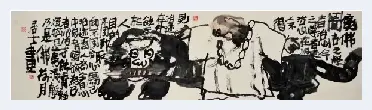

王占凌作品

与其说王占凌有着深厚的生活积累,毋宁说他有着更多的艺术想象。词典上说,所谓想象就是对于不在眼前的事物想出它的具体形象。“不在眼前”的现实就是一种“无”,从“无”——不在眼前的事物——到“有”——具体的形象,恰恰构筑了王占凌的创作路径。诗人说,一首诗的创作往往就是无中生有。我不知道王占凌是否以写诗的姿态来开始自己的艺术创作,我只知道他的确是从传统文化中的“无”来开始自己艺术之旅的。

占凌对于“无”的把握,一方面来自于悟,另一方面则来自于他如饥似渴地阅读。由于某种暂时不能知晓的原因,占凌不愿也不善言谈,以致于提笔写下这些文字时,我也没有见到传说中的占凌。有关占凌的消息以及他的作品都是他的弟弟以及画家谭宗林、李建安转给我的。每每及此,我都不免会问:占凌在干啥?他们的回答也大致相同,他在家里喝茶、看书、画画。

朋友们说,占凌喜欢老庄禅佛一类的书,人也安静。我能想象占凌的安静,想象他由静入境的姿态以及他对古人的艺术想象。

占凌的想象虽然是“无中生有”,却也不是无本之木。很显然,他的人物画创作受到过新文人画家的影响。但是,如果仅仅如此,王占凌的创作就不值得我们过多地阅读与谈论。占凌之所以能够以另一种或说与新文人画象不尽相同的姿态吸引我们,就在于他的阅读以及他对传统美学精神的把握。缘于这种把握,占凌笔下的《老子图》、《相马图》、《孔子图》、《读心图》等追求的便不是形,而是象,是“恍兮惚兮,其中有象”的“象”。因了这个“象”的存在,王占凌以虚言实,无中生有,最终成就了自己返虚入浑的艺术形象。

也正是在这里,我们可以发现,王占凌创作中真正接了传统地气的还是这些凝聚了传统美学精神的作品。也只有在这类作品里,我看到了占凌的自信以及他对传统经典的阅读与解读。也许,读到这里,读者诸君已经意识到我肯定对占凌的创作有着不满之处。因为我一直在以“类”的概念言说他的人物画创作。事实也的确如此。在他的“高士”类题材之外,占凌还有着另一路人物画作品——“仕女”类。

“桃之夭夭,灼灼其华”。从《诗经》开始,以鲜花喻美人便是中国艺术的一大传统。从“诗经”到“楚辞”再到唐代著名的“人面桃花”,花一般美丽的女性一直丰富着中国艺术家的艺术想象。传统的人物画家中,也的确出现了擅画仕女题材的高手。唐寅、费丹旭、任伯年均是。然而,当代著名人物画家郭全忠却告诉我,他的人物画创作有两不画:第一,不画照片的“真”;第二,不画诗人笔下的美人。他以为诗人描述的美女,一画就俗。

王占凌大情常悲欣

有所不为,方才能够有所为。如果说郭全忠通过对某些题材的放弃或改造而丰满了自己创作的话,那么,王占凌在自己的创作中是否也该有所放弃?我以为是。我之所以赞赏王占凌的“高士”类创作,是因为他关于这类人物的想象与创作有着他的阅读经验、审美理想撑腰,他向往高士们的人格、情调,也向往他们传说中的生活方式。在这类创作中,王占凌生活经验与审美经验是一致的、谐和的。而“仕女”类题材的创作,虽然同样是有关某种审美理想的想象,但这种想象却在王占凌那里欠缺撑腰杆的东西,概念化的痕迹也就在所难免。

但是,即便如此,我依旧要说的是,王占凌的创作丰富了我的阅读,也即将丰富未来的陕西画坛。当王占凌以隐居的方式开始自己的创作时,我以及所有热爱艺术的人应该大张旗鼓地阅读王占凌的艺术创作。在他的创作里,持续着我们只有回望传统时方才可以看到的风骨。这风骨来自传统文人而不是新文人。诗人说,水一定在水的上游活着。为此,我在水的上游瞩目占凌。

![献礼建党100周年优秀作品选——画家花青[图文] 献礼建党100周年优秀作品选——画家花青[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1yms1c551qt.webp)

![博物馆为什么封藏名作[图文] 博物馆为什么封藏名作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yfncovn1oyp.webp)

![文人笔墨的前世今生[图文] 文人笔墨的前世今生[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/odyxhjdmcto.webp)

![为什么有些艺术品取名“无题”[图文] 为什么有些艺术品取名“无题”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fvnfvzeg0aq.webp)

![扇子的生活美学意蕴[图文] 扇子的生活美学意蕴[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/exemmfz0wzd.webp)

![今年两会呼唤文化自信 会否逆袭到收藏界[图文] 今年两会呼唤文化自信 会否逆袭到收藏界[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ztonlgcfuyy.webp)

![【中国梦 劳动美】庆五一 • 画家李治的绘画艺术[图文] 【中国梦 劳动美】庆五一 • 画家李治的绘画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/j0znosrl0of.webp)

![石鲁“文革”后期为何痴迷画印[图文] 石鲁“文革”后期为何痴迷画印[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ti3dkn4ewmd.webp)

![微妙在智 巧夺造化—— 郑松强大师黄杨木雕作品欣赏[图文] 微妙在智 巧夺造化—— 郑松强大师黄杨木雕作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/35xdjpfgplq.webp)

![刘玉来:谈谈国画创作的取舍[图文] 刘玉来:谈谈国画创作的取舍[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pkymst5cz10.webp)

![屯昌油画再出发:海南昔日知名文化产业如何应对多重挑战[图文] 屯昌油画再出发:海南昔日知名文化产业如何应对多重挑战[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/l4v1dds1lqk.webp)

![霍春阳:白光花鸟画· 化境界为精神[图文] 霍春阳:白光花鸟画· 化境界为精神[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ichmovvksnv.webp)

![如何找出激活数字文化遗产的中国方案[图文] 如何找出激活数字文化遗产的中国方案[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/p2aqfbdxkna.webp)

![植物思维:时间的另类记录模式[图文] 植物思维:时间的另类记录模式[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4nq5dkbjt2o.webp)

![静谧与苍茫的张力:莫晓松与他的工笔花鸟画[图文] 静谧与苍茫的张力:莫晓松与他的工笔花鸟画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2o2xi0mbhvq.webp)

![上海一年300多场艺术特展背后的秘密[图文] 上海一年300多场艺术特展背后的秘密[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3g5114x0x5w.webp)

![高调的《万山红遍》与低调的李可染[图文] 高调的《万山红遍》与低调的李可染[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rpe31i4qaie.webp)

![亨利·摩尔:纯粹与自足,雕塑拥有自己的生命[图文] 亨利·摩尔:纯粹与自足,雕塑拥有自己的生命[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/usclrrfxcpd.webp)

![荣宝斋(上海)拍品赏析:程十发《迎春图》[图文] 荣宝斋(上海)拍品赏析:程十发《迎春图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1wgwed0cp01.webp)

![毛泽东书法:越写越好,越写越草[图文] 毛泽东书法:越写越好,越写越草[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5fbxg4xhnpj.webp)

![丝绸之路北方行·赵文元研究八[图文] 丝绸之路北方行·赵文元研究八[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5r23mjylez2.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家阮礼荣[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家阮礼荣[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/r1mmkjdegx1.webp)