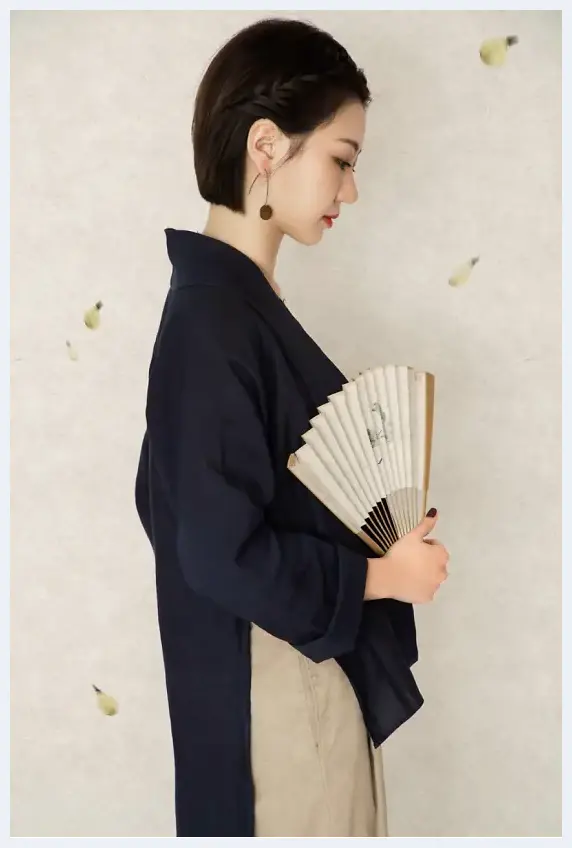

【艺术简历】

花青(本名 王华菁),生于上海、先后在杭州、北京求学,现定居广州

2005-2009年中国美术学院附属中学

2009-2013年中国美术学院中国画系花鸟专业本科毕业

2014-2017年中国艺术研究院美术系山水专业硕士毕业、导师何加林教授

2019-2021年中国艺术研究院美术系花鸟专业博士毕业、导师江宏伟教授

准确而无正确

《碰巧的杰作》中有一个女艺术家杰伊·德费奥的故事。开始,她打算在一张长方形大板上,设计一个类似橘子或柚子的切面的图案,从画板正中心略偏一点向四面辐射开去。在之后很长的一段时间里,她反复地在画板上堆积颜料,又将其刮去。为了让图案辐射点更准确的落在画板的中心,她又将作品粘在更大的画板上,并取名为《玫瑰》。之后很长的岁月里,这幅作品每天被德费奥用颜料堆积、修改,最后作品重量已接近一吨。其中德费奥与丈夫离婚,即使放在仓库时也没有停止过修改,得以展出时已有十一年之久。那么德费奥到底在执着于什么?她告诉朋友说:开始时脑袋里只有“一个带有一个中心的想法”。

一语双关。十一年寻找的既是“一个中心”的准确,同时也是寻找心中的准确。这个准确无法用直尺与刻度衡量,在于每个人不同的艺术尺度。在这个尺度中,各人有各人的靶心,各自寻找各自的准确。在没有靶心的情况下,绘画才会沦落到讨论正确与否的境地。

随着时间的推移,情况在变化,一代一代的人也在变化,但是能从这些艺术家的作品中不断发掘出新的内涵。

当然,德费奥的《玫瑰》即使在国际上享有一些名誉,但相比马蒂斯、毕加索,或者梵高那样的画家是不那么具有代表性的。有一句著名的格言,换一种说法的表达就是,伟大的艺术之所以伟大是因为它们能永葆青春。以上那些艺术家的作品,每十年展出时,都像一个新出现的艺术家一样:虽然作品业已完成,它的内涵却在不断变化,随着时间的推移,既影响其他艺术作品,又受到其他艺术作品的影响。那么,当我们在欣赏一幅已知的、公认的经典作品时,究竟看到了什么?

这样的问题,所谓专业者的回答并不会比业余者的更简单。正如克里希那穆提所说:你明白“局限”这个词的意思吗?你接受某种形式的教育。

因此在本质上,一张宋代经典的花鸟小品与徐冰的天书并无不同,比如对于细节品质的把控或者形式上对于留白的理解;一张梵高的自画像与徐渭的葡萄也无不同,比如强烈情绪对于绘画的作用同时在艺术史上留下了启迪。能将两者联系在一个维度上的,没有正确,只有一种准确,并因人而异。作品的分类也可以不由古今中外的顺序,各个理解维度的不同,作品的意义不同。

《碰巧的杰作》中还有一个关于收藏的故事,有一位艾伯特·C·巴恩斯博士,用消毒药品弱蛋白发了大财,大量将塞尚、马蒂斯和非洲艺术、民间小摆设等汇聚起来,并以与众不同的方式摆放在一起。比如一幅修拉的名作旁边,挂上与巴恩斯只有一面之缘的丽兹·克拉克的《卖气球的人》,原因是他在这些画中看出了类似三角形或对角线的构图方案,摆放在一起可以更加凸显他们的构图设计。当然这是一个极端的例子,却是有意思的,如酷爱将八杆子打不着的东西比喻在一起的钱钟书,两者之间绝无高下之分,只是抓住了某种表达的准确。

我们不能说古希腊的雕塑是正确的,但准确,也不能说《日出印象》是正确的,但也是准确的。

回过头来,把一张宋徽宗的《桃鸠图》放在面前,它的呈现包涵着宋徽宗眼中对于桃鸠的所有表达与诠释,如某春秋时期谬赞东家之子之句:增之一分则太长,减之一分则太短,著粉则太白,施朱则太赤。细节的完美并不意味着全面,而是准确,因此比真的桃与鸠都要多了几分气质。当我们提起桃与鸠的时候,口中代之的那个“桃鸠”绝不是这世间千千万万的桃鸠,独独指的就是这一对。宋徽宗最大的能力在于,敏锐的捕捉现实世界中的审美关系,并准确的表达出来,最终升级为中国画中的范本之一。幸运的是,物像并不具有自己总结自己的能力,将这开放性的命题交给了艺术家。

![专家指南: 收藏中国传统书画的七大要诀[图文] 专家指南: 收藏中国传统书画的七大要诀[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/v0oa2xtduri.webp)

![回溯文人与文人画崛起的时代 以及社会图景的演变[图文] 回溯文人与文人画崛起的时代 以及社会图景的演变[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x200zlk4tjm.webp)

![从傅抱石人物画历史故实题材 看其创作灵感与创新[图文] 从傅抱石人物画历史故实题材 看其创作灵感与创新[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/k0au5psrppy.webp)

![如何依呈色给青花瓷断代[图文] 如何依呈色给青花瓷断代[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zhbm1wrkmo5.webp)

![真卿《祭侄文稿》借展日本成为全社会热点的背后[图文] 真卿《祭侄文稿》借展日本成为全社会热点的背后[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3xupjedbxuu.webp)

![意识很重要 衍生品开发要提前“行动”[图文] 意识很重要 衍生品开发要提前“行动”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ck4wph52hve.webp)

![自在畅达的笔墨情性——刘宏写意花鸟画之我见[图文] 自在畅达的笔墨情性——刘宏写意花鸟画之我见[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fkf2rfnb0ju.webp)

![诗意化的经典:刘艳会新青绿山水画赏析[图文] 诗意化的经典:刘艳会新青绿山水画赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wohawxgdtjl.webp)

![张大千与齐白石当下掉价了吗[图文] 张大千与齐白石当下掉价了吗[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/t3csswbucpu.webp)

![中国文物艺术品拍卖市场两级分化 孤品会愈发精贵[图文] 中国文物艺术品拍卖市场两级分化 孤品会愈发精贵[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zxmin02wjdr.webp)

![德胜牧羊曲[图文] 德胜牧羊曲[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/plsofgaptxh.webp)

![米开朗基罗的密码[图文] 米开朗基罗的密码[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x3zdbukbekd.webp)

![读《秋园蛱蝶图》二问[图文] 读《秋园蛱蝶图》二问[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/agwfukf5cr0.webp)

![冯少协:油画写真千年古镇[图文] 冯少协:油画写真千年古镇[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0i0dftsimsn.webp)

![荣宝斋(上海)拍品赏析:徐悲鸿《双骏图》[图文] 荣宝斋(上海)拍品赏析:徐悲鸿《双骏图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hvuzx5jpyxq.webp)

![展览结束后 艺术品都去了哪里[图文] 展览结束后 艺术品都去了哪里[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wzrmepgyii4.webp)

![陈履生:博物馆是面镜子 创造和维护特色很重要[图文] 陈履生:博物馆是面镜子 创造和维护特色很重要[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gmnliuebg3w.webp)

![内地秋拍挖掘“生货”进行时[图文] 内地秋拍挖掘“生货”进行时[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bi2tccbse3x.webp)

![六十名驹 华夏图腾 ·赵文元研究三[图文] 六十名驹 华夏图腾 ·赵文元研究三[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vwrm55x4hsq.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家阮礼荣[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家阮礼荣[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/r1mmkjdegx1.webp)