《0.7%的盐》

《0.7%的盐》

《0.7%的盐》

《0.7%的盐》

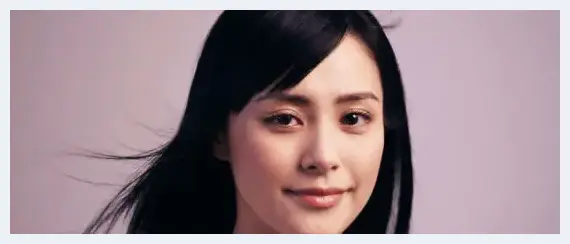

在《0.7%的盐》中,赋予作品意义的不是笑和哭(相对于“笑”来说,现实主义似乎认定“哭”更有意义),恰恰是作为表演者的阿娇这个人物。

艺术家是一个人吗?他(她或它)既是蒋志(微博)这个人,也是蒋志的画家老乡熊望洲,或者“非常地妖”这个曾经饱受关注的博客ID,抑或是“木木”这样的木偶与面具……当然,这“一个人”也可以是与蒋志作品相关的个体,如诗人食指、艺人阿娇(微博),以及蒋志的亲人与朋友;这“一个人”可能出现在一篇文字、一段录音、一段影像、一张照片里,也可能,这“一个人”就在展厅中观看这些作品,或者正在阅读这段文字。“蒋志:如果这是一个人”在广东时代美术馆开幕。这既是该馆开幕以来的第一个艺术家个展,也是蒋志在中国国内美术馆举办的首次个展。

为了去除可怕的意义,避免人们在虚构性作品与现实性事件之间建立关系,蒋志将拍摄阿娇由笑转哭的短片命名为《0.7%的盐》。不知道为什么,面对银幕上的漂亮脸蛋,我仍然喜欢把它叫做“阿娇的眼泪”。有时候,我甚至在想,在银幕前我是不是成了另一个陈冠希(微博)?又或者,我是不是爱上了阿娇而不是蒋志的这件作品。

如果没有特殊的原因,谁会在艺术作品跟前注意标题?蒋志的作品标题一贯充满了文学上的曲言法则,但我们还是会把《钉子》叫做“钉子户”,把《香平丽》叫做“三个深圳女孩”,这样更便于我们识别它们。对于并不总是用同一种方式创作,甚至兴趣也不是在同一个点上的艺术家来说,识别不光是为了记住这些作品,更是为了找到其中可能存在的关联,即便这种关联并不是通过比较,而是通过具体地分析一件作品建立起来的。

我们不要忘了蒋志作为视觉艺术家一直还从事文字工作,不仅擅长用画面叙述,还热衷于叙述画面。当他不是在拍纪录片,或者不是偶尔抓拍到什么的时候,他总是喜欢从名词或概念入手,去展开尽可能多的想象与讨论。我记得他曾经做过“床”和“洞”的文本,这两个概念性名词和“眼泪”一样,都具有意义和非意义两个相悖的指向。如果说“意义”一直是现实主义艺术的最终目的,那么,只有预先设定“当代”这个前置条件,“非意义”才能显现。

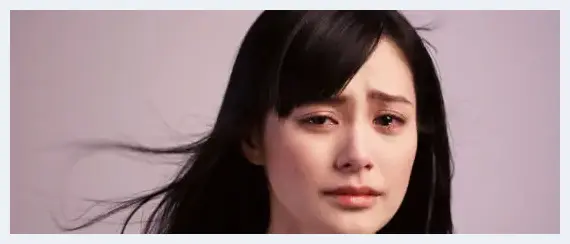

在《0.7%的盐》中,赋予作品意义的不是笑和哭(相对于“笑”来说,现实主义似乎认定“哭”更有意义),恰恰是作为表演者的阿娇这个人物。她刚刚从“艳照门”的事件中心走出来,作为演员还没有机会获得新的角色,因此她的表演必然被解释为自传性的或投射式的。人们免不了会在银幕前产生现实的联想与期待,其中一些人会想,一个演员孕育情绪的过程必然伴随着联想式的思维活动,如果不是导演或剧本在引导,那么只有一种可能:演员作为特殊事件中的传奇人物,当需要进行情绪性的表演时,自身的真实经历便在内心形成了一股推动和扩散的力量。

但是阿娇的确只是一个演员——我们同意这么说,这也是我们在面对当代作品时被告知应采取的基本态度。换句话说,为了再一次反对现实主义,我们必须作如是想:现时现地,阿娇的故事无论曾经多么广受关注,都只是碰巧成为了解读这件作品的所有出发点中最不显眼的一个,就像眼泪中最多只有0.7%的盐一样无足轻重。那么其他的出发点呢?有谁能够告诉我,在银幕前他只是看到了一张脸,而并不知道这张脸属于阿娇?银幕上,流眼泪的是阿娇不是别人,这证明阿娇已成为专名事物;阿娇的眼泪不是别人的眼泪,这就使得阿娇在享有作为“对象”的专名地位的同时还被当成“命题”对待。这一判断所依据的条件是:《0.7%的盐》虽然使用了职业演员,但它并不像张培力那部汇集了众多故事片镜头的录像,不仅没有特定的气氛和背景,它也完全缺少叙事所需要的情节。因此,我们说,尽管阿娇在作品中成了专名事物,但我们要探讨的就是,如何能够在观看已经被现实联想主导的情况下还可以说她的表演是抽象和无目的的。当这种抽象和无目的只是以笑来体现时,对于任何表演者来说都没有难度。但是哭就不同了,它需要相当大的情绪的投入,必须具备条件,即我们通常所说的“进入角色”。此刻,意义与非意义、表面与实质、形式与内容、能指与所指、虚构与真实,所有的对立性概念都以疑问的形式插入到关于这件作品结构关系的讨论中。

在我们看来,阿娇作为演员同时作为她自己,有千百种情感经验的储备,就像蓄电池一样只需要接通正负极,其能量甚至可以大到最终将影片的作者驱赶到一边。可是我们如何知道她聚集的能量的成分?“艳照门”事件的特殊性在于它以极端的形式抹掉了演员(虚构)与自己(真实)之间的界限,而对待事件的态度也同样存在当事人、知情人、看客(网民)和评论者种种关系的穿插、叠加。道德的尺度可以将人们对事件的反应简单地分为两类或三类,但如果将道德—无论它源自个人的信条还是社会的行为准则—抽取并搁置起来,那么人们也许会说,如果真是这样,事情就另当别论。某个诚实的道学家甚至可以为了证明这一点而展现他的收藏,女人的毛发、蕾丝底裤或者色情图片。在美学的大家庭里,色情就像妓女一样,虽然有其位置却得不到尊重。但是,如果将美学定义为对现实毫无用处的事物所激发的情绪,那么,真正无用的就只有色情,而它也正好处于仅供想象的特殊位置。“艳照门”在未成为事件之前,一直都处于这种仅供想象的色情的美学当中。然而,面对强大的现实撞击,它脆弱得不堪一击,就像孩子们的游戏被闯进屋子的成人破坏,洋娃娃被踩烂一地,四处都是断裂的头和手,裙子被揉皱,眼睫毛已不在它该在的位置。

如果我们同意将“阿娇的眼泪”仅仅看做“0.7%的盐”,那么,事实上我们也就同意将“艳照门”看做“美学事故”。因为美学的缘故,阿娇无需在一段基本功式的表演中把中断的游戏看做聚集情绪能量的条件,她的漂亮很大程度上是因为她估计到了我们的第一反应而仍然全情投入。如果我们仍然坚持“艳照门”作为情绪条件是成立的,甚至是唯一的条件,那么,阿娇的由笑转哭的过程也可以解释为对于快感的回忆和对于一场遭到破坏的游戏的感伤。

但是,我们仍然需要“艳照门”。我们感兴趣的不是这个“美学事故”本身,而是一部有意回避其观看层面的特殊指谓,同时又建立起了纯粹美感的录像作品。我们想知道的就是这部录像作品如何在“意义”/“非意义”的连续换位中成为当代艺术中的异类,它经由哪些路径,与我们的对话属于哪种类型,以及欲盖弥彰的解释所带来的究竟是失望还是一道光。

从虚构的创造意味来说,《0.7%的盐》与蒋志早期作品《木木》属于同一类型,即便不是凭空臆造,但也决非纪实性的,只是《木木》后来发展出了多个版本,而《0.7%的盐》将一直就是我们看到的“一个”画面。木木和阿娇都是蒋志文学式思考的替代性人物,他在让她们成为她们自己的同时,也让她们成了他自己的替身。当蒋志决定由阿娇来扮演另一个长大了的“木木”时,事实上他就在重复福楼拜那个经典的句子:阿娇,就是我!在为了去除意义而不得不解释的场合,福楼拜的,同时也是所有现代创造者的关于“自我是什么”的这一陈述,比强调眼泪的物质成分更有意思。

蒋志从各个方面实践他所理解的当代性,无论是用虚构的方式还是记录的方式,也无论其方式关涉内心还是社会,他始终都拥有一个叙述者的身份,这是他的文学训练所决定的。一般来说,作品所关涉的对象本身并不构成意义,意义全部存在于关涉的过程及结构当中。但是,我们在这个一般意义上所说的“对象”极有可能是艺术的牺牲品,而不是自传式的或肖像式的,即无法将各个部分拆卸并重装回来的那样一个整体。《0.7%的盐》在蒋志的作品队列中是一个例外,它是唯一一个将谜底放到了谜面的作品,因此也就是唯一一个没有牺牲掉对象的整体性作品。无论解释与否,这个整体性都丰富了我们今天所认识的当代艺术。

![在丰子恺翻译中轻轻飘过的“未来主义”[图文] 在丰子恺翻译中轻轻飘过的“未来主义”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tk4x0ia3yzb.webp)

![李人毅《中国画家研究·山水卷》之——王中才:一位作家的丹青转身[图文] 李人毅《中国画家研究·山水卷》之——王中才:一位作家的丹青转身[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jz1f0ldvxrp.webp)

![收藏电子产品=收藏垃圾吗[图文] 收藏电子产品=收藏垃圾吗[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1bilqw41elo.webp)

![向人民汇报,向两会献礼—【德艺双馨书画名家】范传福[图文] 向人民汇报,向两会献礼—【德艺双馨书画名家】范传福[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xfnonatxprl.webp)

![那一份纯净的雅韵——画家刘妍红[图文] 那一份纯净的雅韵——画家刘妍红[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nouqf253ivk.webp)

![汲古汇今 无法为法[图文] 汲古汇今 无法为法[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2herutq13se.webp)

![技术是世界的一部分 人工李有什么好?[图文] 技术是世界的一部分 人工李有什么好?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sng0oc0smsv.webp)

![德艺双馨的“精神富翁”——记著名画家赵首河[图文] 德艺双馨的“精神富翁”——记著名画家赵首河[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/brdgybw53jx.webp)

![启功曾炮轰书法界乱象:文化底子差还到处卖弄[图文] 启功曾炮轰书法界乱象:文化底子差还到处卖弄[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3taad3cypb2.webp)

![隆盛博物馆是否沦为圈钱工具[图文] 隆盛博物馆是否沦为圈钱工具[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2vgafktjs1k.webp)

![工艺美术的当代化VS当代艺术的工艺性[图文] 工艺美术的当代化VS当代艺术的工艺性[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/40lfuznpfb0.webp)

![董其昌《烟江叠嶂图》双胞悬案[图文] 董其昌《烟江叠嶂图》双胞悬案[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ofe02rlzejg.webp)

![喜迎国庆 贺中秋——著名画家黄茂森[图文] 喜迎国庆 贺中秋——著名画家黄茂森[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/frbfnanxgzp.webp)

![书法跨界:书法艺术需在跨界中传承与革新[图文] 书法跨界:书法艺术需在跨界中传承与革新[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/llj0lblv5w0.webp)

![入眼融心之境——读詹滢新作[图文] 入眼融心之境——读詹滢新作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/054p2kw5u2m.webp)

![世界著名当代艺术巨匠陈鸣楼[图文] 世界著名当代艺术巨匠陈鸣楼[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x2c2dvlr4mw.webp)

![井上豪:西域壁画中的粉本与使用方法[图文] 井上豪:西域壁画中的粉本与使用方法[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/l1rz3acb1hn.webp)

![内地秋拍挖掘“生货”进行时[图文] 内地秋拍挖掘“生货”进行时[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bi2tccbse3x.webp)

![如何收藏艺术大师的纸上小作品[图文] 如何收藏艺术大师的纸上小作品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/okit3ti0y5a.webp)

![毛泽东书法:越写越好,越写越草[图文] 毛泽东书法:越写越好,越写越草[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5fbxg4xhnpj.webp)

![聚焦两会|推动李兆顺波画进校园,提升想象创造力,激发大脑潜能[图文] 聚焦两会|推动李兆顺波画进校园,提升想象创造力,激发大脑潜能[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1bxv4mz1cft.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家纪萍[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家纪萍[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sr2zvuofasd.webp)