高考,虽然是现代名词,但在中国古代已有悠久的历史。科举制度就是中国古代的“高考”。本期“藏宝图”,宝图君就聊聊古代的“高考”。

【古人如何“高考”?】考棚是古代科举考试的考场,上图奎文阁考棚就是童试的考场。在古代,科举考试分为童试、乡试、会试、殿试。历史研究专家解释,童试是最低级别的考试,相当于现在的中考。经过童试选拔后,才能参加乡试,乡试就相当于现在的高考了。

科举考试是考生每人一个单间叫“号房”,里面监考很严,考生进入考棚时,要进行严格的搜身,以防考生的身上“夹带”。当考生进入考棚后,就要锁门。考生们参加考试期间,“吃喝拉撒睡”皆在“号房”内,直到考试结束。图为晚清著名学者莫友芝当年的答题卷与试卷批语。

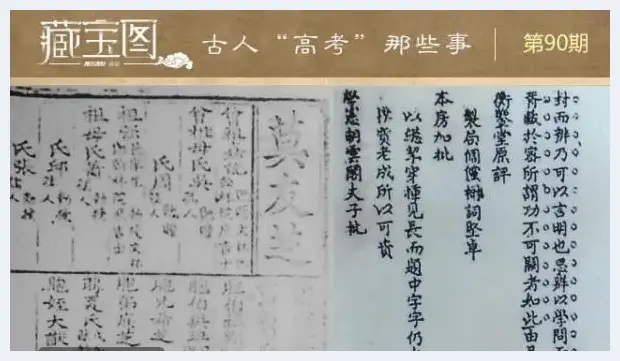

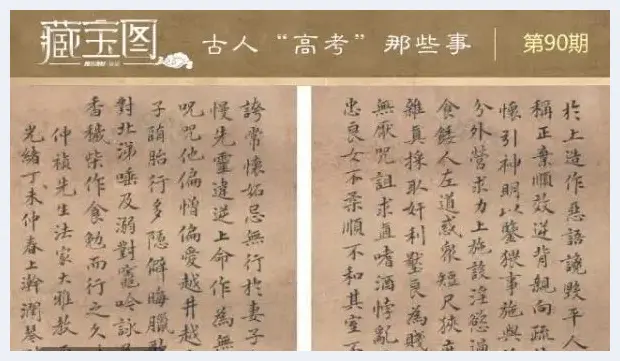

【考试时间也分为三天】在古代,考试时间也是固定的,但并不限于一次考试,有的朝代有春考、夏考之分,最后决出状元的“殿试”,一般安排在三月里的春天,即所谓“三月廷试”。古代考试时间,一般也分为三天,但不是连着考,而是中间空出两天。明、清两朝,乡试时间在阴历八月份,会试在阴历二月份,殿试在三月份。乡、会两试的时间定在当月的初九、十二、十五三天。图为一份落榜试卷上写上了“语多未洽”的批注。

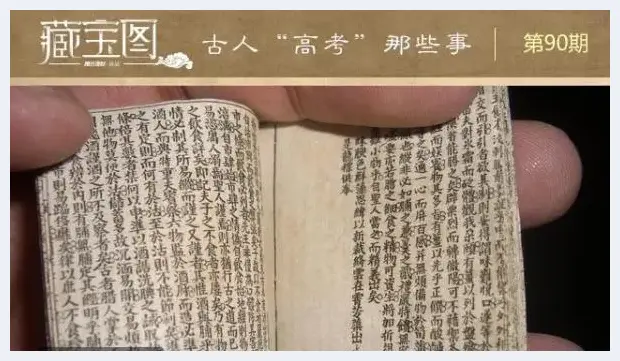

【古代“高考”怎样防作弊】当时预防作弊,相关措施与现代一样严格。考场是封闭式的,一排排号舍把考生隔开。试卷都要糊住姓名,这叫“弥封”。方法是在试卷交上来后,先由弥封官将卷面折叠,封藏应试者的姓名,编上红号;然后由誊录人员将试卷用朱笔誊写,称为“朱卷”,将它送考官评阅。放榜的时候,按取中的“朱卷”红号调取“黑卷”拆封,最后唱名写榜。图为古代考试作弊书。

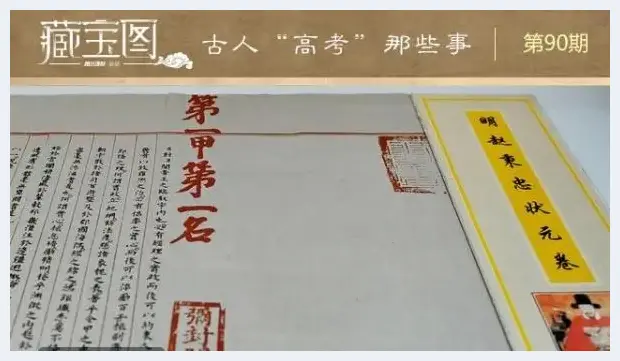

【古代“高考”咋排名次】成绩分三等:一二三甲。一甲只取三名。第一名称“状元”,第二名称“榜眼”,第三名称“探花”,称“三鼎甲”,都赐“进士及第”;二甲取若干名(根据官场需要),都赐“进士出身”;三甲取若干名,都赐“同进士出身”。图为乡试朱卷。

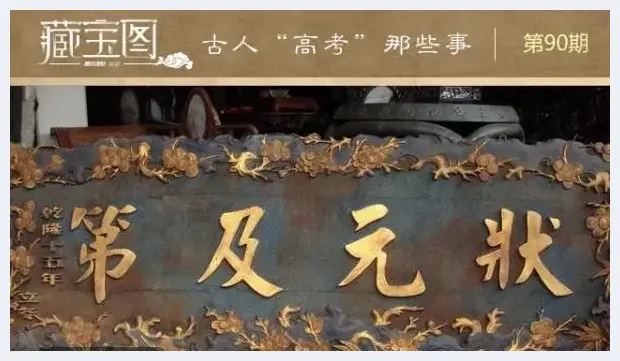

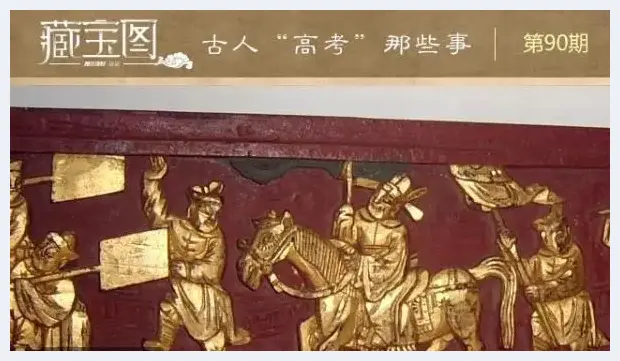

【状元原本称“状头”】在唐代,参加科举考试的士子经由各州县送到京城,在应试前需递送“投状”,类似如今考试报名时填写的资料。科举考试结束之后,成绩名列榜首者会被放在最前面,就叫作“状头”。“状头”,亦曰状元。图为状元及第(清代雕刻局部)。

【1300年间700多人考中状元】中国科举考试制度创始于隋朝,确立于唐朝,完备于宋朝,兴盛于明、清两代,从隋朝大业元年(605年)的进士科算起到光绪三十一年(1905年)正式废除,整整存在了1300年。

自唐高祖武德五年(622年)的第一位科举状元孙伏伽(山东德州人)开始,到清光绪三十年(1904年) 甲辰科最后一位状元刘春霖止,历代科考的榜数为745榜,共产生了592名状元。加上其他短命政权选考的状元以及各代的武状元,中国历史上总计可考的文武状元总共为777人。图为刘春霖书法册页。

【历代状元人数最多的是唐代】自唐高祖武德五年(622年)壬午科至唐哀帝天四年(907年)丁卯科,在285年间,科举考试几乎每年一次,约产生状元270人。图为一份状元考卷。

![梵高《向日葵》的正确挂法你造么[图文] 梵高《向日葵》的正确挂法你造么[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ro1fuie2ly2.webp)

![守艺人李震先生讲述“青瓷之美”[图文] 守艺人李震先生讲述“青瓷之美”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/00i2rjaufp1.webp)

![河北玻璃油画技艺传承人:澄澈匠心守护40余载[图文] 河北玻璃油画技艺传承人:澄澈匠心守护40余载[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fbxtxix3g23.webp)

![辨别全国山河一片红邮票真伪的方式[图文] 辨别全国山河一片红邮票真伪的方式[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bgfckd1cpil.webp)

![艺术家刘林魁:在倒影中摸索生活的真理[图文] 艺术家刘林魁:在倒影中摸索生活的真理[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fnfs0qj2hkt.webp)

![怪咖约翰尼德普:不会画画的演员不是好收藏家[图文] 怪咖约翰尼德普:不会画画的演员不是好收藏家[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/s5sjb2cwznc.webp)

![悬空塔坚强走红网络[图文] 悬空塔坚强走红网络[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x2cwffoag0i.webp)

![全新剪纸书 属于你自己的构建主义游乐场[图文] 全新剪纸书 属于你自己的构建主义游乐场[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cr1t5ndl11o.webp)

![大咖云集精品荟萃 华夏收藏网第十届藏友会今日在上海召开[图文] 大咖云集精品荟萃 华夏收藏网第十届藏友会今日在上海召开[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rhbkbxwbabd.webp)

![艺术家绘制性感女性裙下风光[图文] 艺术家绘制性感女性裙下风光[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mum13ufydpf.webp)

![英国筹建首个24小时开放博物馆[图文] 英国筹建首个24小时开放博物馆[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ckahlufmkm3.webp)

![潍坊画家刘国卿将义拍所得100400元善款捐给车祸青年[图文] 潍坊画家刘国卿将义拍所得100400元善款捐给车祸青年[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/r0srod1jmmm.webp)

![陈余生获香港艺术中心荣誉奖[图文] 陈余生获香港艺术中心荣誉奖[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2yauxj0xsaa.webp)

![骑马 我们应该穿点啥?[图文] 骑马 我们应该穿点啥?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/e3jks0blg2n.webp)

![10年前360万买老房如今值1亿[图文] 10年前360万买老房如今值1亿[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x2ofj41uhp2.webp)

![美国信不信由你博物馆展示世界奇妙事物[图文] 美国信不信由你博物馆展示世界奇妙事物[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lrom253acqy.webp)

![意大利艺术家用唱片拼出歌星肖像[图文] 意大利艺术家用唱片拼出歌星肖像[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ag5tyhm1ke1.webp)

![台女研究生以裸体行为艺术吁正视古迹保存[图文] 台女研究生以裸体行为艺术吁正视古迹保存[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lyafnklwidd.webp)

![冯小刚招惹当代艺术是非[图文] 冯小刚招惹当代艺术是非[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nx2ua1ffsem.webp)

![“神画”《忐忑》藏52幅画[图文] “神画”《忐忑》藏52幅画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bgpn1ie5l52.webp)

![两幅黄庭坚:真假美猴王[图文] 两幅黄庭坚:真假美猴王[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pbjyvnm4zgl.webp)

![华盛顿的美术馆[图文] 华盛顿的美术馆[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/b5ceuyy4llh.webp)

![国画大师画作挂厕所 子女索赔100万被驳回[图文] 国画大师画作挂厕所 子女索赔100万被驳回[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/152rywpd2qg.webp)

![女子9.99美金买到抽象画大师作品[图文] 女子9.99美金买到抽象画大师作品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4hmyyfyyfja.webp)

![百元大钞水印上毛主席在微笑[图文] 百元大钞水印上毛主席在微笑[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x0uuqvpytvi.webp)