文人喜爱的花木通常是将其作为人格的参照,用以修正自己的品行。梅、兰、竹、菊都是如此。菖蒲也不例外,它偏爱清幽的环境,多长在清水边的石缝间,是多年生草本,耐寒、四季常绿,因此其品性被归结为“忍寒苦,安淡泊,伍清泉,侣白石”四句,又因菖蒲不开花,叶片虽独有香气,却只有在修剪或是碾碎时才能闻到,低调、不炫耀,被当作是“隐”的象征。

可能是为了体现这种重要性,古人将农历四月十四定为菖蒲的生日,“四月十四,菖蒲生日,修剪根叶,积海水以滋养之,则青翠易生,尤堪清目。”

菖蒲不同于一般的草木,一岁一枯荣,它可以历冬不死,蒲寿千年。对于菖蒲的种植,金农写过诗说‘莫讶菖蒲花罕见,不逢知己不开花’。赞菖蒲虽柔但韧,生意顽强,托意深远。并将书斋起名“九节菖蒲馆”,笔下的菖蒲古拙苍茂,别有意趣。

匡时2017春拍 “ 澄道——古代绘画夜场”

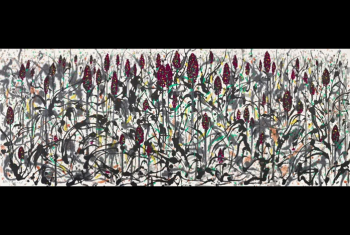

金农 《菖蒲图》

绢本立轴

备注:旧藏者潘正炜,字季彤,号榆庭、听帆楼主人。广东番禺人。清代最负盛名的书画鉴藏家之一,收藏之巨,富甲一方。有《听帆楼集帖》、《听帆楼书画记》、《听帆楼续刻书画记》等行世。

尺寸:31.5×46.5cm

这件《菖蒲图》仅以淡墨描绘,似无烟火气味却又格外清新可人,三盆菖蒲高矮胖瘦各不相同,在画家笔下于布局造型间透发出别致的情调,植物之上的题诗又进一步增加了画面的意境。这幅菖蒲虽构图疏朗,造型朴拙,但仍具诗、书、画、印为一体,是典型的文人画特征。正是这种特定的形式,全面而又独特地反映了金农在诗词、书画、金石方面的修为。

石女嫁得蒲家郎,朝朝饮水还休粮。

曾享尧年千万寿,一生绿发无秋霜。

稽留山民画并题。

金农晚年寄居佛舍,以超然出尘的心境观察世间万物,明心见性,独具慧眼,从身边的一草一木体味人间百态。画上题诗“石女嫁得蒲家郎,朝朝饮水还休粮。曾享尧年千万寿,一生绿发无秋霜”便是金农此种心境的流露。

![《石渠宝笈》秋拍稳中有降[图文] 《石渠宝笈》秋拍稳中有降[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/35pj40ktcvs.webp)

![德库宁《无题V》亮相苏富比:估价2亿元[图文] 德库宁《无题V》亮相苏富比:估价2亿元[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/gdrmip5sg5t.webp)

![北京保利2015秋拍上海预展 古董精品亮眼[图文] 北京保利2015秋拍上海预展 古董精品亮眼[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/3jy31njx3d5.webp)

![四川省图失窃文物15年后险被二度拍卖[图文] 四川省图失窃文物15年后险被二度拍卖[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/tt05r2x24su.webp)

![宏图高科“玩”拍卖遭上证所问询[图文] 宏图高科“玩”拍卖遭上证所问询[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/0ajaqwmegul.webp)

![贵州秋季书画名家拍卖会落槌 贵州画家作品夺“标王”[图文] 贵州秋季书画名家拍卖会落槌 贵州画家作品夺“标王”[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/zv3tq5nflzu.webp)

![2019关西美术春拍上的日本战后艺术家[图文] 2019关西美术春拍上的日本战后艺术家[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/hbyrq1qklxh.webp)

![实属不易!中国嘉德2020春拍15.89亿收官[图文] 实属不易!中国嘉德2020春拍15.89亿收官[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/s1xu5lozuft.webp)

![拍卖藏界大佬畅谈2012艺术品秋拍市场[图文] 拍卖藏界大佬畅谈2012艺术品秋拍市场[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/y01f4rhrncv.webp)

![锦灰堆——艺术的生活与生活的艺术[图文] 锦灰堆——艺术的生活与生活的艺术[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/0j425gf4zrg.webp)

![35岁的抑郁症天才画家 却缔造出千万级拍场传奇[图文] 35岁的抑郁症天才画家 却缔造出千万级拍场传奇[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/u40pp1rl5ff.webp)

![拍卖目录中的“象形符号”[图文] 拍卖目录中的“象形符号”[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/eczvhraycsp.webp)

![希望之钻系列另一珠宝伦敦拍卖:估价达20万英镑[图文] 希望之钻系列另一珠宝伦敦拍卖:估价达20万英镑[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/r1xrrjy0csu.webp)

![中国文人画拍卖火爆 已影响审美取向[图文] 中国文人画拍卖火爆 已影响审美取向[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/fzwa5piug4l.webp)

![齐白石《辛未山水册》等重量级艺术品亮相保利秋拍[图文] 齐白石《辛未山水册》等重量级艺术品亮相保利秋拍[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/w22ccahkdkl.webp)

![一睹为快,2020年全球最贵的10件艺术品![图文] 一睹为快,2020年全球最贵的10件艺术品![图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/xdwuvujlo3u.webp)

![清乾隆御制洋彩雕瓷刷新中国陶瓷拍卖纪录[图文] 清乾隆御制洋彩雕瓷刷新中国陶瓷拍卖纪录[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/n21qc45w5by.webp)

![常玉《红底黄菊》领衔华艺国际(北京)2020秋拍[图文] 常玉《红底黄菊》领衔华艺国际(北京)2020秋拍[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/oek44sf3ug0.webp)

![法国末代王后拖鞋以34万元成交[图文] 法国末代王后拖鞋以34万元成交[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/3ebt3is5lna.webp)

![42件周作人手稿拍出1286.85万元高价[图文] 42件周作人手稿拍出1286.85万元高价[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/0i55mm5jjgf.webp)

![蒙克《雪中的白桦树》12月纽约上拍[图文] 蒙克《雪中的白桦树》12月纽约上拍[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/1das0u4ts0g.webp)