| 中文名 | 兽耳虎足方壶 |

|---|---|

| 外文名 | |

| 创作者 | |

| 别名 | 兽耳虎足方壶 |

| 时代 | |

| 门类 | 青铜器 |

| 出土 | |

| 备注 | 文物号(新00005537) |

| 文保级别 | |

| 馆藏地点 | 故宫博物院 |

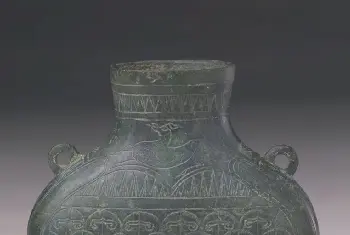

兽耳虎足方壶❖图片

兽耳虎足方壶

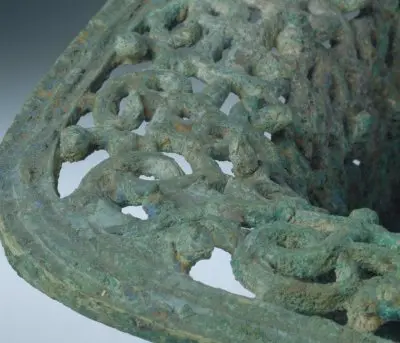

兽耳虎足方壶局部

兽耳虎足方壶局部

兽耳虎足方壶局部

兽耳虎足方壶局部

兽耳虎足方壶局部

兽耳虎足方壶❖简介

兽耳虎足方壶,春秋后期,通高87.5厘米,宽47.2厘米,重41kg。

此壶有盖,盖似华冠。直口厚唇,束颈修长似扁方筒,鼓腹,圆形底。颈饰蕉叶纹,颈两侧附一对壮硕的龙形耳,龙回首卷尾呈蹲立状,双龙耳上铸有细缕孔。腹饰界栏状凸棱,上区饰蟠虺纹,下区光素无纹。圈足饰蟠虺纹和云纹,足下卧二虎。此壶造型优雅,纹饰繁缛精美,龙虎上下呼应,栩栩如生。

相关知识科普

方壶

方壶,中国古代传说中的三座神山之一,也称为“方丈”。《史记·秦始皇本纪》载:“齐人徐市等上书,言海中有三神山,名曰蓬莱、方丈、瀛洲,仙人居之。”又《封禅书》云:“自威、宣、燕昭,使人入海求蓬莱、方丈、瀛洲。此三神山者,其传在渤海中,去人不远。患且至,则船风引而去。盖尝有至者,诸仙人及不死之药皆在焉。其物、禽兽尽白,而黄金、银为宫阙。未至,望之如云,及到,三神山反居水下。临之,风辄引去,终莫能至云。”又晋人王嘉所撰《拾遗记》卷一称,三座神山由于其形如壶器,又分别被称为方壶、蓬壶、瀛壶,并称“三壶”。

壶

盛酒器,亦可盛水。《仪礼·聘礼》:“八壶设于西序”。注:“酒尊也。”《周礼·挈壶氏》:“掌挈壶以令军井”。注:“盛水器也。”殳季良父壶铭:“用盛旨酒。”伯陭壶铭:“用自作醴壶。”都十分清楚地说明了壶在青铜礼器组合中的用途。青铜壶的制作上起殷商,下至秦汉,商代前期方壶较少见,随着时代的变迁,形制也不断变化,大多为圆形。 亦为瓷器主要品种之一。瓷制壶自汉代开始流行,器型多样,用途有多种。常见的有西晋的扁壶,三国至隋的盘口壶、唾壶、鸡首壶,辽的鸡冠壶,元、明的多穆壶、僧帽壶以及沿用至今的酒壶、水壶、茶壶、卤壶等。

华冠

华冠(生卒年不详),原名庆冠,字庆吉,号吉崖、希逸,江苏无锡人。官广西同知。擅绘山水、花卉木石,尤工肖像写真。乾隆皇帝南巡时,以画御容像受赏识,遂被征入京师。他从此游艺于皇族贵戚间,并为他们画了大量的肖像画。

扁方

清代贵族妇女插发用的头饰。宫廷中所用扁方多为玉制,也有珊瑚、翡翠、金镶玉和玉嵌宝石等制品。

蕉叶纹

装饰纹样的一种。一端尖锐,一端较宽,作蕉叶的形式。蕉是“芭蕉”的略称,蕉叶即芭蕉叶。

叶

矛带有锋刃的两翼称“叶”。

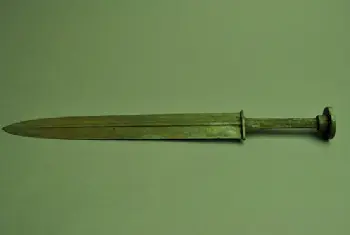

首

剑茎末端圆形内凹的部位称作“首”。

蟠虺纹

《国语·吴语》:“为虺弗摧,为蛇将若何。”韦昭注:“虺小蛇大,是虺属蜥或蛇。”蟠虺纹即象许多小蛇相互缠绕在一起的图案,多作为器上的主体纹饰,盛行于春秋战国时期。

虺

小蛇。《国语》:“申胥谏曰:‘及吾犹可以战也,为虺弗摧,为蛇将若何?’”