| 中文名 | 剔红牡丹纹渣斗 |

|---|---|

| 外文名 | |

| 创作者 | |

| 别名 | 剔红牡丹纹渣斗 |

| 时代 | |

| 门类 | 漆器 |

| 出土 | |

| 备注 | 文物号(故00115726) |

| 文保级别 | |

| 馆藏地点 | 故宫博物院 |

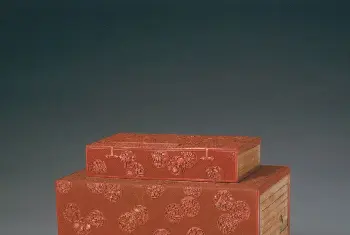

剔红牡丹纹渣斗❖图片

剔红牡丹纹渣斗

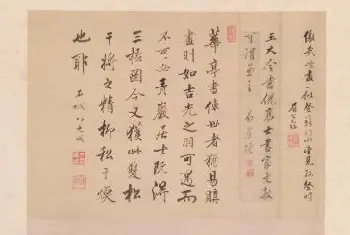

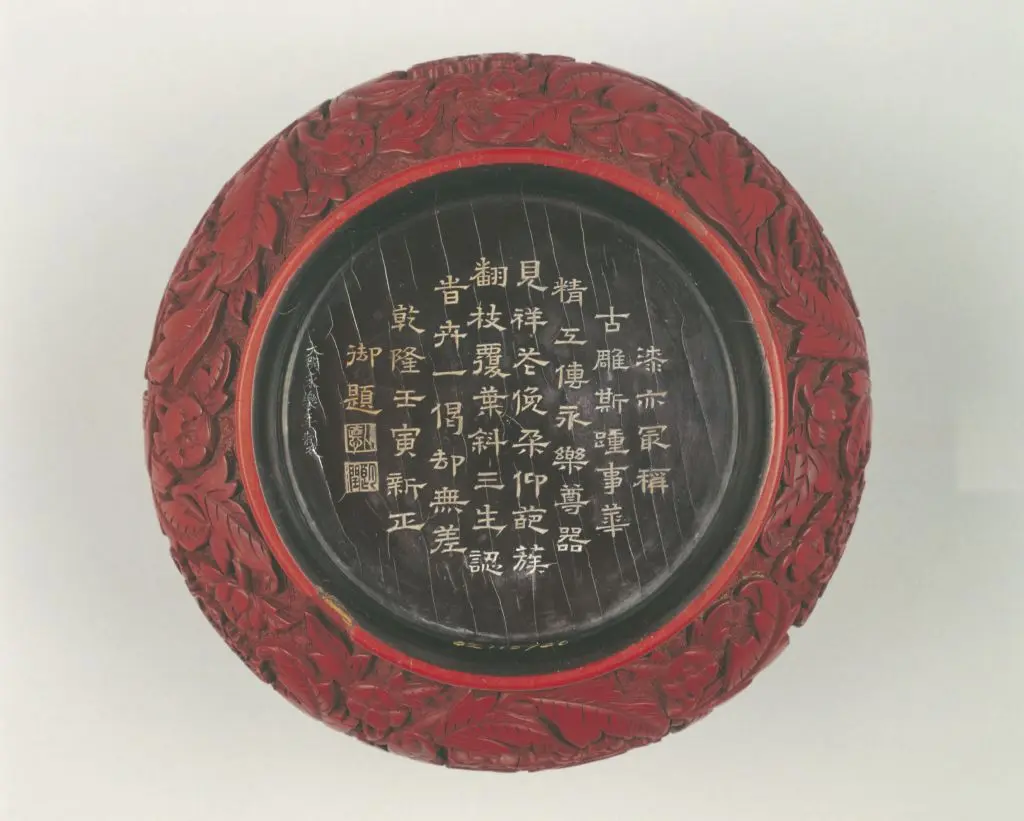

剔红牡丹纹渣斗器底刻乾隆御制诗

剔红牡丹纹渣斗❖简介

剔红牡丹纹渣斗,明永乐,高11.5厘米,口径16.3厘米,足径11厘米。清宫旧藏。

渣斗撇口,短颈,鼓腹,圈足。通体髹朱漆,在菱形格锦地上雕花卉纹,器的腹部、颈的内外壁均雕俯仰相间的牡丹花6朵和含苞欲放的花蕾。足底髹赭色漆,左侧近足处针划“大明永乐年制”行书款。旁刻乾隆壬寅新正御题诗句,并钤“比得”、“朗润”二方章。

此器在锦地上压雕花卉纹的做法有别于当时以黄漆素地压雕花卉的主流做法,是为特例。

相关知识科普

剔红

雕漆品种之一,又名“雕红漆”或“红雕漆”。此技法成熟于宋元时期,发展于明清两代。明黄成《髹饰录·坤集·雕镂第十·剔红》中写道:“剔红,即雕红漆也。……宋元之制,藏锋清楚,隐起圆滑,纤细精致。”其法常以木灰、金属为胎,在胎骨上层层髹红漆,少则八九十层,多达一二百层,至相当的厚度,待半干时描上画稿,然后再雕刻花纹。一般以锦纹为地,花纹隐起,华美富丽。根据漆色的不同,有剔红、剔黄、剔绿、剔黑、剔彩、剔犀之分,其中以剔红器最多见。

渣斗

渣斗,又名奓(音乍)斗,造型来源于瓷器,或可溯源至商周时期的青铜觚。其特点是侈口,高颈,鼓腹,短足,口径可与腹径相等或稍大,颈的高度约占全器的二分之一。当奓斗作为实用器使用时,其功能相当于唾盂。玻璃奓斗只有清代才有,并且流行于康熙、雍正、乾隆三朝,嘉庆以后虽有,但品质已差得远了。

锦地

锦原为丝织物的种类名,花纹精致古雅。漆器上所谓锦地,是指用漆填或描绘出华美的纹样作衬地,其上再饰各种图案。

花卉

古建筑彩画绘画的一种题材。清代中期之前多画绿叶子花卉,清代晚期画黑叶子花卉。

黄漆素地

明早期果园厂漆器的一种雕饰做法,常见于花卉题材的作品中。即以黄漆为底色,不刻锦纹,素地上压朱漆花纹,与山水人物题材的雕漆作品刻锦纹地的做法完全不同。这种黄漆素地的效果极佳,一方面可以突出表面的花纹,另一方面可以使漆地平滑整齐。