| 中文名 | 修武窑绞胎罐 |

|---|---|

| 外文名 | |

| 创作者 | |

| 别名 | 修武窑绞胎罐 |

| 时代 | |

| 门类 | 陶瓷 |

| 出土 | |

| 备注 | 文物号(新00058498) |

| 文保级别 | |

| 馆藏地点 | 故宫博物院 |

修武窑绞胎罐❖图片

绞胎罐

绞胎罐底部

修武窑绞胎罐❖简介

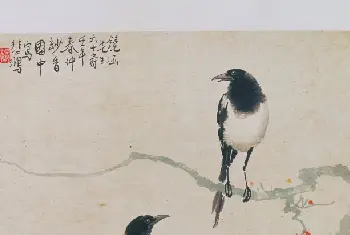

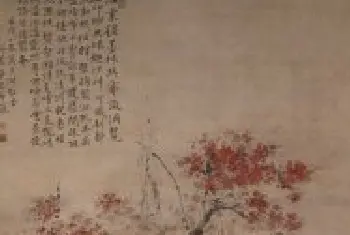

修武窑绞胎罐,宋,高9厘米,口径3.6厘米,足径5.1厘米。

罐小口,丰肩,鼓腹,圈足。口沿、足墙施白釉,罐身以褐、白两色泥料揉绞出有如羽毛样花纹,新颖奇特。

此罐花纹与修武窑所出标本极为相似,而且口施白釉的做法在修武窑也很常见,因此推断可能为修武窑制品。

绞胎工艺始于唐代,借鉴漆器犀毗工艺,以不同颜色的胎土绞成各种图案,如羽毛纹、树叶纹、木纹、云纹等。由于绞胎工艺复杂,因此,目前所见器物一般均为小件器,常见的有盘、碗、小罐、小壶、枕等。宋代烧造绞胎产品的瓷窑较多,目前已知有河南郏县窑、登封窑、宝丰窑、新安窑、修武窑及山东淄博窑等。

相关知识科普

绞胎

绞胎为唐代瓷器生产中出现的新工艺,流行于唐、宋时期。其做法是用白、褐两种颜色的泥绞出木理纹及团花、水波、行云等纹样,宋代还出现了羽毛状花纹。这种工艺开辟了瓷器装饰的新途径。唐代绞胎器物以河南巩义窑产品最具代表性,常见器物有瓶、罐、盘、枕等。

修武

县名。《汉书·地理志》载河内郡下有修武县。应劭曰:“晋始启南阳,今南阳城是也,秦改曰修武。”秦时置县,汉因之。

登封窑

晚唐至元代瓷窑。窑址在今河南省登封曲河镇,1961年发现。北宋为其繁盛期,烧瓷品种丰富,以白釉为主,有白釉绿彩、白釉刻花、白釉珍珠地划花等,此外还有黑釉、青釉印花、三彩及瓷塑玩具。其中珍珠地划花最具代表性,此种装饰受密县窑影响,产量在同类风格瓷器中居首位。

新安

今安徽省黄山市歙县。