| 中文名 | 乾隆款掐丝珐琅兽面纹甗 |

|---|---|

| 外文名 | |

| 创作者 | |

| 别名 | 乾隆款掐丝珐琅兽面纹甗 |

| 时代 | |

| 门类 | 珐琅器 |

| 出土 | |

| 备注 | 文物号(故00119698) |

| 文保级别 | |

| 馆藏地点 | 故宫博物院 |

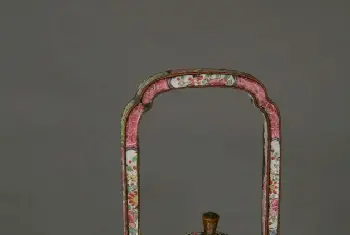

乾隆款掐丝珐琅兽面纹甗❖图片

乾隆款掐丝珐琅兽面纹甗❖简介

乾隆款掐丝珐琅 兽面纹甗,清乾隆,通高17.4厘米,口径8厘米,足距2.6厘米。清宫旧藏。

甗为上甑下鬲,绳纹立耳,盖顶有鎏金錾花莲座云龙纹钮。通体施天蓝色珐琅釉地,盖面饰兽面纹,腹部饰蕉叶纹,内再饰兽面纹。三袋足亦饰兽面纹。三层兽面纹形象不一,富有变化。足及底鎏金,底正中镌阳文“乾隆年制”楷书款。

此器造型仿自青铜器中甗的造型而作,古香古色。

相关知识科普

掐丝珐琅

俗称“景泰蓝”。以红铜作胎,将很细的铜扁丝掐成花纹后用药焊于器表,再以随类附彩的方法将珐琅釉料填进丝间,经焙烧、打磨、镀金而成。

珐琅

珐琅,又称“佛郎”“法蓝”“琺瑯”,是一外来语的音译词。珐琅的基本成分为石英、长石、硼砂和氟化物,与陶瓷釉、琉璃、玻璃(料)同属硅酸盐类物质。中国古代习惯将附着在陶或瓷胎表面的称“釉”;附着在建筑瓦件上的称“琉璃”;而附着在金属表面上的则称为“珐琅”。 金属胎珐琅器则依据在制作过程中具体加工工艺的不同,可分为掐丝珐琅器、錾胎珐琅器、画珐琅器和透明珐琅器等几个品种。

兽面纹

兽面是古代人们想象中的怪兽的面部,将其刻画在器物上所形成的纹饰称兽面纹。宋代的学者把兽面纹称为饕餮纹。

绳纹

也称绳纹。是由两条、四条或更多的线条扭结成绳索状的纹饰。

龙纹

陶瓷器装饰纹样之一种。明、清两代是陶瓷器以龙纹为装饰的全盛时期,主要采用釉上、釉下彩绘方法,亦有印花、刻划等工艺。龙的体态有较多变化,常见有云龙、戏珠龙、海水龙、螭龙、行龙、立龙、正面龙、侧面龙、夔龙等。

蕉叶纹

装饰纹样的一种。一端尖锐,一端较宽,作蕉叶的形式。蕉是“芭蕉”的略称,蕉叶即芭蕉叶。

阳文

篆刻的一种方式,即把印文镌成凸状,在纸上钤盖时印文是红色,因而又称为朱文。