| 中文名 | 嘉庆款画珐琅花卉纹执壶 |

|---|---|

| 外文名 | |

| 创作者 | |

| 别名 | 嘉庆款画珐琅花卉纹执壶 |

| 时代 | |

| 门类 | 珐琅器 |

| 出土 | |

| 备注 | 文物号(故00118061) |

| 文保级别 | |

| 馆藏地点 | 故宫博物院 |

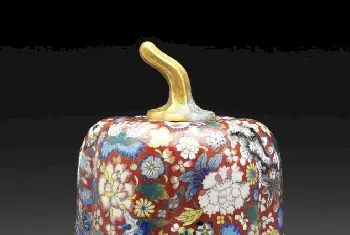

嘉庆款画珐琅花卉纹执壶❖图片

嘉庆款画珐琅花卉纹执壶❖简介

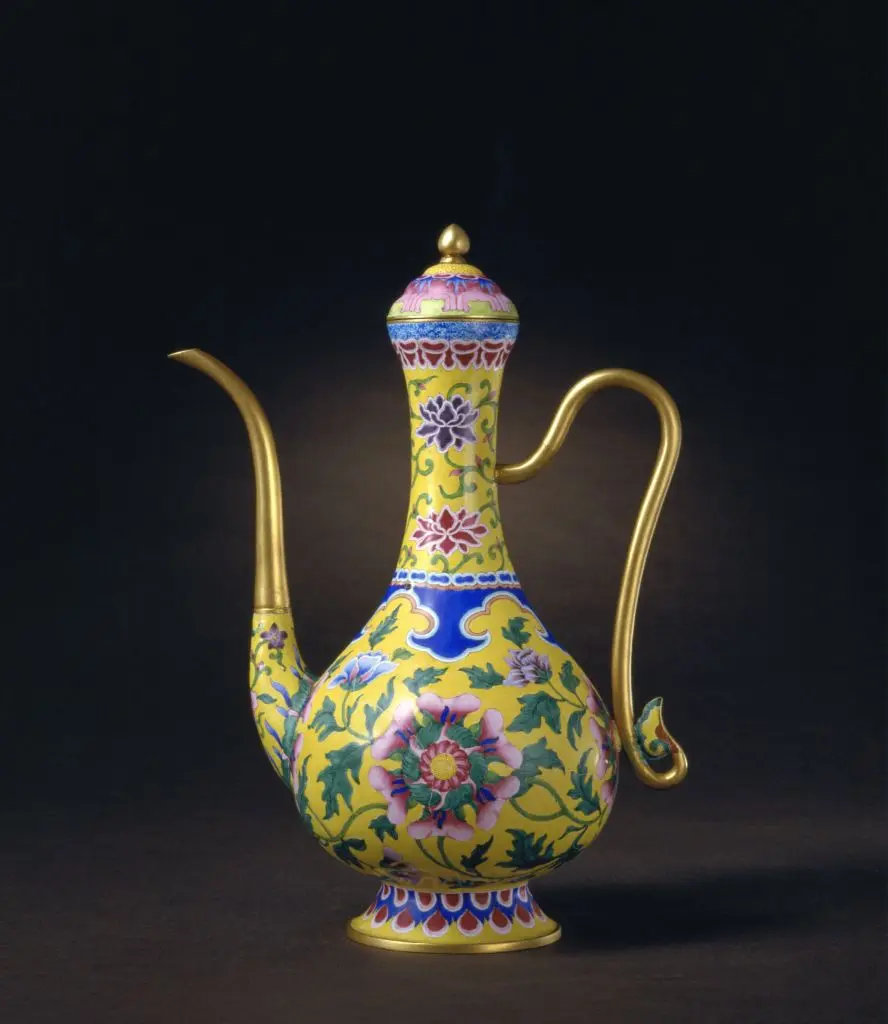

嘉庆款画珐琅 花卉纹执壶,清嘉庆,口径4.4厘米,底径7.1厘米,高23.9厘米。

壶长颈,垂腹,圈足外撇。曲流,如意式环柄。通体在黄色珐琅地上装饰花纹。颈饰勾莲花纹四朵,肩饰蓝色垂云纹。腹部饰较大缠枝花四朵,等距排列,均匀分布。盖面和足上均绘装饰性的图案。足内白釉,蓝色双栏方框内署“嘉庆年制”楷书款。

嘉庆朝作品的工艺延续了乾隆朝并有所下降,且制造量锐减,能流传至今的实属难得。该作品虽然在装饰上显得简化,但在色彩和描绘上仍有乾隆遗风,在嘉庆朝中属上乘作品。

相关知识科普

画珐琅

金属胎珐琅工艺之一。作法是先在红铜胎上涂白珐琅,入窑烧结后,在其平滑的表面以各色珐琅料及金绘画图案,再经焙烧而成。这种工艺晚于錾胎和掐丝珐琅,是清康熙年间(1662—1722年)在欧洲画珐琅工艺的影响下烧制成功的。

珐琅

珐琅,又称“佛郎”“法蓝”“琺瑯”,是一外来语的音译词。珐琅的基本成分为石英、长石、硼砂和氟化物,与陶瓷釉、琉璃、玻璃(料)同属硅酸盐类物质。中国古代习惯将附着在陶或瓷胎表面的称“釉”;附着在建筑瓦件上的称“琉璃”;而附着在金属表面上的则称为“珐琅”。 金属胎珐琅器则依据在制作过程中具体加工工艺的不同,可分为掐丝珐琅器、錾胎珐琅器、画珐琅器和透明珐琅器等几个品种。

花卉

古建筑彩画绘画的一种题材。清代中期之前多画绿叶子花卉,清代晚期画黑叶子花卉。

执壶

一种酒器。最早为瓷质的,出现于中唐时,当时称注子。唐代执壶硕腹,喇叭口,短嘴,壶的重心在下部。后壶体渐瘦长,重心向上提,五代至宋时壶体多为瓜棱式,往往与注碗成套使用。从元代开始,执壶的壶体呈玉壶春瓶式,壶流弯曲而细长,景德镇窑与龙泉窑都有烧制。明清时期,形式变化不大,并开始出现玉、珐琅、金银等质地的执壶。

勾莲

景德镇窑生产的明清瓷器上经常采用的一种图案。常见于青花、彩瓷上,是把单独的花朵以勾线连结起来,构成具有多变的形式活泼或具图案效果的纹饰。

红釉

颜色釉品种之一。其以铜为呈色剂,经还原焰高温一次烧成。红釉于北宋初年已出现,但呈色不太稳定。真正纯正、釉色稳定的红釉是景德镇窑在明初创烧的鲜红釉。嘉靖年间又创烧以铁为呈色剂的矾红釉。 铜红釉为高温釉,铁红釉为低温釉。高温红釉种类很多,按色泽分别称宝石红、霁红、豇豆红、郎窑红。如按其发展状况,则永乐鲜红、宣德宝石红、嘉靖矾红、康熙的郎窑红和豇豆红较为著名。