| 中文名 | 张法姜造石观音像 |

|---|---|

| 外文名 | |

| 创作者 | |

| 别名 | 张法姜造石观音像 |

| 时代 | |

| 门类 | 雕塑 |

| 出土 | |

| 备注 | 文物号(新00039870) |

| 文保级别 | |

| 馆藏地点 | 故宫博物院 |

张法姜造石观音像❖图片

张法姜造石观音像❖简介

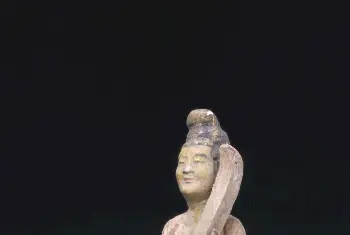

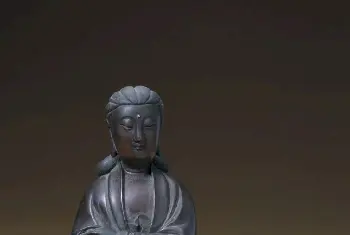

张法姜造石观音像,北魏永熙二年(533年),高35.5㎝。

观音头戴柱状花蔓冠,面作方圆形,胸间佩有饰物,帔帛跨肩后两端在膝前呈双U形交叉,又反折于肘下垂,袒胸,下着曳地长裙。观音左手持物,右手执莲蕾,跣足立于复瓣覆莲圆座上。观音的身后是举身舟形刻火焰纹背光,头光呈同心圆状。观音像的底部是素面长方体基座,基座背面镌刻“永熙二年十月十六日,赵曹生妻张法姜,为亡息、眷属、含生之类,造观音玉像一躯,故记之。”铭文意为:永熙二年(533年),赵曹生的妻子张法姜为她的儿子、家眷及其它具有生命的一切,敬造观音像一尊,特此铭记。

该像是曲阳 白石 造像中的早期作品之一,有鲜明的时代特征。从造型看,观音头偏大,胸扁平,腹部稍鼓,体形直立呆板且略显矮短。从服饰看,观音帔帛身体两侧处外侈上扬,给人以飘动之感,这种动感恰好调剂了直立呆板的体形缺憾,再附以观音手中持物及身后背光等雕饰,使造像的整体视觉效果大为改观。古代曲阳雕刻工匠在创造单体观音造像时,巧妙地运用了静与动相结合的表现手法,使白石造像在风格上更显独特、更具魅力。

该像造像1954年于河北曲阳修德寺遗址出土。

相关知识科普

观音

梵文 (Avalokitesvara)的意译,观世音的略称。其与大势至菩萨同为阿弥陀佛的左右胁侍,称为“西方三圣”。又是我国佛教中的四大菩萨之一。佛典称观音为发大慈悲,即普救世人的大慈大悲菩萨。又作光世音菩萨、观自在菩萨、观世自在菩萨、观世音自在菩萨、现音声菩萨、窥音菩萨。

跣足

跣,音险。跣足,意为光着脚,赤足。

背光

背光指佛、菩萨像背后之光相,常作火焰纹,火焰象征佛、菩萨之智慧。大至分为项光(又称头光)和身光(又称举身光、舟形光)二种,其形式依时代、地方、佛菩萨的种类而有所不同。

素面

印身侧面无雕琢,平面施刻印款或无款。

基座

也称之为台座、台子、座基、底座,通常是指垫衬在佛座下面的方(长)形石台。

曲阳

县名。在河北省的西部、太行山东麓,因在太行山曲之南而得名。秦置曲阳县,汉为上曲阳县,北齐复改曲阳县,隋唐时期屡有更替。境内有北岳庙,汉白玉雕刻从北魏一直沿袭至今,闻名全国。

白石

即曲阳黄山白石,色泽光洁,纹理细腻,俗称汉白玉或白大理石,在造像记中则名为玉石或白玉石。迟至北魏晚期,人们已经规模化开采利用,延绵至今。

造像

又作造象。古时为生人、亡人或己身祈福,多于僧寺或崖壁间镌石成佛像,亦有以金属铸造佛像者。所造佛像称之为造像。

刻工

雕漆主要工艺之一,又称雕工。即先在器物上髹漆若干层后,再凭漆之厚度来雕刻花纹。

修德寺

位于河北曲阳县南关,毗邻北岳庙,为北宋时期曲阳著名寺院之一,是在隋朝恒岳寺旧址上建造的,现只存修德寺塔。