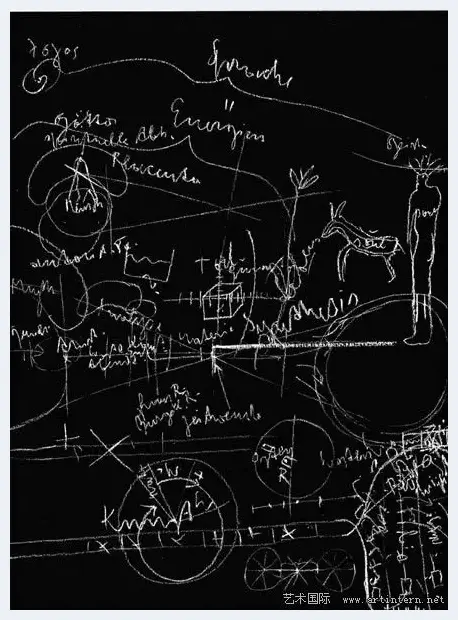

图片资料

图片资料

《明镜》采访博伊斯,关于人智学与未来的人性

编者按:约瑟夫·博伊斯(1921-1986),20世纪最伟大的当代艺术家与精神导师之一。自学生时代起,博伊斯就熟知史代纳的著作,尤其是有关社会秩序与机能的著述,他将结合了雕塑、表演和社会行动的艺术,来探索物质与精神世界的交流,并深深影响了当代艺术的发展进程。1984年,德国《明镜》(DerSpiegel)周刊的彼得·布鲁日(PetterBrugge)采访了博伊斯,邀他畅谈人智学与其创作的关系,以及他对未来社会秩序的理想。这篇采访后刊登在当年6月4日出版的《明镜》上。

明镜:你在自己的创作中特别提到对鲁道夫·史代纳及人智学的参考,你是如何与之发生关联的?

博伊斯:二战后,我是个学生,住在某个充斥着神秘主义藏书的家庭中,这家的书架上塞满此类文字著述,东亚、瑜伽,还有史代纳的一些著作。我受到了耳濡目染。

明镜:你读过史代纳的《社会问题的基本课题》(BasicIssuesoftheSocialQuestion)吗?

博伊斯:对,他提到了三重社会秩序(ThreefoldSocialOrder)。这和我那时候在脑中思考的东西很契合。他的观点从那以后就对我一直发生着影响。这也是为什么我排斥其他人智学家。

明镜:在今天的情境下,你如何理解三重社会秩序?

博伊斯:这事关通过探寻社会的基本形式的方式来思考社会的必要性。这种方式还没有使假想成真。马克思主义和私有制资本主义没有考虑社会现象的基本形态。对我来说,史代纳最重要的发现,就是隐藏在社会现象背后的形式和它的基本力量。

明镜:精神生活的自由,法律之外的平等,经济领域的共济,史代纳所提出的这三重秩序,难道不是指一种抽象的社会分裂?

博伊斯:三重社会秩序不是说要将社会有机体分成三部分,而是要分别理解这三者,进而理解三者之间的关系。就好像内科医生要理解大脑和胆囊、脾脏这些器官之间的关系,他必须分别理解这些器官,从而理解这些器官之间的相互作用。现在这称之为“纠缠”(entanglement),——彻底的混沌;没人知道社会正在发生着什么。

明镜:谁又能说蔓延式生长(rankgrowth)不是有机的呢?

博伊斯:不是的。这是破碎的,是非有机的。多元化其实就是‘自身的分散’,是衰退。

明镜:为什么你如此肯定三重社会秩序这个理论,或者说三位一体的正确性呢?

博伊斯:这些概念在法国大革命的时候就已经出现,而且成为热门词汇。只是那时候还不叫社会的三权分立。你可以在蒲鲁东(Proudhon)这样的无政府主义者和孟德斯鸠的理论中找到出处。

明镜:孟德斯鸠主张将政府的权力三分为立法权、行政权和司法权。史代纳的三重社会秩序理论认为,不能把社会中的个体视为纯粹理性的,人有三个面向,即思想、感情和意志。

博伊斯:三分理论早在原始时期就已经存在。在社会中开始形成一个可理解的、真实的、必要的社会结构,当人成为自由的载体,就会有这样的需要,比如无政府主义,比如解放进程。从古代开始,二元对立的封建体系开始占主导,而在此之前,艺术、科学、宗教就已经融合在社会有机体中,例如埃及、巴比伦和古波斯湾的文明。

明镜:你的行为、环境学说、创作中用编码的形式自然地重现了史代纳的理论,例如在慕尼黑国家博物馆的玄武岩石碑作品《20世纪的终结》(TheendoftheTwentiethCentury),那么你是如何得出结论,史代纳的三重社会秩序就是解决问题的终极答案呢?通过想法分析、证据研究吗?通过沉浸(immersion),还是别的什么方式?

博伊斯:不是通过沉浸。而是通过对现实的感知,在现实中感知地理解。歌德曾说过,事物本身即为教导(teaching),即观看判断的力量。

镜:你也是这样要求自己的吗?博伊斯:当然。但这不是抽象的、过度的智力活动。

明镜:但是显然这种方式需要非凡的精神训练。冥想、沉浸都是很玄奥的,是精英的思考方式。

博伊斯:没错。但是从某种程度上,小孩就有这样的能力,只是被推崇唯物主义的教育体制扼杀了。

明镜:你的某些作品确实费解。就算是受教育水平高的所谓精英,在你的作品面前也是绞尽脑汁,百思不得其解。可见他们有思维定势。但是你还曾说过,希望“人人都是艺术家”。在你看来,每一个工作的人以某种方式、在某些方面都可以是一个艺术家和塑形者,也就是说人人都是自由的,都是有创造性的。这两种情况的对立该怎么看?

博伊斯:嗯,我的创作不仅仅是摆放在博物馆或者是其他什么地方的作品,很大程度上还包括语言的启蒙。这些主要活动依赖一些机构和企业,比如我和别人共同建立的艾施伯格圈(AchbergerCircle)、直接民主机构(OrganizationofDirectDemocracy)、自由创造大学(theFreeUniversityforCreativity),我还参与了“绿党”(GreenParty)的成立和第七届卡塞尔文献展上的一些行动……

明镜:“自治造林”而非“市政管理”。

博伊斯:没错。7000棵橡树和7000座玄武岩石碑就是由在慕尼黑的作品引起的。

明镜:不管在哪里,人们大多对你作品的意义困惑不解,有时候会激烈抨击你的作品,诋毁你对自然、工作和生产力这些概念不同的理解。

博伊斯:但他们同时也会感到震惊。对大多数人,这需要时间去接受。有的人称赞我,有的诅咒我,但他们都会回到作品。

明镜:可能人们只是对你作品中的神秘特质、萨满元素十分畏惧。前卫的人智学家几乎不了解这些炼金术和神话符号的实体化。

博伊斯:神秘的事情发生在中央火车站,而不是在歌德讲堂。

明镜:要领会这一点,就必须艰苦地学会理解你。

博伊斯:这其实也是我经常简单表达的原因,我想成为普通人的反面,像个小玩意。别人对我想做什么就可以做什么,我甘当傻瓜,一个头戴毡帽的白痴。他们可以随意把我推到那边或这边。我想让他们明白其实他们和我是一样的。

明镜:就算你把自己当成一个沙包或者一个傻子,你想表达的其实是一种乌托邦,即自然和人类的重新团结,思想、感觉和行为之间的重新协调,但很多唯利是图的人很难明白这一点。

博伊斯:就是要将不可能成为可能。其根本就是要唤醒人们,让他们离开安乐窝。

明镜:所以你才说人人都是艺术家,你从中看到了自由的理念。能举个例子解释一下吗?

博伊斯:我想说的是:人人都有与生俱来的自决力,是自我决定的人,主权是至高无上的。人人都是艺术家,不管他们是拾荒者,还是医生、护士、工程师、农民,在他们展示自决力的领域,他们就是艺术家。我并不是说在绘画这样的艺术领域,这一信条比在机械工程领域更适用。无论是谁,只要他能正确地工作,谨慎地发现他所属于的领域,就算他觉得自己是从属者,他也会在支配他的事物之中体会到自由正在向前发展。

明镜:听上去就像是把兴趣当作避难所,虽然受到整体的离心力作用,但还是有局部自由的空间。

博伊斯:我的“扩大的艺术概念”(expandedconceptionofart)说的就是艺术是战胜现行环境的唯一可能性。

明镜:听上去革命性不是很强。

博伊斯:真正的目标是把金钱从流通中剔除出去。人的创造力才是真正的资本。反之,政党、政治观念都是胡扯。我们需要把社会转变为一件艺术作品。现代艺术已死,后现代并不存在。人智学艺术的时代该到了。这是克服资本主义和共产主义的唯一途径。

明镜:要建立怎样的社会秩序?什么时候能开始?

博伊斯:现有的社会秩序已经开始解体了。这有些像森林再生,整个自然已经无法与货币资本主义的信用制度同步了。想要获得利益,还得等上好几百年。

明镜:你说只需要很短的时间,但其实你指的是还需要很长的时间。

博伊斯:我有很强的预感在本世纪就会发生。我很想见证,事实上我正在见证。人智学的出现本身就昭示着新时代的到来。

明镜:你对金钱的态度也因此有所变化吗?

博伊斯:是啊。我做了很多非盈利的事情,比如在卡塞尔种植7000棵橡树。只有这些事才值得你花钱。我只向那些具有持久效应的项目投钱。

明镜:你现在过的是斯巴达式的生活。这是你有意为之吗?

博伊斯:我一直是这样的生活方式,并乐在其中。对那些终身追求精神生活的人来说,质朴是真谛。当你对事物有全盘了解,你就会醉心于思考下一步该如何做。这就是生活质量。就算是个百万富翁,如果他不能分享这种生活,都不会觉得幸福满足。

明镜:你在让自己尽量远离利己主义。

博伊斯:我们能否克服利己意识——这是决定一切的基础。

明镜:从耶稣基督开始就有这样的论调,直到如今。

博伊斯:有权有势的人会不断满足自己的利己主义。而我们是唯一能够有所付出的,我们为人们提供更高层次的满足。

明镜:你把史代纳的观点做了一定调整,你提出要废除薪资和绩效之间的挂钩。换句话说,工作不是为了金钱,而金钱也不能支付工作。你是不是想表达我们要减少工作,享有更舒适的生活?

博伊斯:大部分工作还是会来。

明镜:你的办公室门上写着“人民投票的民主”(DemocracybyPlebiscite)。你觉得这样酸溜溜的保证会赢得大多数人的追捧吗?难道大多数人不就是想袖手旁观吗?

博伊斯:没错,尤其是这一点让人们反胃,甚至致命。人们只想做有益于自己的事,到最后他们因在社会中无法获得任何东西而变得懒散。

明镜:你的“扩大的艺术概念”还包括对完美的追求。作品要具有“至高品质”(theveryhighestquality),这是每一个在艺术上自我实现的目标。如果没有经济方面的动机,这一点还会实现吗?

博伊斯:一个人展示自己的成果,就是在向别人表明自己的身份,思想的交流也是如此。作为富有创造性的人,他们是全球语境的载体。这和收入无关。人们有权获得收益,有物质上的需求,需要生存的最低限度的物质。不管他们生产的是什么,他们都有资格来满足需求。而坐拥百万不是人的需求。

明镜:史代纳的拥护者都会评估成果的价值而非工作本身的价值。但这要如何去评估呢?现在越来越多的人生产的东西,都不能看作是他们工作的结果,更别说创造的含量了。

博伊斯:首先要假定,一个工作者和他的公司有新的关系,使他感到安全,在那里能显现他出众的人格,创造合适的成果。他的成果必须能反映品质和生产的必要性。公司也必须为产品负责。我们当然希望未来会有这样自由的公司。

明镜:现在的企业在你看来不够自由吗?

博伊斯:现在的公司都只和私有制资本主义相关。在一个完全自由的公司中,唯一能让人类的创造力生效的条件,是工作目的和人的意志以及人格保持一致。只有满足这个条件,才能让公司拿到经营许可证。这与真正的经济发展息息相关,由民主的——我又开始畅想未来了——民主的中央银行或是信贷银行来为那些值得生产的产品颁许可证,人们则从信用证明中获得收入。这就迫使企业要按照承诺生产质量过硬的产品。

明镜:好像这和资本主义的基本形式区别不大。

博伊斯:恰恰相反,区别很大。人们现在从利润中获得收入,他们生产的目的、产品的用途都是由公司的所有者决定的。这些人完全不管产品是不是毫无用处,或者是不是会破坏自然。

明镜:如果要发展你所倡议的这种产品,你觉得需要怎样的政体?

博伊斯:当获益处在新的生态的收入循环圈中,产品的品质自然而然达到上乘。因为每一项信用证明都会督促自我规范来控制产品的质量,产品的生产可以不依靠开发资源,而是利用自然的潜能。

明镜:你会如何来改变现有的生产体系?废除公司这种团体吗?

博伊斯:如果及时颁布经济法,我就不会反对跨国公司,这不是问题的本质。如果人的生产一直保持高的质量水平,那就不存在任何问题。这里包括:我们只需要必需的产品。产品的价值必须够高,我们就不需要那些价值为负的产品,我也会支持真正的合理化。

明镜:你的意思是要把创造活动转变为休闲时间?

博伊斯:不,不是这样的。团体(company)需要存在,它要尽可能地满足个人的需求。最重要的是要让人发展为真正意义上的人。最重要的生产不是工业部门的物质生产,而是纯脑力的生产。大中院校是社会生产中最重要的团体,在那里形成了有形的资本。将这些团体转为自由的企业制度秩序是最重要的一步。

明镜:生产这些能力的资金从何而来?

博伊斯:教育系统生产的产品是免费分发的,由市场上的实体产品的价格来支付。当然,这些实体产品是由免费教育系统培养出来的能力产生出的。这能计算出能力产品的价值。这就在新的意义体系下形成了具备文化、艺术和物质生产的企业结构。对工作的不满会随之消失。艺术的概念可以在生产的语境中建立。所以就要想尽一切办法让社会回归自然状态,取消市政服务、特殊权利和领取津贴的资格,设立基于人权的协议,用更简单的方式管理社会。

明镜:那么对那些职位已经合理化的人,会有什么样的变化呢?

博伊斯:如果有人能发明一件设备,能够减少200个工作岗位,那么现在就不会有那么多的劳资冲突。人们会离开工作岗位,从而进一步发掘自身的能力。社会给他们所具有的能力支付酬劳,就像他们靠生产扫帚柄挣钱一样。但是我们不能把这一切定义为传统意义上的人智学。因为那些人智学家尤其排斥这种步进式的秩序,他们觉得这是彻彻底底的共产主义。

明镜:你如何看待呢?

博伊斯:对我而言,建立这样的企业秩序依赖扩大的艺术概念,而这种概念是以对人智学的洞察为基础的。要达到这样的理想状态需要勇敢地跨出去。有时候我们必须打破常规,即便冒着犯错的风险,我们无法避免灾难。

明镜:那对那些不愿意如此开始的人你会怎么办?

博伊斯:人类的未来发展必定是这个方向。消费者的行为方式会发生变化,物质占有的需求会减少直至消亡。300年以后,只要有一杯水,人就能生活。

明镜:你真觉得水中污染物的营养含量有这么高吗?

博伊斯:我坚信所有的生理过程都会变化。

明镜:在这点上你参考过鲁道夫·史代纳的思想吗?

博伊斯:参考过史代纳、空想家伊曼纽·冯·史威登堡(EmanuelVonSwedenborg)、诺瓦利斯(Novalis)、神秘主义者雅克布·伯麦(JokobBohme),还有15世纪的瑞士隐士圣-尼古拉,他一辈子就靠水生活。从顺势(homeopathic)治疗的要求来说,人的消费行为会被削弱,从而让一切充满生机。我们一定要以乌托邦的方式去理解。人类要学会脱离这个星球,因为总有一天我们要离开。

明镜:你是不是预见到了未来会发生的神秘世界,就像史代纳描绘的方式?你自己算是个神秘学家(occultist)吗?

博伊斯:神秘学家这个词有点宿命论的味道。很多人把这个词和招魂术、宗派联系起来。

明镜:难道你的艺术作品的理念不是从人智学的心灵教育中汲取的吗?

博伊斯:事实上它就是全部的教育方法。

明镜:这是不是也意味着从超自然中获得神秘论的知悉方式吗?

博伊斯:我想我们得先从宗教道场意味浓厚的氛围中脱离出来。我偏向使用精准的术语。我通过作品表达自身的想法,我的重心也在作品中。可能这就是我的冥想方式。处理存在的真实是最普通不过的行为,完全的真实和现实,少一分也不行。

明镜:你相信轮回(reincarnation)吗?

博伊斯:对我来说这不是信仰的问题。我觉得一切有生命的,都不是凭空出现的,即使它们消亡,应该也是有延续性的。如果这世上的精神有功能,那么它一定有之前和之后的阶段。如果我没有对生命有这种基本的认知,我就不会找到自己通达人智学的方法。现在有很多思想家和我的想法是一样的。

明镜:远古时期的历史和进化史在你的观念中占一定比例。这是源于史代纳的人类与宇宙同时发展的概念吗?

博伊斯:还有史威登堡(Swedenborg),雅各布·伯麦的一些观点。

明镜:你经历过幻觉成真吗?

博伊斯:我有过很多类似的经历。比如说,曾经有个人突然站在我面前,告诉我必须去做什么。奇怪的是,我在四岁时被告知必须做的事情就是我现在正在做的。对于语言,只有能感知、能听到才能知道这门语言是怎么回事,这很自然。但不是说你必须从艺术的扩大概念来通向艺术。

明镜:你提到这个童年时的人是谁?

博伊斯:事实上就是个陌生人,是个天使。

明镜:你后来又见过他吗?博伊斯:他时不时地会回来找我。

明镜:是无形的吗?

博伊斯:是的,不过有一次是可见的,就像你坐在我面前一样。

明镜:他告诉过你他是谁吗?

博伊斯:没有,只是可以认出来是他。有的时候很亮、透明到几乎看不到。有一次从头到尾都是黑的。沟通的内容几乎都是一样的。我几乎每天都要和做这样的沟通。

明镜:和弗洛伊德描述的梦境类似吗?

博伊斯:不是的。我很熟悉弗洛伊德式的梦境。但是发生在我身上的不是做梦。就在大白天发生。做梦的话我和其他人一样,都在晚上睡着后。

明镜:你做的梦都是什么样的?还记得其中的一些梦吗?

博伊斯:有些梦我会重复做。有个梦我至少已经做过500遍了:一个早晨我从床上起来,发现自己的腿还在床上。既恐怖又有趣。我去拿了一张报纸,把我的腿包起来,然后出门找医生。医生摸了摸我的腿,看了看,一切又恢复如初。刚开始做这个梦的时候,我觉得有种糟糕的病态;后来重复做这个梦以后,我就觉得不需要去害怕。你自己能治愈。

明镜:纵观当今的人智学家,他们依赖史代纳知识路径,却没有人能像史代纳那样洞若观火,你不觉得奇怪吗?

博伊斯:我相信还是有人能够做到的。只是有能力的人不屑于炫耀。

明镜:博伊斯,谢谢你接受采访。

鲁道夫。史代纳(RudolfSteiner,1861年2月27日-1925年3月30日),奥地利社会哲学家。史代纳是人智学(anthroposophy)的创始人,这是一种充满灵智的世界观,用人的本性、心灵感觉和独立于感官的纯思维与理论解释生活,亦是新神秘主义在上个世纪交替时的统一概念。人类的许多生活领域就是在这概念的基础上得到来自史代纳具有影响力的启发并因此得以发展,像是教育学(华德福教育)、艺术(优律思美、人智学建筑)、医学(人智学医学)和农业(生机互动农业)。此外,史代纳潜心于科学,编辑了歌德的科学著作,并深受其影响。在“自由的哲学”(DiePhilosophiederFreiheit,1894年)一书中转而钻研哲学;在他编辑的“文学期刊”中又探讨文学。

![何桂彦:新水墨何以新[图文] 何桂彦:新水墨何以新[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2ckuo3nj5oh.webp)

![杜尚已死 谁来推翻他[图文] 杜尚已死 谁来推翻他[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3vn0ma0xxdb.webp)

![艺术界里的派系[图文] 艺术界里的派系[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/md5tclquq25.webp)

![书画家中的思想家[图文] 书画家中的思想家[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mzdvioeet1t.webp)

![专家:鉴别古钱币 最好懂钱币书法[图文] 专家:鉴别古钱币 最好懂钱币书法[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/usyix0t0wp2.webp)

![盛葳:与胡斌的对话[图文] 盛葳:与胡斌的对话[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vhhdqutzcaq.webp)

![湖北写实油画纵观[图文] 湖北写实油画纵观[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0lxncunhtgk.webp)

![看不懂油画?看"艺术侦探"怎样破解画中之谜[图文] 看不懂油画?看"艺术侦探"怎样破解画中之谜[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/l0nt2ak2cxe.webp)

![徐悲鸿和他的法国老师:杰出的艺术历程[图文] 徐悲鸿和他的法国老师:杰出的艺术历程[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hc4gylfiqtp.webp)

![今人为什么难以写好草书?真正成功者寥寥[图文] 今人为什么难以写好草书?真正成功者寥寥[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/koxrbd2csni.webp)

![王志江:内画艺术是件很苦的手艺[图文] 王志江:内画艺术是件很苦的手艺[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/skc412d2vbv.webp)

![黑:不是黄宾虹山水画的特征[图文] 黑:不是黄宾虹山水画的特征[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bi1mfj3lvnz.webp)

![张复兴在一亩三分地里觅家园[图文] 张复兴在一亩三分地里觅家园[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/afato11bywz.webp)

![庞茂琨:游离在生命与现实的观望者[图文] 庞茂琨:游离在生命与现实的观望者[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/h0h1nivhplo.webp)

![风雅名士金武祥的岭南生涯[图文] 风雅名士金武祥的岭南生涯[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qflpzjnnk2m.webp)

![崔岫闻:大于艺术的是什么[图文] 崔岫闻:大于艺术的是什么[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4s1m5yaf5pa.webp)

![郭庆祥:谈吴大羽的绘画创新精神[图文] 郭庆祥:谈吴大羽的绘画创新精神[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/305qbvgejsv.webp)

![溯源法古 独树一帜开新篇——记感应书法和梦幻画风创始人宋草人[图文] 溯源法古 独树一帜开新篇——记感应书法和梦幻画风创始人宋草人[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aa3z0jomhfm.webp)

![青花居士收藏杂谈:关于收藏的“胡说八道”[图文] 青花居士收藏杂谈:关于收藏的“胡说八道”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xz2gsbumpya.webp)

![中国画当如何写生?[图文] 中国画当如何写生?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/djxlkzddxw0.webp)

![陈丹青:怎么看懂毕加索[图文] 陈丹青:怎么看懂毕加索[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/m3rsqrvzcua.webp)

![荷由心生——读韩志冰先生的水墨画[图文] 荷由心生——读韩志冰先生的水墨画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/thoxrsod3aj.webp)

![英国模式下的中国评选:约翰·莫尔绘画奖[图文] 英国模式下的中国评选:约翰·莫尔绘画奖[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jh13kh21msd.webp)

![女艺术家裸睡铁丝床:庆祝无意义[图文] 女艺术家裸睡铁丝床:庆祝无意义[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fmxrnrlqdkc.webp)