(刘恪山,原任共青团中央《辅导员》杂志编审。美术家、书法家、美术评论家,中国少先队队徽的设计者。曾享受国务院“政府特殊津贴”。)

2013年1月3l日,下午一点多,《山西日报》社老记者骆士正先生来电话说:刘恪山先生去世了。我说:你胡说什么?他强调说:是真的!这下,我愣住了,忐忑不安地拨打刘恪山家的电话。电话和以前一样通响,就是没人接了,我才真的感到事情的不妙,顿时眼睛模糊不清,泪水控制不住地流了下来。

我和刘恪山先生有50多年的交情。他既是我的老师,又是我的老哥,更是我的好朋友,我恨不得立马飞到北京,见他最后一面,为他送行。可惜,数九寒天,风雪交加,春运时期,车票、机票难买,我一个76岁的老头又能怎样?只能把思念的泪水往心里流,默默地为他送行祈祷。尽管如此祭奠,心情总是不能平静,彻夜难以入睡,眼睛一闭,老哥的高大身影,总是浮现在眼前。先生的身躯虽然走了,但和我50多年的交往,我们之间的故事,如电影一般,历历展现在我的眼前,勉励着我们和我们的下一代,永远不忘这样一位多才多艺的人民艺术家的高尚品德。

一

1959年的后半年,我是牛杜公社文化宫的一名干事,负责公社的文化活动。一天,宣传部张忠信部长告诉我,共青团中央下放劳动干部中有一位会画画的,我顺便说,把他叫过来,帮咱们一起搞展览吧。没想这么随便一说,第二天,张部长果真把他给叫来了。张部长对我介绍说:“这是团中央干部刘恪山,你叫他老刘吧。”我说:“刘老师,谢谢你给我们帮忙!”再仔细一打量,哟呵,这位足有一米九的大个头,身着一身蓝不蓝、灰不灰、褪了色的旧制服装,脚穿一双八眼三片棉鞋,手里提一个灰不灰、白不白的布袋,袋口穿线绳,能来回抽动,就像布袋和尚的那个口袋一样,不知里面装的什么东西。公社把他安排在所谓的“招待所”,其实也就是车马大店里。他在那儿住了一个晚上,第二天,就把车马店的被子抱过来说:“不在那儿住了,晚上咱们挤在一个床上睡。”我的床是个单人床板,睡两个人实在太拥挤了,我便找了一片一尺宽的木板,夹支在床里边,就这样凑合着睡了两个人。

晚上睡觉时我说:“床窄,咱俩一人睡一头。”他不肯,一定要和我睡在一头。上床脱了鞋之后,发现他在自己的鞋里面不停地用手抓捏,我问他在抓捏什么,他伸出手给我看,我一看是麦荠草,便惊讶地说:“呀,怎么是这东西呢?”他眯眼笑着说:“这可暖和哩,踩踏了一天,晚上把它松活松活第二天再用。”一天晚上,临睡前我们俩并排坐在各自的被窝里,背靠着墙拉呱,他一边说话,一边用手仍在自己的袜子里面抠抓,忽然,抠抓出一块污垢来在自己的鼻子上闻了闻味道,慢条斯理地对我说:“这个东西能治病,你也闻一闻吧。”至于闻一闻能治病,我是不会相信的,不过,在那个年代,说不准能治饿肚子的病,起码因恶心而会厌食吧。他有时晚上起夜小便,我说:“你到外面去尿!”他说:“我怕冷,我不去,找个尿盆。”我说:“没有!”他睡在里面不方便,就斜趴在我身上在床下面翻寻,正好,有一个我调色用的“痰盂”,他拿上来就使用。从此,那个调色“痰盂”就成了他的专用夜壶,我们俩也就这样凑合着在一个床上睡了一个多月。

二

刘恪山在我的房间里画了很多东西,我记忆最深的是《牛杜公社街道规划图》,他用了几天的时间画出了这张鸟瞰透视的“立体彩色图”,以水彩画的形式表现出来,看上去真是漂亮。公社领导看后特别满意,并引起重视,经党委研究决定,要求把它放大,画在街上一面石灰墙上。时值隆冬,天寒地冻,那个年代,那个时候的室外操作环境、条件很差,这下刘恪山又得遭罪了。当时,又赶上迎接即将在此召开的幼儿园现场会议,时间紧迫,又要将原来只有一张图纸般大的放大到一个高4米、宽6米的墙面上,真是困难太大了。此时,我是他唯一的助手,脚手架是用7根木椽搭成的三竖四横结构,一个固定的高度,不能升降,他一个人在架子上面,一会立着工作,一会蹲着工作,一会坐着工作,一米九的大汉,在架子上来回走动,十分艰难。因为天气十分寒冷,颜料冻结发硬,我就在下面不停地用柴火搭火烘烤颜料,烟熏火燎,有时眼睛熏得都睁不开。烟火走上,他更深受其害,难怪他风趣地说:“我成了北京的烤鸭!”经过4天的折腾,总算完成了任务。

规划图画完以后,领导又发来新的指示,要求老刘画一幅毛主席像。当时,敢画毛主席像的人很少,全县都没有7尺那么大的毛主席像。我依然为他做助手,按照老刘的意见做了7尺乘5尺的木架子,算是标准油画框。老刘说他也没有画过这么大的,生怕画不好,所以,他非常认真细致,小心翼翼当作政治任务来完成。首先是用方格放大,完成后很是满意。我内心也同样激动,佩服他不愧是专业院校毕业的。在作画中,我发现他并非按油画的理论规则来操作,时而用手指揉一揉,时而用别的工具擦一擦,我很纳闷奇异地说:“你这是什么画法?”他厉声道:“你管我怎么画!”4天以后,毛主席画像完成了,真美!色彩丰富,造型准确。因为画像是在我的房子里操作完成的,我一直陪伴在他的左右,需要什么东西都是由我亲自购买的,所以,我也感到无比自豪。党委书记看过之后,更是赞不绝口地说:“老刘就是有本事!”

对刘恪山来说,就是用自己的艺术才华,好好地表现对党的忠诚。对我来说,当是一次很好的学习机会。他的一句“你管我怎么画”,使我在以后的绘画生涯中,感悟体会到无穷的哲理,从无法到有法,再从有法到无法的过程,艺术的创作不应受任何条条框框的局限,在学好传统的基础上,发挥自己的想象力,走自己的路,这才叫真正的艺术。

三

1960年后半年,因国家经济困难,什么项目都下马了,12月,公社就把我打发回村了。随后,得知刘恪山被先后派到太范村、西水南村劳动。再随后,又得知上级派人下来,了解共青团中央下放劳动干部的情况,大家一致反映刘恪山表现好,随即给他摘了“右派”帽子。这期间,我们俩再没有见过面。

1961年后半年的一天,刘恪山突然骑了辆破自行车来到我家。我问他从哪儿来,他说:“摘掉帽子后,被分配到县文教部工作。最近,领导叫我到各小学、中学作调查,顺道过来看看你。”我不能忘记他,他心里也时刻惦记着我。顿时,我激动得热泪盈眶。他接着又说:“我还没有吃饭哩,有什么吃的吗?”我实在难以启齿,喃喃地说:“家里现在只有两三个玉谷面菜窝头,更别说什么菜了,唯一的菜就是红辣椒面,用酱油泼的。”他说:“这个就好,我是湖南人,爱吃辣子!”家里也没有什么高桌子低板凳摆设,他就随意坐在我家的炕沿墙头边,窝头蘸辣椒面,大口大口地狼吞虎咽。我看他吃得很香,也许是饿了吧,不嫌弃我用这样的饭食招待他。吃毕后,喝了碗白开水对我笑着说:“这下可美啦!”我用这样可怜的饭菜招待我的朋友,是我永生都不能忘怀的一件事,每每回想起来都觉得汗颜!50年后的一天,我和他谈起了此事,向他道歉,他仍是笑眯眯地说:那顿饭吃得很好,那个时代,有那样的饭就不错了。

四

我们在原家庙搞展览时,他看到我的柜子上面放有几张宣纸和图画水彩纸,便对我说:“正定,我给你写一条字吧!”我兴奋地回答说:“行!”他就给我写了条苏东坡的《水调歌头·明月几时有》,后来,这条字跟随我一起回到了农村,一直张贴在我家墙壁上,有五六年时间。后来“文化大革命”红卫兵抄家,不知了去向。

五

我们一帮画画的,会经常聚集在—块闲谝。有一次,我的老师穆挺和同学张骏、闫武占等正用家乡话谈论得热火朝天时,刘恪山过来插话说:“我到临猗这几个月,把这儿的方言土语学得差不多了。”话音刚落,穆挺老师便脱口说:“你差多哩!我说一句你听。”刘恪山说:“你说!”穆挺老师佯装照本宣科地说:“哎货,把厦嚯恶浮端硕,给槽嚯头牯您一您!”刘恪山听了一愣,丈二和尚摸不着头脑,疑惑地问:“你说的是什么呀?”穆挺老师解释道:“哎货”是临猗方言土话公公对他二儿子媳妇的称呼。“货”,过去男尊女卑,视女人为货物一样。“嚯”、“嚯里”临猗一带方言“里边”之意。“浮”临猗方言“水”字读音,“恶浮”即泔水。“硕”临猗方言“上”字读音,“槽嚯”临猗方言“槽头”之意,“头牯”临猗方言“牲口”之称,多用指于“牛”。“您一您”是临猗方言土语“饮一饮”之读音。刘恪山听后恍然大悟。从此以后,他还真是弄懂和学会了不少当地的方言土语。但凡遇见同当地人说话,他便能断定是临猗坡上人还是坡下人,是县西人还是县东人。真佩服他这种对民族文化的炽热感情和锲而不舍、学而不厌的高贵精神。

六

刘恪山在临猗牛杜、西水南、太范等村劳动锻炼期间,发现一些农户家里有好多民间刺绣,就委托朋友和熟人帮他搜集,牛杜的岳起全就是最突出的一位,还有太范村我同学的妈妈耿石榴等。他这个人非常认真细心,只要临摹完刺绣,就及时把原件归还给人家,从而得到人们的信赖和赞许。因此,所搜集资料很广泛,收获颇丰。我每次去县文化馆看他时,他都一个人静静地、默默地在房间里临摹刺绣。细微处,那刺绣底色绸缎的质感都画得十分逼真动人,看后令人瞠目结舌,让我佩服得五体投地;苦楚处,有凡人不可想象的毅力和智慧。

他患有脚气病,痒时难以忍受,不能静坐作画,就用一盆清水放在桌子底下,把脚放在水里缓解瘙痒,就是这样坚持画完了100余幅民间刺绣画。为了整理传承晋南的民间刺绣艺术,含辛茹苦地对中国民间刺绣艺术的发掘和光大做出了很大贡献。

七

每次我进县城,都会去县文化馆看看他。有一次,想看他的时候,发愁没有可带的“礼物”,我就从生产队的枣树地里分几次偷摘了些红枣藏起来,准备给他带去。临行怕人发觉,便用衣服将红枣包裹起来。到县文化馆后,他房门虚掩,却不见人影,我又不敢在机关大院喊叫他,只好拉开他桌子的抽屉,把红枣倒进去,悄悄走了。几十年了,他每次回忆在临猗的往事,提起经常无意中在抽屉里发现放有红枣、红薯、萝卜等时,都感动得热泪盈眶,总认为是他的好朋友或对他存有善心的人送来的,当然,我也从来没有告诉过他。我心里想:这样好的一个人,关爱他的何止我一个?也正如他自豪地说的那样:我在临猗生活期间,就像被群众保护起来的动物一般爱护,至今,还没听到有人说我刘恪山的不好呢?这种感情,是花千千万万金钱也买不来的!

八

1984年,我在临猗县百货大楼做美工,出差去北京在前门街游览时,突然看见“中国共产主义青年团中央委员会”的牌子,油然想起刘恪山回北京了,莫不是就在这里面吧,就走了进去。到门房见到一位老先生,我开口就说:“请问《辅导员》杂志社有没有一个叫刘恪山的人?”老先生爽朗地回答说:“有,在10楼,你等一下,我给他打个电话。”老先生把电话拨通后给了我。“你是哪一位?”分明是他的声音,我立刻回答说:“刘正定!”他马上就改用临猗方言说:“这嘿(‘嘿’字临猗方言‘孩’读音)!你在撒(‘撒’字临猗方言‘哪里’的意思)!”我回答说:“就在你楼下!”

他急忙说:“我马上下来,你等我!”几分钟便从楼上下来,见面就拉着我的手不放,领到接待室还是用临猗方言急切地问:“你到哪里来?”我说:“到我屋里来。”他询问了我的工作、生活等各方面的情况,又探问他在临猗农村生活劳动期间住过地方的好朋友,如太范村的“老八”、西水南村的国昌、牛杜的岳起全等很多人,包括村干部的情况他也问,我知道的,都一一做了回答。我顺便说:“1959年你给我写的那条字,‘文化大革命’时抄家丢了。”他不介意地说:“丢了就丢了,我给你另写一条。”因他正在上班,接待时间规定的半小时到了,我们寒暄后就分手了。我随即从“荣宝斋”特意买来两张夹宣纸,嘱咐门房老先生转交于他。过了半个月,我收到他的来信,同信寄来一本新出的《辅导员》杂志,里面夹有一条他书写的《王羲之兰亭集序》,我高兴的心情无法形容,总算弥补了我多年来的一个缺憾。此事至今已快30年了,这幅字我一直珍藏着。

九

这次见面以后,我们再没有联系过。1998年春,我突然接到县里常务副县长邹通玺转来的一封信,一看是北京刘恪山寄来的,里面有他给我书写的一幅近期书法作品、一封书信和一张他的名片。我看见名片上的地址、电话号码,还没来得及仔细看书信,就把电话打了过去。一席询问言谈之后,他还是用临猗方言对我说:“正定,你家有了电话啦,咱们以后就好联系喽。”我俩说了足足半个多小时的话,还觉得意犹未尽。事后才知道邹县长去北京拜访他,是为《临猗县名家书画集》的事,征集在临猗县工作过和临猗籍在外的书画家的作品。刘恪山问邹县长:“你认识刘正定吗?”邹县长说:“认得。”刘恪山说:“我给他写封信你帮我捎给他。”1999年秋,应临猗县委、县政府之邀请,刘恪山偕夫人董庆华重回故地探访,商讨《临猗县名家书画集》付梓出版之事。县文化馆馆长张群打电话告诉了我这个消息。接到电话,我匆匆赶了过去。即将见到阔别多年的我的老哥、我的老师,心情怎么能不激动呢?我三步并作两步,推开他入住的房门,很惊讶,里面坐满了人,我好像迟到了的小学生一样尴尬。大家都用诧异的眼光看着我,不等我反应过来,刘恪山就用临猗话直喊我的乳名:“定娃!你这家伙,都老啦。”我语无伦次地说:“你做啥来啦?”他也不管周围都是些什么级别的人,就把我拉到套间里面,随手把门闭住,悄声问我:“身体还好吗?”我说:“不行了。”他诙谐地说:“我现在还行!”一阵玩笑之后,便问我这十多年的情况,并简单说了他这次来临猗的意图,就是想看看多年不见的老朋友,并说:“你得陪我走走,看望看望大家,叙一叙旧情。”此时,我生怕冷落了在外间等候的领导和朋友,便催他说:“咱们到外面谈吧。”出了套间后,我才发现县委书记、县长、统战部长、宣传部长、文化局长,县剧团的老导演王灿夫妇俩,都在耐心等待着,房间挤满了人,简直是水泄不通。面对刘恪山,大家问这问那,好似多年不见的亲人回来了,有说不完的心里话。饭后,我说:“你到我那儿看一看吧。”他满口答应说:“行!”随即,我就把他们领到县城中心的新华书店,我和王绥生的居住处,仔细看了王绥生给我安排的画室,又把他们领到街旁我女儿开的书画装裱店,仔细看了我所画的装裱好的作品和还没有装裱完的半成品。看完作品后,他郑重其事地说:“定娃,你的画行啦!现在会员问题解决了没有?”我说:“没有。”他斩钉截铁地说:“不说啦,老哥替你吹牛皮。”我心里明白,他又要帮助我了。

十

按照县委的安排,我和县文化馆馆长张群发、刘应存先生等一起陪同刘恪山先生,去他当年下放劳动锻炼的第一站西水南村,邀了居住在巷口的好朋友徐福长,同去看望老支书刘国昌时,迎面碰上了张卯成。一见刘恪山,张卯成就喜出望外大声说:“老刘,你回来啦!”转身对着大巷高喊:“北京大汉老刘回来喽——”那情景真跟戏台上演戏一般。我们进了老支书刘国昌家,后面就跟来了好多认识的、不认识的老少们,密密麻麻站满了整个院子,大家异口同声说:“老刘这人真好,就是不老,还和当年一样。”面对如此动人场景,我心里想:刘恪山这个老“右派”,从京城下放到千里之外的山西临猗县劳动锻炼,30年后回到故地,群众依然对他这么热情友好,这里面到底有什么玄机和奥妙?

第二站是刘恪山先生当年下放劳动锻炼的太范村。由于人们提前得到消息,村长牛全有,村干部驹头、双锁等,都早早地在支书安稳家等候。下车后,刘恪山定眼看了看前来的每一位,就是不见“老八”的面,他环顾左右问大家:“老八怎么没有来?”停了下,支书范安稳哑声说:“老八走了,去世了。”刹那间,刘恪山的眼泪流了下来,他声音低沉地说:“我早应该看看老八,可惜来晚了。”低头擦了擦眼泪说:“回太范看望大家,是我多年的愿望。今天总算实现了。我应感谢太范村的干部和父老乡亲对我当年的关怀和照应,我刘恪山之所以能官复原职,多亏在困难时期大家供养了我,保护了我。”我看见他听说老八走了那种泪流满面的难受表情,心想他俩之间肯定有不少故事。我只知道老八那时当过村干部,管过村大灶。现在,这个谜底,是谁也无法知道了……

十一

接着,我们去了牛杜镇西关雷崇善家,在此吃了特意为他制作的烫面烙馍农家饭。吃饭中刘恪山问:“博古身体怎么样?”翟博古是县文化馆的老同志,我知道他们相处甚密。我们说了些自己了解的情况,他便说:“咱们明天去看看博古。”第二天饭后,我们几个继续陪他“北上”去博古先生家。相隔多少年了,他还记忆犹新地说:“路过峰仙村再看看那个‘八卦楼’。”就是《刘恪山画集》中40年前写生的那个“八卦楼”。看到几十年不见的“八卦楼”,他叹息道:“唉!就这样破烂不堪啊?没人管也没人修。”当年那几颗小柏树已不见了踪影,唯有“八卦楼”旁边的柿子树长大结果了。他语重心长地说:“那么一个好亭楼子,如今竟变成了这样,太可惜了!再过十几年,不知还在不在。恐怕再过些年,只能在刘恪山的画集上看到了。”见到博古后,两个老朋友热泪盈眶,畅叙旧情。

十二

刘恪山在临猗故地重游,每到一地,都为我刘正定“吹牛皮”,并托他山西工人报社的朋友、高级记者孙宝索为我写文章,还要求他的朋友山西日报社资深记者骆士正为我和雷崇善好好炒一把,并风趣地说:“炒好了,就好;炒煳了,拉倒。”他先后介绍我去北京“金海宾馆”作画一个月,北京蔬菜基地作画半个月,还到临汾“御花园”、洪洞、广东、海南等地作画。特别是张家界,几乎每年我都去参加笔会。我每到一处参加笔会作画,他都用电话吩咐朋友把我招呼好,并大张旗鼓地为我的画作叫好。说实话,这几年我的画进入市场后,效益好,全靠刘恪山先生——我的好老师、我的老大哥的鼎力帮助。

2001年下半年,我去北京画画,一次个展中,碰见毛主席纪念堂管理局的副局长孙向东。我随手递给孙局长一份我的艺术宣传折页。当时,孙局长也没有说什么话,只是点了点头告别。从北京回来,没有几天,就接到“毛主席纪念堂”一封来信。打开一看,是邀请我去北京画画的。思忖后我就给刘恪山打电话汇报了情况。在他的建议和指导下,我首先在家把作品按要求画好。翌年开春,我和老伴一起来到北京请他点评,刘恪山为我画的作品题了款,然后,我才送交给毛主席纪念堂的工作人员。我的艺术宣传介绍折页上的作品,就是刘恪山亲自为我选定的。画面从设计版式,到请杨力舟先生为我题签,又交给他的女婿李大均先生印刷,全是他的创意。我的作品被毛主席纪念堂收藏后,骆士正先生随即在《山西日报》“热点新闻”栏目上给予了报道。顿时,我在三晋大地一下火了,到处请我作画,求我的作品,亲戚、朋友、同学索要画者络绎不绝。我感悟到了“贵人相助”的重要,这便是我一辈子爱好和研究画画的人生转折点。

十三

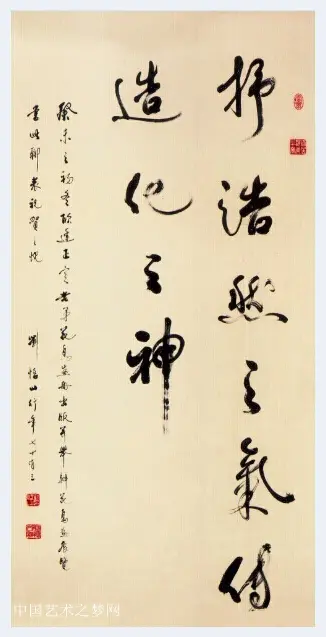

在刘恪山先生的相助下,《中国书画》、《人民日报(海外版)》、《中国收藏》等好多报纸杂志,都先后发表了我的作品和艺术简历。此时,我又画了100余幅作品,再次请刘恪山先生题款。我对他说:“我想作一个小结,出一本《刘正定花鸟画选》。”立即得到他的鼓励,他说:“那很好!我给你写序言。”我想:我国书画大师董寿平出画集的艺术传略都由他来写,人民美术出版社出版,我更是求之不得呢。有他的支持,我就着手准备,又画了一部分作品,托裱好,拍成照片,请他审定。不久,他就把审定的作品照和他为我写的《序言》一并寄来。我看后,欣喜若狂,非常激动。“非典”过后,我去北京请刘恪山二次审阅设计稿,经他这位高级编审的调整定稿后,我拿到山东“国际文化出版公司”。编审看了后喜悦地说:“你们这什么都弄好了,我们就不用再费神了。”三个月后,我的《刘正定花鸟画选》就正式出版印刷出来了。临猗县委宣传部为我举行出版发行仪式,刘恪山先生专程从北京赶来为我剪彩,并欣然题词“抒浩然之气,传造化之神”。会上,他兴高釆烈地作了一个多小时热情洋溢的报告,与会者们受益匪浅,大家一致认为:他对引领临猗文化事业和文化产业的发展起到了推动作用。

十四

2004年,刘恪山先生又介绍我去张家界画画,“砂石画院”李军声接待了我,并在画院的大厅里为我设了展销场地和画案举行笔会。张家界文联、美术家协会、书法家协会的同道们来了不少为我助兴,张家界报社为我作了专题报道,张家界电视台也为我制作了专集片播放,宣传我这样一个从画农村画、炕围画走出来的画家,在当地轰动很大。我在此待了半个月,他又介绍我到吉首市,安排考古专家林时九先生、当地铁路武装部长姚泽林先生接待,并通过他们结识了当地文联、美术家协会、书法家协会同仁,举办了几场笔会,还安排我到著名画家黄永玉的老家凤凰县观光。同时,结识了中国工艺美术蜡染大师刘大炮先生、中国民间工艺美术大师聂方俊先生,两位都是被中国工艺美术大师张仃先生肯定的大师级人物。在“凤凰画院”举行笔会,结识很多书画朋友。总之,湘西之行,学到了不少东西,增长了不少见识,也销售了不少画作,精神上、物质上实现了双赢。所有这一切,都是刘恪山先生亲自安排,电话遥控,给我一手包装打造的。所以,我的同学和朋友经常好奇地问我:“刘恪山为什么对你这么好?帮你宣传后,还要求他的朋友帮助你?为你写文章,给你的画题款,帮你销售画作,不收取你任何费用,他怎么这么‘憨’?图个啥?”我说:“我也不知道。”的确,我曾多次给过他中介费,他死活分文不收,还说:“你要是这样,我再也不帮你了。”我不知道这是为什么。为什么?多才多艺、热情大方的画家、书法家、工艺美术家、文艺评论家、金石家,中国少先队队徽设计者刘恪山先生走了,我失去了好师长、好朋友,我每天都在怀念他,想他50年来和我交往的过程,并把他写给我的书信翻来覆去看了一遍又一遍,不时地痛心流泪,心想:这么好的一个人,咋能不吭声,悄悄地走了呢?

他在临猗的四年里,结交了那么多的朋友,我该是受益最大的一个了。我和他既不沾亲,也不带故,直至他逝世,我也没弄明白,更不清楚他为什么对我这么好,不是亲人胜似亲人。

他走了,这永远是个谜……答案留给各位读者和我们的后人吧!请大家永远记住一个湖南大汉的名字——刘恪山。

![浅谈现代木雕《神九问天[图文] 浅谈现代木雕《神九问天[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ya4rscndpdh.webp)

![吴长江:“中国画 • 世界语”[图文] 吴长江:“中国画 • 世界语”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/er5mytj14io.webp)

![周春明:回到源头是永恒[图文] 周春明:回到源头是永恒[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/c12n2e44dk5.webp)

![文物贩子土专家惨将诚信尽打杀[图文] 文物贩子土专家惨将诚信尽打杀[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/d41oqoeqj4b.webp)

![《把握禅机》当代海派玉雕大师代胜坤精品鉴赏[图文] 《把握禅机》当代海派玉雕大师代胜坤精品鉴赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/onzsgrtrtra.webp)

![文物刻字背后的文明暗疮[图文] 文物刻字背后的文明暗疮[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/u4g2ubyqtbk.webp)

![每个人心中都有一个泰迪熊[图文] 每个人心中都有一个泰迪熊[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sguqcya2kh0.webp)

![皮道坚:让浩瀚的江流荡涤心灵[图文] 皮道坚:让浩瀚的江流荡涤心灵[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gzrrheygkps.webp)

![李叔同和西画东来[图文] 李叔同和西画东来[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tvuejt1w54e.webp)

![林散之之子林筱之得其父遗韵 淡泊名利醉心艺业[图文] 林散之之子林筱之得其父遗韵 淡泊名利醉心艺业[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aourzuv3xx3.webp)

![曾梵志成中国最贵当代艺术家[图文] 曾梵志成中国最贵当代艺术家[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3pbngwiiipa.webp)

![摄影技术没有进步的6个原因[图文] 摄影技术没有进步的6个原因[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/oc2buaod5sz.webp)

![写实油画的中国基因[图文] 写实油画的中国基因[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/14e3xs0ejig.webp)

![广东印学:既很新又很雅[图文] 广东印学:既很新又很雅[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/g1tbbujdvzb.webp)

![安塞姆·基弗:艺术是一种停滞时间的方式[图文] 安塞姆·基弗:艺术是一种停滞时间的方式[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aects0evuoa.webp)

![欣赏裸体艺术是靠情欲还是依赖品味[图文] 欣赏裸体艺术是靠情欲还是依赖品味[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pztdrfzqaev.webp)

![广东连环画曾引领了全国连环画风气[图文] 广东连环画曾引领了全国连环画风气[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zhy2zc1loqg.webp)

![石湾公仔黄:用中国画技法捏陶瓷[图文] 石湾公仔黄:用中国画技法捏陶瓷[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0ayd5sjt54r.webp)

![十年磨一剑——陈鸣楼和他的《南宋皇城图》[图文] 十年磨一剑——陈鸣楼和他的《南宋皇城图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3id3zyqld34.webp)

![中国水墨艺术走向世界任重而道远[图文] 中国水墨艺术走向世界任重而道远[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/y4ouytacrre.webp)

![梁依云:当杜尚成为经典 有谁能来突破[图文] 梁依云:当杜尚成为经典 有谁能来突破[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0mvfrb5fect.webp)

![中国实力派山水画家--闫祖智[图文] 中国实力派山水画家--闫祖智[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4jjiuoiprje.webp)

![孙良:“绘画艺术是单独存在的”[图文] 孙良:“绘画艺术是单独存在的”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0cnvgkav05k.webp)

![玉雕的变革:从金蝉奖的设立看蒋喜的创新之思[图文] 玉雕的变革:从金蝉奖的设立看蒋喜的创新之思[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/icmch4fzu1u.webp)

![中国动漫产业现状:量高质低 缺乏创意是软肋[图文] 中国动漫产业现状:量高质低 缺乏创意是软肋[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0dlohbv015g.webp)