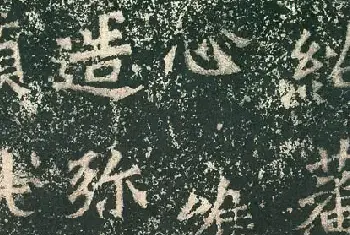

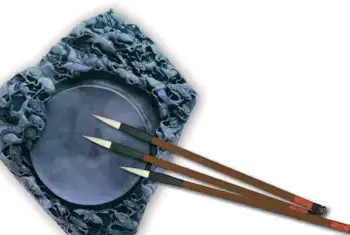

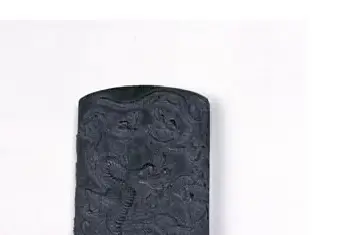

就石鼓文的形质来说,比较其他书体如隶书、行草书相对容易掌握一些,其线条较单一,字的结构也有规律可循。就其线条来看,只有弧线和直线两种,石鼓文的点作短直笔,转折也多在方圆之间有弧线意,所以比起其他书体其点、钩、撇、捺、折、挑等一律省去了。线条基本无轻重提捺变化,求圆融匀停内含筋骨,其起止处藏锋,圆润中含而不见笔触,用“无往不收,无垂不缩”之法,行笔欲左先右,欲下先上。如书一横,搭笔起锋先向左起势,然后圆转用笔回锋向右行笔书成一横,至收笔处亦如是圆转回笔藏锋,其他如写竖写弧皆为如此用笔。运笔过程一要掌握不疾不徐,二要时时把握调整笔锋,不使散笔平刷,裹锋而行,使线条有圆融的立体感。写圆弧线条时运笔过程中势必要转指捻管,使笔锋得以调整,如邓石如写篆用笔“悬腕双钩,管随指转”(包世臣语)。写石鼓文在用笔技巧上并不复杂,但如欲求得用笔苍劲中见畅达,秀润中见骨力,没有大量的临池实践锻炼是不行的。祝嘉先生在《石鼓文研究》一文中有一段话对于写石鼓文的线条要求说得深刻而又浅白,且录于此:

前人论书有说“千古书家,同一圆秀”,石鼓文是一个很好的例子。字要写得苍古为好,就是孙过庭《书谱》所说的“人书俱老”。但不可偏于枯劲,所以要秀润。秀是好的,但又忌偏于嫩弱,所以秀要像春松之秀,勿像春柳之秀。画要雄厚,薄是不好的,但是厚薄不关肥瘦。所以肥而不厚的,是因其像树叶子的粗,一面看好像很肥,但从侧面看,只像一条线—很薄。肥而不厚,其病就在这里。有些字笔画好像很细,但又不觉其薄而觉其厚者,因为它像铁线的圆,面面一样,都一样厚。古代书法,都是悬臂运中锋,腕力极强,所以肥瘦都是雄厚。

古人历来都强调学习墨迹,以体会“用笔往复之势”。石刻作品中反映出的笔意则如隔雾看花,只见仿佛不见精微,但由于年代久远的墨迹难以流传至今,大量的是以刻铸于金石的形式流传下来,并且一般来说刻铸于金石的文字多是精心之作,故学习刻铸于金石的书法作品也成为学书临帖的重要方面。问题在于学金石书法(广义的或可称为碑派)中如何去表现笔意,由于碑帖本身对这方面告诉我们较少或较模糊,所以就需要临习者善于探微鉴玄,善于参照古人墨迹举一反三,透过斑驳烂铜或残石去体味古人挥运之理,临摹金石书法其中有一个笔法的发现和线条美重新塑造的问题。碑派书法的用笔有两类,一类追求金石线条斑驳古厚的审美特点,用毛笔写出石刻或铸金线条的形质;另一类仅仅忠实于原碑帖的结构之形而不囿于其线条的形质,追求毛笔自然挥运的形态,临习石鼓文也存在这两种线条的追求及相应不同的用笔方法,但书法创作的最高境界是自然二字,不管怎样写,都不可刻意描摹而失去自然。石鼓文的线条是藏锋圆起,匀停圆劲,如何用毛笔自自然然写出这样的线条,选择什么特点的毛笔最宜于表现这样的线条,是需要临习者在临池过程中自己体验和领悟的。技法问题也有许多是需在实践中会意,而难以状于语言文字,清代松年《颐园论画》中说:

书画之道,纵有师授,全赖自己用心研求。譬如教人音律,亦只说明工尺字,分清竹孔部位、丝弦音节而已,令学者自吹自弹,焉能再烦教师代弹代吹之理,使人以规矩,不能使人巧也。愚谓作书画只有日日动笔不倦,久久自有佳境,再经为师指点,当下便悟。

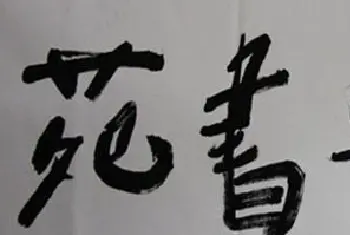

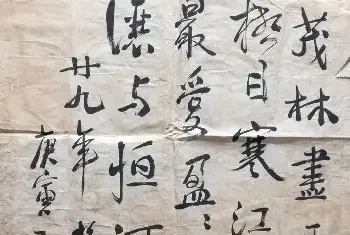

清人及近代临习石鼓文的优秀作品很多,可以研究前人是如何解决写石鼓文的笔法的,从中借鉴,找到符合自己审美理想的用笔表现方法。

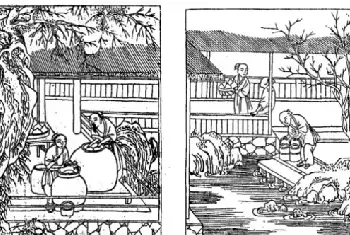

此外还有一点是非艺术形式但与掌握其艺术形式不无关系的方面,是对石鼓文作为四言韵文的句读和文词内容的了解。这虽然不是属于石鼓文书法艺术的方面,但读其文字,我们可以感受石鼓文创作时代的古典气息,有助于对此帖加深理解,通过对文词的研读也潜在地有助于加强对其形式的记忆,还有助于寻找帖中篆法与金文、小篆之间的嬗变关系。我们虽然只是对石鼓文书法艺术进行研究,而不是全面地作古文字或古文学的研究,但掌握这方面知识,了解前人的研究成果是很有益处的。近代学者如罗振玉、马衡、郭沫若、强运开、马叙伦、唐兰等都有石鼓文研究的专论,有条件有兴趣可找来一读。