在阅读汉代隶书的过程中,充满了排列整齐、纵横有序的感觉。这是一种最为基本的安排,有如算盘珠子,每一个字都在一个固定的位置上。

如同一支曲子,不能只是一个曲调,应该有许多荡漾着的音符和律动着的音波,有机地配合着,构成一支支跳荡回旋的乐章。在唐诗中,杜甫的“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船”就让人感到过分工稳,简直就成为两副对联了。没有显隐伸缩之别,诗景大白话一般地敞开着,停留在规矩之内,也就缺少生动。

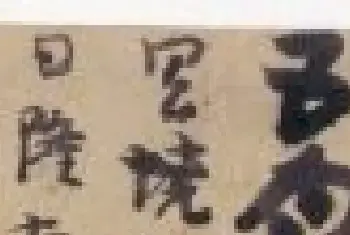

看到了汉代张芝的草书,章法的大变化,使整体转化为参差错落之美。

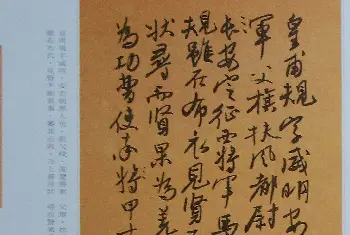

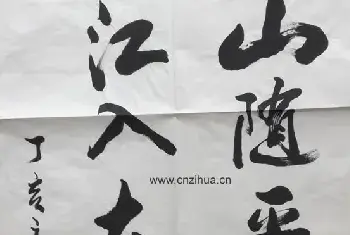

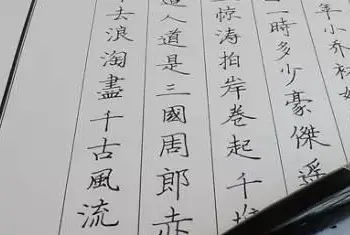

参差错落在晋人手中继续发扬光大,整幅作品犹如一幅你来我往、你进我退、虚实互动、抑扬有致的太极运动场景。改变了每个汉字落入一个方格之内,不论简单到一笔或者多至几十笔,都不得越轨的这样一个局面。书法家显得自由放纵,乘势而下,如出闸之水。唐人张怀赞张芝:“字之体势,一笔而成,偶有不连,而血脉不断,及其连者,气候通其隔行”,称之为“一笔书”。显而易见,运动速度提高了,字与字之间打破了规定的位置,甚至一笔下来,提按顿转,几个字都连着完成。有如此瓜瓞,其蔓不绝。往往写得顺手,情绪和技巧如花蕾一般绽放开来,不能罢手。

行草书的连缀效果,给书法家的连续挥洒提供了条件。甚至书法家对字数多的创作情有独钟,他可以像一位高明的指挥,麾下千军万马任其调遣——字越多,关系越复杂,越能显示书法家纵横捭阖、应对自如的才华。譬如黄庭坚书《廉颇蔺相如传》,长达18米多,可谓浩大工程。黄庭坚行笔时疏时密时正时欹,或长袖善舞或珠落玉盘,变化出人意料,称得上写意的典范。再如清人郑板桥,融入楷隶行书的笔法,又掺与画兰画竹法,通篇如乱石铺街大小不一,时而憨态可掬时而灵巧多姿。用画竹法将长线条斜斜插入,顿时灵气通透,方才高凌虹霓,忽焉稳若金石。欣赏中不时地感受到书法家抖落出来的妙趣,得意外之喜。

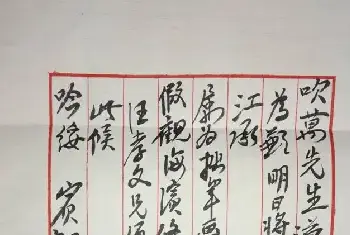

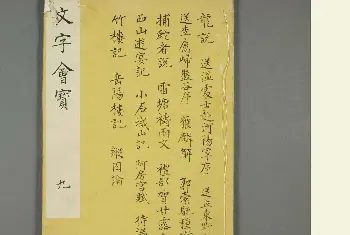

同样一个内容,在不同书法家笔下可构成不同的形式。如何布局得错落有致、参差生动,是找不到一个程式可套用的,全在于创作时的机智灵活。《千字文》曾为许多书法家书写,各有巧妙不一。怀素小草《千字文》在温和优雅中行笔,一反其书狂草时的激荡,笔断而意不断,婉转平和中笔调含蓄。宋徽宗赵佶草书《千字文》,字势尖利纵拔,如旋风般回旋翻转,迅疾的曲线如藤萝缠绕,紧紧松松,让人兴奋起来。而明代书家程南云的行书《千字文》就逊色一筹,调节空间的松紧能力不足,类似楷书排列,每字安放过于实在,就使人感到洒脱不足,拘谨有余。如何把通篇处理得如水激石,生动活泼,显然,书法家对于空间运动,不可太“老实”。

喜爱以行草抒怀的人越来越多,欣赏着一纸之间风起水涌,云谲波诡,心弦为之扣动。清人包世臣比喻得最为贴切:“如老翁携幼孙行,长短参差,而情意真挚,痛痒相关。”