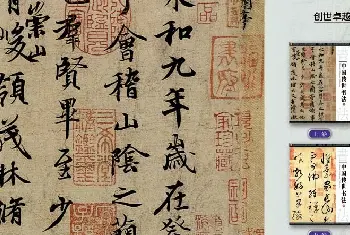

中国书法简史讲座(十二)

清代书法艺术

清代(1644-1911年)是中国历史上最后一个封建王朝。尽管在这个王朝的中期,出现了“康乾盛世”的局面,可是那短暂的光景简直就是封建社会历两千余岁后的回光返照了。遥想起大唐盛世的灿烂阳光,清代的政治、经济自是无法相提并论。可是在文艺上,清代自有其绚目迷人处。这时是书法发展史上的又一个中兴期,上与大唐时代遥相呼应。

清代的书法发展,按时间大致可分三段。早期(约顺治、康熙、雍正时)是明季书风的延续,属帖学期;中期(约乾隆、嘉庆、道光时),帖学由盛转衰,碑学逐渐兴起;晚期(约咸丰、同治、光绪、宣统时),是碑学的中兴期。

清代早期书法

自明末以来,董其昌的书法被认为是二王嫡派,多受推崇。董其昌古淡萧散的书风固然在书史上占有重要的地位,可是你学来我学去,日子久了,董书被演绎得精巧妩媚、局狭寒俭,令人生厌。即在明末,一些有识见的书家如黄道周、倪元路便想跳出藩篱,不只走二王、董其昌的老路子。

到了清初,康熙帝也崇尚董其昌,董书的身价一下子又高了许多,学董之风依然盛行。著名的书家有查士标(1615——1698)、姜宸英(1628——1699)等。而明王朝的遗民,却不随从学董的风尚。他们在继承明季书风的基础上,拓展了学习二王书法的路径,取得了巨大的成就,至今仍倍受推崇。著名者推王铎、傅山和八大山人。

王铎(1592——1652),字觉斯,一字觉之,号十樵、嵩樵、嵩渔等,河南孟津人。曾经官至明朝的礼部尚书,后来却投靠清廷,人品遂为人不齿。但王铎在书法史上的贡献是不容抹杀的。他的书法主要成就在行草书。尺幅都比较大,起笔时喜欢用浓墨,线条雄健有力,章法奔放恣肆而又安排奇巧。我们很难想象一件奔腾壮阔、酣畅淋漓的草书作品可以由冷静的理性来控制,然而王铎就是这样。同明人徐渭、祝枝山的草书相比,我们就能发现,王铎的过人之处在于纵而能敛。而且,更重要的是,王铎对章法、结构的处理表现出了他第一流的艺术自觉意识,他将元明以来以平正为主流的章法、结构模式加以改变,代之以欹侧。

傅山与八大山人则是具有强烈民族意识与抗争意识的遗民,傅山是绝不食清禄的,八大山人更是与新王朝格格不入。

傅山(1606——1684),原名鼎臣,初字青竹,后改名山,字青主,山西阳曲(一说太原)人。他的草书以气势胜,恢宏壮美,宕逸浑脱。

八大山人(朱耷 1626——1705),是明太祖朱元璋第十七子宁王朱权的后裔,江西南昌人。他的经历很奇特,先做和尚,后做道人。他早期的书法学董其昌,秀逸潇洒,晚年用笔圆劲,书写速度较慢,掺入了禅家的虚静境界和超脱精神,于沉雄浑沦中寓郁勃傲然之气。他的书法尤其寄寓了对故国的怀念和对新王朝的郁愤。

针对当时又甜又熟的书风,傅山提出了他著名的美学观:“宁拙毋巧,宁丑毋媚,宁支离毋轻滑,宁直率毋安排”,以力矫时弊。他振聋发聩的呐喊刺激了陈袭日久的书法审美定势,为后来碑学的发展提供了观念上的极其有力的支持。

整个来看,清初的书法是明季的延续,承接了晋唐以来一千多年的帖学传统,故可称帖学期。

此期亦有书名者还有郑簠(1622——1693)、宋曹(十七世纪)、王澍(1668——1743)、沈荃(1624——1684)、汪士鋐(1658——1723)、等。其中郑簠的隶书很有特色,横画的波挑很显眼,秀丽多姿。宋曹的草书在当时很有名,但用笔,结构,和章法都趋于简单。

清代中期书法

康熙帝崇尚董其昌,乾隆帝推举赵孟頫,本来是件好事。可是作为二王一路最重要继承者的赵、董,在二位皇帝低水平的诠释下,渐渐走向平庸和刻板。而这种诠释又成为馆阁体的主要依托。

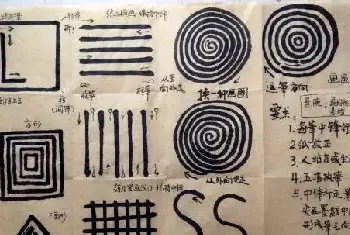

所谓“馆阁体”,是指端正匀整的小楷,应用于科举时的考卷上。清初情况还好,中期以后过分严格,各人写来,千篇一律。标举“乌光方”三字诀。虽然历代都有官方倡导的官样书体,唐时多类颜真卿体,宋时多类怀仁集王书圣教序体,明时大多接近沈度的书体,但是都没有达到象清代的馆阁体这样严格刻板的程度。

面对一味崇尚赵董的狭隘趣味和馆阁体的板刻僵化,当时在朝和在野的书家都进行了反拨。在朝书家以刘墉、翁方纲为代表,他们科举出身,受过馆阁体的“洗礼”,因此可称是从馆阁体内部杀将出来的。他们倡导对唐法的回归,反对光洁、方整的馆阁流弊。在野书家以扬州八怪中的郑燮、金农为代表,他们从汉代碑刻隶书中吸取营养,力图摆脱时风。

刘墉(1719——1804),字崇如,号石庵,山东诸城人,官至东阁大学士,他的书法以行书著称,用笔浓厚,而内含骨力。人称“浓墨宰相”。

王文治(1730——1802),字禹卿,号梦楼,江苏丹徒人,乾隆25年(1760年)探花,他的行书得力于董其昌、米芾,运笔柔润,意蕴婉美,喜用淡墨,人称“淡墨探花”。他们两人与翁方纲(1733——1818)、梁同书(1723——1815)并称为“清四家”。此时的帖学名家还有永瑆(1752——1823)、铁保(1752——1824)、钱灃(1740——1795)等。

此外,清代中期的书家还有“扬州八怪”金农(1687——1763)、 郑夑(1693——1766)、李鱓(1686——1762)、高凤翰(1683——1748)、汪士慎(1686——1762)、黄慎(1687——1768年后)等人,其中,金农的隶书结体宽扁,用笔老辣,古拙之气溢于纸上。他的“漆书”更是雄绝一时。郑夑的书法揉多种书体于一炉,看似歪七扭八,毫无章法,但却有奇肆之气。高凤翰晚年用左手写字,别有趣味。黄慎的草书用笔率意粗犷。点多线少,是明末肆意书风的一种发展。

官方倡导馆阁体的根源,在于帝王欲以其一人之力,“纳天下之书于一格”(启功语)。其更深层的原因,在于政治统治的需要。

清王朝的统治者为了江山稳固,一方面笼络汉族官僚地主,网罗汉族宿儒学士,一方面加强思想文化控制,大兴“文字狱”。面对残酷的现实,以黄宗羲、顾炎武、王夫之为代表的有志之士兴起考据之风,欲借研究经史唤起复兴民族之势。可是到了雍正、乾隆年间,文字狱愈发严酷,文人动辄遭杀身之祸,而汉人的民族意识也日益淡薄,于是以阎若璩、胡渭等人为代表,考据之风逐渐走向纯学术研究,大批学者明哲保身,专志考古,借出土金石考证经书、修正史籍。龚自珍说“避席畏闻文字狱,著书都为稻梁谋。”(《咏史》)。

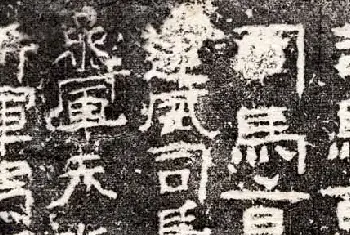

出土的金石(包括商周时代的甲骨文、金文、汉晋南北朝碑刻和各时代的墨书竹木简等)一方面成为考证的工具,一方面又成为学书的范本。这是碑学兴起的物质条件。这时候,邓石如首先开始了碑学实践。但邓作而不述,真正为碑学兴起提供了有力理论根据的是阮元、包世臣等。阮元的《南北书派论》和《北碑南帖论》将古代书法体系分为王羲之的帖学系统和北碑的碑刻系统,并主张学碑。由于阮元在当时学术界地位很高,所以他的理论影响极大,而对于当时厌倦帖学却苦于挣脱不开的清代书家来说,更是“山重水复,柳暗花明”。此后又有包世臣的《艺舟双楫》、康有为的《广艺舟双楫》鼓吹扬碑抑帖,于是碑学兴起。此期著名书家首数邓石如、伊秉绶。

邓石如(1743——1805)被推为“国朝第一书家”,艺术风格影响深远。其篆书以李斯、李阳冰为基,参法隶意,是千百年来篆书的极大发展。

伊秉绶(1754——1815)集隶书之大成,所作强化了纯粹的空间美感,削弱了用笔的节奏表现,书风古穆浑厚。

清代晚期书法

扬碑抑帖之说经阮元、包世臣发端,何绍基、康有为继后,于是碑学始成巨流。到咸丰、同治年间,“碑学大播,三尺之童,十室之社,莫不口北碑,写魏体,盖俗尚成矣。”(康有为《广艺舟双楫》)千百年来,晋唐书风对书坛的禁锢被打破了,篆书、隶书、北碑重新获得了生长的动力。书家辈出,异彩纷呈,清代因此成为书史上又一个辉煌的时代。

其中有一已面目者,约有以下数家:

何绍基 (1799——1873) 阮元门生。书从颜真卿出,生动圆熟。继邓石如后,极力推崇碑学。主张“书家须自立门户”。执笔用回腕法。这种执笔法远离正常生理习惯,故每次写字须“通身力到”,每次写完“汗湿襦衣”。别有趣味。

吴熙载 1799——1870) 师从邓石如的学生包世臣(1775——1855)。篆隶书俱学邓石如,能融会贯通。篆书流美婉转,婀娜多姿。有“吴带当风”之誉。

杨沂孙 (1812——1881) 以篆书闻名,他的篆书,据说是将笔毫烧掉一些,以期写出粗细匀等的线条,但显得平板少趣味。自以为可与邓石如相颉颃。

张裕钊 (1823——1894) 书法在唐法基础上参以北碑体势,以清峭刚健胜,然失于生硬刻意。

赵之谦 (1829——1884) 晚清杰出的艺术家。篆隶书从邓石如出,刚健婀娜。楷行书初学颜真卿,后专攻北碑,熔碑帖于一炉。不足处在于太过圆熟,境界不如吴昌硕。

杨守敬 (1839——1915) 曾因公驻留日本四年,将中国书坛尚碑的风气传到日本,给日本幕府末期颓靡的书坛造成了极大的冲击波。被誉为“日本书道现代化之父”。

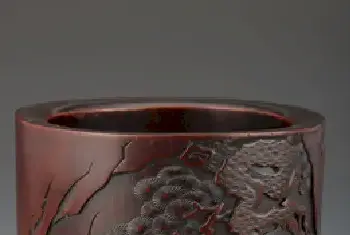

吴昌硕 (1844——1927) 晚清艺术大家。篆书尤肆力于《石鼓文》,行草陶铸碑帖。书风恣肆烂漫,朴茂雄健。碑学一派至吴昌硕,获得了前所未有的历史高度,赞者以为吴代表了古典书法的终结和近代书法的开端。

沈曾植 (1850——1922) 著名学者,书法大家。成就与吴昌硕相伯仲。融汇碑帖之学,博取厚积,开拓了行草书的发展道路,丰富了碑学的表现力,代表着碑学的发展高度。

康有为 (1858——1927) 中国近代史上如雷贯耳的人物。著有《广艺舟双楫》,成为晚清碑学理论的总结。所论将帖学一系全盘否定,有失偏激,然而对当时积弱的帖学,不无棒喝之功。康有为醉心于摩崖书风,写字时不计工拙,以意导笔。作品雄强恣肆。

此外,翁同龢(1830——1904)、吴大澂(1835——1902)等亦有书名。