长期以来,中国美术馆一直以收藏近现代美术类作品为最,正在举办的“任伯年人物画特展”,从丰富的馆藏精品中遴选了近70件套多达百幅作品,对这位人物画大师进行了相对全面地展示,从而一探中国古代人物画的发展脉络。

展览分为三个单元:源与流——任伯年人物画之承变影响、古与今——历史故实与写真纪实、雅与俗——风雅生活与民俗祥瑞。

传神阿堵

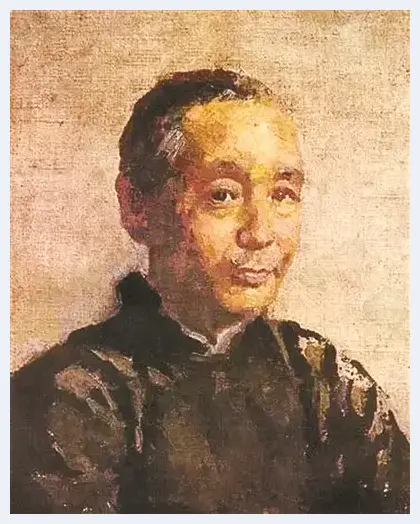

《任伯年肖像》 徐悲鸿

明清两代,500多年的历史跨度,中国人物画一路下跌,其间,力挽狂澜的首推两人:明末的陈洪绶和晚清的任伯年。对于后者,徐悲鸿曾为其作传,他称赞任伯年“于画人像、人物、山水、花鸟、工写、粗写,莫不高妙,造诣可与并论”。由此可见,徐悲鸿极为肯定并认同任伯年在艺术创作中做到了“传神”,他认为:“伯年高艺雄才,观察精妙绝伦,每作均有独特境界,即如此作,其传神阿堵无论矣。”众所周知,徐悲鸿富于收藏,审视徐悲鸿纪念馆近现代藏品目录,不难发现齐白石的山水和花鸟作品占据了重要数量,然而,除了齐白石的赠送,却看不到徐悲鸿主动收藏过一幅齐白石的人物画。原来他把人物画的收藏名额都留给了任伯年。在徐悲鸿看来,任伯年的人物造型准,意境高妙,用色完善,题材全面。

纵观任伯年的艺术成就,以人物画最高,他能够以传统为依托,善于从民间画材中提取多样性的绘画元素,再融入文人画的格调,以创新为旨归,成就了他人物画的新风貌。中国的肖像画是人物画这一主脉上独立出来的一支。明末曾鲸在传统单线勾勒的基础上吸收西洋画法,辅之以烘染,后着色,形成肖像面部的立体效果,对后世影响极大。任伯年继承了这一传统,并有自己的发挥。

写真+写意

《赵德昌夫妇像》

《赵德昌夫妇像》是任伯年45岁时为外祖父母所绘,体现了他高超多变的肖像画技艺。两位老者的模样选取了不同的塑造手段。外祖父的脸部采用传统的单线勾勒法,以准确的五官分布捕捉住了老人的神态;外祖母的样貌借鉴了西方绘画中明暗体积的刻画理念,先以线勾勒出五官,后在骨骼结构转折处以干笔小心皴擦,再以淡墨反复烘染,大大增强了立体感。

二老的服饰,则反其道而行之,以简洁利落的长线条写就祖母的青灰色大褂,以深浅不一的墨点聚合成祖父的裘皮外套,下衬淡黄色长衫,突出了男主人更为尊贵的地位。与之相配的是地毯上云鹤图案,先以短线条结合赭色点“编织”而成天空,再绘一只仙鹤,展翅飞起,既生动活泼,又寓意长寿祥瑞。此件作品突出了任伯年创作中一大特点,他能将“写真”和“写意”巧妙地结合起来。

再看他于1860年为友人所绘《大肚纳凉图》,照旧以传统的线描勾勒出人物姿态及背景,随后选用浅赭色进行大面积地擦染,形成了厚重的体量感。又以花青间赭石色敷染芭蕉叶片,阴阳向背分明。1868年的《为任阜长写真》《无香真味图》等肖像作品,无不展现了这种创作手法的功效。

民间与西方

《书斋清乐》

追溯任伯年的艺术生涯,其艺术天赋首先得自于父亲。任鹤声是当地有名的民间肖像画家。他常要求少年任伯年背写访客的形貌,这种博闻强记式的锻炼为其日后迅速提高画艺打下了良好的基础。

任伯年善于观察,勇于动手。他从民间艺术中积极汲取养分。来到上海后,曾到当地天主教会所办的图画馆学习西画,深入了解素描画的基础原理。此外,任伯年勤于练习,外出必备铅笔,以便随时速写人物。他最初的创作追摹明末绘画大师陈洪绶的风格,人物造型带有很强的夸张变形味道,展现出古意盎然的旨趣。他留下了大量线描作品,如《书斋清乐》《焚香诰天》《禅杖罗汉》等,用线娴熟,收放自如,展现了他学习古人的心得。

在此基础上,他创作了一系列独具文人画特点的作品,既体现了他过人的领悟力与想象力,又展现了他擅于将民间传说与历史典故转化为视觉图像的艺术才智。作为终身以卖画为生的职业画家,任伯年长期浪迹于上海滩的“十里洋场”,面对这个新兴工商业大都会对艺术更为广泛、更为商品化的需求,任伯年始终不忘从自己笔下所描绘的历史典故中感受中国人的博大人文情怀。他创作的《承天夜游图》《东山丝竹图》和《关河一望萧索》等作品,承载了深沉意远的文化精神内涵。而《雪舟待渡图》《秋林远眺》等小品又体现出他对传统文人心境的无限向往。

除了人物画,任伯年亦是花鸟画的绝顶高手。他的人物画布景,可以任意搭配树木、花卉与鸟兽,能够同时运用多种传统中国画技法,有双钩、没骨、工笔、青绿、写意,且能做到无一不精,融会贯通。因此,若论技法多样、形神兼备,整个清代非任伯年莫属。

动荡一生

1840年是中国近代史的开端,这一年,任伯年出生于浙江山阴(今杭州萧山区)。他初名润,后更名颐,伯年是他的字。在作品的题署中,他一般题写“山阴任颐”。任伯年只活了56岁。他人生的前二十多年辗转于苏杭两地,边卖画边学艺。后三十年定居上海,专以鬻画为生,并成为公认的“海派”领袖。他的人生时光恰好处于整个国家沉沦与自强的交界点上。他先后经历了两次鸦片战争、太平天国运动、洋务运动、甲午中日战争,至1896年签订《马关条约》的那一年戛然而止。

任伯年的人物画中暗含着时代的忧愤与悲苦,同时也有明朗与欢快。他在不长的人生中,卖画糊口之余,能够借画再现真实生活中的种种境遇,并由此抒发对社会与人生的感慨,在那样一个风云跌宕的大时代,实属志存高远。作为近代画坛异军突起的平民画家,他一举扭转了清末人物画了无生气的僵局,开启了二十世纪中国人物画的新风,注入了崭新的精神活力。

![“墨点无多泪点多”的八大山人[图文] “墨点无多泪点多”的八大山人[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dvvjtoeulko.webp)

![伦敦“河锅晓斋展”[图文] 伦敦“河锅晓斋展”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sll4oaljj4f.webp)

![古代书画的升值空间预测[图文] 古代书画的升值空间预测[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/q3anuv0suoo.webp)

![洪洁·一个具有代表性的画瓷人[图文] 洪洁·一个具有代表性的画瓷人[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4kkafzee52p.webp)

![2017年春季上海拍卖分析[图文] 2017年春季上海拍卖分析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/35uwj4uz1w5.webp)

![不会被放弃的画廊[图文] 不会被放弃的画廊[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uh312pdbbxv.webp)

![聚焦两会|推动李兆顺波画进校园,提升想象创造力,激发大脑潜能[图文] 聚焦两会|推动李兆顺波画进校园,提升想象创造力,激发大脑潜能[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1bxv4mz1cft.webp)

![感受深厚底蕴——人民艺术家马高骧精美综合艺术品欣赏[图文] 感受深厚底蕴——人民艺术家马高骧精美综合艺术品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mslerb5lvfx.webp)

![让艺术融入生活 从收藏开始[图文] 让艺术融入生活 从收藏开始[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nyeeusmfx2n.webp)

![刘大为:生命体悟的艺术再现[图文] 刘大为:生命体悟的艺术再现[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lpfbghx2zex.webp)

![科举“状元”们的书法如何?[图文] 科举“状元”们的书法如何?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qbtegw24liv.webp)

![俄罗斯油画的历史渊源[图文] 俄罗斯油画的历史渊源[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zzsmowpmn4k.webp)

![特别推荐艺术先锋人物——朱正发[图文] 特别推荐艺术先锋人物——朱正发[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ahtgcu5eq3l.webp)

![兵马俑坑下面还有文物?[图文] 兵马俑坑下面还有文物?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wtomstndqlw.webp)

![浅聊朝鲜刀剑的变迁[图文] 浅聊朝鲜刀剑的变迁[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/a5mxsxjkg5u.webp)

![盛放几代人温暖记忆的连环画该怎样连通当下[图文] 盛放几代人温暖记忆的连环画该怎样连通当下[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/22rnfnodthg.webp)

![艺术要为人类的最高文明奠基 ——《艺术市场》与人文艺术家周天黎对话[图文] 艺术要为人类的最高文明奠基 ——《艺术市场》与人文艺术家周天黎对话[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pdsc4oh10or.webp)

![郑忠后抽象水墨画解读[图文] 郑忠后抽象水墨画解读[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/onbazsn1wu5.webp)

![张大千艺术市场解析[图文] 张大千艺术市场解析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vy3abdhnp51.webp)

![观物取象--翁道胜绘画艺术创作方式研究[图文] 观物取象--翁道胜绘画艺术创作方式研究[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iwxvd1s1cyb.webp)