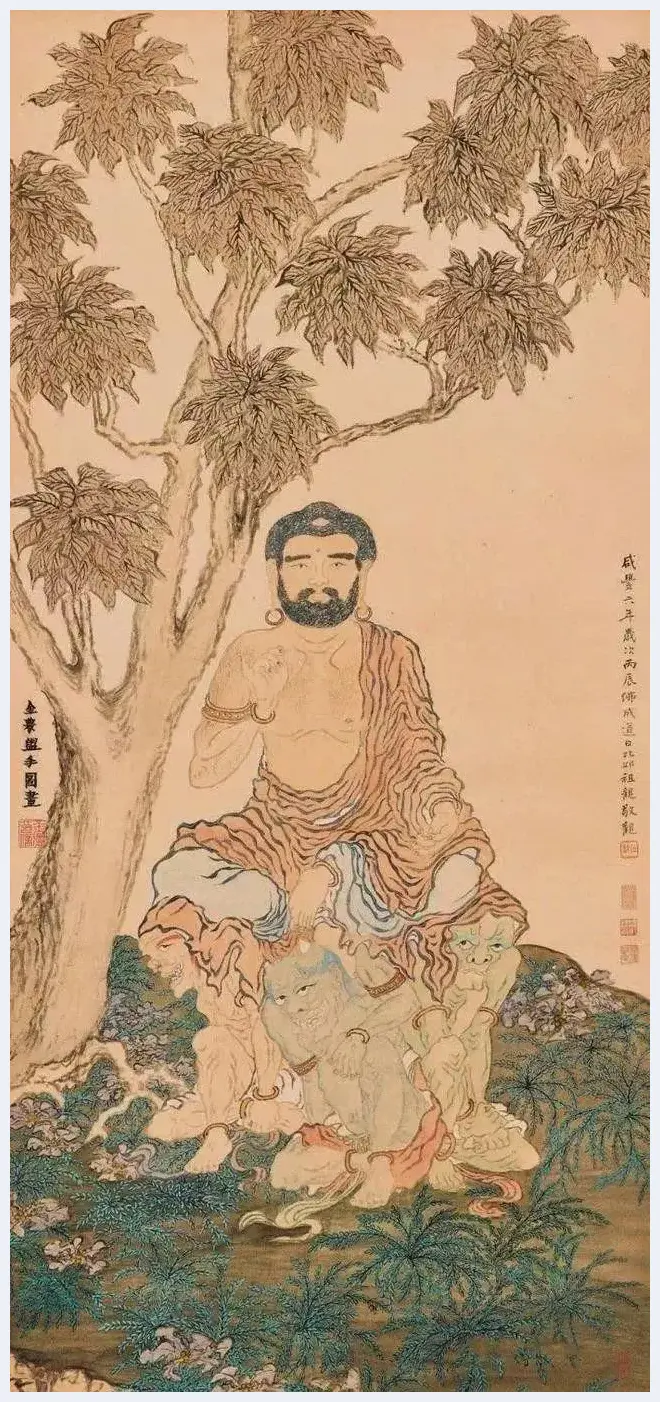

清 金农 观音大士 北京九歌2010秋拍 成交价1008万元

金农,字寿门,清代扬州八怪起首画家之一。他的绘画风格奇特怪诞,以其变形性、抽象性、隐喻性及似与不似给近现代画坛以巨大影响。自金农的书画问世以来,对其书法的论述多,对其绘画的论述少。拙稿从禅宗的经典《坛经》入手,抽绎出主要观点,借以剖析金农的生平、处世态度、绘画风格,揭示其美学思想和禅宗哲学的内在联系。不当之处祈请海内外方家批评指正。

清 金农 菩提古佛图 上海工美2009 成交价1322万元

金农大约六十四岁时在《画竹题记》中写过这样的一段话:予今年学画竹,竹之品与松同,总要在象外体物之初耳。文中的“象外”,见于陈寿《三国志》《荀传》之裴松注:“象外之意,系表之言:固蕴而不出突。”梁武帝《舍道事佛疏文》云:“启瑞迹于天中,烁灵义于象外。”由此可知,“象外”指事物外表之象,即现象。

文中之“体”,为体验、体会,身体力行之意。体验重于外在的五官感受,体会重于内在的精神领悟,身体力行是基于体验、体会之后的社会实践。

文中的“物之初”,语出《庄子》《田子方》中孔子向老聃问道:孔子见老聃,老聃新沐,方将被发而干,然似非人。孔子便而待之,少焉见,曰:“丘也眩与其信然与向者先生形体掘若槁木,似遗物离人而立于独也。”

老聃曰:“吾游心于物之初。”

这里的“物之初”是指太初、元气、生命之初的宇宙精神。陈鼓应先生释为“认识存在的一切根源”,同义。用现在美学的观点来说,就是畅神,就是超然物象之外获得自由自在的精神状态。

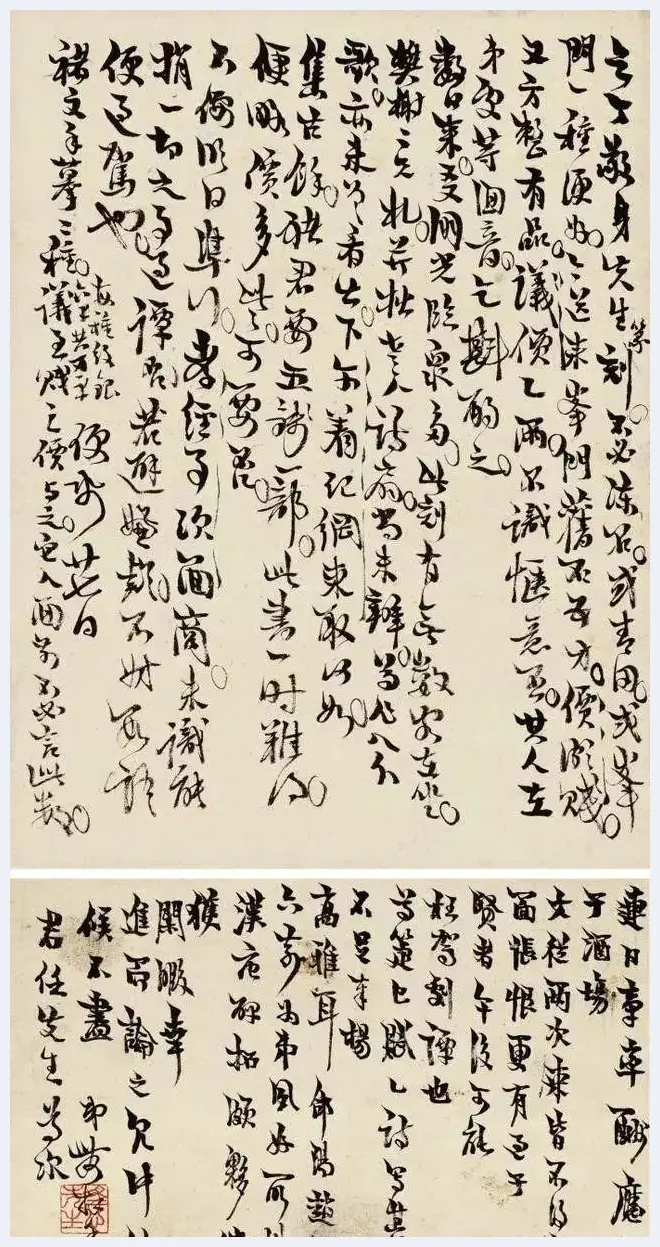

清 金农 手札 嘉德2011秋拍 估价60万元

如将上述结合起来去看金农画竹题记的要点“象外体物之初”,似乎和庄子的“吾游心于物之初”有很大的不同。庄子的“吾游心于物之初”后是“无为”,是什么都不做的精神虚无状态,金农的“象外体之初”后却要回到现实中来,去表现与松同品的竹子的风格。关于这一点涉及到对《田子方》孔子问道之后的《宋元君将画图》一文的理解:

宋元君将画图,众史皆至,受揖而立,舐笔和墨,在外者半。有一史后至者,儃儃然不趋,受揖不立,因之舍。公使人视之,则解衣槃礴裸。君曰:“可矣,可真画者也。”

这是《庄子》涉及到绘画的重要论述。有人认为宋元君所邀请的这位画家,在“解衣礴”之后,必然大有作为,必然要画出一幅惊世骇俗的大作品来。其实不然。真正的含义是这位画家“解衣礴”之后什么也不画。这是用哲学方式表现出的一种“画禅”。有的同志对这样的解释不能理解。那么就请再读《田子方》中的其他文字,如文王观臧即姜太公垂钓于渭水、列御寇表演射箭诸故事中所体现的思想都是钓不钓、射不射的意思,以此类推“解衣槃礴”之画家亦是画不画的意思。这就是老庄哲学中“无为无不为”核心思想的体现。因为庄子所追求的是超越现实的精神世界,现实中的林林总总,乃至自己的身体都是“羽化”的多余和累赘,更何况是块块囊囊的画呢?但金农却不能这样,他不作画,就没有饭吃。因此,金农就必须能动地、现实地回到现象世界来,不是去“羽化”而是去过作画挣钱、吃饭穿衣这平常人的生活。这样看来,金农的美学思想貌似庄子的表达形式,实际上已偏离,或者说已不是庄子的思想了。

清 金农 蔬果图 上海嘉泰2012秋拍 成交价448.5万元

那么,金农的绘画美学思想是出于什么体系呢?对这个问题的回答,似乎和对扬州八怪其他人的美学思想的回答有所不同。它不能仅凭“象外体物之初”一句许作直观的理解,似乎应和他的几个怪里怪气的名号,如“心出家庵粥饭僧”、“苏伐罗吉苏伐罗”等联系起来,组成一个有机的整体,以窥其美学思想之一斑。

有人认为,既然是“扬州八怪”,就必然有怪人怪事怪名号。“苏伐罗吉苏伐罗”,汉字和梵文夹起来,挺拗口的,故弄玄虚,没意思。至于“心出家庵粥饭僧”就更没有意思了。既然要出家,就应该真心真意,全身心地投入。如果一个人“心”出了家,身子还要留恋“粥饭”之类的俗物,岂不是自相矛盾口是心非,不可思议。其实,这样的理解过于表面化,调换一个角度就会得到不同的解释。“苏伐罗”(译成汉语为“金”。)梵文,“吉”是汉文,前者隐喻一个佛陀的世界,后者隐喻凡人俗界。这样一个“苏伐罗吉苏伐罗”——“金吉金”也就演变成非凡非圣,亦圣亦凡意思了。同样,“心出家庵粥饭僧”亦可得到同样的解释。“心出家”者乃“出凡入圣”,“粥饭”者乃衣食住行,为俗事,演绎为“出圣入凡”。这样“心出家庵粥饭僧”不亦成了非圣非凡、亦凡亦圣的意思金农为什么要起这样怪的名号实际上是委婉地向人们表述自己的艺术思想——以禅宗为主体的美学思想。

佛教自东汉传入中国后,至魏晋已逐渐和玄学合流,至唐代慧能才完成“中国化”,出现了中国佛教史上流传最久、影响最深最大的宗教流派——禅宗。禅宗的主要思想集中反映在慧能六祖的《坛经》之中。《坛经》比较流行的有两个版本:一是敦煌本,一是宗宝本。前者只有一万二千字,后者约二万字。其中论述的问题并不复杂,为了展开金农美学思想的研究,现据元代宗宝本作一归纳和简单的美学引导。

1. 以心性(自性)为本,以无念为宗。《坛经》云:“一切万法,尽在自心中”,“于自性中,万法(万物)皆见(现)”。这就是说,心是世界的本源。什么叫“无念”呢?《坛经》云:“心不染着,是为无念。”同时指出,这种无念并不是什么都不想——“百物不思”。“若物不思,当令念绝,即是法缚。”其意思是,“无念”如果被理解为“百物不思”,就是停止了思维,反被其束缚。这种无念,实际是一种“无念之念”,就是屏蔽外物之干扰,反诸自身,寻找自我。在这一点上和康德无概念、无目的、无功利的审美观照相通。

2. 禅宗的思维方式或修炼法则是:“出入即离两边”。所谓“出入即离两边”,是指“于相离相”、“于空离空”。“相”就是“相外”,是被世俗污染了的现象世界,即事物的表面现象。“空”不是大乘空宗的“空著所有”、“一切皆空”之空,而是指不着实际的空幻的境界。《坛经》云:“世人外迷著相,内迷著空。若能于相离相,于空离空,即是内外不迷”,“内外不迷,即可知佛”。其意为:如果你既接触到外在的事物或现象而又能脱离它,不受其干扰,既经历了内心空幻体验又能脱离这种不实的境界,不受它的干扰,就是既不迷惑于外又不迷惑于内。这样,你就能开启佛的智慧了。换句话说,“相”是浸透了功利私欲的外物,而“空”是领悟到的概念性、认知性的精神,而欲望往往凭借认知而增长,而认知又常常是欲望膨胀的动机。如果消解了两者的相互动因,即可见自性、见佛。这是禅宗与大乘空宗不同的地方,是内核,其“出入即离两边”的法则和审美创造过程相通。

清 金农 达摩祖师 上海嘉泰2013 成交价673万元

3. 否定彼岸世界,指出佛在现世。《坛经》云:“东方人造罪,求生西方。西方人造罪,求生何国”并云:“法元在世间,于世出世间。勿离世间上,外求出世间。”这是敦煌本经文,宗宝本与之小异:“佛法在世间,不离世间觉,离世觅菩萨,恰如兔求角。”正好互为注脚。经文浅显明白,无须解释,可谓石破天惊,点醒愚顽,振聋发聩地指出,佛不在西方净土,西方根本不存在极乐世界,佛就在现世,就在现实生活中。所谓“砍柴舂米”即可成佛。依此类推,洗衣做饭,读书做文章,写诗作画均可成佛。禅宗的“佛在现世”之说,实际上极大程度地否定一切权威,否定一切救世主,极大限度地肯定现世,这就为发现自我,立地成佛制造了理论依据。其结果也必然导致一部分禅宗的僧人和市俗的信徒,真正看破了“红尘”,走向“呵祖骂佛”,在现实中导致“我就是佛”的极端自我崇拜。如果和艺术相连,则导致浪漫主义乃至颓废主义的产生。

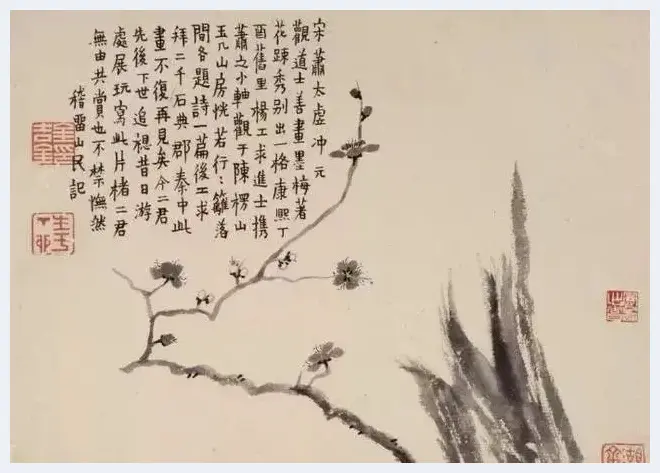

清 金农 梅花册 嘉德2011 成交价166.75万元

4. 顿悟成佛。《坛经》云:“不悟即佛是众生,一念悟时众生是佛。故知万法尽在自心,何不从自心中顿见真如本性?《菩萨戒经》云:我本元自性清净。若识自性,皆成佛道。《净名经》云:即时豁然,还得本心。”又云:“各自观心,自见本性”,“若自悟者,不假外求”、“自心内有知识自性”。“若起正真般若观照,一刹那间,妄念俱灭。若识自性,一悟即至佛地”。这段话的意思是,如果你不理解和认识自己的本性,那么佛也就是众生,如果一个念头是正确的,那人世间众生就是佛,所以知道一切都存在于你自己心中。为什么不从自己心中瞬间的领悟去认识真如本性呢?正如《菩萨戒经》上说的,“自我的本性元本就是纯真洁净的。”又如《净名经》上说的,“瞬间的顿悟,还是来自本心。”在指导顿悟成佛的路径时,《坛经》又说:要求得到认识自己的本心和本性,是不需要求助于外在的支援或者老师的指导的。只要用你生来具有的智慧去观察去认识,一切私心杂念就会瞬间消失。这样你就能体验、领悟到自我的本性,也就达到了佛的境界。这段话如果引伸到美学上去就是讲什么是直觉,审美直觉如何产生。目前教科书上一般表述为“凭借情感体验,不假思索地直接把握审美对象的内涵”。但是,这种表达缺少中介,这个中介就是《坛经》中所述的“各自观心,自见本性”。

清 金农 幽兰图 保利香港2014秋拍 成交价590万港元

5. 佛法有情。《坛经》云:“有情即解动,无情即不动。若修不动行,同无情不动。若觅真不动,动上有不动。不动是不动,无情无佛种。”这里的“有情即解动,无情即不动”是相对于“百物不思”、“六根清净”、“四大皆空”等大乘空宗无情论而言的。《坛经》肯定了人的情感,并指出人若“百物不思”、“无情不动”,就是“不动是不动”——死了。人死了,还有什么自性、佛性而言,所以说“无情无佛种”。禅宗这种“佛法有情”论至晚期有了更大的发展。慧能的弟子神会则进一步主张“佛性遍一切情,不遍一切无情”,并说“无佛性者,所谓无情物是也。”“今言无情者,无凡情,非无圣情也。”禅宗的这种感情,是一种不脱离实有世界,却又把实有世界看成空无的感情,即参马克思说过的“无情世界的感情。”禅宗既想获得超现实的自由,但又不愿意决然抛弃人生,既想获得超现实的感情,又不承认救世主和超感性的天国的存在。禅宗把人生看作似梦非梦、似生非生、似灭非灭,既不愿离弃现世,又要在现实中求得解脱,既对这个世界无情但又不能忘情,这正是禅宗思想极为矛盾而又极为深刻的地方。因此,在禅宗的精神世界中,时而乐观豁达,蔑视一切权威,以至最终走向狂禅,时而消沉,表现出“人生如梦”的悲怆和孤独,乃至走向从嘲弄自己开始去嘲弄整个世界。

不管怎样,禅宗既然承认了“无情无佛种”、“不动是不动”这一信条,它就跨越了宗教的性质,再和它的“不立文字”、“顿悟”等观念结合起来,就具备了以情感为纽带一头抓住真、一头抓住善进入艺术殿堂的可能性。于是在慧能之后,不久就出现了皎然、司空图的诗禅,而金农晚年的绘画及其美学思想正是新历史时期的一种画禅的表现形式。

清 金农 清韵册 朵云轩2014秋拍 成交价1219万元

有了这样的认识,我们就可以对金农绘画创作中所表现出来的种种艺术特征得到较好的解释。例如他画的竹子既不象现实中的竹子,也不象他在画竹题记中所提到的文同、柯九思的竹子,更不象石涛、郑板桥的竹子;他画的梅花既不象他画梅题记中所说的辛贡、王冕的梅花,也不象他同时代八怪中黄慎、李方膺的梅花,更不是现实中的梅花;他画的佛像既不是历史上任何一家的佛像,也不是现实寺庙中的佛像。从历时性的角度看,金农的绘画和以往的任何一个绘画流派都拉开了距离,区别了历史的“旧”也就取得了当下“新”的品质。从共时性的角度看,他的绘画和同时代的人拉开了距离,区别了同时代人的“千人面”,这就致使他的绘画取得了与众不同的强烈个性的品质。从再现的对象而言,他与自然物象、社会物象拉开了距离,致使他的绘画从事物的“自然性”中脱逸而出,这样就有了更大的游刃之地去灌输自己的审美理想、去实践自己构造的审美创造的蓝图。从金农绘画的整个历程看,他还不断地和旧我拉开距离。自他五十岁后以专业画家的身份步入扬州画坛始,每隔几年他就变换一个画题。他历经了竹、梅、山水、人物、佛像题材的变换,每一次题材的变换都表现出他的思想的深入和技法的精进,以致使他的绘画新意迭出,面目常新。这种变换是一种从自然物象到自觉地去表现人、人的精神的变换,并以表现人及人对象化的佛的题材为终结。这在中国绘画史上几乎是前所未有过的。这种对人的“自性”——精神的自觉领悟和追求,正是华夏艺术精神之所在。一个艺术家对于距离——审美距离的领悟和把握,既是艺术家审美创造不断走向成熟的标志,也是其艺术家的人格不断走向自我实现、自我圆满的标志。当艺术家把这种审美距离当成一种“自身目的”(布洛语)时,艺术家便可在一种无我又如此有我,有我又如此无我,似又不似,不似又如此似中获得更大的空间和时间上自由,用《坛经》的话说叫做“内外不住,来去自由”。这种“内外不住,来去自由”,就是所谓的“美”。笔者认为,也许正是这种距离成就了金农晚年绘画的艺术及艺术风格。

金农的绘画在他生活的那个时代确实与众不同,例如他画的竹子的出竿出叶往往是一反常态地采用齐一律,他的山水不皴不擦,常常以点及块面示意物象的造型,他的人物、佛像用笔生涩冷僻,以书法的线条去表现人物的内心世界,更有奇者,他的《月华图》,偌大的画面只有一轮明月,明月之外空著所有。其变形性、抽象性、隐喻性中所表现出的胆敢独造、前卫精神及他的绘画风格和那个时代的画风反差太大,这就难免不遭到传统保守势力的围攻和责难,所以金农时常表现出“圣代空嗟骨相癯”的孤独和悲哀。然而,金农对现世的种种围攻责难的态度却不是消极的。他一方面声明他的画“不求形似,出于町畦之外”、“观之者不(可)在尘坌中求我”;一方面是不予理睬。他说“画此遣兴,胜于猫儿、狗儿盘桓”,迫于无奈,他又说“客嘲宾戏,乃遣中山毛(驴)先生答之”,更多的是付之一笑曰:“放狂近日得笑疾,不计人间责与呵”。这种于现世以谐谑的方式与社会作依然故我的周旋、游戏,亦可谓是禅宗思想的表现。一个艺术家有了金农这样的心态,大概是无所不成亦无所不能了。

清 金农 清韵册 朵云轩2014秋拍 成交价1219万元

金农出生在一个佞佛的家庭,父亲母亲都信佛。十三、四岁时其父曾带他到杭州长明寺去礼佛,十八岁至二十岁间他曾在杭州水乐洞亦谙和尚处住过相当长的时间,诗文和尚亦谙的宗教思想对其影响很深,以致他每遇挫折动辄便产生出家的念头。他四十七岁时于《冬心先生集》自序云:“孤露以后,旧业随废,欲求天随子松江通潮之田、小鸡山樵薪已不可得,旅食益困。念玉溪生有打钟为清凉山行者誓愿,因亦誓愿五十之年便衣入林,得句呈佛。”这说明佛家思想一直是金农思想中的潜在因素。乾隆元年金农应荐博学宏词科失败,给年已五十的金农以致命的打击,割断了他兼善于天下的梦想,自此走向内心反省式的更大消沉。为了生活,他不得不来到当时经济文化最为繁盛的扬州,以职业画家的身份卖书卖画为生。也许连金农自己也未曾预料过,这位在仕途累遭挫折的诗人,竟然在扬州书画坛上大显身手,名声大噪,成了扬州八怪的起首画家。亦可谓入圣不成反成怪,实非金农平生所愿。他晚年在其诗歌中写道“始悔广陵城中作羁客,徒抱恶食形拘狞”。这是金农在扬州卖书卖画时的真实写照,内心愈苦痛,就愈促使他在宗教中求得解脱。

清 金农 罗汉 香港佳士得 2014秋拍 成交价424万港元

金农在寓居扬州的生涯中,曾先后住过扬州的天宁寺、枝上村、地藏庵、三祝庵、西方寺,主要生活在佛舍的僧人清斋之中。他一面是诵经、写经,一面是写字作画,这样,佛在现世的禅宗思想就成了他艺术对象化的底蕴。受禅宗思想的影响,金农在其绘画道路上几经变换题材。他初到扬州先是画竹,继而画梅,而后画人物山水、画马,随着宗教思想的深入,最后他转向画佛,并以画佛为终结。从这种题材的转换中,我们不难看出禅宗对他艺术生涯的影响。

金农于《画佛题记》中透露了他的这种思想的转变:

龙眠居士中岁画马,堕入恶趣,几乎此身变为滚尘矣。后遂毁去,转而画佛,忏悔前因。年来予画马,四蹄只影见于梦寐间,殊多惘惘。从此不复写衰草斜阳、酸嘶之状也。近奉空王,自称心出家庵粥饭僧,工写诸佛,墨池龙树,常现智慧。

这种画马为马,画佛“常现智慧”成佛,亦即禅宗思想的体现。他于《画佛题记》又云:上世慧业文人奉佛者,若何点、周顒之流,然未通断荤血而节情欲,故有“周妻何肉”之诮也。予自先室捐逝,洁身独处,畜一哑妾,又复遣去,年逾七十,世间一切妄念种种不生。

上一段的“常现智慧”和这一段的“一切妄念种种不生”都和《坛经》经文相对。《坛经》云:“若无尘劳,智慧常现,不离自性,悟此法者,即是无念,即是见性成佛道。”又云“若起正真般若观照,一刹那间妄念俱灭,若识自性,一悟即至佛。”这里的“智慧常现”和金农题记中的“常现智慧”相对应,这里的“一刹那妄念俱灭”和金农题记中的“一切妄念种种不生”相对应,很显然,金农自认为此时已达到了《坛经》中的成佛的“标准”,也就在这一年——乾隆二十一年(1756),金农开始称佛了:“予年逾七十,乃我佛如来最小之弟也。”

清 金农 漆书自作诗 嘉德2012春拍 成交价207万元

以上所述,我大致勾勒了金农由信佛、念经、写经(金农书法作品中有大量写经体作品)、成佛——走向狂禅的过程。这种狂禅的思想,导致了他绘画创作的变化。说也怪,七十岁至七十七岁是金农狂禅走向最炽热的时期,他的名作如《采菱图》(1759年作,上海博物馆藏)、《设色佛像》(1760年作,天津历史博物馆藏)、《月华图》(1761年作,故宫博物院藏)、《达摩面壁图》(1762年作,常州博物馆藏)等都是出现在这一段历史时间中,表现出他前所未有的想象力和前无古人的独创性。后来秦祖永之“先生笔墨,头头第一,卓绝古今,迥不犹人,前无古人,后无来者”及杨岘之“石谷为画圣,冬心为画佛”的评价也是冲着这段时期的作品而发的。

金农狂禅不仅表现在书画创作中,在诗文中也有大量的反映。

乾隆二十年,金农有金陵之行,于借园与沈凤、李方膺、袁枚等会笔合作画梅花。亦可以说是乾隆年间的一次盛会。在笔会期间袁枚自诩读书如何之多之精,金农则报以:君藏书在椟,我与佛同龛。

其意是你袁枚不过是个书篓子,我才是无所不知、无所不能的佛。金农的狂妄引起大才子袁枚的极为不满。他在日后的文章中不止一次骂金农为“野狐禅”,依我判断,金农袁枚之笔战,是金农不好。

乾隆年间杨法于枝上村昔邪之庐拜访金农,金农看了杨法的大作后云:怒割乖龙耳,笑除风后奸。落笔众妙之妙,知卿舍我其谁。

七十四岁时,金农在其《自度曲》中云:置身天际之外,目不识三皇五帝。

郑板桥狂起来骂地方官,骂秀才,骂和尚,骂秃子,就是不敢骂皇帝。你看金农的胆子大多了,敢“割乖龙耳”,且“目不识三皇五帝。”此时,他大概已忘了文字狱的刀,快砍到他的脖子上来了。

在艺术创作上,也开始大张个性,睥视一切权威:先生自是如云乎,先脱南宗与北宗。

中国绘画仅有南北二宗,脱却南北宗,就是第三宗主。连石涛都不敢说的话,他都敢说。

果然,他在《设色佛像》天津历史博物馆藏 题记中云:余画诸佛及四大菩萨、十六罗汉、十散圣,别一手迹,自出己意,非顾、陆、谢、张之流,观者不可以笔墨求之。谛视再四,古气浑噩,足千百年,恍如龙门山中石刻图像也。金陵方外友德公曰:“居士此画,直是丹青家鼻祖,开后来多少宗支。”余闻斯言,掀髯大笑。

这是金农自立宗派的宣言。

![画家黄文琦:丹青写敬意 笔墨释情怀[图文] 画家黄文琦:丹青写敬意 笔墨释情怀[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3mltakl4ysk.webp)

![建筑:人类精神的庇护[图文] 建筑:人类精神的庇护[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vxauqt4rogc.webp)

![一曲民族颂歌——读叶丁疑百米中国画长卷《万古圣境图》[图文] 一曲民族颂歌——读叶丁疑百米中国画长卷《万古圣境图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fc2uapmlbfj.webp)

![面对中国文物:美国劫掠者抛开了遮羞布[图文] 面对中国文物:美国劫掠者抛开了遮羞布[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/i50hjk452ne.webp)

![从文化差异看海外捡漏[图文] 从文化差异看海外捡漏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2vfcvjp4yuc.webp)

![血檀市场是否盛极而衰[图文] 血檀市场是否盛极而衰[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nsgvushzfzn.webp)

![六个角度读懂李可染的黑白山水[图文] 六个角度读懂李可染的黑白山水[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5nad530zh4e.webp)

![王中军套现玩收藏 股民却在舔瓶盖[图文] 王中军套现玩收藏 股民却在舔瓶盖[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vkaiqpmj1hi.webp)

![浅析卡地亚的艺术源头[图文] 浅析卡地亚的艺术源头[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yxslis2dgqx.webp)

![梁金玉 塑釉兼修展瓷韵[图文] 梁金玉 塑釉兼修展瓷韵[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qy32zfxkr5n.webp)

![艺术先锋人物:著名画家李修伟[图文] 艺术先锋人物:著名画家李修伟[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pdmou0a3qdd.webp)

![守正创新的典范——中国新汉画艺术创始人王阔海艺术作品的新突破[图文] 守正创新的典范——中国新汉画艺术创始人王阔海艺术作品的新突破[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/334l0ea13yz.webp)

![珂勒惠支版画影响中国现代艺术进程[图文] 珂勒惠支版画影响中国现代艺术进程[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bnsi0mcavt4.webp)

![村民上交西周石斧获奖100元遭吐槽[图文] 村民上交西周石斧获奖100元遭吐槽[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hcw1oq24ehr.webp)

![齐鹏:生活与色彩的真相[图文] 齐鹏:生活与色彩的真相[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pk15syjszdp.webp)

![高调的《万山红遍》与低调的李可染[图文] 高调的《万山红遍》与低调的李可染[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rpe31i4qaie.webp)

![井上豪:西域壁画中的粉本与使用方法[图文] 井上豪:西域壁画中的粉本与使用方法[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/l1rz3acb1hn.webp)

![率意放纵的米芾《蜀素帖》[图文] 率意放纵的米芾《蜀素帖》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aiyqejlm0ad.webp)

![陈履生:博物馆是面镜子 创造和维护特色很重要[图文] 陈履生:博物馆是面镜子 创造和维护特色很重要[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gmnliuebg3w.webp)

![聚焦两会|推动李兆顺波画进校园,提升想象创造力,激发大脑潜能[图文] 聚焦两会|推动李兆顺波画进校园,提升想象创造力,激发大脑潜能[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1bxv4mz1cft.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——书画家刘忠[图文] 2024全国两会书画焦点人物——书画家刘忠[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aexb3rivyzq.webp)

![茶马古道的天路画卷·赵文元研究七[图文] 茶马古道的天路画卷·赵文元研究七[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wtgz5eclvv1.webp)