Courtesy of Christie’s.

真正精彩的作品确实存在,人们无需多言都能知晓那些作品的伟大之处;但有时,“艺术品还是需要一些辅助”。

拍卖行的图录向来无比笨重,夸张到像一块硕大的砖头,非常适合用来当门挡。但从市场营销的角度来说,它们真的有用吗?虽然一本厚重的图录听起来十分过时,但一些拍卖专家们认为它们还是有用的,比如能吸引卖家以及为那些入门不久的新藏家提供必要讯息。尽管图录已随着时代需求而发生改变(例如尺寸变小,因为如今许多藏家会在网络上寻找深度论文),看上去它仍将在很长的一段时间内存在在大家的视野中。“它们愈发具有功能性,”Lévy Gorvy 画廊联合创始人、佳士得前主席布赖特·格文(Brett Gorvy)说道,“卖家对其的影响愈发减弱,它们更多开始反映买家的需求。”

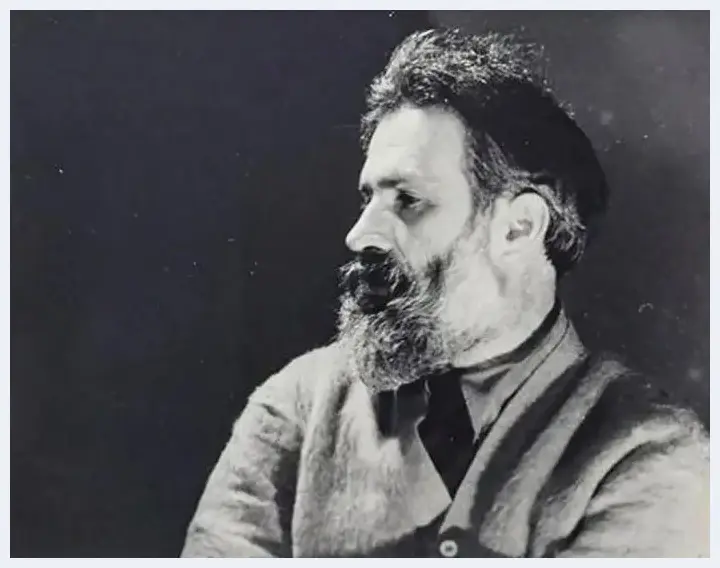

Man RayPortrait of Constantin Brancusi, ca. 1930DADA STUDIOS

当格文于1994年加入佳士得时,他说图录就像是香草食材,采用标准格式,由拍卖行内部制作,主要面向艺术品经销商,虽然这类人群已经具备一定的专业知识了。而如今拍卖行愈发直接与藏家和个人买家打交道,格文说“拍卖行变得更具指导性”,而图录则成为了一种教材,充满了用来作图像比对的作品图片以及学者和拍卖行专家撰写的详尽论文。佳士得和苏富比这两大拍卖行向来处于竞争关系,而就像拍卖界里的许多其他创新一样,图录的制作也成为了“军备竞赛”的一部分。图录变得越来越大:想要赢得作品委任权的那一家拍卖行为了迎合卖家,会给予越来越多的版面;而两家拍卖行还会复制对方的“伎俩”。回忆起这种对图录的狂热,格瑞举了一个及其荒谬的例子:一个委托人规定说,无论哪件拍品获得了最多的版面,他要求自己拍品的介绍要比那件物品多两页。但对于买家而言,那些论文则不仅仅具有教育意义,更能向买家保证他/她有可能花上上百万美元购买的作品,绝对属于令人惊叹的顶级艺术品。比如,康斯坦丁·布朗库西(Constantin Brancusi)的一座青铜头像《La muse endormie》(1913年)的图录介绍就长达12页,包含了共19张图,里面就写道:“创造这一行为的表现,可以说是淋漓尽致地体现在了这件雕塑上,看似简单,但实则无比精致完臻。”佳士得2017年5月的一次拍卖上某位买家以5730万美元成交价拿下了这件作品,相比起造物这一至高的行为,这价格几乎就是在贱卖了,衷心祝贺这位买家。

Jean ArpDémarche Décidée, ca. 1965Galerie Charraudeau

据一位前拍卖行高管所言,图录对作品的夸张包装通常是有用的,特别是对于一些拥有大量财富、追求知名战利品的新手藏家来说。“他们可能从来没听说过让·阿尔普(Jean Arp),但如果有一件他的佳作要拍卖,你就可以说‘这件让·阿尔普是市场上能找到的、他最好的作品’,而藏家就会说,‘哦那看来这件作品真的很重要’”,他说。“有些人会花上3000万美元买一件作品,而他们可能是在拍卖前一个月甚至是一周左右才第一次听说作品的创作者,”他继续道,“从买家的角度出发,他们需要作品及艺术家的重要性得到认证,而图录则有这样的作用。”图录文章中绚烂而夸张的说辞“来源于马戏团传统以及 P.T.巴纳姆(P.T. Barnum)——比如‘全世界最精彩的演出’(the greatest show on earth)、‘千载难逢的机会’(a once-in-a-lifetime opportunity)等,”马塞·达恩(Marcel Danes)说道,他是多伦多大学语言人类学的教授,研究广告语言。他对比了马戏团的语言系统与传统广告,后者通常用词更为微妙并常常附带幽默或讽刺。但这些都不会在拍卖图录(或拍卖行)中出现,在这些地方,对物品的介绍都是趋于虔诚的。

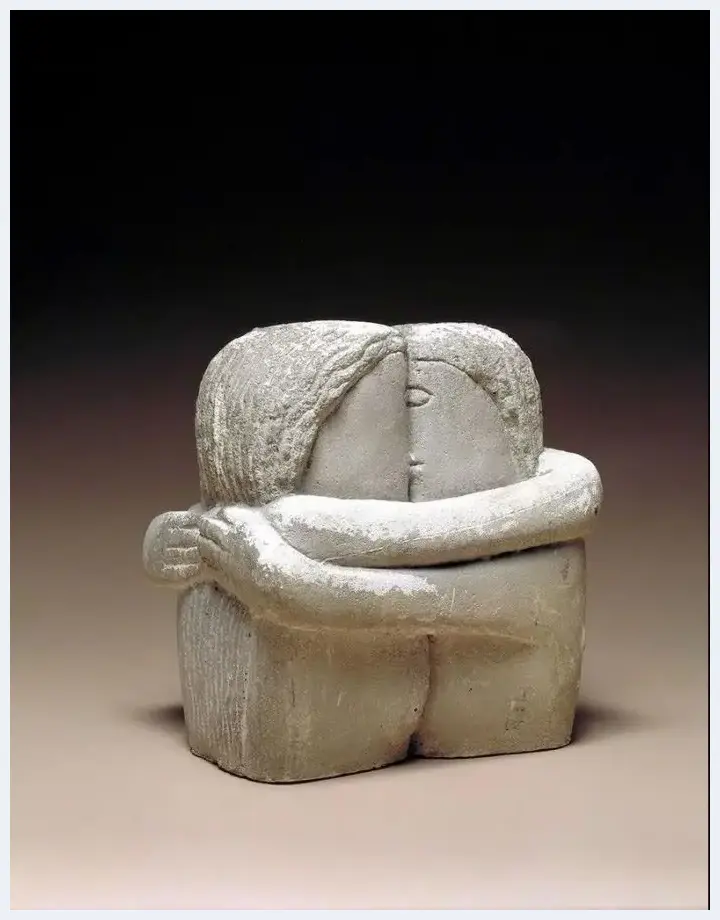

Constantin BrancusiThe Kiss (Le Baiser), 1907-1908Nasher Sculpture Center

面对这种夸张,有任何拍卖行内部人士觉得奇怪吗?“神奇的是,没人觉得奇怪,”一位曾于拍卖行业务部门工作的前雇员说道,“许多在拍卖行的员工也只在拍卖行工作过,所以他们以为那些雄伟的措辞是十分常见的。”在佳士得工作了23年后,格文于2016年离职。他表示自己甚至会在发 Instagram 的时候斟酌用词,比如试图恰当地使用“杰作(masterpiece)”一词。而拍卖行则无福消受那份谨慎。格文表示,真正精彩的作品确实存在,人们无需多言都能知晓那些作品的伟大之处;但有时,“艺术品还是需要一些辅助”。

![文玩核桃与金丝楠高位崩盘[图文] 文玩核桃与金丝楠高位崩盘[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2sdfi25zdhx.webp)

![网络已可饱看高清艺术 非去美术馆不可的理由是什么[图文] 网络已可饱看高清艺术 非去美术馆不可的理由是什么[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0sg3unymorh.webp)

![《揭秘石涛画语录》与重刻《隋龙藏寺碑》学者艺术家鉴印传世之作[图文] 《揭秘石涛画语录》与重刻《隋龙藏寺碑》学者艺术家鉴印传世之作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fpyffadem42.webp)

![墨气十万聚笔端[图文] 墨气十万聚笔端[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/u4mdfdfqlhp.webp)

![一直活在罗丹阴影下的克洛岱尔终于赢得赞誉[图文] 一直活在罗丹阴影下的克洛岱尔终于赢得赞誉[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/v3i1kxpv1mc.webp)

![国泰民安 同贺祖国71华诞——画家李秀峰[图文] 国泰民安 同贺祖国71华诞——画家李秀峰[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/q4kjqj4bjmp.webp)

![十五载春华秋实栽得漆坛芳华满园[图文] 十五载春华秋实栽得漆坛芳华满园[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tuyo2iintia.webp)

![大收藏家陈光甫:中国摩根的传奇人生与特色收藏[图文] 大收藏家陈光甫:中国摩根的传奇人生与特色收藏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5edu3fgvxrq.webp)

![台湾插画家郑晓嵘:清澈的迷幻异想[图文] 台湾插画家郑晓嵘:清澈的迷幻异想[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2ptlgiun4he.webp)

![2020年特别推荐艺术先锋人物:陈忠洲[图文] 2020年特别推荐艺术先锋人物:陈忠洲[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/l4mhuvwgff3.webp)

![越后妻有效应:公共艺术在全球带动了哪些地区复兴[图文] 越后妻有效应:公共艺术在全球带动了哪些地区复兴[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ohodsavxooj.webp)

![民间收藏的新格局[图文] 民间收藏的新格局[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3qiovqeyzuh.webp)

![建筑美术中的诗情和画意——中国杰出青年设计师姜靖波专访[图文] 建筑美术中的诗情和画意——中国杰出青年设计师姜靖波专访[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/m5uocb1k5pm.webp)

![那些金光闪闪的艺术品背后的故事[图文] 那些金光闪闪的艺术品背后的故事[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/losw02btfi2.webp)

![画坛爆评 薛林兴 开创了中国仕女画新天地[图文] 画坛爆评 薛林兴 开创了中国仕女画新天地[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xxzo3aafhop.webp)

![花鸟情淋漓 丹青意天成[图文] 花鸟情淋漓 丹青意天成[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wychfvvo4qr.webp)

![不断崛起的东南亚艺术[图文] 不断崛起的东南亚艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qvxoc0x51sn.webp)

![高调的《万山红遍》与低调的李可染[图文] 高调的《万山红遍》与低调的李可染[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rpe31i4qaie.webp)

![展览结束后 艺术品都去了哪里[图文] 展览结束后 艺术品都去了哪里[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wzrmepgyii4.webp)

![毛泽东书法:越写越好,越写越草[图文] 毛泽东书法:越写越好,越写越草[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5fbxg4xhnpj.webp)

![茶马古道的天路画卷·赵文元研究七[图文] 茶马古道的天路画卷·赵文元研究七[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wtgz5eclvv1.webp)

![聚焦两会|推动李兆顺波画进校园,提升想象创造力,激发大脑潜能[图文] 聚焦两会|推动李兆顺波画进校园,提升想象创造力,激发大脑潜能[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1bxv4mz1cft.webp)