中国是文物流出大国,流出文物数量巨大,途径复杂。多年来,“追讨流失文物”的呼声不绝于耳。然而,追索文物的诉求屡屡引发中国与海外机构及藏家间的矛盾和尴尬,实施起来更是困难重重。不论是通过法律途径、外交途径、鼓励捐赠还是重金回购,都极具不确定性或需付出较大代价。

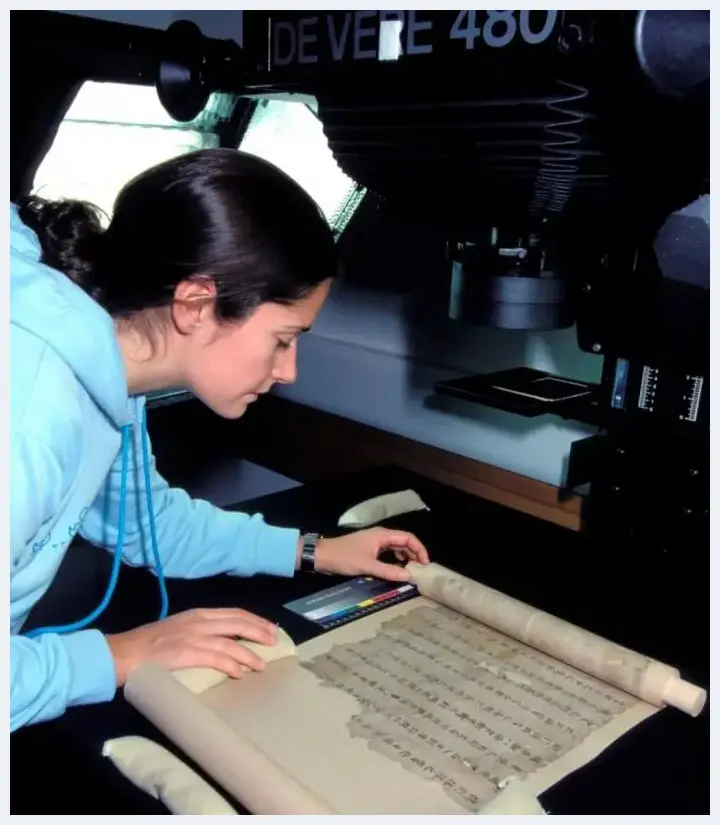

大英图书馆国际敦煌项目工作人员CarolineSmith对敦煌文书《兔园策府》进行数字化

摄影:国际敦煌项目(IDP)

近年来,“数字化”(digitization)在世界各地的博物馆、图书馆、档案馆中成为流行语汇。一些收藏机构如美国史密森学会(Smithsonian Institution)、英国大英图书馆(British Library)等已经启动藏品数字化项目。藏品数字化的好处很多:首先,数字化藏品以高清图片甚至三维建模形式通过互联网同全世界共享,便于对藏品的研究利用;第二,数字化可减少对文物原件的使用需求,文物得以长期保存于恒温、恒湿的库房中,有助于延长文物寿命;第三,数字化项目通常伴随着完善藏品登记、建立数据库等活动,更利于藏品管理。

数字技术的进步和数字化项目的普及催生出一种新的论述,即用数字技术解决文物归还问题。对于西方收藏机构中所有权有争议的藏品,可对其进行数字化处理,形成“数字藏品”,并将其归还给文物流出国(区域),从而完成所谓的“数字归还”(DigitalRepatriation/Digital Return)。那么,“数字归还”真能成为文物所有权争议的解决之道吗?

印第安亡灵的诉求

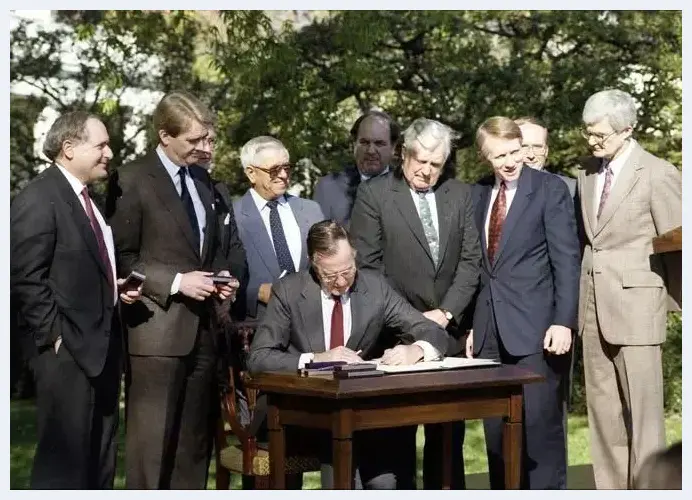

“数字归还”的诞生,源于20世纪60-70年代的美国印第安人维权运动。当时一些激进分子强烈反对将考古发掘出土的印第安人遗骸、随葬品,以及其他民族学、人类学标本在实验室中研究或在博物馆中展示。印第安人方面坚称,这些文物必须依部落传统进行埋葬、祭祀和保存,否则将伤害部落神明、祖先灵魂以及生者的宗教感情。最终,美国总统乔治·布什(George H. W. Bush)在1990年签署了《美国原住民墓葬保护与文物归还法案》(Native American Graves Protection and Repatriation Act)。法案规定,凡联邦政府所辖研究机构及受联邦政府资助的私人博物馆,藏有印第安人遗骸及部落圣物者,若任何原住民部落可证明其“文化隶属关系”(Cultural Affiliation),或任何个人可证明自己为死者或文物所有者的直系后代,则收藏机构须将藏品归还。法案颁布后,部分印第安人遗骸及文物得以归还,然而由于举证困难、法律程序复杂、印第安部落社区文保设施落后等问题,大部分印第安藏品并未真正实现归还。

1990年11月16日,乔治·布什签署《美国原住民墓葬保护与文物归还法案》

在此背景下,20世纪90年代末至21世纪初,隶属于史密森学会的美国印第安人国家博物馆(National Museum of TheAmerican Indian)与德克萨斯大学奥斯汀分校(University of Texas atAustin)合作,开始了对美国印第安人文物进行数字化、建立数字虚拟博物馆的工作,以期找到实物归还以外,另一种维护印第安人民族情感、促进印第安文化教育的途径,由此诞生了“数字归还”设想。

经过十余年发展,“数字归还”在美国已经广为实施。“归还”对象除了美国印第安人,还包括加勒比海国家和欧洲各国等,“归还”内容主要为各种文献档案资料。2012年,澳大利亚昆士兰博物馆(Queensland Museum)启动了一项野心勃勃的数字归还计划。该馆藏有大量巴布亚新几内亚原住民的精美木雕面具,博物馆专家并不满足于拍摄面具的二维照片,而是决定利用计算机建立精确的三维数字模型。通过一款特殊开发的软件,原住民可以从任何角度观赏面具,并拥有了一座可以随身携带的“移动博物馆”。

昆士兰博物馆收藏的原住民木雕面具

数字归还是真正的归还吗

“数字归还”虽然已经诞生多年,但目前仍受到争议。其面临的最大批评,是数字化的藏品不过是另一种形式的复制品,归还复制品不是真正的归还。参与昆士兰博物馆数字归还项目的格雷姆·威尔(Graeme Were)博士曾对媒体直言:“数字归还当然是一个非常棘手的问题,对于本该属于自己的东西,谁想要一个3D副本呢?”然而,该项目的初衷是帮助部落复兴传统的面具雕刻艺术。可想而知,精确的三维面具模型提供了关于传统工艺的珍贵信息,因此这些“3D副本”并非全无价值。

从实用主义角度看,对文物藏品的利用实则是对藏品包含信息的利用。如青铜器上的铭文,绘画上的图像,以至于工具上的磨损痕迹,器物的摆放位置,等等。这些信息记录了古代文明的方方面面,其价值远胜于文物藏品物质本身的价值。正因如此,在部分学者眼中,一片写有文字的竹简也许比一块光素无铭的金锭更加珍贵。“数字归还”可看作是对文物包含信息的归还,这些信息具有真实性(Authenticity),因此从某种角度来说,“数字归还”所呈现的是真实藏品,并非复制品的归还可以相比。

大英博物馆制作的3D文物模型

尽管如此,“数字归还”只能解决流失文物的利用问题。如果将利用文物进行科研、教育等称为文物的实用价值,那么就大多数人而言,文物还被赋予了某种形而上的精神价值,如祖先灵魂的安宁、民族情感、自我认同等。这种精神价值似乎必须依附于文物实体而存在,因而难以依靠数字技术分享。

美国新墨西哥州祖尼人(Zuni)部落博物馆与文化遗产中心(A:shiwiA:wan Museum and HeritageCenter)馆长吉姆·伊诺特(Jim Enote)对“数字归还”的评价可谓一针见血。他认为“数字归还”实质上是文物使用权的归还,而真正的归还必须是所有权(Ownership)的归还,因此他对“数字归还”中的“归还”二字持保留意见。

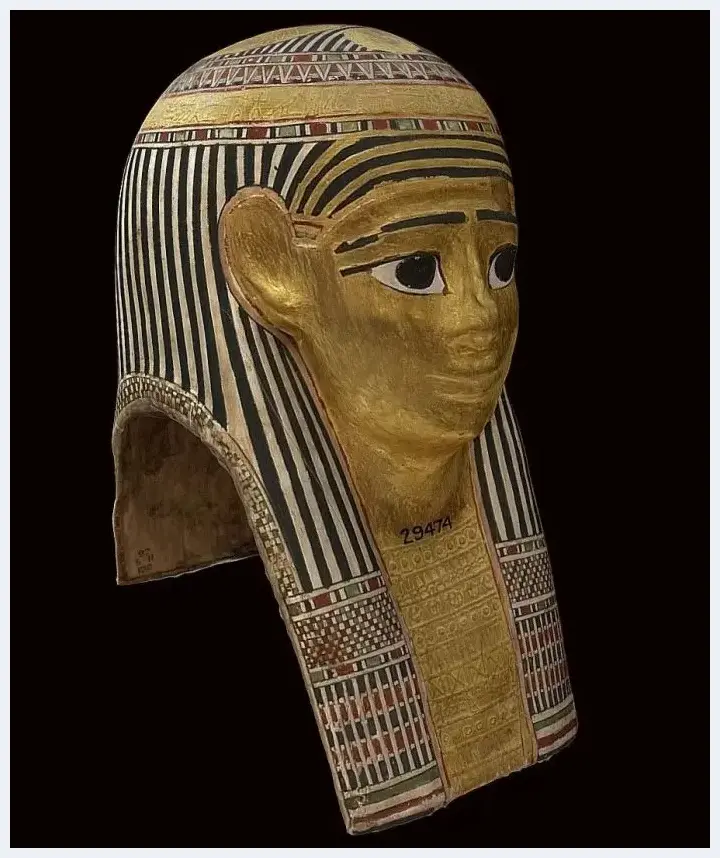

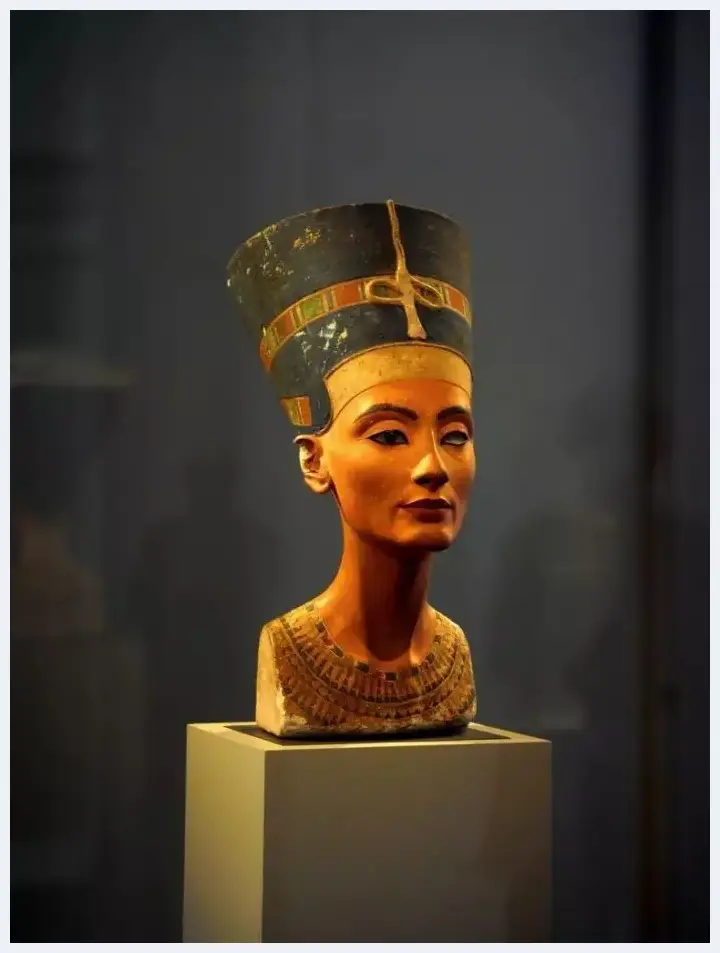

柏林埃及博物馆收藏的纳芙蒂蒂半身像(公元前14世纪),埃及从未放弃对这件文物的归还诉求

“数字归还”到底是不是真正的归还?我们只能说,“数字归还”是部分的归还、不完全的归还。尽管它不尽如人意,但是从原住民聚居区到西方主流社会都无法对其完全否定或拒绝。即使是吉姆·伊诺特本人也在致力于同全球各大博物馆合作,建立统一的祖尼人文化藏品数字检索平台。究其原因,还是因为世界进入信息时代,藏品的数字化及其易获得性(Easy Accessibility)成为利用藏品进行研究和公众教育的普遍需求。

数字归还在中国

那么,“数字归还”在中国实践的可能性又如何呢?虽然“数字归还”之名在中国还很陌生,但实则早已发生。美国档案学家、数字遗产顾问伯特伦·里昂(Bertram Lyons)提出,由于“数字归还”实施的技术、形式、方法多种多样,可以将其分为“间接归还(Indirect Delivery)”和“有效归还(Active Delivery)”两个主要类别。

间接归还指收藏机构建立开放的藏品数据库,用户可以免费获取藏品信息及高清图片。这种情况虽不是特别将数字藏品归还给具体的流出国(区域),但后者可以使用这些开放数据,已经构成了事实上的数字归还。如美国纽约大都会艺术博物馆所藏的中国文物,绝大多数可以在其官方网站上进行检索,无偿获取文物信息及图片。

美国大都会艺术博物馆中国数字藏品页面

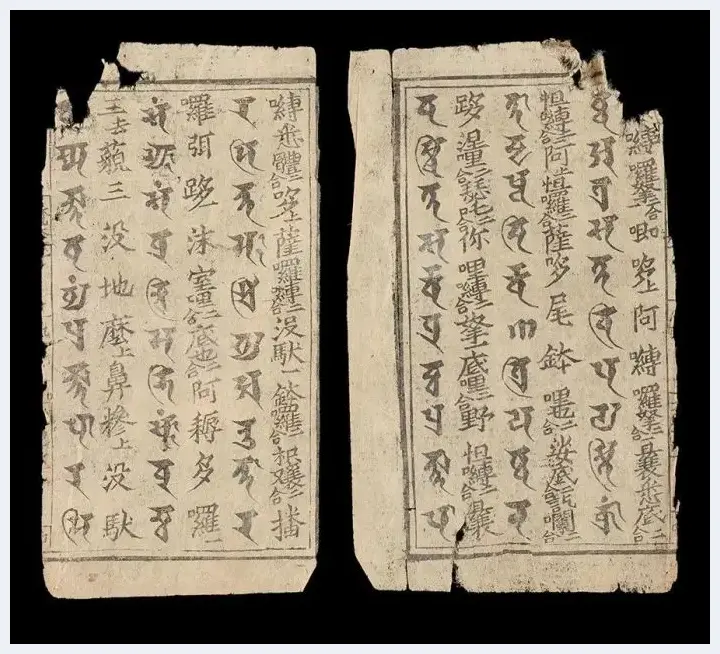

有效归还指收藏机构同流出国(区域)合作,将数字藏品定向“归还”给后者。这种合作早已在中外收藏机构间展开。最近的例子是宁夏回族自治区档案馆和英国大英图书馆间就西夏文书数字化进行的合作。该项目始于2015年1月,原计划于2017年6月完成。按照计划,英方将完成对8000多件馆藏西夏文书的数字化工作,宁夏回族自治区档案馆和北方民族大学的西夏学者则对文书进行分类编目。合作双方并未给该项目贴上“数字归还”的标签,但其无疑是典型的“数字归还”活动。这似乎也反映了上文提及的问题,即“数字归还”四字容易引起争议,触动敏感神经,但事实上又具有极高的实用价值而难以被舍弃。

大英图书馆藏西夏文书系匈牙利裔英国考古学家斯坦因(Aurel Stein)于1914年在其第三次中亚考察时,从内蒙古额济纳旗的西夏黑水城遗址发掘所得。其考察活动受到大英博物馆和当时的英属印度政府资助,发掘出的文物部分被运往德里,现藏于印度国家博物馆,剩余的大部分文书则被大英博物馆收藏。1972年大英图书馆成立,大英博物馆遂将这批文书连同其他古代文献移交给后者。1963年,英国议会颁布《大英博物馆法案》(British Museum Act),规定除非藏品为赝品或年代晚于1850年等特殊原因,否则博物馆不得放弃任何馆藏品。1972年,英国议会又颁布《大英图书馆法案》(British Library Act),规定从大英博物馆转移至图书馆的收藏须遵守相同条款,这样就从法律上禁止了将珍贵藏品归还给文物流出国的可能性。“数字归还”成为唯一的替代方案。

数字化后的西夏文书

未来

目前,在实物归还难以实现的情况下,数字技术有效地“归还”了真实的藏品信息或者藏品的使用权,部分地解决了文物流出国(区域)对流出文物的利用问题,但其仍有技术上的局限。以英藏西夏文书为例,数字化后的高清图片提供了文书上的文字内容、字体、字形、书写格式、印刷版式等信息,但若有学者希望研究西夏造纸技术,分析纸张纤维成分,就非有文书原件不可了。这种缺陷说明“数字归还”在技术上还有待完善,但并不能否定这一设想的合理性和可行性。毕竟就在十年前,西夏学者还需依靠笨重昂贵的黑白图录,而今天已经可以在互联网上获取高清的彩色图片。

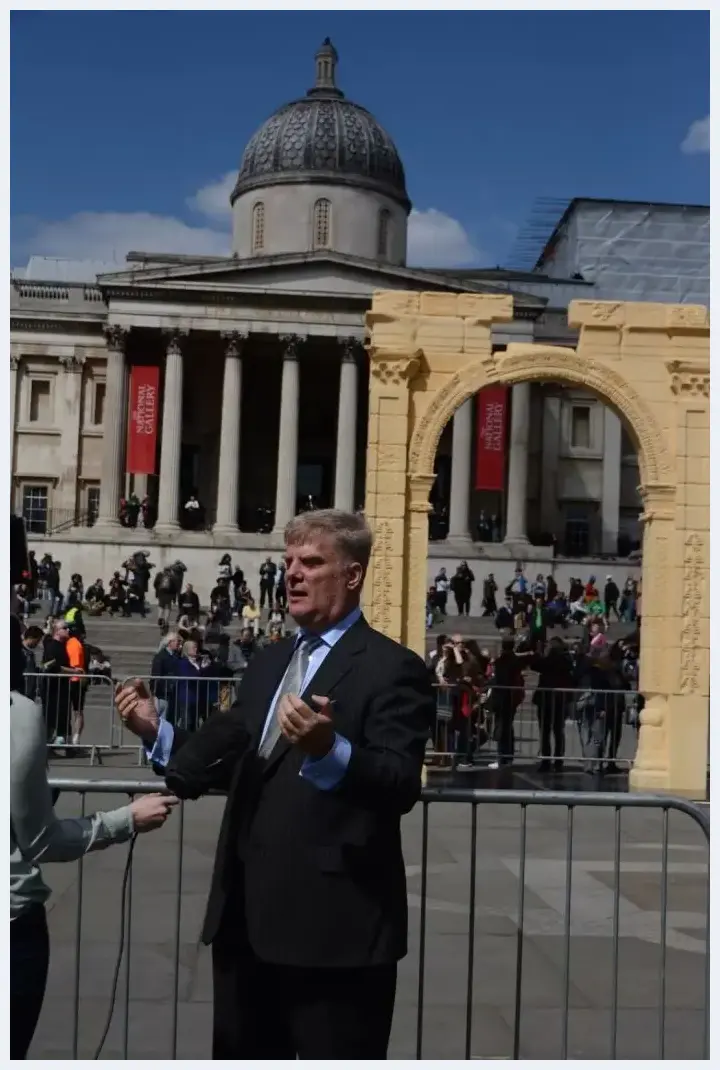

2016年4月,由哈佛大学(Harvard University)、牛津大学(University of Oxford)、迪拜未来基金会(Dubai Future Foundation)联合发起的数字考古研究所(IDA, Institute for DigitalArchaeology),已经用3D打印技术复原了叙利亚境内被伊斯兰国极端分子炸毁的罗马时代拱门。在可预见的未来,数字技术必将取得更大的突破,势必在考古文博领域扮演越来越重要的角色,数字藏品有可能在应用上完全取代实物藏品。

3D打印的叙利亚石拱门在伦敦市中心展出

当然,文物本身的精神属性是数字技术难以“归还”的。需要进一步讨论的话题是,文物精神价值的形成机制(这种精神价值不是与生俱来的),其与实用价值的关系,以及如何科学评估这种精神价值,从而将其纳入文物归还问题的讨论,等等。

![中国古代书画成交分析:市场热而不燥 回归学术[图文] 中国古代书画成交分析:市场热而不燥 回归学术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tia5wnyo2z1.webp)

![第十一届“鸿儒杯”海峡两岸书画大赛金奖傅彪作品赏析[图文] 第十一届“鸿儒杯”海峡两岸书画大赛金奖傅彪作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/byaxfu35lg5.webp)

![古韵书香 ——论刘旺超作品中传统文化的传承与创新[图文] 古韵书香 ——论刘旺超作品中传统文化的传承与创新[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/on4lg1huvyd.webp)

![著名画家陈文灿漆画水墨作品欣赏[图文] 著名画家陈文灿漆画水墨作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gycrewonyrf.webp)

![为什么古埃及艺术作品中的人物又扁又平[图文] 为什么古埃及艺术作品中的人物又扁又平[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/khcxbl2lavi.webp)

![春风百五尽恽格 ——《湖山春暖图》赏析[图文] 春风百五尽恽格 ——《湖山春暖图》赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5trvl45uckc.webp)

![收藏鉴定和我有什么关系[图文] 收藏鉴定和我有什么关系[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vxzkvgxr1bf.webp)

![李书成油画作品入选“两岸一家亲——澳门邮票上的名家之作”[图文] 李书成油画作品入选“两岸一家亲——澳门邮票上的名家之作”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4qkhl5gwkpq.webp)

![著名画家胡明军新春贺岁[图文] 著名画家胡明军新春贺岁[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vms1ioxven1.webp)

![进击的AI艺术 艺术何去何从?[图文] 进击的AI艺术 艺术何去何从?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sxjfsyz0gce.webp)

![任率英的绘画艺术:工精之笔继承创新[图文] 任率英的绘画艺术:工精之笔继承创新[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/juoobzx2u4h.webp)

![要收藏投资17版熊猫币,先看看他们怎么说[图文] 要收藏投资17版熊猫币,先看看他们怎么说[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ymprzlcvrbz.webp)

![浅议艺术审美[图文] 浅议艺术审美[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sh053gsck1j.webp)

![民间藏家送拍屡遭拒谁之过[图文] 民间藏家送拍屡遭拒谁之过[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/skrywgemrxx.webp)

![“党旗飘飘喜迎建国70周年”王春晖艺术欣赏[图文] “党旗飘飘喜迎建国70周年”王春晖艺术欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5w2ravhrv5h.webp)

![道法自然 直抒性情—当代著名画家苏冠人作品鉴赏[图文] 道法自然 直抒性情—当代著名画家苏冠人作品鉴赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wi1dpse0q3p.webp)

![仙鹤是一品鸟古时常入画[图文] 仙鹤是一品鸟古时常入画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/afa0wbz0vcj.webp)

![世界著名当代艺术巨匠陈鸣楼[图文] 世界著名当代艺术巨匠陈鸣楼[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x2c2dvlr4mw.webp)

![内地秋拍挖掘“生货”进行时[图文] 内地秋拍挖掘“生货”进行时[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bi2tccbse3x.webp)

![艺术要为人类的最高文明奠基 ——《艺术市场》与人文艺术家周天黎对话[图文] 艺术要为人类的最高文明奠基 ——《艺术市场》与人文艺术家周天黎对话[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pdsc4oh10or.webp)

![茶马古道的天路画卷·赵文元研究七[图文] 茶马古道的天路画卷·赵文元研究七[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wtgz5eclvv1.webp)

![【文脉华彩·罗建泉】时代颂歌|罗建泉国画艺术[图文] 【文脉华彩·罗建泉】时代颂歌|罗建泉国画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0dzx5sdzolt.webp)

![百骥争辉 群像恢弘壮美 ·赵文元研究四[图文] 百骥争辉 群像恢弘壮美 ·赵文元研究四[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/j5p0eynaqim.webp)