假期,终于有时间刷朋友圈了:)

假期,终于有时间刷朋友圈了:)

一条条微信闪过:北宋汝窑天青釉洗2.94亿港币成交,刷新世界中国瓷器拍卖纪录;8.26克拉深彩蓝色钻石配钻石戒指1.2亿港币成交;明永乐铜鎏金大威德金刚1.3亿港币成交…

啧啧啧,好贵的盘子、好大的钻戒、好厉害的金刚啊!

呵呵呵,可它们和我有什么关系呢?反正我都买不起。

真的无关么?

真的无关么?

时间回到7年前。

2010年,林先生看到了一件落款为“祝允明”的草书《赤壁赋》。作为近墨堂基金会董事会主席,林先生浸渍藏界十几年,对祝允明的书法,他是有自信的。这件东西和他平时理解的祝允明草书不太一样,且文末落款“弘治元年”,这一年祝允明28岁,但没人见过28岁祝允明写的草书,可若把某些局部和祝允明晚年书《赤壁赋》(上博藏)相比,又确有相似之处,这让林先生觉得很有意思,同时,文中有落款为“顾从义”的跋,经过仔细对比,他发现跋也有问题,所以对这件东西,林先生内心存疑,但它的书法又确实写得潇洒自然,犹豫很久之后,林先生决定还是先买下来再说。

东西到手后,他安排日本的裱画师进行装裱,也正因为这次装裱,他才发现文中“允明”等字是挖补之后用原来的纸再贴补上去的,因此他得出初步判断:这件东西是真迹,但不是祝允明的,而是一个比祝允明更早的书家,写于弘治元年。既然不是祝允明,那这件东西的真正作者究竟是谁呢?多年来,他不放弃任何机会,一直想解开心中的谜团。

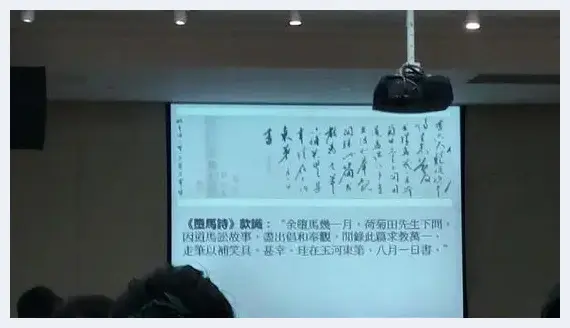

到了2016年10月,日本某个小拍卖公司以很便宜的价格出了件《王阳明先生堕马诗长卷》,这件东西收藏有序,阮元等人均有经手,民国1915年,题跋者郑濂将其定为王阳明手迹后流入日本。不过林先生一看,咦?明显不是王阳明的书法,和那件《赤壁赋》并置却非常像同一件东西。他马上开始研究,此文最后写到:珪在玉河东第,八月一日书。这个“珪”,应该就是作者的名字,而且若对着光线,可见这个字有被刮过的痕迹。林先生推测,可能当时有人想改款,但想想日本人也不懂,就盖上王阳明的印章,冒充王阳明的书法上拍,却也因此,这个“珪”字被幸运地保留了下来,成为后人破获迷案的关键线索。又因其与上文提及的草书《赤壁赋》面貌一致,他由此判断二者应是同一个作者:珪。

那这个“珪”又是何人呢?不过此字既出,后面的工作就相对简单了。通过上下文和现代成熟的检索工具,可知“珪”指的是邵珪,字文敬,明代宜兴(今江苏宜兴)人。成化五年进士,官至严州太守。善书,工棋,诗亦有新意,人称邵半江,著有《半江集》六卷。与李东阳交谊甚笃,且与吴宽、王鏊、秦夔、程敏政、马中锡等人有着频繁的诗文酬唱,这都反映出长于诗文的邵珪与以李东阳为核心的“茶陵派”诸子的密切往来。而关于其书法,文献多记载其下笔迅疾,尤善作草,颇得时人称赏。但由于早逝等原因,邵珪在后世的书名不显。

通过收藏与鉴定的行为,“邵珪”被后人“发现”了。

时间再拉回一百多年前。

时间再拉回一百多年前。

1872年,著名鉴定家王懿荣还在北京做小官,工作不忙,加上眼力不错,他有空就跑到琉璃厂打听消息,给老师潘祖荫掌眼。在一家古董店,他打算入手几件青铜器,于是晚上请店里的人喝酒,顺便讨价还价。没想到第二天收到消息,店里的青铜器,无论有款还是没款,都以高价卖给了一个洋人,青铜器的价格更是一夜之间暴涨。事觉蹊跷的王懿荣立刻四处打探,原来是当时英国驻华使馆医生Bushell的大肆购买,这一举动给当时北京收藏界带来很大震动。

王懿荣将此事汇报给了潘祖荫,感叹到:现在情况非常不妙,如果要得急,文物商就会抬价;如果稍涉观望,就可能流出国,以后可能连拓片都见不着了。当时,潘祖荫的官职是户部左侍郎,身居要职却依然对价格暴涨一筹莫展,只能向学生辈的吴大澂吐槽:“市侩居奇种种,可恨,尽已挥斥矣。囊已罄,而索值者动辄盈千累百,真不顾人死活也。”

看样子,在北京买不起了,怎么办?潘祖荫便把目光投向了南方的苏州和上海等地,希望通过地方差价来淘货。

当时,潘祖荫想买的是虢叔钟。这个虢叔钟可不一般,它属于西周晚期厉王前后器,传清末陕西长安出土。见于著录8件,现存5件。陕西是文物出土之地,吴大澂曾出任陕甘学政,和陕西的朋友及文物商联系密切。如1876年,吴大瀓曾在陕西仅用100两银子买下了吴家青铜器镇宅之宝西周愙鼎,这是一个在北京绝对无法想象的低价。

于是,潘祖荫把打探消息的任务交给了吴大澂。

这件虢叔钟早已有价。1821年,价为1200两,1831年,张廷济花了284银饼(约200两)买下,十年间价格下降了6倍,原因不详。1848年张廷济去世后,虢叔钟归了海宁蒋家。吴大澂当时打听的叫价是3400元(约2500两),潘祖荫觉得太高,但依然念念不忘且耿耿于怀。某天晚上喝酒,想起此事,他忍不住把阮元等人收藏过的三份虢叔钟拓片拿来仔细校对,并得出结论:全是假的,声称从此不再想它了。

但1872年腊月,王懿荣给潘祖荫写信,再次提起了虢叔钟的真伪问题,认为“尚不敢定”。为什么?因为他听说李山农要出一万两白银买这件东西。李山农是晚清金石界重量级人物之一,而一万两银子在当时能买下苏州的留园,是笔不折不扣的巨款。

即便如此,潘祖荫依然没有下定决心买。但没想到,南方的藏家快速下手了。谁?沈秉成,上海道台,当时南方最有钱的官员之一。至此,这场虢叔钟争夺战以沈秉成大胜收尾,据悉花了5000两,这在当时绝对是天价。

从1821年的1200两到1872年的5000两,虢叔钟在50年内价格上涨了4倍,浙江大学教授白谦慎认为,其中有一个原因需要考虑到,那就是作为当时上海的最高行政长官,沈秉成很有可能是在上海买到的虢叔钟,因为蒋生沐的后人就住在上海,那里正是文物价格最高的地方。当然,当时青铜器的价格能涨得这么快,是基于多方面原因:太平天国被剿灭,文物市场处于快速恢复期;战乱之后经济恢复,国际银价跌落;上海藏家崛起;地方差价。

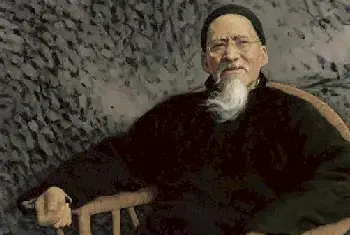

浙江大学教授白谦慎

浙江大学教授白谦慎

相较青铜器,书画市场更复杂。

1875年初,同治皇帝驾崩,翁同龢成了光绪皇帝的老师。这年三月,他在琉璃厂见到了王翚的《长江万里图》长卷,极为喜爱,叹为“天下奇观”。最初卖家开价1000两,并将此卷送到翁同龢家中,既方便看货,也利于讨价还价。翁同龢对此卷爱不释手,出价300两,但卖家非400两不卖,翁同龢最初不愿加价,卖家便上门将此卷拿走,翁同龢非常郁闷,最终还是加价买下了。其实,他原本打算拿这笔钱在城里买个四合院的,不过由此也可间接体会当时书画市场的真实购买力。

晚清圆明园被火烧后,宫中部分书画流落民间,大批明清书画进入市场,也包括今日极为珍贵的宋元书画,但趣味风尚与今日截然不同。如当时,书法方面,刘墉和钱沣的字最受欢迎,价格甚至高于董其昌。画方面,“四王”、吴恽最受欢迎,是因为他们代表了清初以来的正统画风,符合京师官员的审美趣味,因此市场价格不断走高。19世纪70年代末, “四王”的东西基本都能达到100两以上,比董其昌贵得多。

宋元书画在当时价格也不高。据翁同龢日记记载,1863年王羲之《游目帖》和颜真卿《高深帖》两卷一起,卖家索价500两;1880年,黄庭坚书法小卷开价仅60两;1893年,米芾《珊瑚帖》和《复宦帖》合卷的索价1500金,还价到1000金,却没有成交。

1876年,翁同龢在日记中记,一幅仇英为祝贺文徵明六十大寿的画轴,有文徵明本人的题诗,既稀有珍贵又品质精良,索价才100两,而四年前的1872年,沈秉成在上海却以5000两银子买下虢叔钟,青铜重器的售价居然可达仇英精品的50倍。

为何晚清时青铜器的价格远远高过书画?而当代,古代及近现代书画的价格却高过青铜器?对此,白谦慎表示,现在大多数重要的青铜器都进了博物馆,而国家文物法又有规定,出土文物都属于国家,禁止买卖。虽私下交易始终存在,但公开拍卖受到严格限制,肯定会影响青铜器的市场价格。

巨变的时代,不变的时间。实质上,这不过是时间的游戏。

中国收藏与鉴定史工作坊与会嘉宾合影(图源自浙大艺博馆“游于艺”官方微信)

中国收藏与鉴定史工作坊与会嘉宾合影(图源自浙大艺博馆“游于艺”官方微信)

2017年9月,历时两天的中国收藏与鉴定史工作坊在浙江大学紫金港校区校友楼西溪厅举行。本次工作坊由浙江大学文化遗产研究院、浙江大学艺术与考古博物馆、浙江大学亚洲研究中心共同承办,来自海内外的14位学者应邀发表了论文。浙江大学教授白谦慎期间抛出了一个问题:什么是收藏(名词)?什么是收藏(动词)?什么样的收藏在艺术史的研究中有意义?意义怎样产生和赋予?会议结束,我追问:这个问题有答案了么?白教授皱皱眉:“收藏与鉴定是一件十分复杂的事情,每个人都有自己的答案,但我自己还没有找到答案。”

这是个看似普通的问题,实质追问的则是收藏鉴定史的意义所在。

从收藏鉴定史研究本身而言,背后的文化才是人们关注的焦点。文化传播的驱动力需要扎实的研究作为基础,收藏鉴定史发展到今天,包容的声音、交流的理念和共享的价值已成共识,在互联网时代的全球文化语境中,人们考量的是新路径、新观念、新方法,期翼的是建造未来世界的图景。

只是学术研究既要一往无前探寻未知,也要常回头关照曾被忽略的“已知”。学科划分日益精细的今天,收藏鉴定史不仅是种有别于撰史论理的“方法”,更重要的是,它提供了一种更具整合性的感知途径,借此,历史想象不再是附着其它的碎片化知识,而是折返于当下与往昔间永不停步的对话,通过不断深入的研究与发现,人类能向着历史的真相更近一步。即便有生之年无法看清全部的真,能窥视到过去瑰丽倩影的一角也充满乐趣。更重要的是,通过了解所谓“真相”而产生的对所见所闻的辩证态度才是最大收获,而且就在同时,我们正在也注定成为其中的一部分。

现在,物质空前丰富,在一个似乎万物俱备、什么都不缺的年代,,精神层面的充实感必将永驻。收藏鉴定史提供的这些文化变迁的零星碎片,反复证明了当下存在的暂时性,时尚与潮流均瞬息万变,当日的收藏鉴定与今日大众买苹果8、奢饰包、国外旅游等一样常态,不仅不神秘,而且也不遥远。

中国收藏与鉴定史工作坊现场

中国收藏与鉴定史工作坊现场

浙江大学薛龙春教授在中国收藏与鉴定史工作坊开幕致辞中亦说,收藏与鉴定活动,不仅涉及到具体艺术品的甄别、传播与交易,反映不同历史时期精英或士绅文化的趣味,也与艺术创作的风气紧密关联,向为艺术史学者所重视。而艺术品同时也是特殊的商品,其装潢、包装、买卖、交易、利润等环节,近年来也获得了不同程度的关注。无论是一件作品的递藏,还是一部书画著录;无论是个体的藏家,还是一个时期的收藏全局。其脉络与意义都应置诸具体的历史语境中加以探求与解读。鉴定研究除了为艺术史研究提供“真品”,这一此间发现的“伪作”,其产生的动机与知识结构,也是理解过往人心、经验与观念的有益材料。在他看来,收藏与鉴定之间所形成的张力同样也发展出关于品位、价值观及运作方式等方面的新话题,这在一定程度上已经超出了传统艺术史研究的边际,而与社会史、文化史等领域中的众多命题存在着对话乃至交锋、置辩的潜力。

所以,因与文化紧密相连,只要文化一发力,收藏与鉴定就必与个人息息相关。

![龚继遂:互联网交易将如何转变传统拍卖市场[图文] 龚继遂:互联网交易将如何转变传统拍卖市场[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0rmfflenl0h.webp)

![石雕大师倪东方:专注于一件事 努力干好一件事[图文] 石雕大师倪东方:专注于一件事 努力干好一件事[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nsn3gvkbdeb.webp)

![化腐朽为神奇的赫普沃斯雕塑奖进行时[图文] 化腐朽为神奇的赫普沃斯雕塑奖进行时[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/z4x43jgdfsu.webp)

![客太行山里刘庚艺术馆[图文] 客太行山里刘庚艺术馆[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rfbgxwa4kll.webp)

![艺术名家刘俊京先生[图文] 艺术名家刘俊京先生[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dscphgg33gx.webp)

![顾大明己亥年吕梁李家山写生记[图文] 顾大明己亥年吕梁李家山写生记[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kwgcwtfull1.webp)

![书画家胡胜利:熔古铸今 韵味绵长[图文] 书画家胡胜利:熔古铸今 韵味绵长[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rmfcepwkfv4.webp)

![朱浩云:从中华书局走出的海派大家沈子丞[图文] 朱浩云:从中华书局走出的海派大家沈子丞[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jimdmigwbgk.webp)

![美国当代艺术家琼斯的创作:此国旗非彼国旗[图文] 美国当代艺术家琼斯的创作:此国旗非彼国旗[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/141uakx1g00.webp)

![陈忠村的绘画艺术[图文] 陈忠村的绘画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/af1ghlp32cj.webp)

![美术史之外:中国收藏与鉴定的历史[图文] 美术史之外:中国收藏与鉴定的历史[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cuthwztbpxl.webp)

![齐白石爱国画作《祖国颂》鉴赏[图文] 齐白石爱国画作《祖国颂》鉴赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/achmaq31mlx.webp)

![张大千艺术市场解析[图文] 张大千艺术市场解析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vy3abdhnp51.webp)

![艺述中国·年度影响力艺术家—苏冠人[图文] 艺述中国·年度影响力艺术家—苏冠人[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/om5bft1bjt2.webp)

![道法自然 直抒性情—当代著名画家苏冠人作品鉴赏[图文] 道法自然 直抒性情—当代著名画家苏冠人作品鉴赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wi1dpse0q3p.webp)

![吴冠南花鸟画:绚烂奔纵的写意[图文] 吴冠南花鸟画:绚烂奔纵的写意[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/godv5xr5jx5.webp)

![走向世界的苍松画家禹化兴[图文] 走向世界的苍松画家禹化兴[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1b0jxnkzfzy.webp)

![陈振,以写意笔墨为精神气韵,把热带雨林花鸟描写的生动而传神,自由而生机[图文] 陈振,以写意笔墨为精神气韵,把热带雨林花鸟描写的生动而传神,自由而生机[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nxmokwpvj2l.webp)

![用泥土和火焰绽放敦煌艺术---艺术家罗红[图文] 用泥土和火焰绽放敦煌艺术---艺术家罗红[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/23ybozkgybz.webp)