辽代建筑构件

在“大都会”看展览时,愿意了解艺术品来历的人,都会驻足浏览展品旁的展签。通常略疏离于其他文字的最后一行,十分简略地提供了藏品的来源。比如亚洲两个展厅间通道的墙壁上,悬挂着辽代狮纹的建筑构件,上面标识着属于夏洛特、韦伯的个人收藏,并由1992年捐赠于大都会博物馆。

辽代建筑构件介绍

在这里,稍作简单的梳理,就会对该馆的藏品来源有所了解。在19世纪下半叶博物馆成立之初,馆藏文物以石油大王洛克菲勒、金融巨头摩根及其他几位艺术家、理财家、收藏家捐赠的藏品为主;20世纪初,馆藏文物的核心来源为以基金会名义到世界各地大量购买入藏的文物。出现率较高的基金会有狄龙、赛克勒、梅隆等。狄龙基金会主席曾任职大都会博物馆董事会主席,赫赫有名的赛克勒家族捐赠了“牙医”(赛克勒)本人早年收藏的元代广胜寺彩绘壁画。捐赠人以投资名义捐钱,设立专项基金会,亦可直接赠予其收藏,还能以基金会名义帮助博物馆收购文物,这其中会拟定详实的合同文本,规定文物以后的流通及资金的走向。

这些富豪个人或家族可从中获得“福利”,如免税的配额,加入博物馆董事会的资格及相应收取分红。他们的名字也将铭刻在博物馆内,成为一种骄傲的资本。以姓氏命名的独立展厅少说也有十几个,比如罗伯特·雷曼翼(Robert Ryman)、迈克尔·C·洛克菲勒翼(Michael, C. Rockerfeller)、亨利·R·克拉维斯翼(Henry, R. Kravis)、莉拉·艾奇逊·华莱士翼(Lila Acheson Wallace)等,都是为纪念早期对建馆有贡献的重要捐赠人。

以捐赠人雷曼命名的展厅

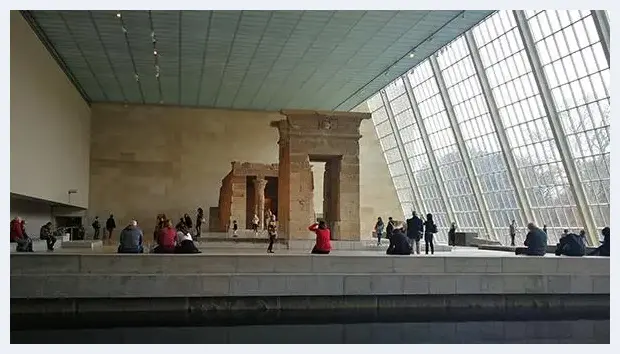

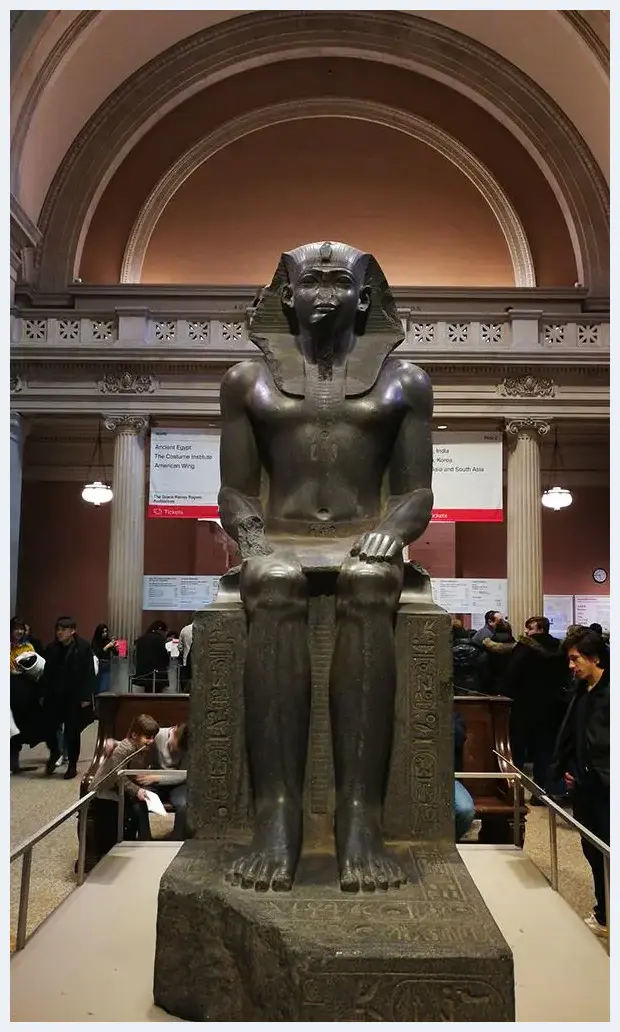

纽约大都会艺术博物馆最享誉世界的要数埃及艺术展馆。这里要提及的是一种特殊的入藏形式,即通过考古发掘获得文物。自1906年以来,“大都会”持续35年在埃及展开发掘工作,由于阿斯旺水坝的建设,将发掘的神庙、金字塔以馈赠的方式将其入藏,这就是大都会唯一一座玻璃展厅——“丹铎”神庙(131展厅)的由来。

丹铎神庙

博物馆先后把购买的36000件文物从埃及运回纽约,时间跨度从旧石器至罗马帝国时期,林林总总,将埃及的宗教、历史与日常生活“一网打尽”,其中大批量彩绘木棺和木乃伊等珍贵的丧葬文物成为该馆主打藏品。这里虽然拥有32个展厅,但展品摆放还略显“拥挤”,另辟出8间研究厅,供人们体会发掘者收集、整理文物的过程。埃及艺术馆位于大都会一楼的中心位置,可知其面积之大、展品之丰富,几乎比肩伦敦大英博物馆。

埃及展厅入口

浏览下一百年来中国艺术品的来源和入藏方式,就会发现,20世纪初,中国内外交困,无暇顾及文化遗产保护,致使大量的古代文物被盗取而流入市场,在石质佛像与壁画的表面,仍依稀可见当年为截断方便出境而刻意造成的裂痕。

一百多年间,曾有多个国家以追讨海外文物的方式,向美国国务院和相应博物馆发出公函和抗议。1925年,“大都会”东方艺术部主任曾将1900年入藏的天坛流失的瓷斗,归还中国。追讨行为是合理诉求的表达,但放大就会形成民族主义的情绪,视而不见又会增加违法的文物倒卖行为,破坏国际文物安全。

2018年2月底,在中国流失文物艺术品交接仪式上,美方返还了由其联邦调查局查获的中国文物361件(套)。这是继2009年,中美双方签署限制进口中国文物的政府间的谅解备忘录以来,美方第三次返还中国的海外流失文物。相关协议的修订、合作备忘的续签,用以保证“大都会”及其他美国博物馆入藏的中国艺术品均会以拍卖或收购的合法手段获得,但凡过程中有违法、违规的成分,中方可以通过正当的司法、外交、协商等程序追索返还相关文物。过去10年间,共运送4000余件文物“回家”。

此外,“大都会”每年都会挑选重复馆藏或小有瑕疵的展品在市场上售出,用以购买合适的新艺术品。这些灵活机动的“换血”手段让文物迅速“活”起来。

文物背后的“故事”不仅通过讲解者的口口相传,多种多样的展出形式也能“让文物说话”。

比如,二楼大厅的临展“肢体转换”(Body Transformation),展出来自世界各地贵金属质地、珠宝点缀的饰品和首饰,具有极高的价值和可看性,一时成为纽约时尚界、文娱界与广大游客竞相追捧的焦点。围绕着装饰艺术的主题,抽取文物信息的元素,进而重现文物的生命力。这些做法践行了“文物是博物馆的核心资源”这句话。“大都会”对艺术品的高效利用,是其发展150多年仍屹立于世界博物馆之林的法宝之一。

肢体转换展

以公众服务为立馆宗旨,兼顾公益和效益的非盈利性质的“大都会”,近十年来却面临严重亏损局面。4000多名员工的薪酬,纽约市高昂的物价和运营支出,董事局成员和总裁的巨额红利与年薪,因注重当代艺术而备展开设的分馆,原定的多笔财源迟迟未能入账等因素,都是使其陷入亏损的原因。

2017年卸任“大都会”馆长兼CEO的托马斯·坎贝尔(Thomas, P. Campbell)也因此毁誉参半。在他任职期间,有90名职工陆续被裁员。他本人因资金赤字、人事变动、经营不善、高管年薪增长等问题面临诸多非议,最终辞去馆长一职,也让一直以来享有盛名和美誉的大都会蒙上了一层阴影。

在纽约州政府每年给予该馆预算额度约8%的支持外,门票与会员费收入逐渐成为博物馆获取资金的主要渠道。但这些举措均难以在短期内使大都会扭亏为盈,博物馆的资金亏损从2010年的约300万美元上升到2018年的7000万美元。

“大都会”的困境颇为典型。

它不像史密森尼(The Smithsonian Museums)博物院,是一个规模较大的博物馆综合体,集自然科学、人类学等多种类型博物馆和研究中心为一体,旗下十几个博物馆(除了纽约一所,其他都在华盛顿首府),均由政府主管,并承担全部运营经费。

“大都会”也不同于盖蒂博物馆、亨廷顿图书馆等资金充裕、私人经营的体制。

大都会以及相当一部分的美国博物馆,建立之初通过私人投资与捐赠,进而通过董事会吸引社会各界融资并不断发展壮大。

它的立馆宗旨与公立博物馆毫无差别,而经营模式又参照私立博物馆的机制。这种私为公用的服务理念,以及利用资本与文物市场进行运作和建设的模式,在相当长的时间里,占据了私营和公立两方面的优势,收获了巨大的正面社会效益。十几年前,国内学者在撰写关于美国当代博物馆的著作时,提及董事会制、会员制的巨大优势。但经过长期发展,两者的短板逐渐暴露出来,公私之间的不平衡,从逐年增加的运营成本上显现出来。

“大都会”博物馆的财务状况或许是特例,背后有更深层次的经济因素的影响。然而,“大都会”博物馆运营中遇到的问题,关涉博物馆建设、日常运营等实践中的诸多世界性问题,则提醒我们这些博物馆事业的管理者和运行者,必须思考,目前的理念能否与国情现状契合,如何平衡博物馆的短期利益与长远利益等基本问题。

![李江·诗情叙事 唯美追求[图文] 李江·诗情叙事 唯美追求[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nnfhg4uvmpl.webp)

![陈瑞献——孤独的华人院士[图文] 陈瑞献——孤独的华人院士[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jh1oqvbwnov.webp)

![徐冰澳门谈文字:专注于文字创作是希望改变思维[图文] 徐冰澳门谈文字:专注于文字创作是希望改变思维[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3vhcyjzzw4n.webp)

![双说顾恺之与王献之的《洛神赋图》[图文] 双说顾恺之与王献之的《洛神赋图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zkmffbqswp5.webp)

![何岩:抱朴守真 汲古传薪[图文] 何岩:抱朴守真 汲古传薪[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zuv3i4p5dm0.webp)

![艺术和搞新花样区别在哪[图文] 艺术和搞新花样区别在哪[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jmdxqgm2laa.webp)

![2016伦敦艺博会凸显市场信心 绝大多数画廊表示乐观[图文] 2016伦敦艺博会凸显市场信心 绝大多数画廊表示乐观[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jukrq2suojy.webp)

![收藏陷阱?名人信札手稿不“单纯”[图文] 收藏陷阱?名人信札手稿不“单纯”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tn5sptgri1l.webp)

![萧沉:略说八大山人的书法[图文] 萧沉:略说八大山人的书法[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fegjf3ekqnc.webp)

![观李徳哲博士的“道”[图文] 观李徳哲博士的“道”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mdssh4o0shc.webp)

![浅议何香凝的艺术创作[图文] 浅议何香凝的艺术创作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bdzplk0npmm.webp)

![种族冲突和军阀:缅甸翡翠业的阴暗面[图文] 种族冲突和军阀:缅甸翡翠业的阴暗面[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/adeuzyqtsgb.webp)

![翰墨飘香 丹青溢彩——著名画家王成书作品欣赏[图文] 翰墨飘香 丹青溢彩——著名画家王成书作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nlss3203cin.webp)

![乐趣还是投资?聊聊艺术玩具的收藏[图文] 乐趣还是投资?聊聊艺术玩具的收藏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4ap3xz5fa5t.webp)

![冯跃国——中国当代最具投资升值艺术家作品解析[图文] 冯跃国——中国当代最具投资升值艺术家作品解析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/taazfgt5few.webp)

![世界著名当代艺术巨匠陈鸣楼[图文] 世界著名当代艺术巨匠陈鸣楼[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x2c2dvlr4mw.webp)

![花鸟情淋漓 丹青意天成[图文] 花鸟情淋漓 丹青意天成[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wychfvvo4qr.webp)

![潘天寿“一棵松树”2亿多![图文] 潘天寿“一棵松树”2亿多![图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/q3jj5gxzogt.webp)

![彩墨丹青 董春莲老师泼墨作品赏析[图文] 彩墨丹青 董春莲老师泼墨作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uzqjsv5celz.webp)

![论博物馆创新维护的重要性[图文] 论博物馆创新维护的重要性[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mzw4qnhzr14.webp)

![【文脉华彩·罗建泉】时代颂歌|罗建泉国画艺术[图文] 【文脉华彩·罗建泉】时代颂歌|罗建泉国画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0dzx5sdzolt.webp)

![刘玉来:提高素养更上一层楼[图文] 刘玉来:提高素养更上一层楼[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ynutks51auq.webp)