今天,在欣赏一件被归类为“当代艺术” 的作品时,我们在多数情况下都会感到一头雾水。这时候,也许我们会听到这样一种论调,它通常来自于一些看起来十分内行的观众:“这件作品不错!很当代!” 在这里,“当代”好像成了一个十分具体的形容词。可问题也随之出现,“当代艺术”艺术的“当代”到底是什么意思,凭什么“当代”了就等于作品优秀了?它可 以被当作是判断艺术品价值的标准吗?如果是,“当代”的标准又是怎样的?我们可以把它等同于中国现代文学史的官方话语中“当代作家”的“当代”吗?还是, 这里的“当代”有更为深刻和复杂的含义?

为此,读立摄影研究小站将开始不定期分享几位从事不同工作、拥有不同知识结构的作者对这一问题的思考,进而形成一个关于“当代艺术”之“当代”概念理解与辨析的小专题——理解当代。

本期为大家分享的是青年独立艺术家程新皓的《辨析“当代性”与“新奇性”》,文中他将梳理追求新花样,即“新奇性”,是如何成为审美判断主要标准的,并将它与“当代性”进行概念上的辨析,以清理人们对“当代性”与“新奇性”之间关系的普遍误解。

当代艺术中所体现出之“当代”,我们可以认为是时间的断裂状态:时间切面并不被看做从过去的时间到未来的时间之间的平滑过渡,而是同时独立于过去与未来的节点,既附着于时代又同时独立于时代,由此得以构成特定的问题发生的空间。

在这样的时间中,当下摆脱了历史合目的性的宰制,而成为思考的单一而纯粹的核心。[1]体现出这种对时间的特殊配置的艺术作品,我们便能够认为其具有“当代性”,而称之为当代艺术。

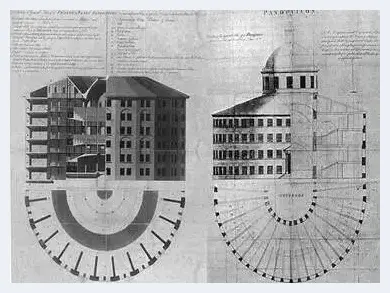

下图为福柯在《规训与惩罚》一书中提到的全景敞视监狱的模型示意图。福柯着述中一直在关注规训的历史、临床医学的历史、精神病学的历史。他对这些历史的谱系学式梳理的着眼点实际上正是当下。在他的眼中,当代性的发生伴随着对问题化的过程的诊断,它是一个在特定的时代意识到这个时代的断裂性的状态。

在这种当代艺术中,我们必须要回答,在我们所处的当下,我们到底在面临着什么?我们如何建立与当下的关系,以及建立起怎样的关系?[2]

然而,这种“当代”却常在实际的使用中被误用做一种时间上的划分,以此为前提,人们也更习惯于将“当代”等同于那些现代主义时期之后具有“新奇性” 的艺术实践,并进一步的将它作为了某种审美判断的标准。这种误解的产生或许是由于在实际的操作中,人们并没有理解当代性的内在逻辑究竟是什么,而只是出于 某种思维惯性将其外在的风格视为当代艺术的本质特征来进行判断,这一貌似正确的决断使得当代艺术被庸俗化为“具有新奇形式的艺术”。

然而,如果我们对“追求新奇性”做谱系学式的追溯,就会发现它其实不是当代艺术的新发明,而是来自于比它早先的艺术传统中。从这个角度上,我们可以说,对新奇性进行诊断和反思本身就是当代艺术的任务之一。

荒诞之处在于,这种本该被当代艺术反思的新奇性,却在实际使用中反而成了判断艺术作品是否为真正的当代艺术的某种颇为教条的“公理”。在此我们必须追问,这种求新的传统是因着怎样的惯性,被接纳为对当代的考量?

克里斯特勒:《文艺复兴时期的思想与艺术》,邵宏译,东方出版社,2008

为了了解求新是如何成为艺术中最根深蒂固的传统,我们有必要在此简单梳理一下艺术中“新奇性”这个概念的谱系。通常,新奇性的概念与创造性连接在一 起(克里斯特勒认为创造性可以被定义为“某种创造新奇之物的能力”)[3],而将新奇性/创造性作为艺术杰出性标准的历史,其实并不早于十八世纪末开始的 浪漫主义时期。

在希腊/罗马传统中,艺术没有被看做是一种具有创造性的活动。实际上,在希腊语中,我们甚至找不出可以与“创造”相当的词语。[4]

此时的艺术家不是创造者,因为创造的概念意味着行动的自由,而对希腊/罗马传统来说,艺术是按照一套既定的规则制造产品的能力——他们并没有制造出新的事物——,艺术家只是在模仿存在于自然中的事物。[5]

唯一的例外是诗歌。在希腊,诗歌来自于神启,它不是在进行模仿,也不受规律的宰制。但在此时,诗歌却是不属于艺术的(艺术正是被定义为服从于一套既有规则的活动)。

在希腊传统中,艺术被看做是服从于一定规则的活动,“创造性”恰好是“艺术”的反面。

直到罗马时期,才有人将这种行动之自由的特权赋予绘画,贺拉斯就曾写道:“大胆去尝试随心所欲的创作,并非诗人的特权,画家也未尝不是如此。”

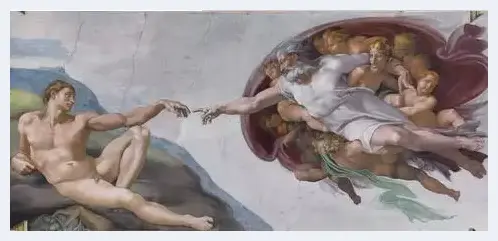

从基督教时期开始,“创造”这个词语开始被大量使用,但它仅仅是被用来指代上帝的创造,创造者与上帝同义,这意味着艺术家也没有被当成创造者,他们的实践是模仿而非无中生有的创作。

只有到了文艺复兴时期,艺术家才逐渐从神的手中获得了创造的权力,但此时,在形容艺术家的创造性时,人们使用的仍然不是“创造”这个词语,而是“想 起了”(excogitatio,斐奇诺)、“预先决定了”(preordinazione,阿尔伯蒂)、“虚构”“形成”“转化” (finzione/formatura/transfigurazione,帕特里奇)。[4]

在文艺复兴时期,随着艺术家地位的提高,创造性开始由上帝让渡给艺术家。但此时“创造”这个词仍然不被用于形容艺术的创作。

从此时直到十八世纪,虽然随着艺术家地位的提升,这种实质上的创造性逐渐从上帝的领域让渡给了卓越的艺术家,但它却从来没有被当做艺术卓越性的评价标准,因为直到此时,艺术(以及蕴含于其中的美感)都被认为是具有客观的属性,而非主观的判断。[6]

歌德甚至曾贬斥这种包含于艺术作品中的主观倾向。他认为“一切处于倒退和瓦解之中的时代都是主观的,与此相反,一切前进上升的时代都有一种客观的倾向。……一切健康的努力都是由内心世界转向外在世界,……一切伟大的时代都是努力前进的,都是具有客观性质的。”

在他的观念中,艺术的题材不需要是原创的,而只需要符合于思想的传达,只需要运用恰当:“我的作品中的东西都是我自己的,至于它是来自于生活还是来 自于书本,这是无关紧要的,关键在于我是否运用得恰当。……我的梅菲斯特也唱了莎士比亚的一首歌。他为什么不应该唱?如果莎士比亚的歌很切题,说了应该说 的话,我为什么要费力来作另一首呢?我的《浮士德》的引子也有些像《旧约》中《约伯记》的引子,这也是很恰当的,因此我不应该受到谴责,而应该受到赞 扬。”[7]

从18世纪末的浪漫主义运动开始,创造性新奇性开始被作为衡量艺术的标准之一。从这一时期开始,大量新的题材和新的表现方式被补充进艺术的传统中。

对创造性/新奇性的真正转折点发生在十八世纪末。在这个世纪,诗歌、音乐和视觉艺术第一次被作为美的艺术而归为一类。[8]“创造性”这个词语被赋 予了人类艺术家。“艺术家不再受理性或规则的左右,而是任由感觉与情绪、直觉与想象来支配;他制造的新奇和独创的作品,在达到最高成就时他是一位天才。” [3]

此时,重要的不再是艺术中所包含的思想和价值,而是作品是如何被创造的:从题材到手法,几乎所有因素都在创造新/新奇性标准的辖制下。[9]在这个 时代所表现出来的倾向被称为“表现美学”,它将艺术家视为一个表现思想的主体,因而成为理解艺术中的主要对象,决定性的审美因素不再是作品所体现的事物, 而是体现的方式,是这种方式在多大程度上显露出创作者的个性。[10]

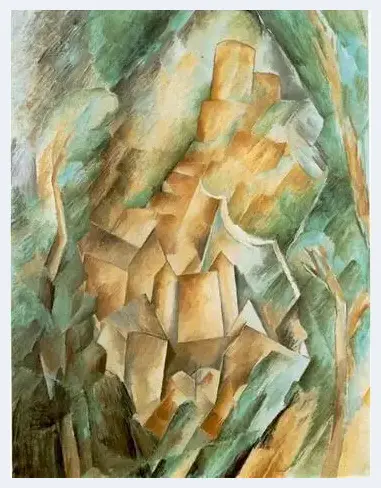

进入现代主义时期之后,以往浪漫主义中那种对新奇性的追求在改头换面之后,仍被继承了下来。在现代主义的话语中,艺术是具有反身性的实践:它所回应的对象并非艺术之外的现实,而就是在此之前的艺术传统。它针对这种传统进行批判和回应,并以此形成新的传统。

下3图分别是现代主义画家塞尚、波拉克和马列维奇的作品。现代主义时期,绘画媒介的本质在格林伯格的叙述中是其平面性,而整个现代主义时期的绘画实践就被化约为一种通向平面性的过程。在类似的方案中,现在只是一个过去通向未来的连续性中的点,前卫的姿态替代了具体的方案。

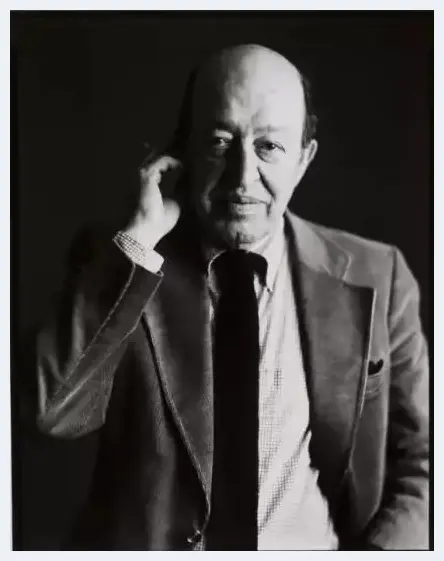

应当注意的是,在格林伯格对现代主义的抽提中,艺术(或者说艺术中以媒介划分的各个门类)实际上被简化为一种带有进步论倾向的线性实践。[11]在此,新奇性虽然不是现代主义的直接目标,但从客观上来说,在现代主义那里,艺术的传统却的确呈现为一种不断翻新的迭代模式。

在其他版本的现代主义中,这种重新制造传统的方案甚至都进一步遭到抛弃,而表现为一种纯粹的先锋性和历史前卫主义。在类似的方案中,现在只是一个过 去通向未来的连续性中的点,前卫的姿态替代了具体的方案。[12]它用对未来的激情代替了对现实的认同,将自我肯定的抱负变为了一种必然的自我解构和自我 否定。它赋予自己历史性,把求新的无限运动视作批判性的超越。[13]而在此过程中,这些不断出现的“新奇”一旦被创造,就成为了新一轮的解构对象。

在这种不断的迭代当中,本来应该包含在艺术中的问题意识被丢弃了,前卫的姿态已经取代了作品赖以成立的完全方案,一切作品都成了依附于前人作品的一 层洋葱式的“薄膜”,成了单纯的对新奇形式与新奇观念的追求。然而,失去了问题意识支撑的新奇其实已经不再具有太多意义。过去的新,此刻的新和将要出现的 新不再具有实质的区别,这些对新奇的追求成为了一种同质化的实践。[14]

图为美国着名艺术批评家克莱门特·格林伯格(ClementGreenberg)。在格林伯格对现代主义的抽提中,艺术(或者说艺术中以媒介划分的各个门类)实际上被简化为一种带有进步论倾向的线性实践。在此,新奇性虽然不是现代主义的直接目标,但从客观上来说,在现代主义那里,艺术的传统却的确呈现为一种不断翻新的迭代模式。

我们所关注的当代就是在这种对现代主义线性实践的反思之中登场的。此时,作为一种宏大叙事的现代主义已经因其内在的矛盾和外在的质疑而变得千疮百孔,不可信任。而在此之外,新的传统或者新的解决方案并没有生成。

整个当下表现为一个现代主义坍塌(虽然还有残余)之后的废墟,所有的人都在试图从中寻找材料,去搭建新的结构。这或许是一个历史上从未出现过的混乱 时期,所有前现代、现代、后现代、超现代和它们坍塌后的材料都在同一时间并行。现代主义和现代主义之前的那些试图构造某种宏大体系的尝试失败了,当下已不 再具有可以被直接接受的范式提供使用。

如果说现代主义的理想是所有艺术家共同实践并最终完成一个方案的话,那么此时则是每个艺术家都在不同的道路上实践,按照自己的诊断完成自己的方案。而在这些方案之间,除了其实质上的相异之外,我们也很难找到一种一以贯之的叙述框架来涵盖这些所有的艺术实践。

在这个时间点上,当下确乎从历史-未来的线性时间中断裂出来,置身其中的每个人都只能重新去寻找材料,用历史的碎片构筑自己与当下的链接。我们必须 清醒的认识到,这些在同一时间并行的,具有外在同时性的时间不再具有内在的同时性和逻辑的连续性,从而无法被当做大写历史的主体来被放到现成的框架中认知。

在现代主义坍塌(虽然还有残余)之后,所有的人都在试图从中寻找材料,去搭建新的结构。像比利时画家雷内·玛格丽特的完成于20世纪上半叶的超现 实主义作品也是在这个时候重新进入了艺术家的视野,波普艺术、极少主义及观念主义的艺术家们都争相将玛格丽特这样的画家作品视为他们创作的重要资源。

我们在谈论当代时面对的就是这样的事实。从好的方面说,它逼迫我们从惰性的传统中跳出,审视那些曾经被直接接受的前提,审视当下和世界自身。

此时,我们应当重提重提那些被现代主义所抛弃的东西(为什么不呢?),比如客观、持久和经典,并重新审视这些概念在当下生效的路径与可能性。而从相 对消极的方面来说,在当代,每一条探索的道路都成为了孤独的道路,再难有人前仆后继地去穷尽一种可能性了。我们所面对几乎每一位作者都在按照不同的逻辑在 进行创造,而在这些不同逻辑的展开中,作品自然呈现出了不同的风格。

不过在今天,即使从风格上或者题材上具有极大相似度的作品,也很可能不存在内在的亲缘关系,当然也就无法就它们放到同一个框架下进行讨论。在作品背 后所关注的问题和作者回应这种问题所采用的逻辑成为作品核心的当下,这种泛化的形式主义分析已经不再可能。我们唯一能够做的就是回到具体的实践中,逐一去 分析它内在的逻辑,分析它在具体场域生效的可能性,分析它和其它实践中可能的联系。

我们应当重提重提那些被现代主义所抛弃的东西,比如客观、持久和经典,并重新审视这些概念在当下生效的路径与可能性。马奈完成于1863年的《草 地上的午餐》艺术史中的最为人们所熟知的一幅作品之一,但生活在不同时代的艺术家在面对这一经典名作之时,却给予了截然不同的回应。在一流的艺术家那里, 如何让经典获得审美现时性,让经典在当下生效,从来都是比单纯的模仿重要得多的问题。

由于来自各不相同的逻辑,也由于被广泛解放的媒材与手法,从客观上讲,当代的艺术作品似乎都具有了新奇的特征。但正如之前所说的,这种新奇并不必然 达至其当代性。在大部分情况下,只有当忽略(或者没有能力理解)其中内在包含的问题和展开的逻辑,错误的将之化约为风格层面的时候,这种新奇性才被迫被提 出,成为了判断的标准,而对“当代性”的误用也因此而产生。

此刻,我们还能多说一些。从上述的梳理中,新奇性/创造性作为艺术的评价标准,开始于十八世纪末兴起的浪漫主义运动,而在之后的两百多年间以不同的 面貌出现,占据了重要的位置。如果我们从希腊谈起的话,这种求新的传统只不过是近三千年中一段短暂的时间,在它之前以及与它同时,艺术还服膺于其他的标 准:在不同的年代,我们可以谈到美,谈到风格、对自然的模仿、人性、情感、实用性等等很多要素。当然也不能忘记那条现在已被抛弃,但统辖了艺术之美两千年 的标准:尺度与比例。

实际上,我们从未面对一个单一的传统,更从未面对一种单一的标准。如克里斯特勒所言,在今天(或者在任何时候),“即使认为原创性是艺术杰出性的一 个必要条件(我不这样认为),我也将提出强有力的理由证明它至少不是一个充分条件。……原创性不是艺术作品中的主要因素,并且不应该是艺术家的主要目标。 他的目标应该是制作一件好作品,如果他成功了,那么他也将成为原创的。”[3]

(胡昊、和文朝与吕楠对本文初稿提出了修改意见,在此一并感谢)

注释

[1]见福柯、本雅明、阿甘本:什么是当代?,汪民安:《什么是当代》,新兴出版 社,2014。对于福柯,当代性的发生伴随着对问题化的过程的诊断,它是一个在特定的时代意识到这个时代的断裂性的状态;对于阿甘本,当代性则是一个与时 代产生距离而得以回望这个时代的状态。在福柯-阿甘本的意义上,这种当代性更多的意味着同时代,可以被放置在任何一个时间点上来进行讨论,而他们的概念都 涉及到一个行动的主体(处于特定时代中回望自身的人)。见我们的当下为何,福柯:《福柯直播(1961-1984年访谈录)》,王立秋译;何为当代?,阿 甘本:《什么是装置》,斯坦福大学出版社,2009

[2]在格罗伊斯的叙述中,我们的时代是这样一种时代:“我们于其中重新考量——不 是抛弃,不是反对,而是分析和重新思考现代的规划。”“当下已经不再是一个过去通往未来的转折点,它反倒成了过去和未来的永久性重写,对于历史的永久性重 写的场域。”而在此情况下,“当代艺术可以被看做是和对现代规划的重估相关的艺术。……不仅意味着在场、在此时此地,还意味着“同时间一道”而非“在时间 之内”。”详见鲍里斯·格罗伊斯:时代的同志,《什么是当代艺术?》,e-fluxjournal编,金城出版社,2012

[3]“创造性”与“传统”,克里斯特勒:《文艺复兴时期的思想与艺术》,邵宏译,东方出版社,2008

[4]创造性:概念史,塔塔尔科维奇:《西方六大美学观念史》,刘文潭译,上海译文出版社,2013

[5]艺术:概念史,塔塔尔科维奇:《西方六大美学观念史》,刘文潭译,上海译文出版社,2013

[6]美:概念史,塔塔尔科维奇:《西方六大美学观念史》,刘文潭译,上海译文出版社,2013

[7]歌德,艾克曼:《歌德谈话录》,洪天富译,译林出版社,2002

[8]艺术的近代体系,克里斯特勒:《文艺复兴时期的思想与艺术》,邵宏译,东方出版社,2008

[9]就这点,歌德进行过批评:“最近出现的大部分作品之所以是浪漫的,并不是因为 新,而是因为病态、软弱;古代作品之所以是古典的,也并不是因为古老,而是因为强壮、新鲜、愉快、健康。”“就拿法国人目前的这场文学革命来说,起先要求 的也不过是较自由的形式。可是法国人并不停留于此,他们在反对旧有形式的同时,也拒绝以往的内容。……当读者尝惯了这种加了许多胡椒粉的饭菜之后,就嫌这 还不够味,永远要求更加强烈的味道。一个有才能的青年作家想产生影响,博得公众承认,而又不够伟大,不能走自己的道路,就只得牵就当时流行的审美观,而且 还要努力在描写恐怖情节方面胜过前人。在这种追求表面效果的竞赛中,一切深入研究、一切循序渐进的才能发展和内心修养,都抛到九霄云外去了。对一个有才能 的作家来说,这是最大的灾祸。”见歌德,艾克曼:《歌德谈话录》,洪天富译,译林出版社,2002

[10]历史性与艺术性,达尔豪斯:《音乐史学原理》,杨燕迪译,上海音乐学院出版社,2014

[11]格林伯格做的是一种描述性而非规范性的叙述,具体到现代主义绘画而言,他所 梳理的通向平面性的过程只是他所观察到的一种现象,而非是对“现代主义绘画就是要通向平面性”的论断。但另一方面,他的确认为艺术的不同媒介都具有本质的 属性,而现代主义的发展正是要排除核心之外的东西,而直抵这些媒介的根本属性。由于格林伯格的影响力,这使得在实际艺术实践中不同作者的真实逻辑都被简化 为这种线性的叙述,或者说被迫放入这个线性发展的过程中进行考察。但这种指责并不能由格林伯格本人来担责。

[12]对比之前所述的当代性对当下的强调,站在其对立面的恰好是这样的历史前卫主义,而非保守主义。

[13]未来教:先锋派与正统叙述,贡巴尼翁:《现代性的五个悖论》,许钧译,商务印书馆,2013

[14]艺术家安塞尔姆·基弗将这种艺术针对自身来思考的状况视之为一种乱伦:“为 艺术而艺术的东西已经太多了,它们提供不出多少精神食粮。艺术是非常具有乱伦性的,那是一种艺术对另一种艺术的反应,而不是对世界的思考。当它对艺术以外 的事物做出反应,并且的确是出自某种深层需要时,就会处于最佳状态。”见1987年6月10日基弗与唐纳德·库斯皮特的非正式对谈,收于《国际当代艺术家 访谈录》,翟晶译,江苏美术出版社,2002

![细读纽约春拍数据[图文] 细读纽约春拍数据[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0ey2v5godv0.webp)

![《梦》序言:请给我一炷香的时间[图文] 《梦》序言:请给我一炷香的时间[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/idfjy0ybn3p.webp)

![许钦松:中国画学会要回归学术本身[图文] 许钦松:中国画学会要回归学术本身[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uvnw1h2xtlg.webp)

![作画又作诗 国画艺考提高门槛为哪般[图文] 作画又作诗 国画艺考提高门槛为哪般[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3jy0id2hj0y.webp)

![不忘初心——2022最美中国新汉画创始人[图文] 不忘初心——2022最美中国新汉画创始人[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ovfngfbylap.webp)

![长春文玩市场标高价 实际价格却比去年降五成[图文] 长春文玩市场标高价 实际价格却比去年降五成[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jqaot3orefb.webp)

![张大千泼墨泼彩技法代表性传承人——谢泰伟[图文] 张大千泼墨泼彩技法代表性传承人——谢泰伟[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bgcfzf4sovd.webp)

![汉画巡展中 我们需要思考的事[图文] 汉画巡展中 我们需要思考的事[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xhsm3kw5kev.webp)

![仲星明谈苗绣收藏:我不收藏就被日本人收走了[图文] 仲星明谈苗绣收藏:我不收藏就被日本人收走了[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nbikp5ou3bk.webp)

![李小山谈何多苓:因偏执而纯粹 因纯粹而优雅[图文] 李小山谈何多苓:因偏执而纯粹 因纯粹而优雅[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/r0xyhozunox.webp)

![象形书法出神入化 此境界唯静心凝神[图文] 象形书法出神入化 此境界唯静心凝神[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xungwwq4juw.webp)

![如何看待建筑的艺术性与可持续性[图文] 如何看待建筑的艺术性与可持续性[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uiyjyaiw4c3.webp)

![花香人间 公益我心——记牡丹画家解长河[图文] 花香人间 公益我心——记牡丹画家解长河[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pzn5l2f5yub.webp)

![中国人缘何赴日淘宝[图文] 中国人缘何赴日淘宝[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/m1ddb20a1wg.webp)

![海上雅集精品赏析:齐白石花卉册页[图文] 海上雅集精品赏析:齐白石花卉册页[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kpzow4tmkwk.webp)

![冯少协:油画写真千年古镇[图文] 冯少协:油画写真千年古镇[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0i0dftsimsn.webp)

![荣宝斋上海拍品赏析:林风眠《双鹭》[图文] 荣宝斋上海拍品赏析:林风眠《双鹭》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iywmjiqziov.webp)

![潘天寿“一棵松树”2亿多![图文] 潘天寿“一棵松树”2亿多![图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/q3jj5gxzogt.webp)

![在森美术馆读盐田千春[图文] 在森美术馆读盐田千春[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/meyxlprg5hl.webp)

![丝绸之路北方行·赵文元研究八[图文] 丝绸之路北方行·赵文元研究八[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5r23mjylez2.webp)