需要和艺术图像打交道的文字工作者常常感佩美国博物馆的慷慨。相比之下,要获得中国博物馆馆藏的高质量图片仿佛就不是那么容易,是我们的博物馆“小气”吗?这么说未免有失公平,一切只欠东风都得是万事俱备在先。

大都会艺术博物馆藏唐代三彩仕女俑

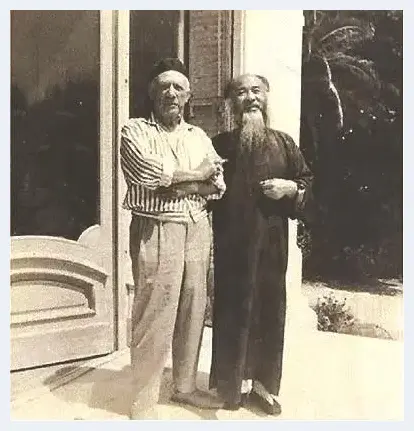

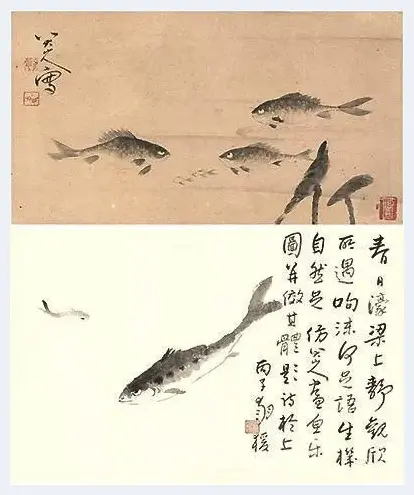

说到画家张大千,应当是无人不晓了,他画路宽,技法深,山松竹兰,荷花海棠,样样精妙。战时他为抗日募款,战后他把画展办遍西方诸国,和毕加索谈笑风生,国人敬他,西方人也敬他。西方人除了因他个人的艺术造诣敬他之外,还多少有点怕他。怕他什么呢?大师一生潇洒利落,也确实是个活泼不羁的人,1957年,波士顿美术馆从他这里买过一批假货。据说当时张大千亲自将画卷送上门去,美国人一看是五代时期关仝的古画,高兴坏了,既有历代帝王名士题跋,又有张大千作保,即刻欣然买下,视为至宝。十多年后,经过科学测验,馆方发现画作中的钛白颜料乃是20世纪的产物,才明白过来是被张大千的临摹给忽悠了一把。经此一事,美国的博物馆入藏中国画都是慎之又慎,唯恐一不留神买到张的摹本,因此,他在西方名震江湖也确实有这一层因素在。

临摹与版权

张大千临摹的本事源于上世纪20年代,彼时他在上海学画,受师承影响,对清初石涛和八大山人的画作尤为钟爱,仿石涛仿得精妙绝伦,笔法构图气韵一样不缺,别说是美国人,就是民国同行如陈半丁、黄宾虹,也都曾被他戏弄。从年轻时卖仿作讨生活,到成名之后搞搞恶作剧,张大千这本领虽可谓登峰造极,但是,临摹这件事于世间画匠来说其实是不稀奇的,甚至是必须的。今日你去欧洲朝圣艺术,心动之际买下名家油画,自以为就算是摹本也是沾了地灵人杰的仙气的,殊不知这些画中一多半都是中国的美术学生们临摹了廉价卖到法国、意大利去的。同一幅画,在杭州就可以买到,非跑去巴黎买,有时候,信息不对称着实养活了一条产业链上不少人。

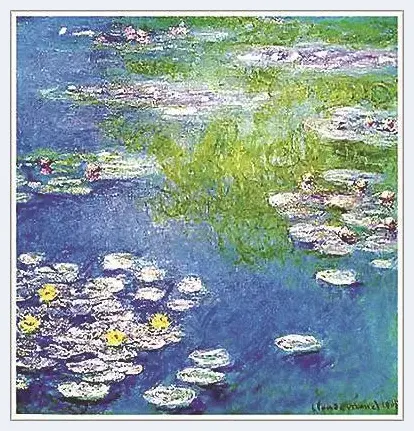

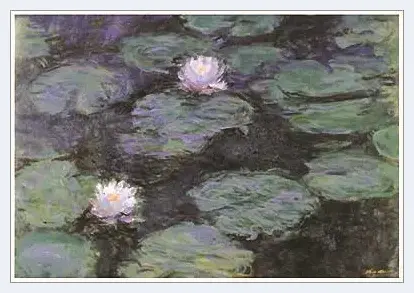

说起来,临摹在美英的法律话语里有个专门的词,叫做“slavishcopy”。之所以叫“slavish”,是取义“奴隶”一词,意思是仿作仿得毫无主观创见,每一笔画每一墨点都原原本本照实模仿。根据美英的版权法,这种性质的临摹是不具备申请知识产权的资格的,原因是缺乏原创性,而原创性乃是版权最重要的基础。举个例子,纽约某美院的学生甲,仿画莫奈的《睡莲》已臻化境,每画一幅他得花费不少心力时间,也确实有他多年的技法积淀在,但是要给他的仿作申请版权是不可能的,因为他所做的是slavishcopy,没有原创性,《睡莲》还是莫奈的睡莲,不是学生甲的睡莲。

那么学生甲的临摹是否侵犯了他人的版权呢?这也是没有的。根据国际通行的版权法,画作和著作的原作者死后70年之后,该作品就将进入所谓“公有领域”(PublicDomain)。之前的70年是为了保障创作者家属与后人的一定权益,但一旦进入公有领域,任何人都不再对这件作品具有专属权利,算是进入人类共有的知识文化宝库了。所以学生甲非但画《睡莲》不打紧,即便拿来卖钱也是没事的,因为莫奈1926年就已经去世了,1996年之后就没人能以侵权告你了。关仝和石涛,那更久远了,所以张大千老师从法律上说更安全。

手机时代的博物馆

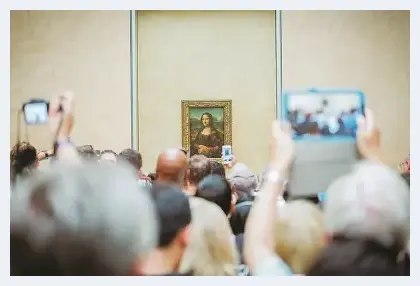

我们现在生活的时代,临摹比当年要容易得多,走进博物馆,举起手机对准画框,只半秒钟的工夫,画作就“归”你了,毫厘不差,这个问题一度让博物馆非常头疼。上世纪末,便携式相机越来越普及的时候,世界各地许多博物馆都是不允许在展厅里使用相机的,展厅门口会有标识,这一图案沿用至今。一些馆后来开明了些许,允许拍照,但是不允许使用三脚架,为的就是不让游客拍摄出质量能与自家档案比肩的优质照片。至于闪光灯,至今在世界各地几乎所有博物馆仍然是禁绝的,因为闪光灯确实会损坏画作文物。上世纪八九十年代,闪光灯曾经是一个禁止相机使用的好借口,即便你承诺不使用闪光灯,馆员还是不允许你使用相机,他会说:“那么多游客,指不定谁没弄好就闪光了呢,不好拍的!”这样的经历,我想,喜欢看展的80后青年大概有过不少亲身体会。

然而,就这十数年的工夫,博物馆行业的态度调了个头。如今不但绝大多数西方和中国博物馆都允许拍摄,有些甚至很为游客着想,在地面上用贴纸标示出“最佳拍摄地点”。之所以有这样的转变,社交媒体功不可没,博物馆渐渐意识到,影像在各种社交媒体上的传播是最好的免费广告,有熟人效应和同侪压力加成,吸引客流事半功倍。2015年11月,美国华盛顿伦威克美术馆在为期两年的修缮之后,带着浸入式展览“神奇”回归大众视线,九位艺术家创作的装置艺术引发了一波自拍狂潮。根据《大西洋月报》的报导,“神奇”让伦威克美术馆在一个半月之内就实现了往年一整年的客流量,其成功的很大原因就是将诠释艺术品的权利还给观众,让他们能自由自在地在镜头中实现属于自己的二次创作。

日本艺术家草间弥生近年来带着她的波点火遍世界各地,其最具代表性的“无限镜界”装置艺术不过是一个布了些发光装置的镜子围成的房间,却能引发等待时间高达数小时的长队,这些苦求一张完美自拍的游客实际上能在“无限镜界”里呆的时间不超过三分钟,却为博物馆带来了百倍于平常的客流。在澳大利亚布里斯班的昆士兰艺术馆,草间弥生设计了一个名为“毁灭室”的装置艺术,在一间雪白的餐室里,游客可以将各种色彩大小不一的圆形贴纸贴在房间的任何地方,墙面、地面、餐桌、器皿,无一不可,房间渐渐由纯净的白色变为混乱的彩色。观众在这一过程中不但获得了参与的快感,更能够拍照留念,将自己的“创作”广播出去。这些商业成功让博物馆行业渐渐明白了一条真理:得自拍者得天下,大氛围在深刻变动,小空间里没有因循守旧的道理。

历史性的判例:

布里吉曼诉科瑞尔

人人有手机,博物馆再也无法禁止馆内的拍摄行为,只堵不疏,非要升级成矛盾对立,或者,观众非得在闭路电视环伺之下背着工作人员偷拍偷带,那也真是没意思了。于是乎,现在出现了卢浮宫蒙娜丽莎前人人高举手机竞相拍摄的壮观场面。这些质量或好或糟的照片借由社交媒体流入互联网,去芜存菁之后留下一批看得过去的标准图,久而久之,这些文物或画作的高质量图像,搜索引擎大多一搜便能搜到,博物馆对其藏品的版权控制,尤其是对二维作品,这些年来明显被削弱了。以往,如果书作中需要某一幅世界名画作为插图,出版方需要从博物馆处获得授权使用高质量翻拍才有体面的图像可用,现如今优质图片鼠标之外近在咫尺,可以钻的空子越来越多,博物馆靠授权所获得的收益连年减少。

那么,博物馆是否可以通过版权捍卫自己的经济利益呢?比如,博物馆是否可以将在网络散播高质量图片的人诉诸法律,从而实现对画作网络传播的垄断呢?这是行不通的,至少在美国是这样。美国司法系统遵循判例,而关于复制影像版权的边界问题,在1999年布里吉曼艺术图书馆公司控告科瑞尔公司一案(BridgemanArtLibraryv.CorelCorporation)中就已经有了定论。

1998年,总部位于伦敦的布里吉曼将加拿大渥太华的科瑞尔以侵权的罪名告上法庭,由于布里吉曼在纽约有办公室,科瑞尔的业务又主要在北美,故而此案在纽约州法院展开。布里吉曼的业务主要是将众多博物馆所拥有的、已经进入公有领域的画作制成幻灯片,并通过销售这些幻灯片来盈利,科瑞尔则是一家专攻图像处理的IT公司。是年,科瑞尔推出了一套包含七张光盘的“科瑞尔专业照片大师”软件,其中包含了700张欧洲大师的画作,在软件中作为例图使用,这当中有120余幅是布里吉曼也曾经制作过幻灯片的。布里吉曼认为其公司是当时市场上唯一获得授权许可复制这些图片的,因此科瑞尔的图片一定是利用了布里吉曼的数字化处理手段,窃取了这些版权属于布里吉曼的图片,故而将科瑞尔告上法庭。

由于涉及内容较为前卫,该案审理一波三折,各方专家意见不请自来。1999年,法官路易斯·凯普兰经过二审最后裁定,依据进入公有领域的画作所制作的幻灯片,并不具备获得版权的资格,因为其中并不包含原创性。复制品必须具备可识别的与原作的差异,才能算作是原创,仅仅是将画作的媒介从画布变为幻灯片并不能算原创,毕竟版权所保护的不是画作的物理实体,而是保护二维的艺术内容。法官认为由于布里吉曼的图像处理属于临摹,其内容完全忠于原作,分毫不差,临摹是不足以受到版权保护的,在这一前提下,采用什么样的媒介是无关的。凯普兰法官认为,如果法庭不要求原告陈述清楚原作与复制品之间的真正差别在哪,那么以后任何个人都可以通过这样的手段垄断公有领域中艺术作品的版权,这样一来,于艺术传播则极为有损。

布里吉曼诉科瑞尔一案虽不直接涉及博物馆,但对该行业影响极为深远,有此判例在先,之后任何博物馆试图垄断进入公有领域的画作的数字化传播都将是徒劳的,除非他们压根不把画作展示出来,让其他人拍不到它。博物馆确实拥有画作的实体,但是所有权与版权并不是一回事,所有权可以无限延续,版权则必是有时限的,过了时限就要进入公有领域,成为“公有”之后博物馆就不能阻挠其被翻拍复制。这样一来,博物馆就和所有其他印刷行业被放到了同一条起跑线上,做文创商品得靠技术靠脑袋。今天我们去美国大型艺术馆的博物馆商店,总能看见用名画制成的书签、丝巾、餐盘、海报等等,这其实不过是虚张声势,很多游客并不清楚个中门道:博物馆对其中很多图像并没有专属的版权,只是近水楼台先得月,故而能够制作像素更为精致、质量更为优良的文创产品罢了。

美国博物馆的“开放获取”风潮

博物馆陈列与自拍文化渐渐融合,翻拍图片在互联网日趋泛滥,博物馆版权的法律界限早有定例,这三个条件在当下交会,使得美国博物馆对待自己馆藏的保守态度也大有转变。2017年,纽约大都会博物馆将其所收藏的、已经进入公有领域的37.5万幅画作公之于世,只需要登录博物馆网站便能找到,这些画作在左下角标注OA(OpenAccess,开放获取),网友可以下载、复制、更改,甚至用于商业用途。“我们博物馆正在用心探索在数码时代敞开大门意味着什么,确保让全世界的观众都能接触到大都会博物馆,尽力减少世人与激发他们灵感的艺术品之间的隔阂,这是我们的全球目标。”大都会博物馆数码部门主任洛伊克·塔伦如是说。

目前,已有多家美国博物馆加入开放获取的运营模式,例如位于华盛顿的国家美术馆、芝加哥艺术博物馆、印第安纳波利斯美术馆、洛杉矶盖蒂博物馆、巴尔的摩的华特斯艺术馆、耶鲁大学艺术馆等等。这些博物馆都在网站上增加了开放获取的区块,供网民随意下载,而且一般不要求使用者注明图像来源。最近加盟的大馆是克利夫兰美术馆,该馆将3万幅公有领域画作数字化,制成高画质图片在互联网上毫无保留地共享,可见开放获取在美国艺术博物馆中已渐成风潮。

创用共享——更具穿透力的传播

在这些慷慨姿态的背后,除了博物馆人要将传统使命大步带进数字时代的决心,还离不开一个重要的推手,那就是一个名为“创用共享”的组织(CreativeCommons),大都会博物馆与克利夫兰艺术馆都是使用创用共享所推出的授权方式来公开其线上馆藏的。创用共享的英文缩写为CC,所以这种授权在华人世界也被称为“创用CC授权”,其图标就是一个圆圈中的CC二字符。创用共享是个非营利组织,它推广知识、传播文化共享不是图钱,所谓授权,该组织也并不收取费用,这么做是出于一种理念,一种视野,对此,创用共享的创始人劳伦斯·莱希格博士有他的解释。

莱希格毕业于宾夕法尼亚大学沃顿商学院,剑桥大学哲学硕士,耶鲁法学院法学博士,任教于芝加哥大学、斯坦福大学和哈佛法学院。行游于世界顶级学校之间,莱希格的视线却聚焦最底层的经济文化活动。在其2008年的著作《重混》一书中,莱希格指出,人类历史上所有的文化创作和传承都是“读写文化”,无论是诗歌历史,还是轶闻戏剧,听到、记录、转述、改编,在人与人之间循环往复,这才造就了繁荣多元的文化面貌。然而随着音乐和影像技术的发展和分销网络的成熟,社会仿佛开始进入了“只读文化”,人们不再参与文化活动,而是更满足于做个单纯的消费者,买买唱片,看看电影。莱希格故而提出“重混文化”的概念,亦即依托前人的创作,以其所指的涵义为跳板,构建出新的内容来。这听上去很像今天我们所熟悉的“鬼畜视频”,无非是三俗一把博君一笑,但是莱希格却认为,重混文化不但能将创作者凝聚成可以长久地、自发地发展的社群,而且也使基础教育和成人教育更有参与感,更为有效。

莱希格认为,重混是只读文化大背景下最值得推崇的文化实践,但是美国的知识产权法律体系遏止了创作的欲望,压缩了创作的空间。莱希格认为,这些法律桎梏就和美国20世纪初的禁酒令一样,绝无可能摁死人们天然的欲望与能力。为了证明重混不是剽窃,创用共享发展出了一系列授权图标,规定作品被分享和传播的方式,例如重混者是否需要注明原作来源,是否可以用来盈利,是否允许改编,改编之后授权是否可以比原作更严格等等,意在证明重混文化也是有“法”可依的,而这种秩序并不需要自上而下的权力,而是自下而上自然形成,并由社群中的所有人共同维护的。

创用共享经过18年的发展,无论是规模和影响都已非常可观,大量艺术家与艺术机构都会自发采用创用共享的授权图标,来注明他们所期望的网络传播方式,可以说是充实了美国现有知识产权法律框架之外的行为准则,也给了创用共享把握宏观发展趋势的观察力。这也是为什么之前提到的大型博物馆在搭建开放获取平台时,都会向创用共享咨询,毕竟线上世界不是他们的专长。在这几个授权中,自由度最大的就是CC0(圆环中一个数字零),亦即没有任何附加条件的传播,当下美国博物馆的线上共享原则,大多数遵循的是CC0这一条。博物馆除了在自家网站上建立平台,也会寻求与更为成熟的信息发布者展开合作,譬如谷歌旗下的谷歌艺术文化和维基百科下的维基媒体等,以期更广泛更具穿透力的传播路径。

博物馆,开放一点,更开放一点

需要和艺术图像打交道的文字工作者常常感佩美国博物馆的慷慨,石涛的名作《游张公洞图》如今在大都会的网站就能下到,再不需张大千那般的技法了。相比之下,要获得中国博物馆馆藏的高质量图片仿佛就不是那么容易,是我们的博物馆“小气”吗?这么说未免有失公平,一切只欠东风都得是万事俱备在先,美国博物馆开放获取曲折的二十年里,科技发展是必然,法律走向有偶然,博物馆人有理想,民间组织有智慧,可以说是极为幸运的。即便是在博物馆事业极为发达的英国,离CC0这样的开放度也还差得很远。

事实上,英国在布里吉曼诉科瑞尔一案之后走上了完全与美国相反的道路,该案宣判之后不久,非营利性组织博物馆版权团体(MuseumsCopyrightGroup)就雇佣了一名著名的版权法律师撰文,指出该案判决结果在英国没有法律约束力,提醒英国各大博物馆在授权使用数码图片时要明确合约,确保这些影像不外流,并敦促各馆加强对数码领域相关版权法律知识的学习与熟悉。2017年11月,28名英国学界与博物馆界的教授专家联名上书,要求英国国有博物馆取消授权费等各类费用,指出公有领域中的画作不具备专属版权,收费既于理不合,于程序上又很混乱。然而时至今日,大英博物馆仍然对其数码图像的使用收取授权费,其依据是博物馆摄像所用的设备与技艺要求很高,创作过程具备原创性,因此图像虽为复本,却仍是版权物。要知道,大都会博物馆为了拍摄优质的数码照片也是没少下工夫,更没少花钱,可见如果没有布里吉曼诉科瑞尔一案,如果数字图像盈利之路没有堵死,美国博物馆是否能这么快走到CC0这一步也很难说。

博物馆事业关乎后世千秋,固然是讲义大于讲利,但是美国博物馆知识共享的大义之下,又何尝不是各方利益在新的科技格局下的重组。我们如果把一切改变都寄托于灵光一现的领导意志,而忽略了培养适宜激发改变的社会土壤,牢骚再多也只能是牢骚。仓廪实而知礼节,互联网经济如此蓬勃的当下中国,要顺势转舵普惠大众,博物馆还是得先借东风,只是这风从哪里来,恐怕还是自下而上会吹得更稳更长久吧。

![特别推荐艺术先锋人物:李鼎元[图文] 特别推荐艺术先锋人物:李鼎元[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bhco2k5xw0s.webp)

![刘兴坪书法作品赏析[图文] 刘兴坪书法作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lr53ccrtgkn.webp)

![玉兔迎春 丹青贺岁——著名画家贾鹏[图文] 玉兔迎春 丹青贺岁——著名画家贾鹏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nralwuyyuib.webp)

![艺术品财富管理的途径[图文] 艺术品财富管理的途径[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/25gdabkocsk.webp)

![冯钟云:动与静之间的水墨天地[图文] 冯钟云:动与静之间的水墨天地[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0yc5eqzohuh.webp)

![任芷田用作品诠释人的感知与内在[图文] 任芷田用作品诠释人的感知与内在[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yd2z4bbkzvo.webp)

![刘顺平与文昌阁碑记[图文] 刘顺平与文昌阁碑记[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5ghtwmlu4hu.webp)

![镌心铭骨家国情 ——画家仲兴泉的艺术人生[图文] 镌心铭骨家国情 ——画家仲兴泉的艺术人生[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3duwb3inrba.webp)

![彭德 评吴冠中[图文] 彭德 评吴冠中[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cscei4yjlcx.webp)

![胸襟开阔 自然天成——品读赵金鹏画作[图文] 胸襟开阔 自然天成——品读赵金鹏画作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4wj2pdcexyk.webp)

![追溯原始的毕加索[图文] 追溯原始的毕加索[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/koki2whhldq.webp)

![苍浑大气的梅石图[图文] 苍浑大气的梅石图[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/u2o5rztarwj.webp)

![画廊与观众 到底是意难平还是愤难平?[图文] 画廊与观众 到底是意难平还是愤难平?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1hifgsznyrv.webp)

![西安书画市场隐现生机 优秀艺术品是稀缺资源[图文] 西安书画市场隐现生机 优秀艺术品是稀缺资源[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wup1ulibiom.webp)

![天地玄黄,金墨无界——高明柱在古今中西之间构建永恒[图文] 天地玄黄,金墨无界——高明柱在古今中西之间构建永恒[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0rcxf552nh0.webp)

![好的人物画必有技术难度[图文] 好的人物画必有技术难度[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jomtcb4cs3h.webp)

![海上雅集精品赏析:文房四宝及书画[图文] 海上雅集精品赏析:文房四宝及书画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xkrfppptclw.webp)

![海上雅集精品赏析:日本茶具[图文] 海上雅集精品赏析:日本茶具[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nobxw0kmh3r.webp)

![走向世界的苍松画家禹化兴[图文] 走向世界的苍松画家禹化兴[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1b0jxnkzfzy.webp)

![张大千艺术市场解析[图文] 张大千艺术市场解析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vy3abdhnp51.webp)

![观物取象--翁道胜绘画艺术创作方式研究[图文] 观物取象--翁道胜绘画艺术创作方式研究[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iwxvd1s1cyb.webp)

![陈振,以写意笔墨为精神气韵,把热带雨林花鸟描写的生动而传神,自由而生机[图文] 陈振,以写意笔墨为精神气韵,把热带雨林花鸟描写的生动而传神,自由而生机[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nxmokwpvj2l.webp)